今日の活動

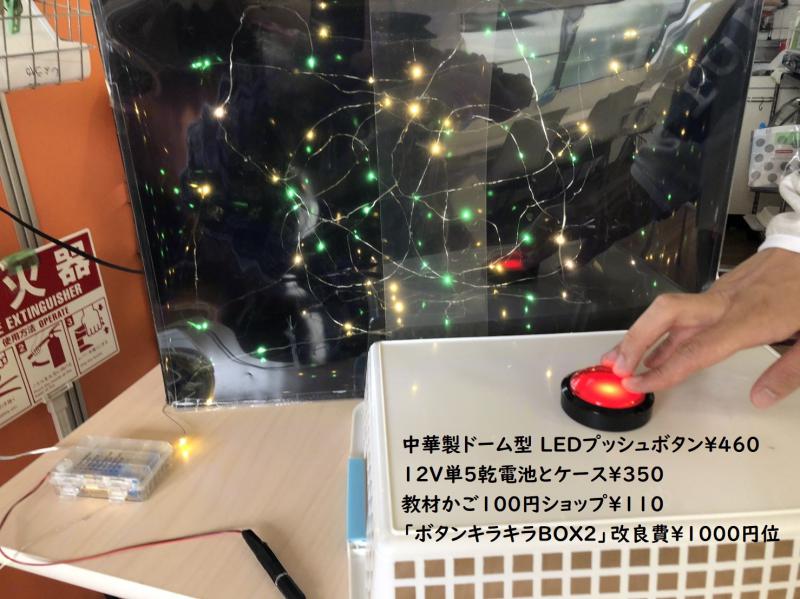

ボタンキラキラBOX2号機(改良型)

前回、VOCAが使えるようになるには、まずボタンに興味を持つことが必要で、そのための玩具の開発が必要(ボタンキラキラBOX1号機: 04/22)と書きました。しかし、1号機のボタンはパナソニック製で頑丈ではあるのですが、イルミネーションセットのボタンには適していないオンオフ切り替えのオルタネイトスイッチです。また、Rちゃんは机のものはなんでも投げるので固定しやすい安価なボタンを探していました。

探せばあるものです。アーケードゲーム機用の直径6cmドーム型スイッチが12V LEDランプとモーメンタリのマイクロスイッチ付きで460円という手ごろな値段で売り出されていたのです。ボタン自体も押せば光るパターンと押せば消えるパターンの両方の設定ができます。後者は通常ボタンが光ったままで興味は持たせやすいですが電池がすぐに消耗するので前者にセットしています。そしてかごを机にくくりつければボタンは動かすことができないので投げられることもありません。

さて、これでRちゃんにボタン押しに興味を持ってもらう事はできるでしょうか。これでだめなら部屋中がイルミネーションで光るボタンを考えようかと思っています。法人は大赤字なのにヒットしない玩具開発にいくら注ぎ込む気かと背中に突き刺さる職員の眼差しが痛いです。

平等と公平

Pちゃんのお気に入りの紫色のタブレットを高学年のQさんが使っていたので、Pちゃんが「替わってください」と言いました。Qさんは、「まだおやつ食べているでしょ」とPちゃんに言いました。Pちゃんはおやつ食べたら替わってくれるものと思い、おやつを大急ぎで食べて「替わってください」と言いました。「いやや」とQさん。Pちゃんの誤解とは言うもののQさんの御無体な対応に、Pちゃんは大泣きです。その上に、「大声で泣いてはいけません」だのと職員から言われるので、泣きっ面に蜂です。

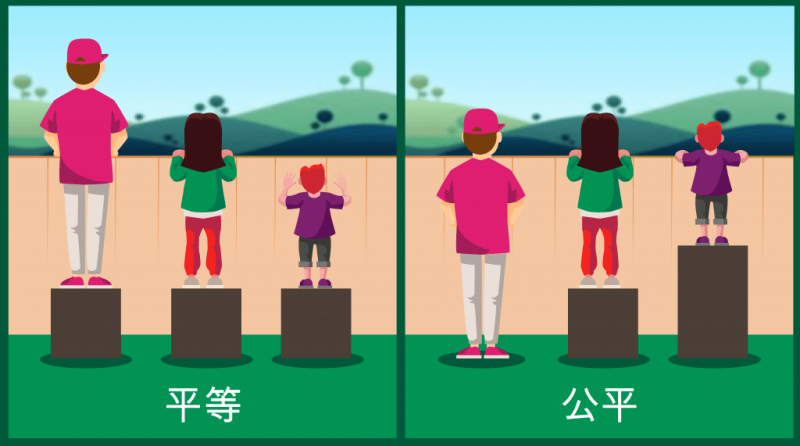

高学年のQさんには指導が必要でした。言葉が十分伝わらない低学年の子どもには丁寧に伝える工夫やそれが難しいなら譲ってあげることも必要だという事です。そして、誤解を与えたなら謝ってあげることも大事だということです。しかし、小学校高学年の子どもたちの間では、「俺らは、約束を守らされるのに、支援学校の子は守らなくてもいいのは不公平だ」とちょくちょく言っています。私たちは、彼がそう口走ったときはそのまま放置しないことにしています。きっと彼らも他の場面では知らないところで不公平だと誹りを受けているからです。

言葉がわからなかったり、ルールがわからない時期は君たちにもあったはずだし、今だって、漢字が書けなかったり計算が遅かったりする君たちに不公平だからと同学年と同じだけ宿題が出ているかと聞きます。同じように、言葉がわからなかったりルールがわからない支援学校の子どもは、言葉やルールの勉強中だが、その意味がまだ分からない場合に君らと同じルールにすることが公平だと言えるか?と聞いています。

大抵の子どもたちはしばらく考えて「わからん」と言います。それでいいと思います。感情的な平等論が世の中にはあふれかえっています。その中で彼らは生きているのですから簡単に答えは出ないはずです。でも職員は彼らの疑問を聞き過ごしてはいけないし押し付けてもいけないと考えています。平等と公平は考え方の質が違います。民主主義社会は公平を是とする社会です。公平とは何かを何度も考える機会を作りたいと思います。

何故調子がいいのか?

「頭打ちの自傷行動も見られるNさんが今日はにこにこして調子が良かった」「発作の続いているO君は今日もソファーの上でじっとしていて調子が悪かった」などと言う調子の良い悪いだけでなくその調子の理由も考えて報告する必要性を前にも書きました。(調子がいい理由: 04/20)

調子が良いなら、何故調子が良いのか、悪いなら何が原因だと思うのか、その時の環境の変化や本人の体調の変化(排便・歯痛・睡眠)、支援者の支援の変化なども同時に観察して報告しないといつまでも因果関係がわかりません。喉元過ぎれば熱さ忘れるで、調子が悪い時はあれこれ理由を考えますが、良くなると「調子が良かった」「穏やかだった」で終わりでは支援者の名が廃ります。

理由も想像や憶測ではなく、具体的な事実に基づいた理由が必要です。そのためには、保護者や学校にも協力してもらい、バイタルのチェックリストや人も含めた環境チェックが必要となります。子どもの行動を「何故」と問う姿勢が支援の質を高めていきます。

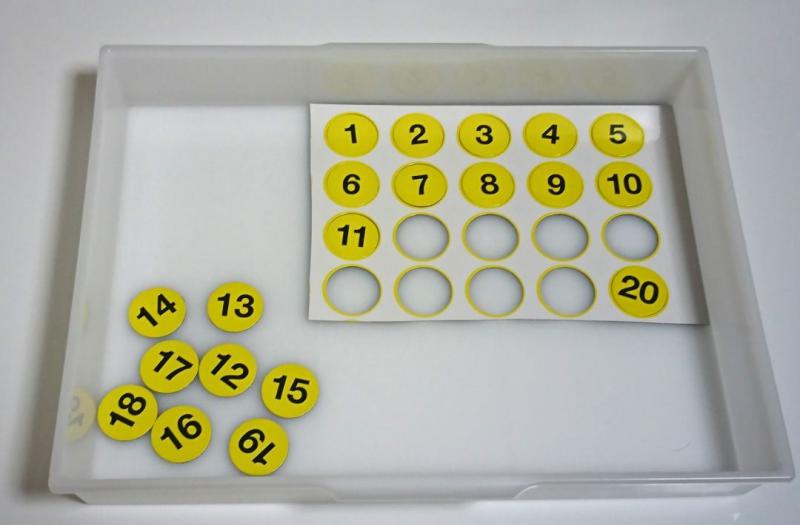

自立課題と個別課題

支援学校のLさんに、自立課題をしてもらったという報告があったので、「なんのために」と聞くと特に理由はないとのことでした。Lさんは低学年の漢字ドリルや計算ドリルをしている人で、週1回の利用者です。課題が適切であれば宿題は自分でできる人にマッチングや分類、組み立てやパズルが中心の自立課題を提供する意味がありません。意味がないのに時間つぶし程度に与えていることに気付いてほしかったのです。

逆に1年生のM君は、じっとしていることがなく衝動的に動き回っている子どもです。彼には一人で課題を一定時間こなす経験の積み上げが必要です。「なぜM君には自立課題を与えないのか」と職員に質問すると、通常学校の小学生グループだから考えなかったそうです。在籍が通常学校の子どもでも支援学校の子どもでも、一定時間座って課題に取り組むことは必要な事です。M君にはまず自立課題で一定時間一人で課題をやり遂げる経験が必要なのです。

子どもの課題内容は子どもの在籍学校で決まるものではありません。その人の特性や経験そして与えられた利用時間で決めるものです。どちらも、新しい通所者だったので、課題が分からずに与えたのかも知れないですが、そのために支援計画はあるのですから半年に一度見るのではなく、毎回ことあるたびに振り返ろうと話しています。個別課題は子どもの特性に応じた課題一般の事を指し、自立課題は一人で自立達成できる課題のことです。

利用回数と支援計画

K君の支援計画について話し合いました。K君は言葉がなくルーティンで生活の内容は理解しますが、絵カードで示してもこれから行う事は理解しにくいようです。でも、マッチングや組み合わせ作業は簡単なものなら一人で行う事ができます。そこでK君の半年の目標を表出のコミュニケーションとしてPECSトレーニングを、理解コミュニケーションとしてスケジュール理解を職員は提案をしました。

そこで、議論になったのがK君の通所回数でした。週1回の2時間程度の療育でその目標が可能かどうかということでした。PECSのトレーニングは他の場所でも短時間でも毎日取り組む必要があるし、できるようになった絵カード交換は生活の中で毎日取り組まないと身につくことはありません。また、絵カードによるスケジュール理解は、まず交渉の理解から始まります。「~したら~」や「~を少し待てば~」という強化子と具体物や絵カードを用いて交渉がわかるようになってから、スケジュールスキルを学びます。これも、別の場所でも構わないですが、毎日使わないと身につくものではありません。学校や自宅で可能かどうかは今のところ未知数です。

そこで、現実的には週1回2時間で何ができるかを職員で議論しました。まず、本人が得意とするマッチングや組み合わせの力を引き出せるような教材教具の用意をし自立的にできることを第一の目標にしました。二つ目は、遊具やおやつにも大好きなものがあるので、日常の生活の中で絵カードで選べることを目標にしました。

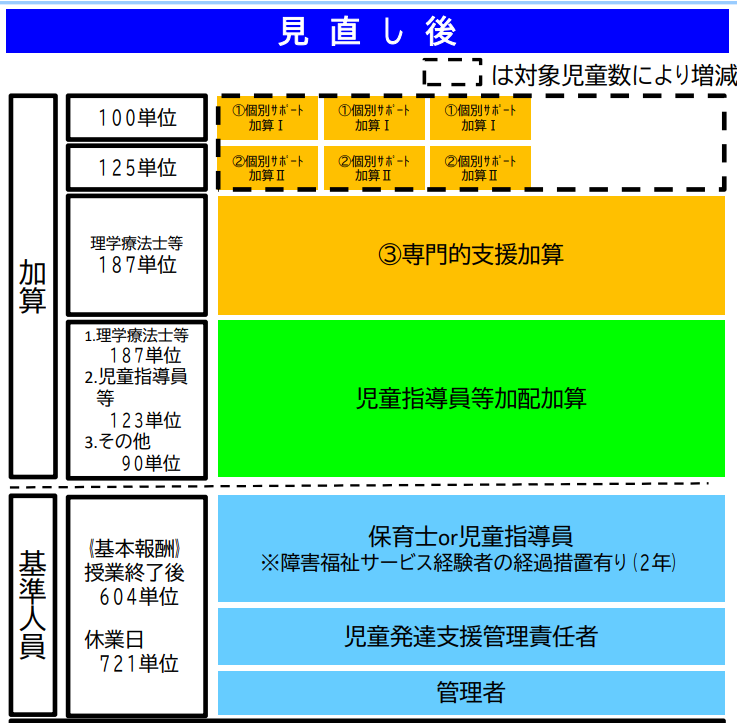

重度の方の場合、目標設定は最初は同じ場所同じ支援で実現することがセオリーなのですが、現実はそううまくはいきません。個別サポート加算で重度の方に1日1000円程度の差を作る仕組みでは、事業所全体の障害や年齢などの利用者のバランスをある程度取らないと運営が成り立ちません。また、定員が決まっているので、これまでの利用者を優先すると思ったように利用日が取れないこともあります。本人のアセスメントを行い必要な療育サービスを手配したり、その事業所や家庭、学校連携は本来相談事業所が行う内容です。しかし、手いっぱいの相談事業所にそこまで望めないというのも現実なのです。

自立課題と指示待ち

学校が始まった頃から指示待ちが強くなっているJ君に、自立課題に立体パズルのLaQを使ったという報告がありました。「人型モデルでも作れるから」というのが職員の言い分ですが、この間J君の指示待ちについて、やれと言われても出来ない時に怒りが生じやすかったり、指示待ちが多い時にフラッシュバックして他害に及びやすいという話をしてきたのですから、配慮が必要ではないかと話しました。縦横1cm程度のパーツの立体パズルを分かっているけど指示がないとできない事がどれほど苦痛か想像してほしいと話しました。療育で大事なことは、わかるかどうかだけではなく、一人でできるコンディションにあるかどうかを見極めるのがASDをはじめとする発達障害のある人たちの療育なのです。

作り方も手順もみんな理解していていても何度も「これでいいか?」と職員に聞かなければならない強迫性は消えていないのです。そんな状況で職員に1ステップごとに「それでいいよ」と言われて完成しても「一人でできた」感は全く味わえません。自立課題の目的は、一人でできるかどうかです。指示待ちが多いなら、少し簡単でも「キャップ締め」や簡単な「マッチング」でいいのです。一人でできてこそなんぼです。どうして、当事者の気持ちを考えずに課題を与えることが先行するのか、自立課題の意味を職員全体に伝えるにはどうすればいいのか話し合う事が必要だと考えています。

リコーダー支援グッズ Y先生のアイデア通信2

リコーダー支援グッズ Y先生のアイデア通信2

3年生の子どもたちがじゃんぷ(放デイ)にきています。

学校で子どもたちが困ることは学年によって共通しています。

3年生ではリコーダーが始まります。リコーダーが始まって困ることの多くは

①指で押さえる穴がぴったり押さえられず、すきまができる。

②見本の手を見ていると左右が反対になる。

③はじめは簡単な楽譜からスタートするのでできているつもりだが、曲になるとふけなくなる。

④楽譜の音と指とふく動作を3つ以上になるので同時にできない。

⑤そうなると 速さについていけなくなる。

⑥家でゆっくり練習していても、低い音がうまくでなくて曲にならないのでいやになる。

などなど その局面で様々です。

まず大事なことは単純な音出しの時に、うまく穴を押さえられるようにすることです。

しかし穴がどこにあって、どれぐらいのぴったりさで押さえたらいいのかが分かりにくいのです。しっかり押さえようとして力が入りすぎると余計にぎこちなくなっていやになります。その時に抑えやすくすることをサポートして音を出しやすくすると楽に練習できます。いま便利なグッズが出ています。

次に手が反対になるケースです。反対になるのには理由があります。

右利きの子は右手でリコーダーを操作してしまいます。指を動かすことと支えることが同時にできるのは右手だからです。

そこでリコーダーを支えるサポートすると、左手でも指が操作しやすくなります。その道具が最初からリコーダーにはついています。その使い方を教え、慣れるまで十分に使わせてあげることです。

穴がうまく押さえられて、持ち方が落ち着いてくると、曲に合わせるようになります。音階と運指がうまく合うようにサポートします。いろいろな方法がありますが、一番の悩みは「この音はどんな押さえ方だった?」と悩んでしまい、間に合わなくなることです。

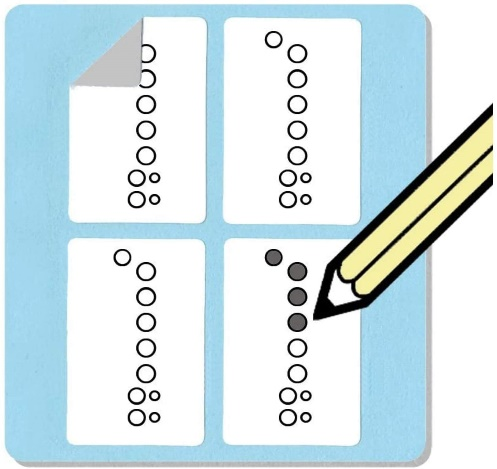

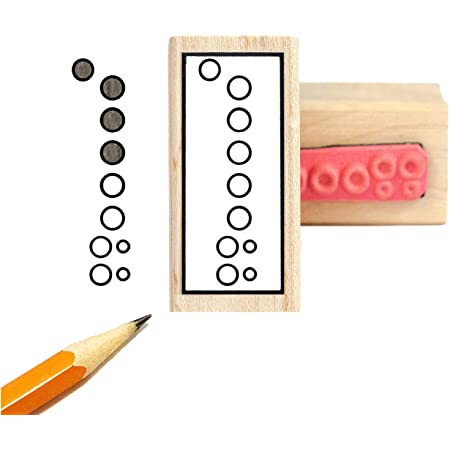

そこで、運指を簡単な図で示し、音と曲に合わせてすぐにわかるようにします。下のような楽譜にすると分かりやすくなります。

それをすぐに作れるシール(ハンコ)も発売されています。

ほかにも子どもたちの困りポイント(サポートのヒント)はあります。ぜひ一度相談ください。

Y先生のアイデア通信

じゃんぷではちょっとしたアイデアで学校の学習等が取り組みやすくなるものを紹介しています!

小学生は学校と家庭と地域でコミュニケーションや社会性を広げていきます。

その中でも学習にかかわる時間は多いものです。保護者の悩みも学習に関することが多くなります。学習している学校や家庭での宿題の場面で、ちょっとしたアイデアやサポートを知っていると過ごしやすくなります。

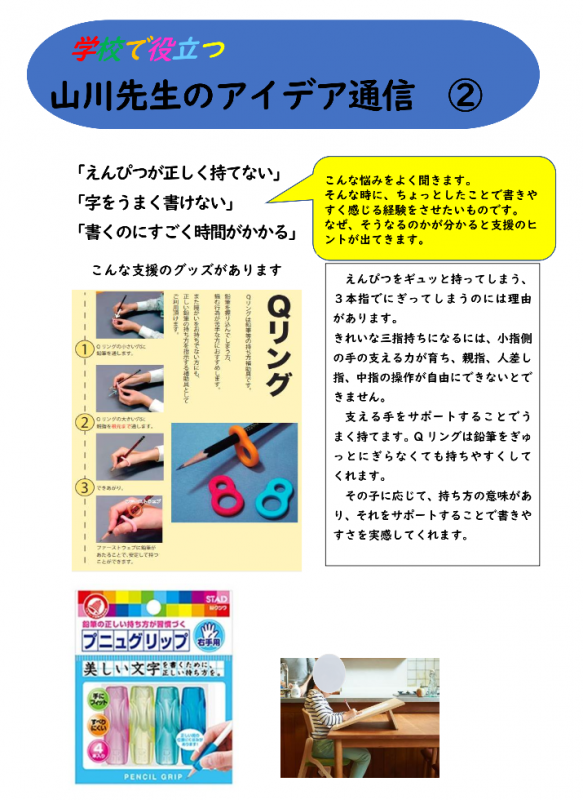

学習の中でも「書く」ことが一番多くなります。

「ていねいに書いて」

「3年生になったらすばやく書いてね」

「よく見て書いて」

などなど学年が変わると今までとはちがう声かけが多くなります。

書いていると、書くことに必死でどこを書いているのかわからなくなったり、覚えて書こうと思うと書くたびに違う字になったりします。

早く書いて友達と遊びたいけど、時間が足りない、家でも書き直しが多くなり書きたくなくなるなどの悩みをよく聞きます。

特に小学生のサポートは学習と切り離せません。中でも「書く」ことと過ごしやすさは切り離せません。学習をうまく支援することで生活もすごしやすくなるのです。

そこで「書く」ことの大変さを理解する時に、案外見落とすのが筆圧の強さです。丁寧に書こう、きれいに書こうとして強くなります。強くなると時間がかかります。書き直しがあると時間がかかり、いやになることが多くなります。

「じゃんぷ」では、こんな道具を使って書いてみませんかと紹介し、体験してもらい自分の学習方法を見つけてもらいます。一人一人に応じて様々なものが出ていますので使いやすいものをお知らせしています。

相談したい方はぜひご連絡ください。

子どもに待たせること

昨日のIちゃんは、うろうろして落ち着かず調子が悪かったという報告がありました。高いところには上がるし、外に出ようとするし、言う事をきかないので職員から叱られていたというものです。こういう、現象だけを捉えた子どもの報告は良くあることです。私たちは、そこで必ず「なぜだと思うか」と職員間で話し合う事にしています。

現象だけ聞いていると、子どもの不適切な行動が、あたかも偶然そうなったかのように受け止められるからです。しかし、それでは、職員間で報告している意味がありません。調子が悪いので子どもが不適切な行動をしたというのは「天気が悪いから雨が降った」という表現と同じで、理由になっていないのです。子どもの不適切な行動の引き金を引くのは、ほとんどは職員側にあるという仮説に立って、「なぜそんな行動をしたと思うのか」を職員間で話し合うことが大事です。

その日Iちゃんは、みんなより早く帰ってきて、スケジュールの提示もなく、これをしてみんなが来るまで待とうという提案もなく職員と待っていたと言います。タブレットを触ると「もうすぐみんな帰ってくるからダメ」、2階へあがろうとしてもダメと言われれば、窓によじ登るか、外に飛び出すかしかHちゃんには残されていません。

待つと言う意味が分からない子どもに待って欲しいなら、子どもが好きそうなことで「待つ」(~するまでは~して待つ)約束を提案することが大事だと言うことを話し合いました。よくタイマーを提案する人がいるのですが、タイマーを使っても意味もなく待てないし、嫌なことを知らせる(好きなことをやめる)タイマーも「待つ」練習の導入にはふさわしくありません。

敬語はどこで学ぶか

みんなで公園で遊んでいると、他の放デイ事業所も来ていて鬼ごっこをしていました。走ること大好き少年H君は鬼ごっこがしたくてたまらないようですが、今日のすてっぷの面子では面白みに欠けます。「あの、僕鬼ごっこがしたいねんけど、僕だけあそこで鬼ごっこしてきてもいい?」と聞くので了解しました。でも恥ずかしいから職員に横についていて欲しいというので、ついていくだけと言う条件でついていきました。

「あの、おにごっこに入らしていただいてよろしいでしょうか?」と初対面の職員さんに話しかけたのです。H君がそんな言葉ですてっぷの職員に話したこと一回もなかったのですごいなと、感心したそうです。どこでそんな語彙を身に着けているのでしょうか?本読みは漫画含めて大嫌いなH君なので、敬語なんて使えないと思っていた大人が間違いでした。

敬語なんて聞いてない感じだけど、結構聞いているんだなと改めて感心しています。読むことと聞くことは違うのです。聞くことで様々な応用ができるならどんどん聞けばいいのです。帰りがけに「お礼は?」と職員が促すと、また袖を引くので付き添いだけすると「今日は、ありがとうございました。また、入れていただいてもよろしいですか?また、遊んでください。失礼します。さようなら」と、教えたわけでないのにすらすら口上を述べるH君に職員は脱帽したと言います。

トイレ考

Gちゃんは、紙オムツです。でも、排泄があると必ず自分でオムツを履き替えて上下とも完璧に着替えています。それなのに、定時排泄では一切排泄はせずトイレの外でオムツに排泄して自分で新しいオムツと衣服に着替えます。着替えが自分だけで完璧にできるのは、ご家族や就学前施設の方が丁寧に教えられた賜だと思います。でも、こんなに丁寧に衣服の着脱ができるのに、なぜ排泄だけはトイレでできないのかが話し合いました。

そういえば、持ってきたお弁当の扱いもほぼ一人で出し入れや片付けができます。教えられたことは、ほぼ一人でできるのです。Gちゃんはお話ができないけれど日常生活のことで聞いたことはほぼ理解できていると引き継ぎを受けています。私たちは喋れない人が状況を理解する時、言葉だけでなく見たもので理解できるように支援します。そして、喋れない人には、見えないものは伝わりにくいので、オーダーメイドの支援が必要で、体性感覚など視覚支援がしにくいものは工夫がかなり必要だと感じています。

もちろん、喋れない人でも排泄の自立をしている人はいますが、「喋れる人」で排泄自立ができていない人はいません。肢体不自由があっても排泄の援助要求ができることを自立とみるなら、喋れる人は皆排泄が自立していると言えます。子どもの成長を見ても、遅い早いはあっても喋れるようになるとともに排泄は自立していきます。つまり、排泄自立は双方向のコミュニケーションが成立している中で教えることができるようです。

大人が「ウンチ頑張って」と子どもも一緒に「うーん」「うーん」と言って意味を共有するから体性感覚と理解言語・表出言語が結びつくのでしょう。では、Gちゃんをはじめとする、「おむつに排泄はするもの」と思っている人たちにはどう伝えれば上手くいくでしょう。ちなみにGちゃんは女子なので男子のようにおしっこを視覚的に確認するのもやや難しいです。大人も「うーん、うーん」といろいろ考えて挑戦しようと職員で話しました。良いアイデアが実践されたらまた報告します。

情緒的な理解?誤解?

「F君らと3人でゲームをしている時に、F君が『うるさい』と言ったように思ったので、『そうだね、うるさいね』と共感の意味の言葉を返したら叩かれました」と職員が報告してくれました。以前、言葉がうまく使えない人が感情表出の絵カードで「うるさい」と示したときに「そうだね、うるさいね」と共感すると興奮が収まったという話を、職員は覚えていたのだと思います。それなのに、なんで攻撃されるの?という疑問です。

絵カードでの感情表出は、マイナスの感情を暴れて発散するのではなく、相手に適切に表現することで気持ちを収める学習です。今の気分を伝える絵カード表出の学習時に、たまたま熱が出て「しんどい」カードを教える機会がありました。そこで、感情=気分というのはいつも「元気」ではなく、「しんどい」時もあり、その気分は相手にも伝わることをその人は学んだのです。その後、腹が立ったときにも「しんどい」カードを自発的に示すようになり、そうか「怒ってしんどいのか」と周囲が共感の慰め行動を続けることで、あまり怒らなくなったという事例でした。

この事例を模倣した事は良くわかるのですが、決定的に違う事があります。事例は何度も絵カードで双方が共有してきた感情カードですが、F君の発声した「うるさい」は職員と彼が共有した事がない音声だということです。もちろん文脈的には「うるさい」と言うべき場面です。但し、それはF君が機能的な言語表出ができる場合です。F君は欲しいものやしたいことを特定の大人に決まった場面で一語文で言えますが、感情の表出は難しく、ストレスを溜めて爆発させる事が多いです。しかも、表出の絵カード練習を系統的に学習していません。職員は「僕は、彼らがうるさいのでイラつくのだ」の意味が彼の発した「うるさい」だと理解したのです。しかし、ASDの人たちの中には不安な時に以前体験した言動を再現することがあります。

つまり、F君の気持ちは確かにイラついているのですが、イラついてフラッシュバックした言葉が「うるさい!」と大人が怒鳴る場面を再現したかもしれません。それは、自分に向けられた言葉か、他者に向けられた言葉かは分からないですがF君には不快な場面が想起されたと考えられます。だから、「うるさい」の後に、相手を叩くという見たままの言動が再現がされたのかもしれません。ASDの人の中には、強い不安を感じている時に、以前同じような感情を持った時の状況を再現することがあるのです。

不適切行動は、情緒的な解釈では行動の意味が理解できず解決策が見出せない場合が多いです。しかし、機能的なコミュニケーションの視点で考えていくと、行動を仮説することが可能になり支援策もいくつか見えてきます。絵カードなど「大人と子どもの双方が意味を共有できるツール」での学習が有効であることは確かだと思います。

大縄跳び

D君の遊びを探していて、大繩とびなら個人の縄跳びと違って「共同あそび」感があっていいんじゃないかと取り組んでみました。「10回飛びました。よくできました。ブランコへ行きます」とD君。跳べと言われたから跳びました感満載でブランコに行きました。「ん~手ごわいなぁ」と職員が思っていると一緒に来ていた小学生チームがキャーキャー言って跳んでいます。その歓声につられてEちゃんも「縄跳びします」と跳んでいきました。大縄跳びでこんなに盛り上がるとは思わなかったです。D君以外ですが・・・。

さて、これからどうやってみんなで跳ぶかですが、小学生があんなに喜ぶなら、D君やEちゃんを引き入れて大縄跳び合戦をしてもいいかなと思っています。D君は一人はさみしくてみんなに見ていて欲しいのですが、課題をこなすのは嫌だと言う人です。そんなD君にどうすればみんなで遊ぶと楽しいよと伝えられるのか思案中です。「ハイ10回終わりました。縄跳び終わります」と迷惑そうな顔をするD君を思い浮かべると気持ちがなえてしまうのですが、大好きなサイダーとか持ち込んだりしたらうまく楽しめないかなと思ったりしています。遊ばない子の遊びを作るのは本当に難しいなぁと思います。

鉄オタ女子降臨

Cちゃんらと近所の公園まで歩いていきました。公園にはCちゃんの大好きな遊具があって楽しみしています。ところが今日は阪急電車の高架下で通過する電車をじっと眺めて動こうとしないのです。公園でひとしきり遊んで、さぁ帰ろうと高架下をくぐると、またまた「電車!」と真剣に眺めています。あんまり真面目に見ているので職員も一緒に何本も通過する電車をしばらく見ていたそうです。

女の子の鉄オタはテレビの趣味番組なんかには出てくるけど本当に身近にいたのです。てゆーかー、これまで同じところを何度も歩いていますが電車なんて見向きもしなかったから、鉄オタ女子誕生に出会えたと言うべきです。最近、「鉄子さん」や「ママ鉄」など鉄道好きな女性に注目が集まり、女子の鉄道研究会や部員も増えているそうです。さすがCちゃんトレンドに敏感です。

好きなものができることはいいことです。そこから様々な世界が広がっていきます。支援するほうもゴールを好きなものにすれば様々な学習やトレーニングの提案がしやすいです。さて、事業所では「シルバニアファミリー命」のCちゃんですが、トミカプラレールには興味が持てるでしょうか?楽しみ楽しみ。

機能的コミュニケーションの手がかり

Bちゃんの今日のスケジュールは公園遊びなので、車いすに乗ってお出かけです。ところがBちゃん車いすに頑として乗ろうとしません。玄関前で職員と一緒に座り込んでしまい、ベテラン職員にヘルプが出されました。別の職員が車いすを事業所内に入れようとすると、それをみてBちゃんも立ち上がって部屋の中に入ろうとしました。「今日はお部屋で遊びたいのかな」ということで公園行きは中止にしました。

このエピソードからBちゃん目線で考えたいと思います。「今日は外に行きたくないな」「でも車いすに乗ってしまうと連れて行かれるな」「以前床に座りこめば要求が実現したし今日もそうしよう」とBちゃんが思ったかどうかはわからないですが、内容的にはこういうことだと思います。そして、「お、車いすを室内に持っていくのか、それなら一緒に行くよ」となります。

拒否できることは大事ですが、Bちゃんとやりとりする交渉の余地がないと困ります。座り込むことですべてが伝わるわけでもありません。周囲も「またか」という慣れになりそれ以上の発展が見込めません。体の力が強くなることは意思が表現できることでもあります。でも、物理的な拒否だけでは、それを強化する方向(激しく拒否する)か諦めるかの2方向にしか展開はありません。

機能的コミュニケーションを身に着けるには、Bちゃんの場合どうすればいいでしょう。絵カードでなくてもいいのです。具体物でもいいのです。ベテランの職員が車いすで方向を示したように、その手掛かりを探すのも療育です。日常動作なら「言葉がわかる」と言われる方がいます。そう思うのは自由ですが、それが絵や具体物などを使う代替コミュニケーションを遠ざける理由にはなりません。大事なのは座り込まなくても楽に伝えることができる表出のコミュニケーションです。

送迎車カウンセリング

前回は、お迎えの車の写真の活用で、低学年児や日程で混乱しやすい利用者に下校先の見通しが持てるようにと書きました。そうすることで、お迎えの場面を視覚支援で見通しを持たせる療育ができるということです。放デイの療育はお迎えからもう始まっていると考えています。

また、通常学校の利用者の送迎の時間は利用者のカウンセリングに使えます。すてっぷでは大きな送迎車で近隣の小学校を回ってくるのではなく、基本は一人づつピックアップして事業所まで利用者の送迎をします。乗車時間は10分程度ですが、子どもと様々な話をします。

学校や家の話、好きなアニメや嫌いな友達の話を職員から切り出すこともありますが基本は子どもに話してもらうようにしています。運転中ですから基本「うん うん」と聞くことになり、子どもはいろいろと話すと言う仕組みです。話が聞いてもらえるとわかると、テレビやビデオを流せと言う子どもはいなくなります。

大人に毎日10分話をじっくり聞いてもらえる場は、ありそうでありません。今日はA君に家庭の話を振ったところ「個人情報なので個別的な情報は応えられない」と言います。以前は明け透けに話していたので、成長したなぁと感じて「そうですか。では差しさわりのないお話でどうぞ」と聞くと怒涛のアニメ話が始まりました。10分で良かったぁ。

下校の切り替え

Z君が下校時のプラットホームで泣いて泣いて動かないという報告がありました。スクールバスに乗ったり、あちこちの放デイに行ったり、お母さんが迎えに来たり、訳が分かりませんというのが1年生あるあるです。泣くと言うのはスクールバスに乗ると言うつもりがあったからです。正しいつもり(見通し)が持てるように工夫をすることができるということです。

これを解決するのは視覚支援です。バスの写真カードを教室で渡されたときはスクールバスに乗り、放デイの送迎車の写真カードを渡されたら送迎車に乗るという経験を3週間続ければ、まず見通しはできるのでつもりはできます。視覚支援がないといつまでも混乱することになります。学校の先生方視覚支援をよろしくお願いします。放デイは送迎車の写真カードを提供します。

でも、スクールバスの行先は家でお母さんが待っています。ゆったり好きなことができます。放デイはこれに勝る魅力をまだ持っていません。知らない人は多いし、思いは伝わらないし、居場所も定まらないし、だめだめです。当面は好きな玩具やおやつを用意して、必要なら送迎車に好きなものを積んでお迎えに行きたいと思います。

エスクァイア

ボタンキラキラBOX1号機

クリスマスを超えバレンタインを過ぎ、ひな祭りも過ぎて四か月越しでLED(light emitting diode=発光ダイオード)イルミネーションで、スヌーズレンBOXを作りました。段ボールの中にLEDイルミネーションを貼り付けて、調光器のボタンを押すと光り方が変わるというものです。

前回はYさんのスイッチ理解のためにボタンを押せばわんこが動く<ボタンわんこ2号機 : 03/18>「静から動」のスイッチでしたが、変化の因果関係が理解されず却下でした。そこで、とにかくまずキラキラと視覚刺激で引き付けてボタンを叩けば別の変化が起こる「動から動」あるいは、ボタンで切れる「動から静」のスイッチを試そうとしています。

ただ、Yさんは机上に物があると跳ね飛ばすのでボタンを板に固定する必要があります。でも、みんなでキラキラスヌーズレンが楽しめればそれでいいし、壊れてもLEDは600円程度ですから気にせず使えばいいと思います。ボタンはスイッチ感がいまいち硬いのと、調光器に合わせた離せば戻るモーメンタリスイッチではなくオンオフ切り替えのオルタネイトスイッチなので切り替えるには2回押す必要があります。このスイッチは使いにくいですから、おまけ程度に考えています。なかなか安くて丈夫で大きくて使いやすいモーメンタリスイッチが見つかりません。

宿題の質と宿題時間

3時過ぎに事業所についたXさんが宿題を終了したのは、4時間半頃で、延長のないほとんどの利用者は帰る時間でした。内容は小学校低学年の漢字と計算ドリルでした。「がんばったね。でも遊べなかったね。みんなが帰ってからもXさんは1時間以上時間があるから、そこで宿題やろうね」と話しました。高学年以降の子どもが帰宅後1時間以上学習するのは当たり前ですが、それは、二桁の繰上りや低学年の漢字に費やす時間ではありません。もしも、該当学年の内容で該当学年より時間がかかるなら、内容が本人の課題と一致していないと考えるべきです。低学年の内容なら半時間程度で終わるのが普通です。

確かに、保護者は宿題を出してくれれば安心をします。子どもが机に向かってくれる姿は保護者としては嬉しい姿です。逆に、子どもが机に向かわないと宿題を出してほしいと担任に要求するのが普通です。ただ、問題はその内容が本当に子どもの力になるのかどうかは、担任に信託されているのです。低学年の課題を高学年になって低学年児の何倍も時間をかけてできたからと言って学力が学年相当につくわけではありません。もっと別の学習に時間をかけたほうが良い場合もあります。それを見抜くのが特別支援教育の教師のスキルだと思います。プリント学習の内容が子どもの特性に合ってない場合は、やってもやっても、追い付かない自分の存在を確認するだけの時間となります。

調子がいい理由

「今日のW君は調子がよかったです。スムースに自立課題に取り組め終わったら欲しいものを要求していました」と職員の報告がありました。「なんでスムースだったのですか?」と聞くと「さぁ?」という反応でした。不適切な行動が起こった際は、あれこれ原因を考えて報告するのですが、うまくいった時は理由は考えません。もちろんずっと適切な行動がとれる子どもの場合は考える必要はないのですが、不適切行動のある子どもの場合は、適切な行動の前後に「支援が成功する秘密」が隠れていると言われます。

結局、W君が何故スムースだったかはわかりませんでした。職員みんな今日は調子がいいなぁと思っただけだったそうです。でも、だれもW君の行動を詳細に覚えていないという事は、あまりW君に注目してなかったということです。大人が声掛けしたりしないで、やるべきことが準備されていれば、以外にW君は分かっているのかもしれないです。