今日の活動

本年もよろしくお願いいたします。

謹んで新春の祝詞を申し上げます。昨年は格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い致します。

ブログについては明日から今まで通りの記事を投稿しようと思っています。本日からすてっぷ,じゃんぷ共に子ども達が来所します。一段と寒さが厳しくなりましたが,元気な姿が見られることが楽しみです。

今年もお世話になりました。

平素より格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。 本年は大変お世話になりました。 来年もすてっぷ,じゃんぷ職員一同,皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので,より一層のご支援を賜りますよう,お願い申し上げます。

さて,先日子ども達と年末年始の予定について話をしている時に「先生,僕って4月から成長した?」と聞いてきた子どもがいました。「もちろん!年下の子の見本に率先してなってくれるし,苦手な勉強は教えてください,って言えるようになったし。学校の先生からもたくさん褒められたんでしょ?」と返すと,「うん!」と答えてくれました。

この子だけではありませんが,こういった節目の際にふと自分のことを振り返ることがあります。自分だけではどうだろう?と思い,身近な大人に聞くのでしょう。そういった時,うんと褒めてあげてください。できるだけ具体的に。そして子どもが「来年も頑張る!」と思えたら素敵ですね。

「来週のスケジュールは?」

支援学校高等部のBくんは、すてっぷでパソコン学習や作業課題に毎回取り組んでいました。ただ、ときには気晴らしがしたいと、公園や散歩に出かけたいと職員に伝えてきました。そこで職員があくる日にお出かけを予定し、Bくんは機嫌よく公園へ出発。元気に体を動かして帰ってきました。ただ、その後でパソコン学習や作業課題に取り組んでいると、休憩時間が短くなってしまいました。するとBくんはイライラしだし、「どうしてパソコン学習や作業課題をしなくちゃいけないんだ」と職員に訴えました。

職員としては、気晴らしに公園へ行ったのだから、いつものパソコン学習や作業課題をがんばってほしいと思い、帰ってからの課題を予定し、当日のスケジュールでも提示していました。しかしBくんにとっては、公園に行った分、休憩時間が少なくなるとは思っていなかったのでしょう。そして当日のスケジュールを確認し、そのスケジュール通りに取り組まないといけないと課題をがんばったものの、休憩時間が少なくなったことで、課題の押し付け感が生まれたのかもしれません。

このままでは課題に前向きに取り組めなくなってしまうと、職員間で話し合いました。そして事前のスケジュール交渉に問題があったのではと考え、事前のスケジュール交渉が視覚的に捉えられるようなツールを作ることに。そして、週末に必ず来週のスケジュール交渉をする時間を作ることにしました。Bくんといっしょにツールを確認し、まずは学校から帰ってくる時間と、家に帰る時間を始めに貼ります。そしてBくんが取り組みたい課題を貼り、職員がBくんに取り組んでほしいと考えている課題もそこで提示して、交渉。翌週の利用当日、到着したら最初にそのツールを確認して、その日のスケジュールを自分で作るようにしました。そうすることでBくんの課題の押し付け感は消え、今では前向きに課題に取り組めるようになりました。

Bくんは会話ができる分、言葉だけでのやりとりだと誤解してしまう分があります。そしてスケジュール通りに取り組まないといけないというまじめさ(=こだわり)が、自分自身のしんどさに繋がってしまう場合があります。そこで、事前にスケジュール交渉をするツールを提示することで、視覚的に意思疎通しやすい中で、今は交渉していい時間だということが分かって、Bくんは交渉に臨めるようになりました。そうすることで、課題に前向きに取り組めるようになるとともに、新しい課題にチャレンジする余裕も生まれました。今はお母さんの言葉もあり、エクセルが使えるようにコツコツと練習に取り組んでいます。がんばれ、Bくん!

「よろしくお願いします。」

じゃんぷでは子ども達に指示を出す時,「よろしくお願いします。」と伝えるようにしています。

子ども達は「〇〇しようね。」と言われるより「〇〇をしてほしいのです。よろしくお願いします。」と言われる方がなぜか動くことが多いです。

先日,じゃんぷのクリスマスパーティーをしていた時に子ども達にテーブル拭きや道具の準備をしていた時です。今までは「テーブルを拭いてください。」と言われても「え~!」と言っていた子ども達が「先生からのお願いです。テーブルを拭いてほしいです。よろしくお願いします。」と言うと「わかりました!」と言ってテキパキと動きました。さらに「次は何をしたらよろしいでしょうか!?」と聞いてきます。(なぜか片膝をついて)

いつも,どの場面でも通用するというわけではありません。ただなぜか上から言われるよりもお願いされる,と下手に言われるとなぜか「しょうがないな」という気持ちになるものです。ご家庭でも使えるかもしれませんね。「お願いです。宿題をしてほしいです。よろしくお願いします。」「それは嫌です。」と丁重にお断りされるかもしれませんが。笑

バスはいつ来る?

冬の外出計画を立案し始めました。今回のお出かけでは、小学生は公共交通機関を使うことを目標の1つにしています。すてっぷから駅まではバスを使って行くのが便利です。さっそく事前学習として、先日最寄りのバス停まで行ってきました。小学生のみんなは時刻表がどこにあるか見つけ、帰ってからでも確認できるよう、時刻表の写真を撮ってきてきました。時刻表はインターネットで検索してダウンロードすることもできますが、実際にバス停まで行くことで、当日にバスに乗るときの見通しも持てるようになります。

去年も公共交通機関を使って清水寺などの観光地までお出かけしましたが、ほとんどの子は3月に卒業。今年のメンバーの大半は、公共交通機関での外出は未経験です。中には、バスに乗ったことがないという子も。経験のある年長者のAくんも、バスに対しては苦手意識があります。「財布落としてしまってん」とぼやくAくん。ただ去年のバスでのお出かけでは失敗しておらず、その前のお出かけで財布を落としてしまった記憶が混ざってしまっているようです。実際は1dayパスポートを購入し、そのパスポートで京都市内のバスを乗りついで出かけていきました。去年も事前に調べ学習をし、購入するには「どこで?」「いくらするの?」と調べています。そうして財布は出さずに、カバンなどに留めた定期入れに購入したパスポートを入れて、落とさずに帰ってこれました。

他にも便利なのがICOCAなどの交通系ICカード。こちらも同様に、定期入れなどに入れて支払うことで、落とす心配が減ります。すてっぷで公共交通機関を使ってのお出かけは、年に1回ほど。成功体験に繋がるよう支援方法を職員一同で考えています。パスポートやICカードなどのアイディアもその一つ。また外出計画案が纏まりましたら、本人や家族に提案したいと思います。

興味があるのは良いことです!

先日,相談事業所とのモニタリングで「A君が学校でもとっても生き生きしてるんです!」と話を聞きました。A君は学習に向かいはしますが,苦手な算数の問題等は避けようとする姿がありました。(最後までやり切りますが)

今年の夏ごろ,突然漢字に執着する様子が見られました。漢字の学習をしている時でもそうでないときも,「〇〇って漢字はあるの?」「習ってない漢字は入ってる?」と質問をするようになりました。

お家や学校でも同じことをしているらしく,大人の思いとしては「それよりも今の勉強をしてほしいなぁ…」となるところです。

ですがその気持ちを受け止めつつも今の学習に向かえるよう工夫をする,ということになり,家庭,学校,じゃんぷ全ての場所で同じように対応をすることになりました。

「文章問題の漢字を教えて!」と言われると「問題終わったらね」「今日の算数の終わったら珍しい漢字5個教えるよ」と,その興味を引き出しにしながら学習に取り組みました。

学校,家庭,じゃんぷと同じ対応をするとA君はどこでも学習に意欲的に取り組み,難しかった文章問題も少しずつ自分で取り組むようになっています。(文字に興味を持ってくれたので文章を読む機会が必然的に増え,読む力がついたこともあります。)

子どもが何かに興味を持つことは素晴らしいです。そのことをないがしろにせず,学習に関連付けたりして学習に向かうための引き出しにすることが大事です。

また,今回は関係機関が同じ理解をし,共に支援が出来た事も大きいと思います。子どものことを理解し,共に支援をする。大事だなぁ~~!!!

出来てるよ

先日じゃんぷに来ている6年生の子どもと歴史新聞づくり(学校の課題)をしていました。自分で計画を立てる 投稿日時 : 11/30で紹介した子どもです。

自分で文章をまとめることが苦手な子なので,理科や社会のノートまとめをじゃんぷでしています。社会の歴史新聞づくりが最後に残っていた課題でした。書くテーマを学校の先生に自分で確認し,「書くとこ決めてきたよ」と言ってくれました。自立的に取り組めるようになってきています。

さて,国語の習っている単元としてはそろそろ卒業文集に取り組むころだろう,と思い「卒業文集取り掛かってる?」と聞くと,「もう始めて下書きもう終わるよ」と教えてくれました。

なんと自分で「一緒に考えてください」とお願いし,学校の先生と文章化を整理しながら下書きを進めていたようです。自分の取り組みやすいやり方を見つけ,自分で援助を求めることが出来たことに成長を感じました。

「ティーバッティングでも役に立つ!」

すてっぷでは公園に行ったら、集団遊びに取り組む時間を作っています。時にはボールを持って行き、ドッチボールやサッカー、野球などの球技をすることも。集団遊びで野球をするときは、2チームに分かれるほどの人数もいないので、打つ人と守る人に分かれるようにしていました。ただピッチャーが投げるようにすると、なかなか打てなかったり、ストライクも入らなかったりで、守備をしている人が退屈になることがよくありました。そこで、 二人で打ったホームラン(2022/9/14)で紹介したように、今はピッチャーをなくして、ティーバッティングで打つようにしています。そして打つ人、守る人に加え、キャッチャーをする人を作り、返球を受け取ってティーにボールをセットする役割を持たせました。そして、その3つを順番交代で回して集団遊びとして取り組んでいます。

先日も、支援学校中高等部生のメンバーで、ティーバッティングで遊びました。はじめに打つ順番を決めて、打つ人の次の人がキャッチャーをして、残りの人で守備をするようにすることで、自分たちで意識して順番交代ができました。中学部生のYくんは、キャッチャー役に大張り切り。打つ人のためにボールをセットしたり、ティーの高さを変えてあげたりしています。自分が守備をしているときに、バッターの人にティーの高さが合っていないのにキャッチャーの人がなかなか気づかなかった時は、守備位置からティーまで走っていき、ティーの高さを変えてあげることもありました。

さて次のバッターは中学部生のZくん。厚着で動きづらい中、バッティングに臨んだものの、打ち損じてティーを倒してしまいました。Zくんは上着を脱いで、ベンチに置きに離れます。すると守備をしていたYくんはティーまで走っていき、ティーを起こしてあげました。ところが、上着を脱いで戻ってきたZくんは、邪魔をしに来たと勘違い。そこで職員が間に入り、YくんからZくんにどうしてそうしたか説明する機会を作りました。Yくんは「倒れたのを立たせたんだよ」と説明でき、Zくんは「分かったけど、いいから。自分でするから」と答えることができました。

Yくんは、人の役に立ちたいと日常の中から手伝えることを探してがんばっているところです。集団遊びの中で役割を作ることは普段から心がけていることですが、その積み重ねがあって、Yくんが自分を輝かせる場面にたくさんチャレンジすることができているのだと思います。

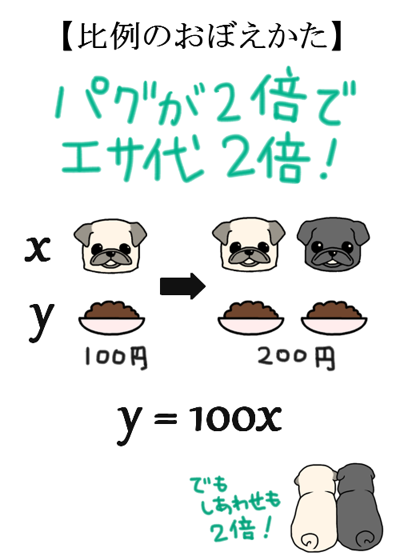

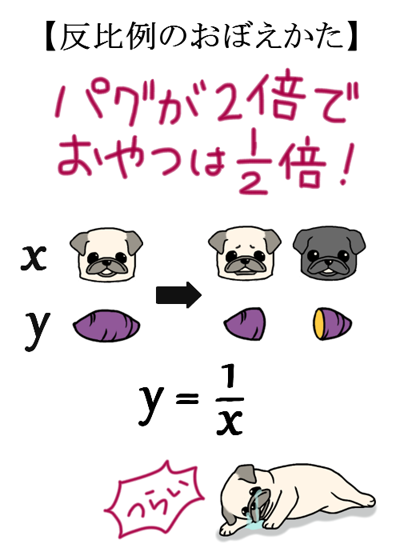

比例・反比例

比例・反比例は小6の算数で習い,中学,高校の数学科でもずっと使っていきます。

この単元では文章を読んで式に直し,「比例か」「反比例か」を答えることがあります。例としては

①180ページある本をxページ読んだ時,残りページ数をyとする。

②半径がxcmの円の周の長さをycmとする。円周率は3.14とする。

③90cmのリボンをx等分したときの1本分の長さをycmとする。

④面積が20cm²の長方形の縦の長さをxcm,横の長さをycmとする。

といった問題が出てきます。上記の4つを「y=」の式に直し,比例なのか反比例なのか,どちらでもないのか答えます。

「表にすると簡単だ」と思いつつ,以外とそう簡単ではありません。比例はどのような関係なのか,反比例はどのような関係なのかを把握しておかなければなりません。さらに上記の問題では既習事項が定着している前提の問題です。読みや想像が苦手な子どもにとっては難しい問題です。

こういった問題の時,まず比例と反比例がどのような関係なのかに立ち戻ることが必要です。この問題に迷っていた子どもに下のイラストを見せました。すると「あ~そうやったそうやった。だからこれは…」と問題を解き始めました。

文章が羅列してあると混乱もしやすくなります。そういう時こそ原点に返ることが大事なのかもしれません。

本文に関係ありませんが面白かったのでこちらも載せておきます。↓

(画像元 パグまんが めー語)

「僕の数は何だろう?」

相手の心理を読む要素のあるゲームは、なかなか難しいですが、だからこそ好きという人が多いのかもしれません。犯人は誰?(2022/6/24)で紹介した「犯人は踊る」も、隠れている相手の手札を読むことが、勝利につながります。ただし、ババ抜きしたり交換したりで、犯人カードがあっちにきたりこっちにきたりするので、心理を読むことが絶対条件というわけではありません。その点も「犯人は踊る」が好きな子が多い理由なのでしょう。詳しくは上記の記事をご覧ください。

さて先日、「コヨーテ」というゲームに取り組みました。このゲームは逆に、自分の情報が分からないゲームです。どういうことかというと、ゲームの初めにある数が書かれたカードが一枚ずつ裏向きで配られるのですが、そのカードを裏向きのまま自分のおでこにつけます。つまり、自分のカードの数はわからないまま、ゲームが始まります。ではどのように推理するかというと、他の人から情報を読み解くしかありません。他の人は自分から見れば表向きにおでこに着けているのですから、その人の数が何なのかわかります。さらに、ゲームとしては、1人ずつ数を増やしながら、順番を回していきます。そして全部の合計数を超えてはいけない(正確には超えたことがばれてはいけない)という条件もあります。なので他の人の数の増やし方から、自分の数を推理することも可能ということです。

先日取り組んだ時のことです。職員が3、Wくんが20、Xくんが4のカードでスタートしました。Wくんから数を言っていくことになり、Wくんはまず「5」と宣言しました。ところが次のXくんが「25」と宣言。職員の3、Xくんの4しか見えていないWくんからすると、Xくんが「25」と大きい数を言ったのは、自分の数が「20」だからではないかと推測できたのでしょう。案の定、Wくんは次の番で、自分の数と予想した20と、見えている職員の3、Xくんの4とを足して「27」と答え、それがまさしく合計の数。次にXくんが宣言した「28」が、アウトの数になってしまいました。終わった後で、Xくんとは「Xくんがいっきに20増やしたから、職員とXくんの数が見えているWくんは、自分の数が20だとわかったんじゃないかな」と振り返りました。

自分の数が分からない中、相手の数と相手の宣言から、自分の数を推理するということもさることながら、相手の視点に立って、自分の発言が相手の思考にどういう影響を与えるのかを考えるということも、コミュニケーションのよいトレーニングになるかもしれません。ですが大事なのは、ゲームとして楽しめたかどうか。楽しい時間を過ごせた中で、何か一つ落とし込めそうなことを職員が見つけられたら、その点にしぼって、職員と振り返るようにして支援しています。

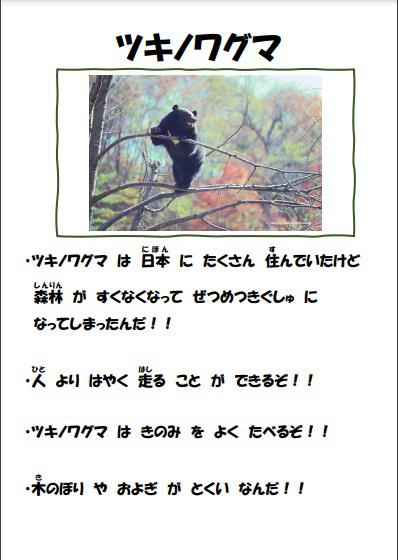

活躍できる場

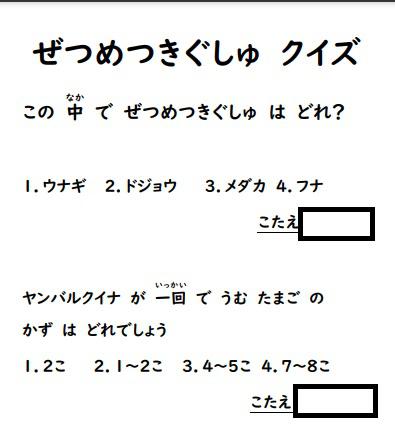

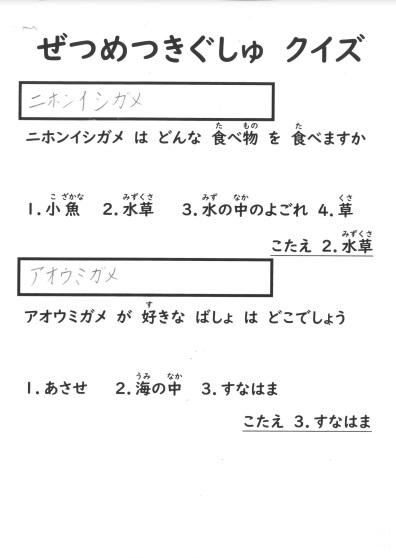

(クイズを作って発表しよう 投稿日時 : 11/21)の続きです。

最近はあまりのあるわり算の宿題にも挑戦しています。ご褒美だった「どうぶつずかんカード」も「もういいかな」と言っており,自立の時間になると「行くわ」と言って宿題やじゃんぷでの学習に向かっています。

さて,じゃんぷで作った「どうぶつクイズ」を「印刷してください」とお願いすることがありました。「いいけど,どうした?」と聞くと「学校で生き物係やからクラスの出し物でこのクイズ出したいねん」と話してくれました。

一緒にクイズを作っている時,絶滅危惧種のアレコレを調べながら「そうなんや!すげぇ!」「これは知ってたわ,先生知らんやろ~(笑)」と生き生きとした表情で取り組んでいます。そういった自分の得意を活かせる場所が学校にも出来た事が本当によかったと思います。

「自分が活躍できる場」というのは子どもの自己肯定感にとってとても大切なものです。毎週のように「今日はクイズ作りできる!?」と明るい表情で聞いてくる姿が出てきて嬉しく思います。

下は一緒に作ったクイズです。みなさんも解いてみてください。

「iPad代えて」

すてっぷでの休憩の楽しみの1つがiPad。支援学校の子も小学校の子も、多くの子が、休憩のときに時間を決めてiPadを楽しんでいます。動画を見て過ごす子もいれば、ゲームが好きな子もいます。そのためiPadには、職員が許可したゲームアプリをいくつか入れています。ゲームアプリの中には、前回の続きが同じ端末でしかできないものもあります。iPadを導入した初期は、前回の続きがしたい、でもどれかわからないということがありました。

そこでiPadのカバーの色を端末ごとで固定するようにしました。どの端末か、子どもでも分かりやすいようにしています。そうすることで、子ども達もストレスなく、どの端末だから、どの続きをしようかと見通しを持てるようになりました。さらに「黒いタブレットください」といった属性の要求や、「他の子がしたい色のタブレットを使っているから終わるまで待とう」といった交渉も起きるようになってきました。中には子ども同士で「○時になったら交代」といった交渉をすることも。「友だちとの約束」(2022/2/7)で紹介した友だち同士での交渉も、こうした経緯があり、交渉の経験を積み重ねていきました。

ただ、友だち同士の交渉が、必ずしもうまくいくとは限りません。交渉の意味自体が分からない子もいますし、交渉の意味が分かる子でも、交渉が成立するには職員の支援が必要ということも多いです。先日、黒のiPadが使いたいUくんも、考えを巡らせていました。そのとき黒のiPadで動画を見ていたVくんは、今までUくんが交渉してもうまく交換できたことはありませんでした。ただVくんは、他の色のiPadを使っていたこともあります。Uくんもそれを覚えていて、交渉の方法を工夫したら交換ができるんじゃないかと考えたのかもしれません。Uくんは別のiPadを借りて、そのiPadでVくんが見ている動画と全く同じ動画を検索して表示しました。そしてその画面を見せながら、Vくんに「代えて」と伝えたのです。するとVくんは、そのiPadを受け取って、黒のiPadを手放しました。Uくんの工夫は功を奏し、見事VくんとiPadを交換できたのでした。

Uくんが工夫して交渉し、VくんとのiPadの交換がスムーズにいったことは、Uくんにとって何よりの成功体験になったと思います。放課後等デイサービスだからこそ起こった、子ども同士のコミュニケーションの機会。UくんにとってもVくんにとっても、コミュニケーションが育つ場面がいっぱいです。どんな日常にも起こるそのチャンスを、損ねないよう気を引き締めて支援していきます。

クリスマスが今年もやってくる♪

竹内まりやの「すてきなホリデイ」がCMで流れる季節となりました。

じゃんぷでは子ども達がクリスマスカードを書き,それを手作りの「アドベントカレンダー」としてクリスマスまで(正確にはじゃんぷクリスマスパーティー)の日数を数える,という取り組みをしています。

さて,なんてことのない遊びのように思えますがじゃんぷに来ている子ども達の中には「書くことが苦手な子ども」「自分で文を考えることが苦手な子ども」「日にち等の抽象的な数的概念を想像することが苦手な子ども」と様々です。

クリスマスカード作りの時,まず子ども達にアドベントカレンダーを見せ,「この中にみんなが書いたカードを入れ,一日ずつ開けて書いた紙をツリーの形になるように貼っていきます」と,子ども達が楽しみになるように,そしてどのようなものが出来上がるのか具体的に見せました。

そしてクリスマスカードの内容は「①ことしほしいプレゼント ②いままで もらって うれしかった プレゼント」とテーマを作り,見本の文章を書いています。また,「わからないとき,むずかしいとき は せんせい に そうだん しても よいです。」と難しい時にどうすればよいかを示しています。

今子ども達がじゃんぷに来所したときに「今日のカード」と発表をしています。それと同時に「あと何日って書いている?」と一緒に数えることもしています。

子ども達がゆったりとリラックスしつつ,実は学習になっている,という仕掛けをしています。アドベントカレンダーの側にはクリスマスツリーを置き,それでほっこりしている子どももいます。癒されるね~!

(写真はじゃんぷのではありません!ごめんなさい!)

おやつでもPECS

支援学校高等部のSくんは、2週間ほど前から、机でおやつを食べることにチャレンジしています。Sくんは高等部生ですが、背丈が小さく、おやつのときはずっと座椅子を使っていました。ですが成長期と言うこともあってかこの半年で、ぐんと身体が大きくなりました。そこで、机でおやつを食べることにしたのです。

飲み物もペットボトルからコップに変えてチャレンジ中。1年前まではトレーニング用のマグカップを使っていたことを思ったら、驚くほどの成長です。スプーンは以前から使うトレーニングをしていましたが、この1年は、自分の指で食べるもの(せんべいなど)をつまむトレーニングもしています。

そんなSくんですが、食べる姿の成長もさることながら、おやつ時に行っているPECSトレーニングでも目覚ましい成長を見せてくれています。慣れているおやつ、飲み物なら絵カードの弁別もばっちりで、絵カードをしっかり見て要求したいものを確認してから、職員に手渡すことができています。「まって」カードをもらって椅子に座って待ち、ふたのあるミニゼリーをもらうと、ふたを開けてほしいと「てつだって」とカードで伝えることもできるようになりました。

同じように、PECSトレーニングの成長が目覚ましいのが、小学部のTさん。Tさんは2語文(○○+ください)にチャレンジ中です。タイミングが合えば、SくんとTさんとで、同じ机に並んで座り、いっしょにおやつでPECSトレーニングをすることも。1年前の2人のおやつの様子を思い出してみると、考えられないくらいの成長を見せてくれている2人ですが、そんな成長した未来のことを思いえがいて、毎日コツコツとトレーニングを続けてきた日々の積み重ねの結果だと考えると、支援の重要さを実感します。

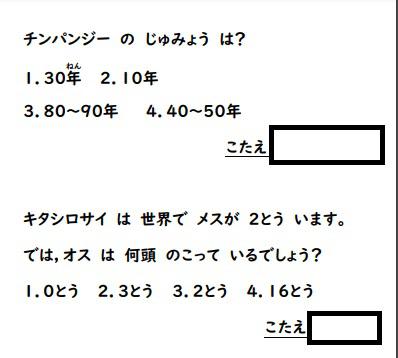

「出来ない」の悪循環

「僕は〇〇が苦手で出来ないんや~」という子どもの声をよく聞きます。しかし案外それは本人の思い込みだった,ということも少なくありません。

例えば先日「国語は苦手なんや…文章読めんし…」と話していた子どもが国語のテストで高得点を取ってきました。その子は本をよく読んでおり,興味のあることに関しての知識は大人を優に超える程の知識を持っています。それだけ本を読んで内容を理解することができるので漢字を書くことは難しいにしても読解問題は解くことが出来ます。実際じゃんぷで取り組んだ時も「嫌だ~苦手や~!」と言っていた割に始めると「…あれ,出来るわ」と本人も驚いた様子でした。

さて,「出来ない」と思い込むということは周りから「出来ない」と思われていた,ということです。「ゴーレム効果」というものがあります。それは「ある人物に対して周囲の期待が低い場合、その人物は周囲の期待通りにパフォーマンスが低下してしまう」という心理学効果です。例えば仕事の中で「〇〇さんはどうせできないから…」という空気を職場で作ってしまうとその通りにパフォーマンスが下がってしまい,どんどん仕事が出来なくなる,ということです。反対に「ピグマリオン効果」というものがありますが,これは学校現場でもよく使われている言葉なので知っている方も多いと思います。

子どもは大人のことを本当によく見ています。子どもがこういった悪循環に陥らないよう,子どものことを適切に理解,評価して支援をしなければならない,と改めて感じています。

我慢するって?

11月に各小学校で就学時健診が行われました。ここで就学前の子ども達の健康診断を行うとともに,保護者の方への説明会や就学相談をする機会もあります。

また,30分ほどの時間を使って就学前の子ども達が教室で絵を描いたりする時間があります。そこで小学校の教員が子ども達の様子を確認します。就学児健診後の話の中でよくあげられるのは「指示通りに絵を描いていなかった」「友達と話すのが止まらなかった」「座っていられなかった」といったことです。

この中でも注目されるのは「座っていられなかった」です。そして「どうやって座らせることが出来るか」等の話から始まります。

しかし発達段階のことをよくよく思い出すと,あることに気が付きます。

「我慢する」というのは概ね4~5歳半の時に形成される社会性です。当然発達というのは子どもによって様々なので就学直前にここまで至っていない子どももいます。

教員の立場からすると学級経営のこともあり,「どうやってルールを理解してもらおうか」という視点になりがちです。(筆者もそうでした…)しかしそこまでの社会性が形成されていない子どもに「ルールだから」と教えてもわからないのは当然のことです。

そうではなく,その子の強みを見極め,それを活かせるような支援が必要です。その子の興味関心,視覚,聴覚…etc その子にとって最大限のパフォーマンスが出来るように関係機関と連携しながら支援が必要でしょう。

話は逸れましたが,「我慢する」がまだ形成されていない子どもにはその子の強みを活かした支援をし,「ルールを守れた」という事実を作ってあげることが大切です。また,「我慢する」ということは「真ん中を意識する」ということです。(「やる」か「やらない」だけの世界なので「やりたくないけどちょっとやってみる」という真ん中です。)

真ん中を意識するような遊びが有効かもしれません。積木を階段状に積む,お盆の上にボールを置いてそれを落とさないように運ぶ等々…発達段階を見極め,それに合った遊びや活動がたくさんあります。今後もそれを紹介していこうと思いますね。

「僕に任せて!」

先日、支援学校高等部生のQくんが、同級生のRくんといっしょに、ペットボトルつぶしの協力作業に取り組んでいました。自分たちで作業の準備を終えると、Qくんは職員に手のしぐさでサインを出しました。「自分たちで作業するから、離れていて」。そして二人で作業を始めます。ペットボトルのラベルを外すのに苦戦しているRくんに、Qくんはそっと手を差し出し、「R君、手伝っては僕に言って。」と言いながら、ペットボトルを受け取るとラベルの端をこすり、ラベルを取りやすい状態にして、Rくんに渡しました。そして二人でペットボトルつぶしをやり切り、職員に「2人で終わりました」と報告しました。

Qくんは少し前までは、作業に自信を持てていませんでした。ドッグ棒(ホットドッグ用の太くて先が丸まっている串)を10本ずつまとめる作業では、やり切れるか不安で職員を呼び、それでも本数の間違いや、向きの間違いがたびたび見られました。自立してできるようになってほしいと職員は一考し、10本並べてから袋に入れられるようにジグ(補助道具)を作成しました。

ジグを見るとQくんは「これなら僕にもできそう。」と言って、すぐに飛びつき、作業に前向きに取り組むようになりました。ジグを使って作業に正しく作業を終えられることが増えてくると、Qくんの姿に変化が。自信を持って作業に取り組めるようになり、職員にも「離れてて」と示して、自分でやり切れることが増えていったのです。空き缶やペットボトルつぶしの作業も自信を持ってやり切れるようになっていき、それが協力作業にもよい影響を与えるようになりました。

自立的にチャレンジするということは、時には不安が付きまといます。その不安を職員が受け止めるだけではなく、こうしたらうまくいくということを提示することも、支援の大事な中身です。自立して作業できるようになったことで自信を持てるようになり、協力作業で友だちを手伝ってあげている(それも友だちができる部分を残す形で!)Qくんを見ていると、この仕事をやっていてよかったと心から思えてきます。

ソーシャルスキル

先日友人からこのような話を聞きました。

「Aさんと買い物行ったときに〇〇円以上買ったら特典がつくんやって。それでAさんの金額が少し足りなかったから俺の買おうとしてたやつを『勝手に』会計一緒にされたんやけど(笑)」

その話を聞いた時に「なぜだろう?」と考えましたが,Bさんの視点から考えると「もう少しで特典がもらえる」→「一緒に買っちゃえばいいよね」→「よし一緒に買おう」という思考になったのではないでしょうか。

この話のどこに問題があったかというと「『勝手に』会計を一緒にした」というところです。友人も(笑いながら)「一言言ってくれればよかったのにな~」と話していました。

この話を聞いた後にソーシャルスキルのことを思い出していました。ソーシャルスキルトレーニングでは、対人関係や集団生活を営みやすくするための技能(スキル)を養います。

子どもでもよくあることで,特に対人関係において人の表情を読み取る,場の空気を読む等が苦手な子どもはソーシャルスキルトレーニング(以下SST)を学習の中で取り組むこともあります。

じゃんぷに来る子ども達は「自分の話聞いて~!」と自分語りが止まらない子ども達もいます。そういった子ども達に対しては最初にスケジュールを見せ,学習の合間に「お話タイム」という項目を作って「この時間に話聞くから楽しみにしてるね!」とポジティブになるような言葉を使いながらSSTをしている子どももいます。

こういったことに関しては同法人のすてっぷの方がよく取り組んでいます。今までの記事にもSSTとは書いていませんがそれに繋がることを書いている記事がたくさんあるのでぜひ読んでみてください。

体重移動の学び方

すてっぷでは、支援学校の中学部生や高等部生の作業課題として、アルミ缶やペットボトルの分解・つぶし作業に取り組んでいます。つぶす本数を始めに確認し、自分で準備片付けをして、終わったら報告するまでを自立して行えるように練習しています。協力作業が課題となる子らが複数で取り組むこともあります。

中学部のPくんも、アルミ缶つぶしの作業課題に取り組んでいます。ただ、アルミ缶をつぶす際に、すてっぷではプレス器に足を乗せて、ぐっと体重をかけてつぶすのですが、Pくんはこの体重移動がなかなかうまくできず、缶をきれいにつぶせませんでした。しばらくは自立的に行うことや、協力作業の際のコミュニケーション課題と並行して行ってきましたが、プレス器の使い方はなかなか上達しませんでした。

ある日のこと、この日もPくんはアルミ缶つぶしの作業課題に取り組んでいました。やはり、アルミ缶は上手につぶせず、職員が見本を見せていました。すると、Pくんは近くにあった「てつだって」の絵カードを手に取り、職員に渡してきたのです。職員が「わかったよ。じゃあいっしょにつぶそう」とPくんの手を取り、プレス器を踏むのを待ちました。そしてPくんがプレス器を踏むと、ぐっと手を引き寄せ、Pくんの体重がプレス器にぐっとかかるようにしました。そして、それを何回か繰り返しました。

するとPくんは、体重移動のコツをつかみ、次の日から自分だけでプレス器を上手に使えるようになったのです。上からの指導や指示ではなく、本人のアクションに合わせて本人本位の形で伝えられたことが、功を奏したのかもしれません。今ではPくんにとってアルミ缶つぶしの作業は、自信をもってやり切れる課題の一つになり、協力作業でも友だちをリードすることが増えてきました。自立してできるようになったことが本人にとってとてもよい影響があったことをうれしく思うと同時に、これからもどんどん増やしていけるように支援していきたいと思った出来事でした。

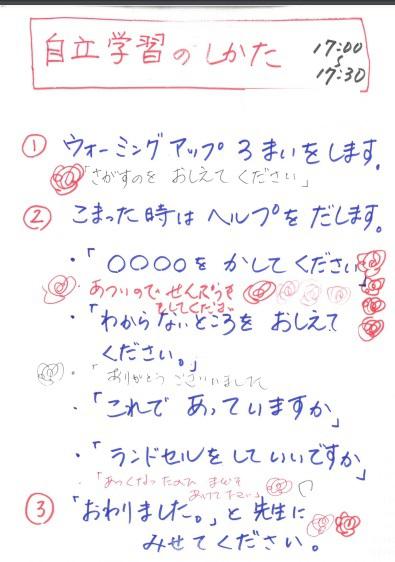

自立学習の時間

じゃんぷでは子ども達が自分で学習をする「自立学習」の時間を作っています。子ども達が自分で学習を選び,順番を決め,自分がやりやすい学習方法を確立していく力をつけるために取り組んでいます。

集中するため,時間を意識するための道具を使ったり,解きやすい方法を個別の学習の時間の中で教え,自立学習の時にそれを使って自分で学習を進めるためです。

最初はこちらで取り組む内容を決め,子どもと相談しながら調整をしています。また,1人では難しい宿題等もあるため,そういうときは「先生に質問しても良い」というルールを設けています。しかし「わからないことがあったら質問したらいいよ~」と伝えていましたが中々質問が出来なかったりどうしたらいいのかわからないまま終わってしまうことが多々ありました。

そこで子どもそれぞれに「ヒントカード」を作り,「〇〇〇を貸してください。」「教えてください」といった言葉を書き,それぞれの子どもの前に張り出しました。そして使えた言葉には花丸をしたり,ヒントカードにはない言葉を使った時はそれを書き,「今の言い方もいいね!」と評価をしています。

するとどんどん子ども達が「教えてください」「〇〇を貸してください」と自分に必要な物を借りたりわからないところを聞いたりするようになりました。

具体的にどのような言葉を使えばいいのかわからなかったようです。子ども達の吸収力はさすがです。時間の意識が難しかった子が「タイムタイマー貸してください」感覚がないと集中が続かない子が「足のマットを貸してください」わからない問題を放置してしまっていた子が「この問題を教えてください」と要求するようになりました。

自分で計画を立てる

じゃんぷに通う小6のO君は今自分で学習の計画を立てています。中学になると定期テスト等で自分で計画を立てて学習を進めていく機会が増えていきます。

自分で見通しを持って計画を立てていくことが苦手なO君は学校の提出物が遅れてしまったり忘れ物が多かったりしました。なのでまず「その日のスケジュールを先生と一緒に決める」→「次の日のスケジュールを先生と一緒に決める」→「次の日のスケジュールを自分で決める」…これをスモールステップで進んでいっています。今は「次の日のスケジュールを先生と一緒に決める」に取り組んでいます。

O君は忘れ物が多いですが注意不足や衝動性,多動性による忘れ…というわけではありません。検査等からもそれがわかるのですが,ではなぜ忘れ物が多いのかというと「何のために必要なのか」をあまり感じていないようです。

つまり自分の中で「それが必要だ」と感じていないため,優先順位が下がり持ってこない,ということです。なので今,「自分で立てたスケジュールの元に準備をし,行動する」ということをしています。それから少しずつですが,O君の忘れ物は少なくなってきています。(まだ「やる必要あるのかな?」と感じている宿題については持ってこないことも多いですが…)

自分のスケジュールを理解しなければならない,と感じたのか家や学校でやるべきこと,やりたいこと等も話してくれるようになりました。じゃんぷで手伝ってもらいたい宿題や発表の準備等,少しずつ自分のやるべきことを把握してきています。

もうすぐ中学生になりますがまだまだ遊びたい年頃です。「ゲームがしたいなぁ…」とぼやくこともあります。先日はO君が「先生,スプラトゥーンのアップデートあるの見た?めっちゃブキ増えるし楽しみやなぁ!!」と話してくれました。

…ごめんよO君。先生は今パルデア地方で冒険をしています。

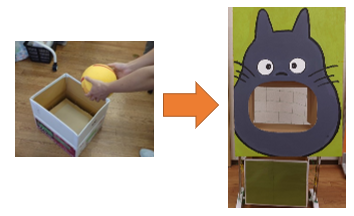

ボールシュート改

夏休みの終わりから、ワニワニパニック、ボウリングと集団遊びに取り組んできた、支援学校小学部低学年のグループ。11月中旬から、新しい集団遊びとして、「ボールシュート」という取り組みにチャレンジしています。

もともと「ボールシュート」は、これまで上級生の子たちも取り組んできた遊びです。1人ずつ交代でチャレンジし、スタート位置からシュート位置までボールを持って歩いて(できる人はドリブルもして)から、段ボールで作ったゴールにボールを投げ入れる(落とす)というゲームです。段ボールのゴールは、ボールが入ったら「リン♪」とベルが鳴る仕組みにして、入ったことが分かりやすくなるような工夫をしています。また、段ボールそのものを床に置いてゴールにしていたので、前に投げるのが難しい子でも、落とすだけでゴールすることができるようになっていました。ただ、投げる前にうつむくように見る必要があり、自分で注目するのが難しい子も。また、落とすことができるようになっても、投げることに繋がりづらいという面もありました。

そこで、今回チャレンジするグループの子達に合わせて、ゴールもアップデートすることにしました。ちょうどいいサイズの室内用の物干し台も見つかり、さっそく職員たちで改良。子どもの腕の高さにボールを入れる入り口を作り、ネットに跳ね返って、下の段ボールゴールに入るようにしてみました。

ゴールが完成し、いよいよ「ボールシュート」の取り組みスタートです。出そろうのが難しくても、椅子に座って他の子を待つことがだんだんとできるようになってきています。みんなが揃ったら、さぁチャレンジ! ボールの受け渡しは、ボウリングの時の経験が活き、もうお手の物です。肝心の「ボールシュート」の取り組みは、足形のスタート位置の理解や、ボールを投げ入れることの理解に、初めは時間が必要でしたが、狙い通りボールを投げ入れる位置を自分で見ることができ、ボールをそこへ持って行くことができるようになってきました。自分で投げ入れられるようになるにはまだ積み重ねが必要そうですが、いつの日か公園で職員や友だちとボール遊びができるようになれたら嬉しいですね。この取り組みも、これまでの集団遊びと同じように、毎日コツコツと取り組んでいきます。

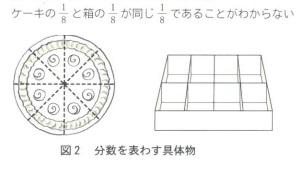

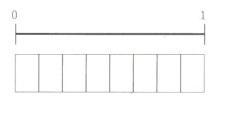

分数ってどういうこと~?

じゃんぷに通う3年生の多くの子どもが分数の学習に入りました。「分数ってどういうこと~?」と悩んでいる子どもも中にはいます。

分数の概念を教える時,下の画像のように丸いケーキをイメージしてそれを分ける場合や箱の中を分ける等,様々な具体例を出すことがあります。

初めに子どもがイメージをしやすいよう,こういった具体例を出します。ただイメージをすることが苦手な子ども達にとっては全く形が違うために同じ1/8でも「どこが同じなの!?」と混乱をすることがあります。1/8にはいろいろな1/8がありますが,今後習う小数との対応関係の学習,また継次処理が得意な子どもにとっては下のような細長いものの1/8が分かりやすいことがあります。

分数の概念がわからず,「数の小さい方から並べなさい」という問題で「1/2,1/3,1/4,1/5」と分母の数が小さい順に並べることもよくあります。こういった具体物の操作や視覚的な支援があるとよりわかりやすく分数の概念を教えることが出来ますね。

「友だちが褒めてくれたよ!」

先日、小学生のJくんが学校の休み時間で描いたという絵を、すてっぷに持ってきて、職員と友だちのKくんに見せてくれました。絵は、2枚あって1枚はアニメのキャラクター。もう一枚はゲームのキャラクターの絵でした。Jくんは、「こっち(アニメのキャラクター)の絵は上手に描けたと思う。こっち(ゲームのキャラクターの絵)はあんまり上手に描けなかった。」と自信なさげ。ですがKくんは「○○じゃん。」と、Jくんが描いたゲームのキャラクターが何かすぐわかりました。そして、「おぉー!すごーい!」というようなリアクション。職員も「2枚とも上手に描けてると思うよ。」と伝えました。Jくんは、「ここを描くのが大変で…」と伝えたいことをKくんにずっと話をしていて、Kくんも「うん。うん。」と頷きながら話を聞いてくれていたので、Jくんは嬉しそうでした。

翌日、「昨日、Kくんに見せたけど、(今日すてっぷに来る)Lくんにも見せたいから。」と、Jくんはこの日も2枚の絵を持ってすてっぷへ。Lくんには、ゲームのキャラクター(○○)の絵も、堂々と「見て見て」と伝えました。Lくんは開口一番に「〇〇じゃん。上手いなぁ。」とJくんに伝えました。その後も、「今までで一番上手いんちゃう。」と褒め、「この右手の辺りが上手に描けてて凄い。」や「絵上手に描けていいなぁ。」などたくさんの言葉を使って、Jくんが描いた2枚の絵を褒めていました。Jくんもたくさん褒められたので上機嫌になっていました。

職員はJくんの2枚の絵を見て、「2枚とも上手い。」と正直に感じました。ただJくんは、「1枚は上手に描けたのだけれども、もう1枚の絵はあまり上手に描けなかった。」という気持ちが強かったようです。ですが、職員、Kくんに絵を褒めてもらう事で、「あまり上手に描けなかった。」から「そんなことないのかな。上手に描けているのかな。」と気持ちが和らぎ、Lくんにも堂々と見せることができたのだと思います。普段、職員たちが意識している「褒めて伸ばす。」ということが、子どもたち同士でもあるのだなと、ほっこりしたできごとでした。

T先生とY先生の雑談話 国語編2~文章の読み視点~

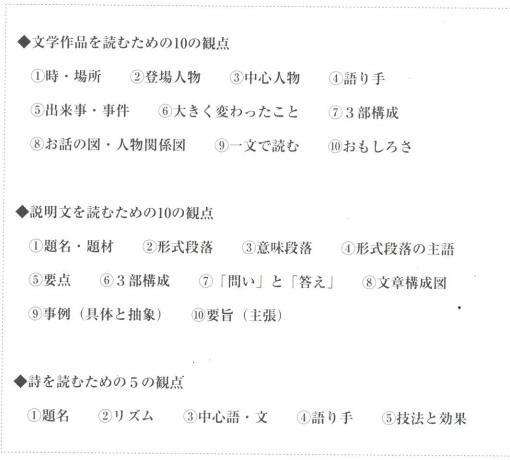

筆者とY先生で教材研究をしていく中,物語文と説明文の読みのポイントを教えてもらいました。筑波大付属小の白石範考先生や桂聖先生の著書を元に,紹介をします。

~物語文~

物語文の読みは「なぜ,そのようなことが起こったのか」「どうして、そのように変わったのか」という出来事や登場人物の気持ちの変化といった因果関係をとらえた読みが必要です。そのためには作品全体の繋がりをきちんととらえておかなければなりません。教材を以下の3つに分け,作品内容の因果関係をとらえます。

①「はじめ」の場面

中心人物と対人物が出会う前の場面・中心人物の状況説明の場面

②「なか」の場面

中心人物と対人物が出会って,さまざまな繋がりを持つ場面

③「おわり」の場面

中心人物がどのように変容したのか,決着がついた場面

~説明文~

説明文についても同じようなことがいえます。「どんな問題・課題」を「何を例にして」「どのような結論を出し」「その内容からどんなことを主張しているのか」を読むことが求められます。文章全体の繋がりをとらえて,その主張を読むことの重要性がここに見られます。

①「はじめ」の部分

序論・課題提示・話題提示・前書きにあたる部分

②「なか」の部分

課題・話題に対して,具体的なさまざまな事例から解決を図る部分

③「おわり」の部分

解決から筆者の主張・要旨の部分

上記のように「どのような視点で」「どこをポイントに」を見極め,教材のポイントをとらえて子ども達に学習支援を行っています。教員時代,国語の授業が一番苦手だった筆者にとって目から鱗の情報ばかりです。文章の読み方をとらえさせることができれば,子ども達も授業で「お客さん」にならず,積極的に参加することが出来ています。

下の画像は白石先生が挙げる「読みの10の観点」です。こちらも大変参考になりますので興味のある方はぜひ調べてみてください。

「おにごっこしよう!」

支援学校小学部のIさんは、公園で遊ぶのが大好き。スケジュールで見通しを持ち、自分の勉強が終わったら、「公園!」と言って砂場遊びの道具や自分の水筒を準備して、友だちや職員と一緒に出掛けていきます。公園では砂場で遊んだり、裸足で砂の感触を楽しんだり。時には公園に来ている地域の子に話しかけて、一緒に遊ぶこともあります。

友だちと遊べることが何かないかなと考え、「おにごっこ」をしてみることにしました。職員に追いかけてもらうと、喜んで走るIさん。ただ、「おに、交代」と伝えると、「おにはイヤ!」と拒否します。「おに」という言葉と、「追いかけて遊ぶ」というイメージが結び付かなかったのかもしれません。

そこで、職員と1対1でシミュレーションしてみることにしました。「○○さん(職員)が、おに」と伝え、Iさんにタッチします。そして、「Iさんがおに。タッチして」とおにの役割を伝えました。するとIさんは、職員にタッチしてきたので、「じゃあ次は先生がおに」と、おにが交代したことを説明しました。そしてタッチするまでの時間(追いかける時間)を少しずつ長くしていき、何度も取り組みました。

そうして今では、職員と順番におにを交代しながら、長時間おにごっこで遊べるようになりました。友だちともおにごっこで遊ぶことに、少しずつチャレンジしています。おにごっこが大好きになったIさん。公園に行ったときに地域の子に「おにごっこしよう!」と声をかけるようになりました。スモールステップで取り組んできたことで、Iさんが友だちと遊べることが、また1つ増えました。

クイズを作って発表しよう

「どうぶつずかんを読もう!: 10/13」で紹介した子どもと,休憩時間にみんなで遊ぶ取り組みについて一緒に考えていました。「〇〇君が今まで集めた動物図鑑でクイズ作って,クイズ大会をしてみたら?」と話すと.「いいよ!やろうやろう!」と言ってくれました。

読み書きが非常に困難な子なのでみんなの前で文章を読む,ということは嫌がるかなと思ったのですが…とても乗り気になってくれました。

今まで集めた動物図鑑カードを持ってきて,個別学習の中でクイズ作りをしました。「2年生もいるから選択式にしたほうがいいかな…」「難しいから〇問正解した人にはボーナスのおやつプレゼントとかしたいな」「ラッコの数とか俺もびっくりしたからみんなも驚くんじゃないかな」…たくさんのアイデアを出してくれました。

動物の名前書いてくれないかな~と思い,問題のテーマとなる動物の名前を書く欄を作ったのですが,「ラッコ」を書いて力尽きたようで「後は先生が書いて…」となったのですが…それでも苦手な文章読みを頑張って何回も練習し,みんなの前で発表してくれました。

下の画像はその子と一緒に作ったクイズの原稿です。文章は文節ごとに空白を作り,該当学年まで習った漢字を使いつつも読み仮名をつけています。単語のまとまりを意識して読む練習にも繋げています。

「ふえおにならいいよ」

走るのが大好きな子どもたちでも、鬼ごっこは苦手という子は少なくありません。すてっぷにも、鬼ごっこはちょっと…、と言う子がいます。話を聞いてみたり様子を見てみたりすると、自分が鬼役になった時に友達を捕まえることができないという不安感や、逃げきれずタッチされて鬼役になってしまって気持ちを切り替えられないしんどさがあるようです。

そこですてっぷで鬼ごっこをするときは、ふえおにをすることにしました。普通の鬼ごっこのようにタッチして鬼が交代する鬼ごっこ(代わり鬼)ではなく、タッチしたら鬼役が増えるというルールです。『鬼に交代する=ネガティブなイメージ』のすてっぷの子たちに、ふえおにでは『鬼役になる=一緒に追いかける役割の仲間になる⇒友達と協力できる』というポジティブな考え方を伝えてみました。

すると、鬼ごっこが苦手だった子どもたちも、ふえおになら元気に最後まで遊べるようになりました。今までは「鬼ごっこがしたい!」という意見に、「僕は絶対嫌!」と強く拒否していた小学生のH君も、「ふえおにならいいよ」と受け入れられるようになりました。そして、みんなで遊ぶ機会も増え、鬼役に慣れていくうちに抵抗感も薄くなり、今では普通の鬼ごっこ(代わり鬼)にもチャレンジできるようになったのです。

遊びをした時間が、子どもにとってネガティブなイメージで終わらないように、まずは「参加できて、一緒に遊べた。」ことを褒めていくことが大切だと考えています。子どもたちが楽しく遊んでいると、大人もついつい時間を長くさせてしまいますが、疲れがたまってきたり、ちょっとしたネガティブな気持ちが積みあがったりすることもあります。ポジティブなイメージで終わらせるためには、子どもの表情や様子を見て、遊びを終わらせるのも大事かなと思います。子どもたちも「もうちょっと続けて遊びたかったな。」と思うくらいがちょうど、ポジティブなイメージで終えられて、次回する時に進んで遊びに参加しやすくなります。H君のような変化が見えて、職員はとても嬉しくなりました。これからも、子どもたちが、「一緒に遊べた。」というポジティブな経験を積み重ねられるように支援をしていきます。

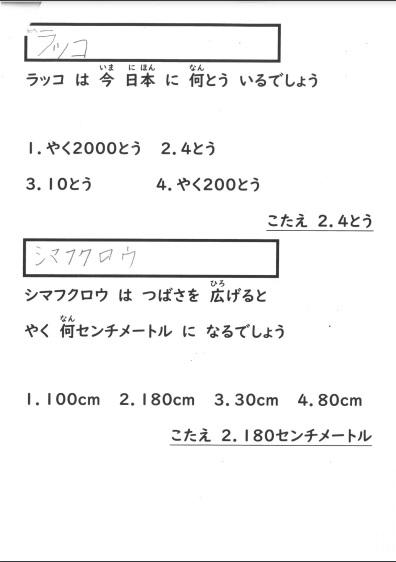

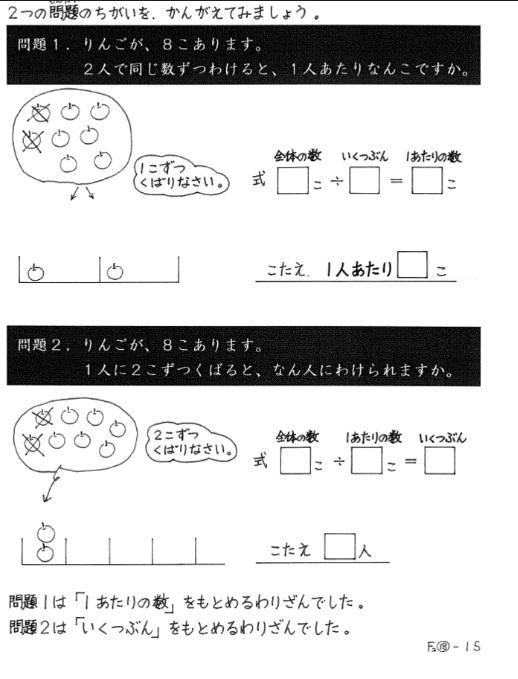

文章問題のポイント

算数の文章問題で悩む子どもは非常に多いです。

文を読んで内容を想像し,頭の中で数の操作をしながら計算式を立てる…という複雑な処理をしています。文字を読むことが苦手な子,計算が苦手な子や書くことが苦手な子にとって一つの事に力を使うことに加えてたくさんの情報を頭の中で整理していかなければなりません。

考えることが難しくなり,授業中「お客さん」状態になってしまうことも少なくありません。授業者としてはそうならないよう配慮しているつもりが後でノートを見てみたら全然考えさせることが出来ていなかった,ということもあります。(筆者もそんな教員でした。反省です…)

じゃんぷでは子どもが学校の授業の中で「お客さん」にならないように学習支援もしています。3年生の「何倍でしょう」という単元はほとんどが文章問題なので「この単元嫌や~」となる子どもが多かったです。

ある子どもは計算式の想像が難しいですが聴覚記憶が良く,「〇〇の時は△△!」とパターンで覚えることが得意な子どもです。こういった子どもには下のような板書をし,文章を一緒に読んで「何倍でしょうがあったから?」「わり算!」「2倍です、と書いているから?」「かけ算!」と文章のパターンを教えました。すると想像がしやすくなったのか「何倍でしょう」の文章問題は解けるようになっています。基本的にテープ図等,視覚的な支援が多いですが子どもの特徴によって支援内容を考えることも大切です。

(板書が撮れておらず教材研究中の汚いメモしか残っていませんでした。ご了承ください。)

子どもが見通しを持ちやすい教材を

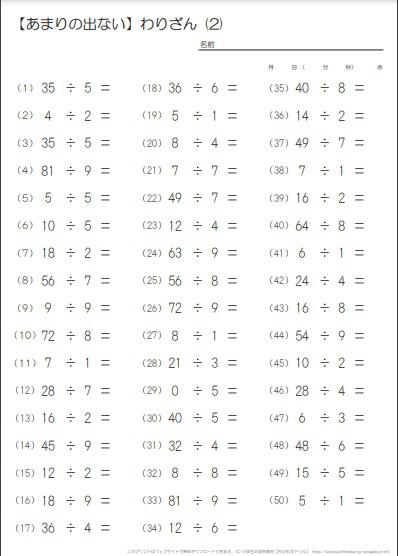

先日ある子どもが下の画像のようなプリントを持ってきました。

よく見るようなプリントです。ただその子どもは学習に対してかなり強い苦手意識があり,また読み書き,計算も相当にしんどい気持ちを持っています。

わり算を一問解くだけでしんどくなってしまう子どもが50問あるプリント(一面で50問なので裏表合わせて100問ですね。)を見たら「終わらせたい!」という気持ちより「しんどい、やりたくない!」という気持ちが勝ってしまうようです。さらに書くことにも困難があるため小さいスペースに計算をして書く,ということがどれだけしんどいことか,想像は容易いです。

しかし「宿題はやらねばならぬ」と思っているようです。なので下のように10問ずつのプリントに分けました。

一枚のプリントに見える情報量を少なくしています。また,「全部一気にやる必要はないから,今日は〇枚進めようね」と本人の負担にならない程度に取り組む枚数を決めて学習に臨んでいます。「これなら出来るわ!」と自分から学習に切り替える姿も見られてきています。数が膨大で終わる見通しが持てなかったのが,「この方法なら出来る」と見通しを持てたようですね。中学3年生の国語「握手(井上ひさし)」に登場するルロイ修道士ではありませんが,「困難は分割せよ」と声をかけたいものです。

「トランポリン大好き!」

先月からすてっぷでトランポリンの取り組みを始めました。支援学校小学部の低学年の子を対象に、室内で直径1mほどのミニトランポリンで取り組んでいます。もともと公園などに出かけ、道中の散歩や公園でのブランコで運動の機会を作ってきましたが、運動の幅を広げようということと、室内でできることを探そうと考え、トランポリンを導入しました。このグループでは、集団での設定遊びとして、ワニワニパニックやボウリングに取り組んでいるところでした。そこで、設定遊びが終わったら、その集団のまま、そのスペースでトランポリンに取り組むようにしました。

今年の夏、すてっぷでは初めての集団遊びとしてワニワニパニックに取り組んだDくんやEさんは、慣れて参加できるまで時間がかかりました。ですが、座って見ているだけでも「参加できたね、えらい!」と褒めるところから始め、毎日積み重ねていくうちに、次第に取り組めるようになっていきました。そしてボウリングに切り替えていったときには、スムーズに着席し、遊びに入れるようになりました。その成果が出たのでしょうか。もともとトランポリンが好きだったこともあったかもしれませんが、DくんやEさんはトランポリン遊びになるとスムーズに着席! 回数を数えて終わりを示すと、順番交代もばっちりです。

そしてジャンプはあまりできないFくんや、車いすで過ごすことの多いGさんも参加するようになり、より大きな集団での遊びになりました。Fくんは自分の番になると職員を呼び、手を持ってもらいながら跳ぶのを楽しんでいます。最近は腕に力を入れながら、後ろから腕を支えてもらうことで、自分で跳ぶことがお気に入りです。Gさんは歩いてトランポリンまで行き、トランポリンの上に座ります。職員が後ろから一緒にトランポリンに乗り、ジャンプ! Gさんも座ったまま跳ねるように跳び、その感覚を楽しんで笑顔に。最近は職員に支えてもらうことで、立って揺れを楽しんでいます。

大好きなトランポリン遊びがすてっぷでもできるようになり、遊びのレパートリーが増えた4人。一緒に遊ぶ人が変わったり、時には4人での集団になったりしても、順番を守って、自分の番が来たらトランポリンに行って遊んで、終わったら次の人に交代するという、簡単なルールをしっかり守れています。日々の積み重ねの成果が出たと実感しました。次は何の遊びにしようかなと、職員みんなで思案中です。

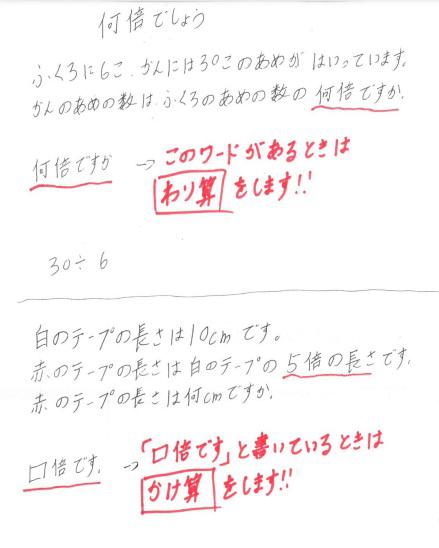

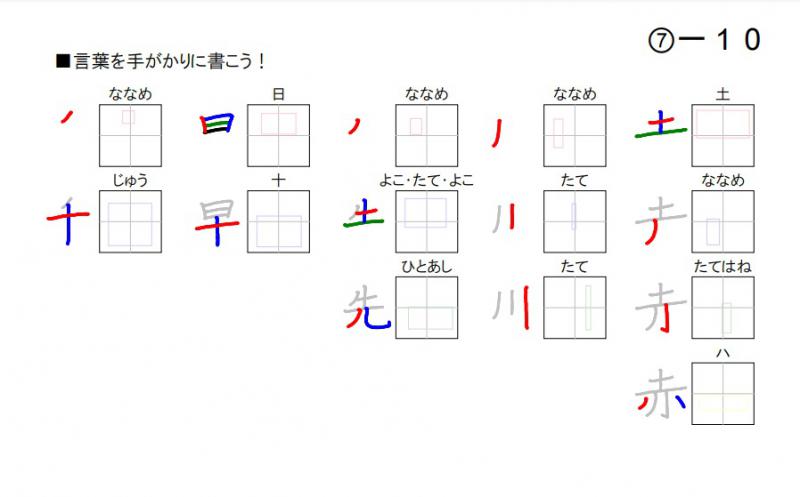

言葉の手がかりを使って漢字を覚えよう!

じゃんぷに通っている子どもの中に,「漢字が中々覚えられない」と感じている子どもがいます。その子のテストを見てみると白紙回答の問題は一つもありませんでした。

へんとつくりが逆になっていたり,形の似た別の漢字を書いていたり等,何となく形は覚えているようです。なので「読めるけれども書けない」といった状態になっているのです。

こういう場合,「言葉の手がかり」を使って順番に漢字の形を覚える方法が合っているかと思われます。下の画像のようなプリントを用意します。プリントに書いている通りに「ななめ、じゅう」「ななめ、よこ、たて、よこ」と聴覚記憶を頼りに漢字を覚えていきます。

これは小池敏英先生,雲井未歓先生が出している「遊び活用型 読み書き支援プログラム(2013 図書文化)」の本に詳しく載っています。興味のある方は是非ご一読ください。

マイナスの得点計算

先日、新しいボードゲームに取り組みました。「ハゲタカのえじき」という昔からある有名なゲームです。名前の響きはおどろおどろしく聞こえますが、内容はシンプルです。得点の書かれたハゲタカカードを巡り、みんな一斉に手札から数字カードを出します。このとき、他の人とはかぶらないように大きな数を出せた人が、ハゲタカカードをゲット! こうして得点を重ねていくゲームです。

このゲームの面白いところは、一度使った数字カードは使えず、伏せて置くことになっていることです。みんな同じ手札からスタートしているので、他の人がどの数字カードを使ったのか覚えておきながら、次はどの数を出すのか考えることがポイントとなります。ただ、それだけではありません。ハゲタカカードの得点には、マイナスがあるのです。そしてマイナスのハゲタカカードの時には、他の人とかぶらずに小さな数を出した人がゲットする(マイナスなので、ゲットしてしまうと表現しています)ルールなので、上で書いたような読み合いがより複雑になります。

ただやること自体は書いた通り、他の人とかぶらないように大きな数を出すということなので、子どもたちもすぐに分かり、どんどんと白熱していきました。このゲームは2人からできるのですが、2人の場合は読み合いがより重要となります。子どもと職員とでしたときも、職員がどの数を出すのか読み切り、見事子どもが勝利! 勝てたことをとても喜んでいました。人数が多いときは、みんなでワイワイという雰囲気で盛り上がります。1ゲームも10分かからないほどなので、2回戦3回戦と続いて行きました。

さて、最後の得点計算。人によってはマイナスカードを持っています。「これってどう計算するの?」と尋ねる子が。「『―2』は2を引くということだよ」と簡単に教えましたが、その子はそれで理解し、プラスの合計から2を引いて得点を計算していました。またマイナスを理解している子は、持っていた『3』と『―3』のカードをペアにして『0』にして、残りの数を計算していました。上の紹介からは省きましたが、ゲーム中にもプラスとマイナスを計算しないといけない場面が出てきます。遊びの中の自然な流れで、プラスマイナスの計算に慣れ親しむという側面もあるゲームです。

宿題の直しも「見える化」を!

じゃんぷに通っている子どもの漢字ドリルや算数ドリルノートを見ると直しの付箋がついていることがたまにあります。その直しが溜まってしまい,一つの学期が終わるころにはドリルやノートが付箋だらけだった…ということも少なくありません。

ただ当人たちは決してサボっている訳ではありません。直しが多くなってしまう子ども達は大抵「見通しを持つことが苦手」であることが多いです。普段の宿題に加え,やる事が一つ増えてしまう上に,それをいつやればよいのかが当人達からしたら曖昧で今一つ「やらなければならない」という実感が持てません。

そこで下の画像のような付箋を貼ってみました。

漢字の直しには「どの漢字の直しがいくつあるのか」算数には「どのような問題がいくつあるのか」と示した付箋を貼りました。そして「10分取り組む時間があるからそれまでに付箋を3つなくしておいで。どこを取り組んでも構いません。」としました。

するとスラスラと取り組み,「先生終わりました。」と報告をしてくれました。

「何を」「どのくらい」「どれだけの量」「どの順番で」「どうやったら終わりか」とワークシステムの形にし,(どの順番は今回はなかったですが…)子どもの視点から「何がどれくらいの量あるのか」を分かるように「見える化」をして学習に取り組みました。

ただ学校で全ての子どもに担任がこれを出来るとは限りません。少人数,個別で指導をしているじゃんぷだから出来たのかなぁ,と思いつつこういったことは学校でどうやったらできるのだろう,と考える日々です。

「(寄せて?)」「いいよ」

すてっぷでは、それぞれの課題に応じてグループ毎に活動することだけではなく、支援学校の子どもたちと小学校の子どもたちが同じ場で過ごすことがあります。

小学生のAくんは、支援学校の子どもと交流することは、なかなかありませんでした。それどころか、支援学校のCくんがそばを通ろうとしたら、近づいてきてほしくないと言わんばかりに、体をそらしてよけようとすることもありました。

そんなAくんに変化が。支援学校の子への対応が少しずつ柔らかくなってきたのです。どうしてかと職員で話していると、同じ小学校からきているBくんの影響ではないかという話が出ました。なんでもBくんが、「Cくんは親友だから」と紹介したそうです。実際に休憩時間でBくんとCくんがそばでいっしょに遊び場面をAくんは見てきました。

先日、AくんとBくんがテレビゲームをしていたときのことです。テレビゲームの音を聞くのが大好きなCくんがそばに寄ってきました。「見せて」や「寄せて」が言えないCくんは、何も言わずにスピーカーのあるテレビの裏に回ります。これまでなら「来ないで!」と言っていたAくん。ですがこの時は、不安そうにしながらも、黙っていました。それを見たBくんが「(Cくんは)何もしないよ」と言いました。するとAくんは「Cくん、そこなら居ても大丈夫やで」とCくんに声をかけたのです。そして「でも裏で楽しいんかな」と心配します。職員が「音を楽しんでいるんだよ」と伝えると、Aくんは「そこで楽しいなら、僕たちはそれでいいよ」と言って、ゲームを続けました。

Cくんにだけでなく、他の支援学校の子への対応も柔らかくなっていったAくん。支援学校の子に「忘れ物だよ」と声をかけて、水筒を渡したこともありました。同じ小学校の先輩の影響を受けたこともありますが、支援学校の子と一緒の場で過ごす中で、その子たちのことを理解し、優しい声掛けができるようになってきたことは、放課後等デイサービスだからこそできたことではないかと思います。職員からの指導ばかりではなく、子ども自身の気づきを大事にして、支援に生かしていきます。

11月6日(日)発達性ディスレクシアの評価と支援

先日,JR長岡京駅近くのバンビオ1番館にて「発達性ディスレクシアの評価と支援」の講演会を行いました。

同法人が後援をしている「京都発達性ディスレクシア学習会」が運営するものです。

本年 1 月に京都発達性ディスレクシア学習会の設立総会を行いました。総会では我が国の読み書き障害研究の第一人者の宇野先生に記念講演をしていただき,今度は評価から具体的支援について実践現場での対応を再度講義をしてもらえるよう宇野先生にお願いをしました。宇野先生からも「京都で皆さんに直接話をしたい」とのことで、今回の講演会の開催となりました。今回は会場とリモートのハイブリッド型とし,会場参加24名リモート参加31名、合計55名の参加でした。

さて,本公演では「指導」と「支援」を以下のように位置づけた上で宇野先生にAVLTと聴覚法についてのお話をして頂きました。

●発達性ディスレクシアにおいては、読み書きをできるようにするのが指導

●読み書きが困難な状態ではあるものの、サポートを受けて読み書きの困難さが不利にならないように配慮する(漢字へのルビ振り、音声化、板書された文字列を無理に写さなくてよい、試験時間の延長、などなど)のが支援

読み書き障害のある子どもが成功体験を積み重ねながらどのように学習支援をしていくか,を教えて頂きました。

参加して頂いた方々にはすてっぷ,じゃんぷの職員以外に乙訓地域の通級指導教室の教員や小,中学校の教員,またその知り合い等々で京都以外の教員の方もリモートで参加していました。

この乙訓地域を中心として発達性ディスレクシアに関心を抱く様々な職種,見解を持つ方々と研究交流の輪が広がればいいなと感じています。

以下参加して頂いた方々の感想の一部です。

〇お話いただきありがとうございました。通級に来ている子の指導で困っていたことに光が見えました。拗音、促音の指導を今日からやってみようと思います。(小学校通級指導教員)

〇この度はありがとうございました。聴覚法実施の方法、それに向けてのアセスメント、実施後の指導の流れ(どこまで到達したら次の段階に進むか)等、具体的に教えていただき、大変勉強になりました。(小学校教員)

〇102モーラの再評価のこと。これは大変だなと思って指導をしていたけれど、練習する前と後で比較しないと効果がわからないって、当たり前だけれど、そこまで気に留めていなかったなと反省。

聴覚法の指導の必須条件と成功体験を積ませることが大切ということ。

最後に話された学会との距離感、言葉を選んでおられましたが、LD学会のシンポジウムで感じていたことだったので、その通りだなと思いました。(小学校通級指導教員)

勝ち負けよりも楽しさ

小学生のZくんは勝ち負けにこだわる傾向があります。家族ですごろくをしていて、負けそうになったらすごろくの紙ごとひっくり返してしまったこともよくあったそうです。半年くらい前にすてっぷで人生ゲームをしたときも、Zくんは運悪く大きい目が全然出ずに、「もうやめる!もうやりたくない。」と大きな声で言い放ったことがありました。職員から人生ゲームはお金を増やすゲームで、着いた順で決まらずに一発逆転があることを、開始前にもそのときにも説明を受け、友達からも「まぁまぁ。Zくん、まだ始まったばかりだよ。」と慰められて何とか続けていましたが、お金が減るマスに止まってしまい、「もうやりたくない。もうやらない。」と言って廊下に飛び出そうとしました。

そこで職員は「やめていいよ」とZくんに伝えました。最後まで続けなければならない、でも負けるのは嫌だという思いに挟まれ、爆発寸前だったZくんは「本当に?」と職員に尋ねました。職員は「いいよ。でも最後までいっしょにいようね」と、最後まで観戦してその場を共有することを提案すると、Zくんは「わかった」と、終わるまでその場にいることができました。それまでは、最後まで続けるか、投げ出すかの2極しかなかったZくんですが、「やめると伝えて、最後までいっしょにいる」という中間ができました。以降もボードゲームや公園遊びなどで、勝ち負けがある遊びを友だちとする中で、負けが見えてくると「やめる」と職員に伝えるZくん。でも最後までその場にいて、場の共有を続けられることが増えてきました。

するとZくんに変化が。それまでは「負けるかも」となかなかチャレンジできなかった新しい遊びやゲームに、どんどん挑戦できるようになったのです。そして自分の好きなゲームを見つける中で、だんだんと楽しさを感じるようになっていきました。Zくんの最近のお気に入りは「カタン」というゲーム。有名なボードゲームで、サイコロ運もある中で、戦略や相手との交渉といった、大人でも難しく感じる要素のあるゲームですが、Zくんは何回かする(まず、この時点で素晴らしい!)中で、楽しさにはまっていったようです。さらに先日、職員が「Zくん、今から家帰って何するの?」と尋ねると、Zくんは、「家で人生ゲームする。家に2つあるんだけど、昨日、新しくもらった方が楽しいんだよ」と言いました。あれだけ嫌がっていた人生ゲームを! お母さんからは、「以前、家族で人生ゲームをしたときは、イライラしてぐちゃぐちゃにしてけんかになってしまった。でも、本人から『やりたいけどイライラしてきてたらぐちゃぐちゃにしてしまうから』と言うようになり、私からも(すてっぷとおなじように)気持ちを受け止め、『いいよ』と言うと、楽しんで見るようになりました」とは聞いていたものの、いつのまにか、Zくんは人生ゲームも遊べるようになっていたようです。

半年前、すてっぷで遊んだ人生ゲームで爆発しかけたものの、それをきっかけに職員に「やめる」と伝えたら、受け止めてもらえたという経験ができたZくん。以降もその経験を積みながら、新しい遊びやボードゲームで友達と楽しく遊べた経験を増やせたことで、職員の知らない間に爆発のきっかけだった人生ゲームでも遊べるようになっていました。子どもの成長は、早いなぁとしみじみ感じた嬉しい出来事でした。

T先生とY先生のお茶の間話~国語編~

筆者とY先生で教材研究をする中で「授業のユニバーサルデザイン」について話し合っています。

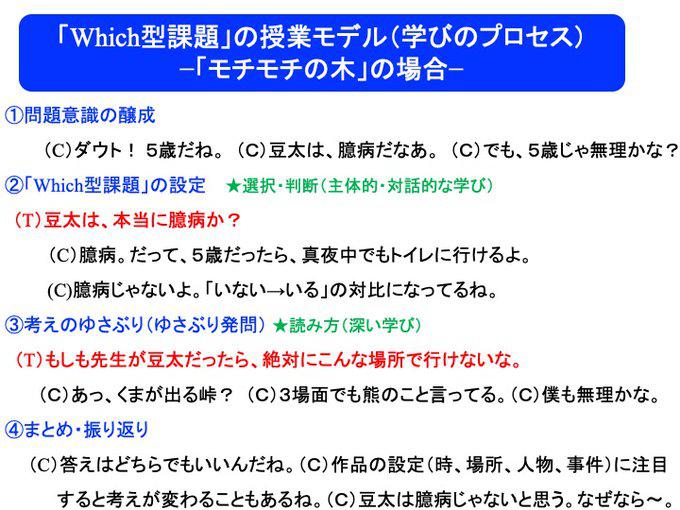

「じゃんぷに通う子ども達に対して限られた時間の中でどのようにしたら学習の要点を掴ませることが出来るのか。」ということを話している中でこれから3年生の子ども達が学習するであろう「モチモチの木」を中心に教材研究をしています。

国語の教材を読む時,物語文であれば「中心人物」説明文であればそれぞれの段落ごとの「中心文」を子ども達に考えさせます。

文字を読み,その内容を想像することが苦手な子ども達にとって,学校の一斉授業では内容が今一つ理解できていないまま授業が進むことがあります。じゃんぷではそうならないよう,上に示したような「要点」を子ども達に示し,それが理解できた状態で学校の学習に臨めるように支援をしています。

ただ学年が上になるにつれて学習内容はどんどん抽象化されていき,複雑になっていきます。「モチモチの木」でいえば中心人物の「豆太」は臆病な子どもで,ある一つの場面で勇気ある行動をしますが,最後は「豆太」の臆病な行動の一文で締めくくられています。

この単元では

(1)言葉を手掛かりに、場面の様子や豆太の心の変容を想像豊かに読み取ることができる。

(2)叙述に基づいたり自分の経験と照らし合わせたりしながら感想を述べることができる。

簡単に言うと「豆太の気持ちの変化を想像する」「豆太の性格は?」といったことを考え,子ども同士で考えを伝え合ったりします。「豆太は臆病なままなのか?」という問いで授業をすることも多い本単元です。これについては桂 聖先生の「Whici型課題」の授業モデルがとても面白そうだったので,一番下の画像でそれだけ紹介しておきます。

じゃんぷでは「豆太のしたかったこと」「豆太がしたこと」を子ども達に示し,授業に臨ませよう,ということになりました。

Y先生と話している中で子ども達が授業の中で所謂「お客さん」にならないよう支援をしたいね,と話をしていますが中々結論が出ません。「授業のユニバーサルデザイン」等,私たちも学ぶべきことがまだまだあると感じる日々です。

「宿題ちょうだい」

小学生のXくんは、夏休みまでは宿題や勉強をすることにかなり強い抵抗がありました。「宿題するのはわかっているけどしたくないないなぁ。」と言っていて、学校以外の場所ではなかなか取り組めません。宿題をしてから下校するという形で、家庭学習に代えているようでした。ですが夏休み中は、Xくんは学校以外の場所で勉強に取り組んでいくしかありません。

そこですてっぷでも学習の基盤が作れるように、Xくんを含めた小学生の子どもたちには、この夏休みに学習をする時間を作ることにしました。すてっぷに到着したら、宿題か学習プリントに取り組むことにしたのです。用意したプリントは間違い探し、迷路、そしてロジ算(Dekanga × ちびむすドリル コラボ企画教材https://happylilac.net/dkg2017-019.html)の3種です。ロジ算は3×3などの正方形のマス目に、縦横それぞれ1列ずつの合計が外枠にある数と一致するように、マス目の数を埋めていくいうものです。

Xくんは「ロジ算」が気にいったようでした。Xくんは、「なんでここの答えの数字があわないんだぁー。」と怒り出すこともありましたが、解けた時は、「あーすっきりした。」と嬉しそうでした。そして夏休みが終わり、新学期。Xくんはすてっぷに来ると、「先生、宿題ちょうだい。」と言うようになりました。職員が「ロジ算にする?」と聞くと、Xくんは「うん。」と即座に頷きます。日によっては「うーん」と頭を悩ませながら帰ってくるXくんですが、このロジ算には前向きに取り組むことができています。

すてっぷは宿題をするための場所ではありませんが、子ども達自身の生活の中のメリハリや自立した活動の一部として、「自分で学習できる力」は大切だと考えています。夏休みを機会に友だちと一緒にプリント学習に取り組み、問題を解けてすっきりした!という良い経験を積んだXくん。この夏の経験を経て芽生えてきた「自分で学習に向かえる力」を、今後も育んでいきます。

文章になると…

じゃんぷに来ている3年生の子どもが「今日の宿題は苦手な問題だから個別の時間に教えてください。」とお願いをしてきました。

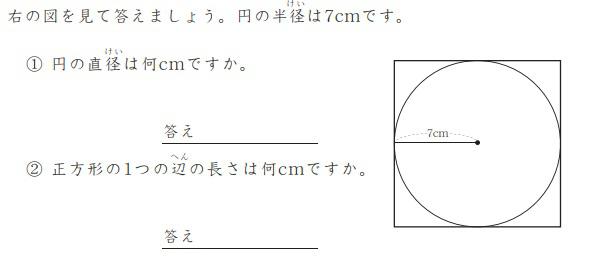

下の画像のような「円と球」のプリントでした。

「どの問題が不安なの?」と聞くと,最後の2問を指さして「これがわからへんねん。」と教えてくれました。

・半径2cmの円があります。この円の直径は何cmですか?

・直径12cmの円があります。この円の半径は何cmですか?

上記のような文章だけで書かれた問題でした。図がある問題だとすらすらと問題を解いていましたが,文字だけで書かれるとどのような意図の問題なのか途端にわからなくなるようです。

半径を赤のマーカーで,直径を青のマーカーで示し,「この問題は半径を聞いています。」「この問題は直径を聞いています。」と図に示すと問題を答えることが出来ました。しかしこれでわかったのは「半径」「直径」の言葉の意味がまだ落ちていない,ということでした。

文章だけで書かれた問題を答えるためには言葉の意味を理解していなければなりません。今回は色分けと図を示して問題を答えることが出来ました。少しずつ抽象化していき,言葉の意味が理解できるよう支援をする必要がある,と感じました。図を見ると問題を答えることが出来るので,「半径は?直径は?」とクイズ形式にして次週取り組もうと考えています。

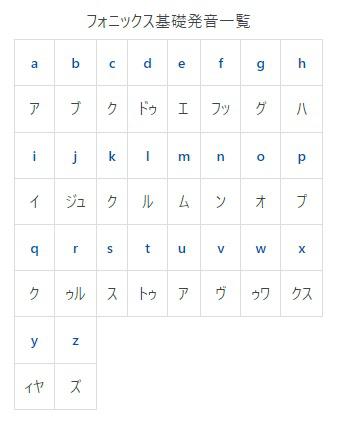

英単語は音の足し算!

以前英語学習の支援の一環として「フォニックス読み」というものを紹介しました。(フォニックス読み : 06/27)

じゃんぷに通っている子どもの中にもフォニックス読みに取り組んでいる子どもが何人か取り組んでいる子がいます。先日その内の一人が「英語の読み方のパターンが何となくわかってきた!」と教えてくれました。

効果があったなぁ,と筆者は感じています。他にも英語は読めるようになりたいが苦手意識が強い子にも勧めてみようと思っています。

これを始める時には子ども達に「英語は音の足し算やで!」と伝えています。下記の画像のようにフォニックスの基礎発音を一つ教え,それに言葉は足した者を一緒に読んでいきます。

[c](ク)+[at](アト)=[cat](クャット) [b](ブ)+[at](アト)=[bat](ブァット)と,読み方のパターンを示し,それをたし算していく。すると子どもは段々とパターンを覚え,読むことが出来るようになっていきます。下記の動画でより詳しく紹介がされています。興味のある方はぜひご覧ください。

コンパス

小学3年生の算数「円と球」の単元で初めて使う道具で「コンパス」があります。

コンパスを使う導入として下のような図を描き,楽しみにながらコンパスの操作に慣れる,という活動をします。

しかしコンパスの操作は意外と難しく,6年生の子どもでもうまく扱えないこともあります。手先がうまく扱えない子どもは特に最初につまづくことも多いかと思います。

まずコンパスを持つ前に指でコンパスを回す練習を空中でしたり(漢字の空書きのようなイメージですね)少し硬い紙(画用紙等)の方が書きやすいのでそれで練習をしたりと,様々な工夫が出来ます。

ただそれでも難しい場合もあります。そういう時は「操作しやすいコンパス」を使います。下記の画像のコンパスは持ち手の部分がくるくる回る仕様になっています。極端な話,手がグーになっていても円を書くことが出来ます。

「円と球」の単元で大事なことは「コンパスをどれだけ上手に扱えるか」ではありません。「円,球について知ること。また,それらの中心,半径,直径について知ること。」「二等辺三角形や正三角形を定規とコンパスを用いて作図する活動」です。子どもたちそれぞれに合った方法,道具を使ってこれらのことが学習出来るよう支援を心掛けています。

しんどいの伝え方

先日、支援学校高等部のWくんのおやつを食べる手が止まりました。見るからに元気がなくなっている表情のWくん。職員が「大丈夫?」と声をかけると、Wくんは「しんどい・・・。」と小さな声で答えました。職員が「どうしんどいの?何かあった?」と聞いても、Wくんは「うーん・・・。」と言葉にできないようです。まわりがうるさいのかな?と考えた職員が「別室で休憩しようか?」と提案すると、Wくんは「うるさいわけではないし、嫌なきもちでもない。」と始めは答えましたが、「先生も一緒に行く?」と職員に尋ねました。職員が「行くよ」と答えると、Wくんは「じゃあ行く」と別室に移動しました。

別室に行き、座って休憩を始めたとき、Wくんは「紙をください」と職員に伝えました。職員が紙を渡すと、紙に言葉を書きだしたWくん。書き終わると職員に渡してきました。そこには「うるさいわけではない。気持ちがしんどいわけでもない。しゃべるのがしんどいほど体がしんどいことをわかってほしい。」と書かれていました。読んだ職員が「うるさいわけじゃないんだね。体がしんどいんだね」とWくんの気持ちを受け止めると、Wくんは頷きました。そして職員が差し出したお茶を飲んで、リラックスして過ごしました。帰る前に、「気持ちをわかってくれてありがとう」と職員に伝えてから、送迎車に乗って帰りました。

送迎車の中でも「さっきよりはしんどくなくなってきた。」と職員に伝えたWくん。「声を出して話をするのが面倒なくらい、さっきは体がしんどかった。」と、紙に書いて伝えたことを、今度は言葉でも職員に伝えられました。そして、Wくんがふと、「今日、学校でもしんどい時間があったけど伝えられなかった。声を出すのがしんどい時は紙に書いて伝えるといいんかなぁ。学校でも使えるかなぁ。」と言いました。職員は、「そうだね。話をするのがしんどい時はその手もいいかもしれないね。」と伝えると、少しほっとしたようでした。

Wくんが「紙に書いてみたらよかったのでは。」と自分自身で使える伝え方(気持ちの表出方法)に気付くことができたことに、職員はWくんの成長を凄く感じました。アンガーマネジメントでも言える事ですが、子どもたちが興奮しているときや困ったときなど何かを伝えたいときに、自分自身で気持ちの表出方法を身に着けているのはとても重要なことだと思います。Wくんが自身で気づけたことに習い、年下の子どもたちも身に付けられるように支援していきたいと思います。

合理的配慮

読み書きの合理的配慮について調べていた時興味深い資料があったので紹介をします。

【読み書きに苦戦する子どもたちのために~ディスレクシアと合理的配慮~】

上記のリンクではディスレクシアの当事者の話や,教室で出来る様々な合理的配慮について紹介をしています。興味のある方はぜひ読んでみてください。

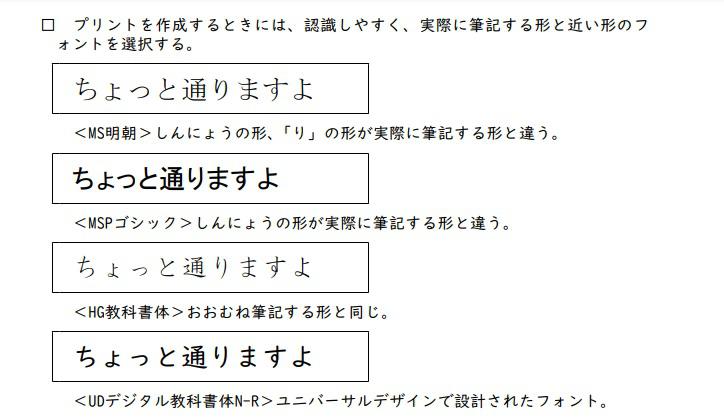

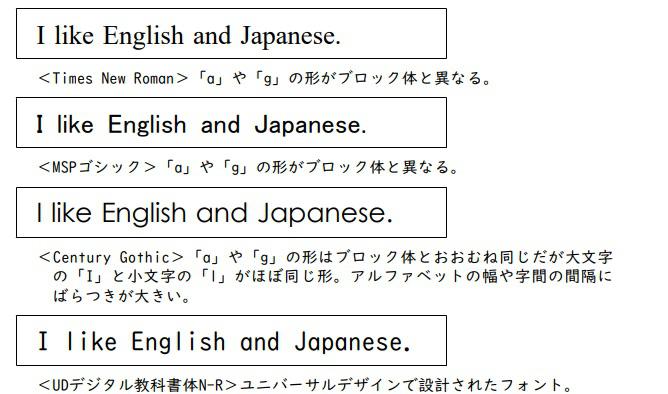

さて,筆者が特に気になったのは視覚認知の困難の項目とそれに関わる合理的配慮です。視覚認知が困難な子どもは文字が歪んで見えたり揺れて見えたりすることがあります。そういった子どもへの合理的配慮として,文字のフォントについてのことが書いてありました。

「 プリントを作成するときには、認識しやすく、実際に筆記する形と近い形のフォントを選択する。」とあります。筆者が教員時代,学級通信や夏休みの宿題等,プリントを作成する時に「可愛いフォントの方がいいだろう!」という単純な思考でプリントを作っていました。その時に学年主任の先生から「(筆者)先生のクラスの〇〇さんは視覚認知に困難があるんだから教科書体の方がいいんじゃない…?」と教えてもらったことを思い出しました。

わかっているようでわかっていなかった,と感じた瞬間でした。下記の画像のようにユニバーサルデザインの書体もあります。細かなことに気をつけながら学習支援をしなければならない,と感じた時のことを改めて思い出しました。

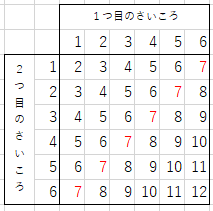

「7が一番出やすいんだ!」

学問に興味を持つきっかけは、どんなところに転がっているかわかりません。さかなクンが海の生き物に興味を持ったのは、友だちがノートに書いてきた、タコの落書きだそうです。筆者も数学が好きですが、好きになった理由の一つは、小学校の算数ルーム(算数の少人数授業用の教室)に貼ってあった「サイコロを2個転がして、出目を足したときに一番出やすい数はなんだろう?」というポスターでした。おもしろかったのは、ポスターに答えが書いてあるのでなく、考えてみようという出題形式だったことと、回答するときは文章ではなく、実際にサイコロを転がして試して結果で答えてもよいと書かれていたことです。さいころを何回転がしたらいいんだろうと疑問に思った筆者は算数教室の先生に聞きに行きました。すると先生は「1000回くらいかな」と答えました。100回くらいは試して記録したのですが、明確な違いが出ず、そのときはあきらめてしまいました。中学校で改めて確率の学習があって答えが分かってからも、ずっと記憶に残っています。

さいころ2個の出目を足すということは、さいころを使った遊びでけっこう採用されています。ルールの凝ったすごろくで見ることもありますし、家族で遊べるテレビゲームで有名な「桃太郎電鉄」シリーズの急行カードなどもそうです。すてっぷにあるボードゲームでも、「カタン」は毎回出目を足しますし、「ハンデをあげる」(2022/6/17)で紹介した「街コロ」でも必要な時があります。「街コロ」でおもしろいのは、はじめはサイコロ1つを振ることから始まることです。途中で「駅」という物件を買うと、次の番からサイコロ2つを振ることが「できる」ようになります。つまり、自分や他の人の状況を見て、サイコロ1つの出目と、サイコロ2つの出目を足した数の確率をそれぞれ考えて、どちらにするかを決めることになるのです。

先日、「街コロ」に取り組んだ中学生のVくんも、「サイコロ2つだと、何が出やすいんだろう」と職員に尋ねてきました。職員はホワイトボードに1~6を縦、横にそれぞれ書いてマトリックスにして、足した数を書いて教えました。「7が一番出やすいんだ!」と見てわかったVくん。その後も「3は出にくいなぁ。9と10はそれぞれは出づらいけど、合わせたら出やすいな(9と10どちらかが出たらよい物件があり、確率は36分の7になるということです)」と考えながら取り組みました。

事業所でボードゲームに取り組むときは、様々な狙いを持って設定しています。勉強に結び付く、または勉強の成果を発揮するということばかりではありませんが、楽しく遊ぶ中で無理なく勉強の要素を使うということは、前向きにとらえ、興味を持てるようになる一つのきっかけになるかもしれません。ボードゲームに限らず、取り組みの1つ1つが、子どもたちの興味を引き出せるように、工夫して設定していきます。

どうぶつずかんを読もう!

宿題への苦手意識が強いA君がここ最近積極的に宿題に取り組んでいます。

A君は読み書きが苦手で,文字を読む,書くことにエネルギーを使ってしまい,その後の「思考する」ことがとてもしんどい様子でした。宿題の取り組む量を減らしたりするもののこれまで積み重なった苦手意識は中々拭えるものではありませんでした。

A君は動物にとても興味があり,家で図鑑などを読んでいるようです。わからない漢字は教えてもらいながら夢中になって読み,大人でも知らないような知識をたくさん持っています。

そこで宿題の取り組みにトークンシステムを用い,「スタンプが5つ溜まったらどうぶつシールと簡単な図鑑をもらえる」ということにしました。

それで目を輝かせ,今A君は積極的に宿題に取り組んでいます。

トークンのどうぶつ図鑑は筆者が作った稚拙な物ですが,とても喜んでくれています。ご褒美を渡したとき,書いてある文章を読ませるようにしています。おおよそ3年生までの簡単な漢字を用いていますが真剣に読み,「そうやったんや~!」と感想を言っています。

こういったことから少しずつ漢字の読みに興味を持ってくれないかな…と思っています。やはり学習の引き出しは興味から,と改めて感じた瞬間でした。

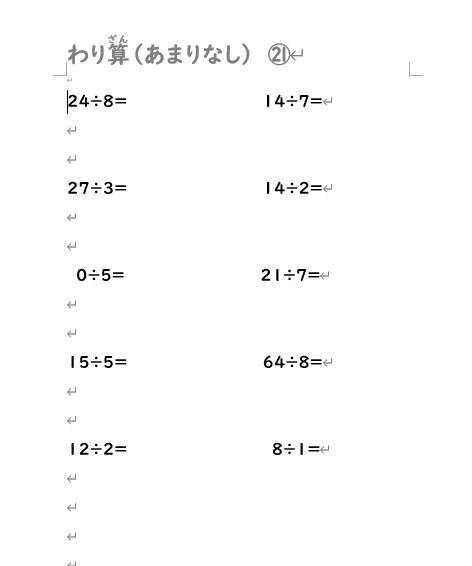

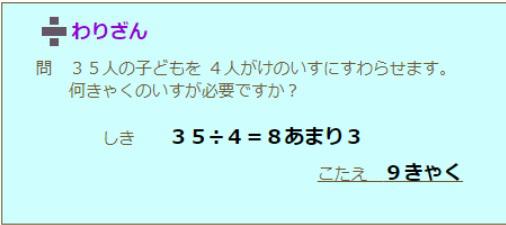

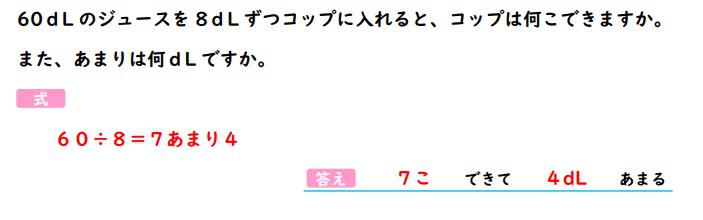

あまりのあるわり算

先日じゃんぷに通っている小3の子どもの宿題で以下のような問題が出ていました。

その子は最初答えを「8きゃく」と答えていました。「あまりのあるわり算」の単元では文章問題の答え方が2パターンあります。最初は下の画像のように「〇個できて△あまる」といった答え方と初め紹介したような「〇個必要」といったものです。

文章を読むことが苦手な子どもにとって文章の意味の違いを理解し,答え方を変えることはすぐに出来るものではありません。その時は問題を2つのパターンに分けました。

1.「〇個できて△あまる」と答える問題だよ!

2.「答えに+1する」問題だよ!

このように子どもがわかりやすいように整理し,宿題に取り組みました。本来は「いくつ必要なのか」を読み取り,問題の意味を違うことを考えさせることが目的なのですが,読み書き障害のある子どもにとってはそこでつまづいてしまい,苦手感を持つきっかけになってしまうかもしれません。まず本人がわかりやすいように問題を取り組めるよう支援し,その後ゆっくり問題の意図を理解できるように今回は支援をしました。

「きょうはフリスビー!」

先日、支援学校高等部のUくんといっしょに公園に行ってきました。Uくんは運動自体できますが、スポーツ競技に興味があるわけではありません。職員が誘うとサッカーやキャッチボールなどしますが、あまり長い時間は遊べません。ブランコといった遊具は好きで、自発的に遊ぶ姿がよく見られます。ただその日に行った公園は、遊具がない人工芝の公園でした。職員は自発的に選んでほしいと思い、Uくんが選びやすいように、バレーボール、野球ボール(グローブ)、フリスビーを並べました。すると、Uくんはおもむろにフリスビーを手に取りました。

Uくんは、フリスビーをひょいと投げました。そして、芝に落ちたフリスビーを拾って、職員がいない方向へ歩いて行きました。職員が(Uくん、フリスビーを選んだのかな? それとも、1回投げただけで、別のところに行こうとしてるのかな・・・?)と様子を見ていました。するとUくんは足を止めて、職員の方に体を向けました。それは以前、Uくんと職員がフリスビーで遊んだ時と同じくらいの距離でした。そしてUくんは、職員に向かってフリスビーを投げたのです。その後、Uくんと職員でフリスビーを投げ合って遊びました。

フリスビーを遊んでいる途中に、職員はUくんが他のボールでも遊ぶかもしれないと思い、Uくんが手に取らなかったバレーボールや野球ボールを「いくよー」と声をかけて投げてみました。Uくんはそれぞれのボールは拾いに行きましたが、職員に投げ返すことはなく、それぞれのボールを最初に置いてあった位置に置いて戻しました。それを見て職員は「フリスビーをしっかり選択できていたんだ!」と感心しました。職員が「フリスビーしよっか」と声をかけてフリスビーを投げると、Uくんはキャッチしてから投げ返して、そのままフリスビーを続けて遊びました。

自発的に選ぶということは、「楽しむ」ということに大きく関わっているように思います。子どものおやつも、大人が選んだものばかり与えられるよりも、自分でおやつ売り場に行き、どれがいいか選んで、レジに買いに行くという活動の方が、食べるときにより楽しみが大きくなるではないでしょうか。「自分で選ぶことができる」ということが、Uくんにとっても遊びや運動をより楽しくするとともに、選択肢を広げることで活動の幅を広げていけると思います。これからもUくんがいろんな活動の中で、選択できる機会を増やしていけるように支援していきます。

「きんようび、ホットケーキ♪」

支援学校小学部のWさんは休憩中のタブレットが大好き。お気に入りのピンク色のカバーがついたタブレットがほしいと、「ピンクのタブレットください!」と職員に伝えます。ただ友だちが使用中で、職員が「まってね」というと、「ピンクタブレット~!」と大声で叫んでしまうことがたびたび見られました。大声を出したら要求が叶った経験があったのかもしれません。

そこで、こつこつトレーニング(2022/10/4)で紹介したVくんと同じように、「まって」トレーニングをすることにしました。最初の数秒から少しずつ長くして、職員と交渉して待っていたら約束を守ってもらったという経験を積んでいきました。30秒待つ練習の頃から「まって」カードといっしょにタイマーを渡すようにすると、Wさんには分かりやすかったようです。そこから時間を長くしていっても、じっとタイマーを見て待つことができるようになってきました。また同時に、ほしいタブレットを友だちが使っていたら、友だちに「ください」と要求を伝えに行くトレーニングを進めました。友だちとの交渉には職員が支援に入り、「〇時になったら交代ね」とホワイトボードに書いて示します。そしてWさんにタイマーを渡して、時間になったら交代して友だちからタブレットを受け取れた経験を積み上げていきました。

これらのトレーニングを、要求が出るたびにこつこつと2年以上続けてきました。すると先日、驚きの成果が! Wさんが公園から帰ってくると、友だちがホットケーキを作っていました。Wさんはそれを見て、「ホットケーキください」と職員に伝えます。しかし材料はその友だちの分しかありません。職員が間に入り、友だちに「1切れください」と伝えてみました。うなずかない友だちを見て、職員が「また今度ね」とWさんに伝えると、Wさんは「きんようび、つくる!」と言いました。次の利用日が金曜日と分かって言ったのです。日をまたぐ交渉ができたのはすてっぷでは初めて。それも自分から! 「きんようび、ホットケーキつくろうね。たのしみ♪」と言って帰っていきました。

金曜日、事業所に着くなり「ホットケーキつくり、たのしみ♪」と職員に伝えてきたWさん。一緒にホットケーキを作り、職員が勧めたシロップを断り(!)、プレーンのホットケーキを満足げな表情で食べて、お片付けまで完璧に終えました。「あー、おいしかった、ごちそうさま~♪」

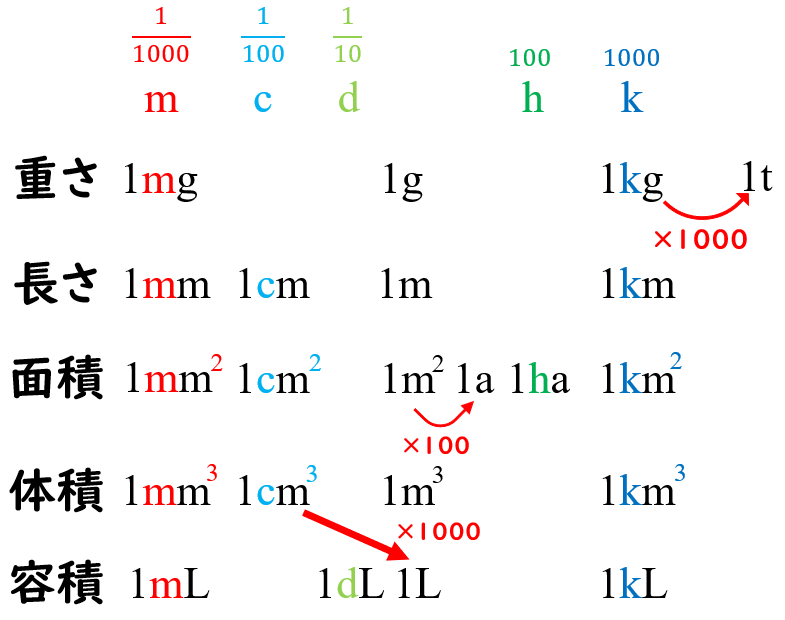

長さ・重さ・かさ

久しぶりのじゃんぷ日記です。

今,小学3年生の算数は「重さ」の単元です。一人の子どもが「先生,この問題の意味がわからへん。」と質問して来ました。

その子は計算問題(2kg500g+1kg700g=等の重さを計算する問題)をスラスラと解いており,この単元は何も問題がないかな,と思っていました。

質問してきた問題が「トンネルの長さ 2□(□に適切な単位を書く)」といった問題でした。「ん?トンネルの『長さ』を聞いてる問題でしょ?長さの単位って何だっけ?」と尋ねると「グラム?キログラム?あれ…?」と戸惑った様子でした。

つまり1000g=1kgや,1200m=1km200mといったことはわかっていても,そもそもの距離や重さの感覚が実感としてわかっていなかったようです。

数字はわかっていてもその意味がわかっておらず,例えば家からじゃんぷの距離は大体「km」で表せるといったことは「?」な様子でした。

まず,「長さ・重さ・かさ」の単位を整理し,それぞれの距離感や重さ,かさの感覚を教えました。「そういうこと?」と理解した様子でしたがまだ定着出来ていないとは思うのでスモールステップで定着を図っていこうと思います。