今日の活動

2桁×2桁で「こんらん」してしまう!どうしよう!

先日,じゃんぷに通う中1のA君に2桁× 2桁のかけ算の宿題が出ていました。

小学生の時から学習に対する自己イメージが悪く,特に算数への嫌悪感が強いA君は「なんで俺にこんな宿題出すねん!こんらんするわ!」と言いながらも「教えて~」とお願いしてきます。

A君はその日宿題を終わらせることは出来ましたが,ふと他の子どもでも「2桁×2桁」が難しいと感じている子どもが多数いるなと感じ,原因を考えてみました。

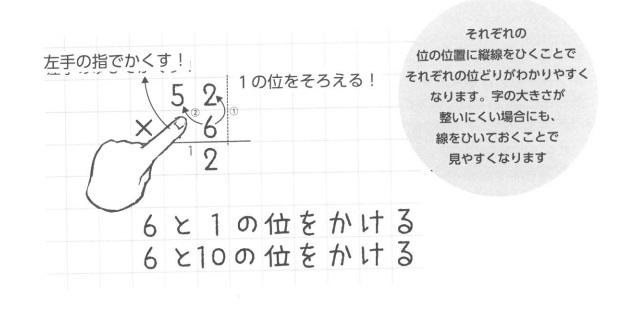

まず,扱う数字の桁が増えるほど,位取りの誤りが起こりやすくなります。

並びあった2つの位は右の位に対して左は10倍を表しますが,数量のイメージが苦手な場合,それぞれの位にある数字の関係が'理解しにくく,計算ミスに気がつきにくくなります。

目で見て形や位置をつかむことが難しい場合,筆算を書き写すときに位置を誤ることもあります。

また,「和•差•積•商」等,計算の結果を漢字で表すことも増えてきます。

新しい言葉を覚えることが'苦手なために,教科書の内容がわからなくなることもあります。

計算の手順が身につきにくい場合,自分に合った手順表を作ってみることが有効です。頭の中だけで手順を考えながら計算するのは負荷がかかるので,頭の中で行っている作業手順を目で見えるようにしておくわけです。

手順表は文字で示したほうがいい子どももいれば,矢印などの一目でわかる方法で示したほうがいい子どももいます。

10個のりんごはイメージできても,1000個のりんごを鮮明にイメージすることは難しいでしょう。大きな数になればなるほど,具体的にイメージすることは難しくなります。

このようなときは,自分の生活の中にあるものを使ってイメージを助けていく方法が'あります。36ページでお話ししたように身近なものはお金です。1 円が1 0 枚で1 0 円。1 0 円が1 0 枚で1 0 0 円。1 0 0 円が1 0 枚で1 0 0 0 円。1 0 00円が 10枚で10000円です。隣り合った位の関係が'わかりにくいときには,お金に変換して考えてみるとわかる場合があります。また,ブロックなどを使っていく手もあります。ブロックが積み重なっていくと, 重さも増えますので,感覚を通して増加のイメージが掴めます。

上記に示した方法も,子どもの長所によって効果があるものとそうでもないものがあります。しかし,一度試してみても良いかもしれません。

「ハンデをあげる」

いよいよ梅雨入りが発表されましたね。今日は幸いにも晴天で、今の間にとみんな公園遊びに行きました。これからは雨が降る日も増えてくるので、今日みたいにはなかなかお出かけできないことでしょう。

先日、雨が降っていた日に室内で児童と職員でボードゲームをしました。その時にしたボードゲームは「街コロ」というものです。サイコロとカードを使って自分の街を発展させていくゲームです。どう発展させるかというと、「パン屋」、「コンビニ」、「テレビ局」などの施設を貯めたお金で買っていき、施設カードを増やしていきます。サイコロを振って出た目と自分の施設カードに表記されている目が揃うとお金をより多く手に入れることができるという仕組みです。

この日の街コロに参加した児童はG君とJ君。ゲーム自体はG君は何回かしたことがあり、J君は前回初めて遊び、今回が二回目でした。J君は前回遊んだ街コロが楽しかったのか、「何のボードゲームして遊ぶ?」と話し合いになった時に即座に「街コロ!」と言ったのでした。その時担当していた職員は、初めて街コロをすることもあり、活動のねらいに「児童がゲームの説明を職員にしてみる。」ということを含めていました。ゲーム開始前に、児童が職員に説明をしてみる時間を取ったのですが、すると意外や意外!

「先生、初めてするし○○の施設カードを買える値段を安くするわ!」

と言ってきたのでした。これには職員もびっくりでした。

実は前回、初めてのJ君は、別の職員の提案でハンデをもらっていたのです。ゲームのハンデ(2022/5/31)のときに、テレビゲーム内でのハンデを受け入れたJ君。ボードゲームで友だちとするときにもハンデを入れられたら…、と思い、このとき試していたのですが、まさか初心者の職員を思いやり、ハンデを提案してくれるとは…。嬉しい限りです。せっかくなので快くハンデを頂くことにしました。

ゲームを始めるとビギナーズラックなのか職員が強運で出したいサイコロの目を連発し、一番貯金を増やし街を発展させていきました。そのゲーム展開に「ハンデ関係ないやん!」とつっこみ、児童も職員も笑ってしまいました。楽しいだけならず思いやりの気持ちも受け取ることができて心地よく遊べた時間になりました。

同時処理と継次処理

先日のブログで同時処理と継次処理について書きましたが,どのようなものか私たちの生活に沿って解説してみます。

最近はGPSを使ったナビゲーションサービスが普及しています。

さて、このようなナビゲーションシステ厶ですが…

①地図が表示され、目的地までの道順を矢印で示すタイプ

②「次の角を左へ曲がってください」というように順路を徐々に示していくタイプ

みなさんはどちらが使いやすいですか?現在地と目的地の位置関係を把握しやすいから地図タイプがいいという人もいれば、順番に目印と道がわかるから順路タイプがいいという人もいると思います。

もう1つ例を挙げてみます。みなさんは家具の組み立ては得意ですか?

①完成図の写真を見ただけでサクサクと組み立てる人

②組み立て手順を読んで一手順ずつ組み立てていくほうがわかりやすい人

どちらのタイプもいるでしょうが,同時処理と継次処理というのはこれらと似ています。

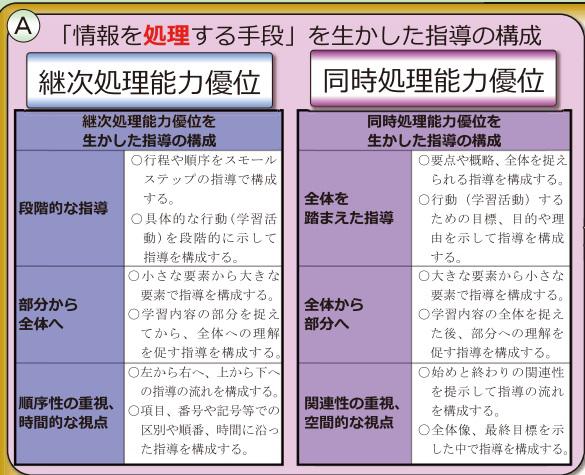

簡単にいうと,「全体から細部に理解を進めるか,細部から全体へと理解を進めるか」の違いです。全体から細部の順に理解を進めることを同時処理といい,細部から全体へ理解を進めるのが継次処理といいます。私たちはこの2つの理解の順序(認知処理)で様々な事を処理しています。

この2つをバランスよく使える人もいれば,どちらかに偏っていることもあります。先ほどの例でいえば,マップを使うのは同時処理に近い理解です。順路は継次処理に近いです。写真を見て家具が組み立てられる人は同時処理が得意で,手順書の通りに組み立てたい人は継次処理が得意かもしれません。

このような得意な理解のスタイルは学習にも大きく影響します。2つに大きな偏りがある場合は得意なことと苦手なことの差も出やすくなります。同時処理が得意な場合は,ざっと見て情報を取り入れることができます。しかし,指示を聞いてそれに沿って行動するなど,情報を順番に処理することは苦手かもしれません。

継次処理が優位な場合は,スケジュールに沿って行動する,順番に考えていって結論を導くことはできるけれど,一つ一つの情報の共通点などを見つけて全体として捉え直すことは苦手かもしれません。

普段の子どもたちの様子や,得意なことからどちらの理解が得意なのかを考えてみると学習やサポートの方法を考えやすくなるかもしれません。

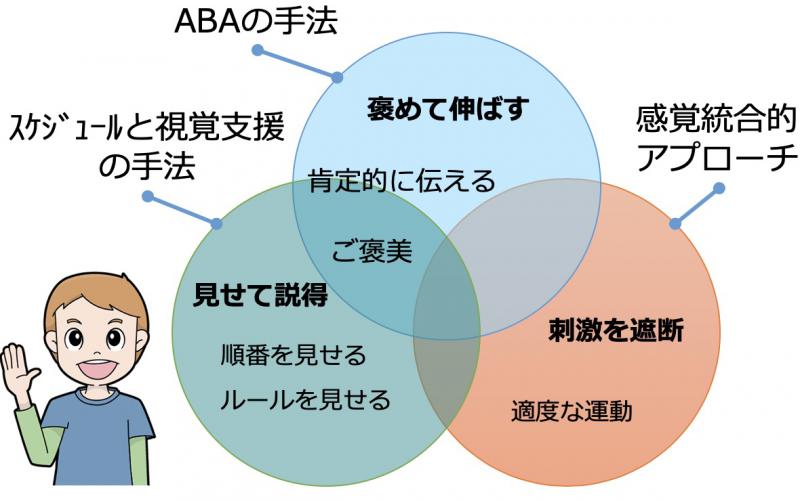

得意な「認知特性」を生かして学習しよう!

じゃんぷに来ている子ども達に学習を指導する時,その子の得意を生かした支援をするということは今までも書いてきました。

では,それがどのような根拠に基づいているのかを今回は紹介します。

「同時処理」「継次処理」という言葉をご存じでしょうか?

人間が外界から情報刺激を入力し,脳の中枢で情報を認知的に処理して,出力(運動)する過程を「認知処理様式」と呼びます。私たちは,そのスタイルを状況に応じて使い分けたり組み合わせたりして,処理しています。発達障害の状態像として,この認知処理様式のどちらかに偏ってしまうことがあります。指導者が自分の習得した「指導方略」で画一的に子どもに適用すると,子どもの「学習方略」とあわない場合,子どもは習得しにくくなることになります。この特性は,WISC-ⅣやK-ABCⅡ等の検査で見えてきます。

先日3年生のW君とX君に時間の計算の問題を教えました。W君には全体の時間の表を示し,そこから計算する方法(同時処理)X君には時間の求め方を段階的に説明し,問題に取り組む方法(継次処理)で指導をしています。それぞれの長所を活用した支援を心掛けています。

道具は何のために

ここのところ、室内の活動として、おやつ作りを少人数ずつで取り組んでいます。グループ活動として複数人で取り組み、担当の職員も付きますが、子どもの自立を目指して、手順書や道具の工夫をして支援しています。もちろんですが、目指す自立の形は一人ひとり違います。手順書で言えば、自分でインターネットを使ってレシピを調べて、それを参考に作ることが目標の子もいれば、職員が一枚一枚写真と文字で手順を示した紙を、ラミネート加工してめくれるようにした物を使って進める練習をしている子もいます。

切る道具も、子どもに合わせて用意しています。包丁で切ることが課題の子には子ども包丁を用意していますし、包丁が難しい子にはみじん切り器を用意します。すてっぷではハンドルをくるくる回すだけでみじん切りできる器具を使っていました。切る材料によってはけっこう力を入れて回す必要があるので、2人1組になって、一人は容器の外側を持って固定し、もう一人がハンドルを回してみじん切りする協力作業をしていました。これはこれで友だちと協力するという意味があるのですが、やはりハンドルを回すには、手首を返すのが不器用だったり機能的に難しかったりする子がいます。そこで今年は新しいみじん切り器を探してみました。今は引っ張るタイプのみじん切り器がはやっているようです。しかし映像で見てみると、最初が力いっぱい引っ張らないといけないようでした。ほかのものを探してみると、上から押すタイプのみじん切り器が。昔から、こんなのがあればなぁと待ち望んでいたものが販売されていました。これなら体重をかけて力を入れられるので、多くの子が自立的にできそうです。さっそく購入して、先日のお好み焼きづくりで課題の合う子に用意しました。今までなら、手伝ってもらいながらみじん切りしていた子が、自分だけでキャベツをみじん切りすることができました。

道具というものは便利なものですが、使い道を問われることがあります。シャーペンは便利な筆記用具ですが、小学校では禁止されているという話は珍しくありませんし、聴覚過敏の子が授業中にイヤホンをすることが合理的とみられることはまだまだ少ないです。ただいずれにしても、個人一人ひとりに合わせて、それを用いるのが適切かどうかを議論するよりも、全体的に禁止かどうかがポイントとされていることがまだ多いようです。今回の包丁やみじん切り器については、まさしく個人一人ひとりに応じて適切なものを用意しています。それはすてっぷでは、一人ひとりが自立でき、「自分でできた!」という達成感を得られるように支援したいと考えているからです。

今日、近畿の梅雨入りが発表されました。天気予報を見ても曇りや雨が続いていて、おやつ作りや工作など道具を使う室内の活動も多くなりそうです。せっかくの機会ですので、自立を促せるよう、一人ひとりに合わせた道具の適切な使い道を提案していきます。

漢字の成り立ち

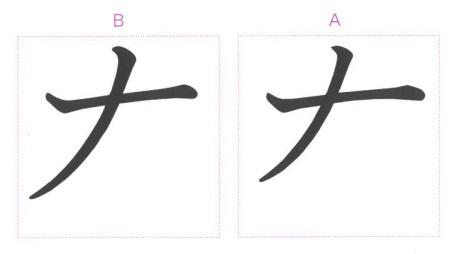

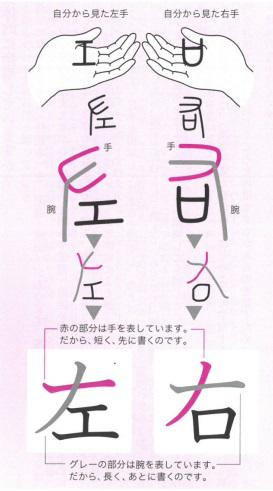

どちらが「右」の字か,わかりますか?

上の文字は,「右」と「左」の一部分を取り出したものです。さて,どちらが「右」でどちらが「左」 でしょう。ほとんど同じに見えるかもしれませんが,左側へのはらいの長さと向きが違っています。

左側へのはらいがやや短く,外側へ向かっているのほうが「右」の文字の一部です。小さな違いかもしれませんが,この違いをきちんと教えることが,漢字指導の原点だと考えています。

「右」のはらいも「左」のはらいも物の形を表した絵から生まれた部分で,下の図のように自分から見た右手,左手がそのもととなっています。それぞれの漢字の左側へのはらいは同じように見えても,もとになっている部分が違うため,向きや長さ,筆順が違っているのです。これら「右」と「左」の違いはよく知られた話です。筆者自身,教員時代に漢字の成り立ちを教える際の題材として授業で使ったことがあります。

しかし,これらのことを,「右 左」以外の漢字指導に生かすことは中々ありません。(筆者も書きながら反省をしています。) 漢字の成り立ちを知ることは,漢字の意味や読み,形を知ることにつながります。また,形と筆順とは強く関係していますので,正しい筆順で書くことは,整った字を書くことに繋がります。

ただし,ここでいう漢字の成り立ちとは,どんな絵や記号がもとになって漢字が成立した のか…ということにかぎりません。漢字には,絵がもとになった象形文字,記号がもとになった指事文字のほかに,会意文字や形声文字などがあります。それらも含めて,どのような仕組みでその漢字ができているのかを知ることが大切です。もちろん,授業の中で全ての漢字についてこのように丁寧な解説をすることは難しいです。しかし,子どもたちが間違えやすい漢字や,他の漢字と関係の深い漢字についてだけでも取り上げて説明することで,子どもたちの漢字に対する理解が深まると感じています。

友だちっていいな

友だちというものは偉大なものです。自分1人ではできないことでも、友だちとなら難なく取り組めることがあります。一方で、友だちがその日は来ていなかったり、時間や活動が合わなかったりで、友だちとなら新しいことにチャレンジできるのに…ということもあります。放課後等デイサービスの多くは、毎日10名ほどが通っています。すてっぷのように、小学生や支援学校の子どもたちが混ざって通っていると、その日によっては友だちでグループを組むことが難しい時もあります。そこで、お子さんが通う曜日をご家族と相談させていただいて、グルーピングができるように調整しながら、日々の活動や支援も工夫して、グループ活動がうまくいくように取り組んでいます。

支援学校中学部のPくんはお出かけが大好き。最近、職員に行きたいところを伝えて交渉し、前向きに通えることが増えてきています。その日もお出かけをしようと思っていたことでしょう。ところがあいにくの雨模様。「お出かけしたかったのに…」と駐車場に停めた車からなかなかすてっぷまで降りてこられません。そこで、一つ年下のQさんが職員と一緒に車までやってきました。「P君―」とQさんに声を掛けられると、P君は少し照れくさそうに車から降りてきて、先にすてっぷに入っていきました。

その日の活動はおこのみやき作り。先ほどのQさんと、Rくん、Sくんとの4人で、みんな中学部・高等部のグループで調理することが分かり、P君はスムーズに活動に入れました。2人1つの手順書を見て、2人ともが出来たら次の工程に進めてを繰り返し、生地ができたら1人ずつホットプレートへ流し込みます。焼いている間、いつの間にか消えたP君。特に指示がなかったためか、離れて階段の方で休憩していました。職員に「みんな座って待っているよ」と言われると「そっか」とうなずき元の席へ。タイマーが鳴り順番が来るまで待って、慣れない手つきで片面焼けた生地を平ごてでひっくり返しました。上手にひっくり返せたその瞬間、自然と3人から拍手が。これまた照れくさそうに自分の席に戻ると、友だちがひっくり返すのを見ていました。上手にひっくり返すのを待っていたかのように拍手をした3人。もちろんこの3人の中にはP君も入っていました。そして、全員の焼き上がりを待って「いただきま~す。」元気な声がこだましました。

帰る前に「上手に焼けた」と振り返ったP君。お出かけでなくても、友だちのおかげで、おやつ作りに前向きに取り組めました。家路につくP君の笑顔は輝いて見えました。

時計の文章問題

さて,昨日の続きです。

時計の文章問題では「時間の流れ」を読み取ることが難しいです。「10時から10時15分」というように,進んだ範囲をそのまま読み取ればいい場合はまだわかりやすいです。しかし「10時20分から12時40分」のように時間を跨いでしまう場合があります。ここでつまづく子どもが多いです。

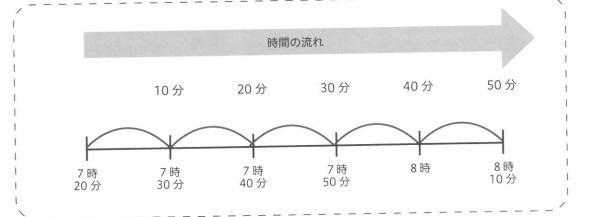

そこで数直線を活用します。

時間の流れを意識しやすくするために線分図を書きます。左から右に進むと時間が経過していくようにします。線分の長さが時間の経過の長さをそのまま表すので,時間の長さが視覚的にわかるというメリットがあります。

次は「何分後」という問題が出てきます。例えば「今は7時20分です。50分後は何時何分ですか」という問題です。こういった問題でも数直線が役立ちます。時間の進み方がわからない時,時間を1本の線に見立てて書いてみます。

このように時間の問題でも数直線といった図にするとわかりやすい子どもがいます。文章を読んで解説を聞いても「?」だった子どもが「そういうことか!」と理解した反応をしていました。

時間の問題で苦戦する子どもは多いです。支援の一環として紹介します。

時計の問題

先日じゃんぷのO君が宿題で時計の問題に取り組んでいました。

時計は単純な計算問題と違い,1h=60m.1m=60sといった変換も必要です。これに数字の処理が苦手な子は混乱をしてしまいます。

O君は時計の図の問題は補助教材を用いて問題を解く,という方法を自分で持っており,「先生貸してください。」と要求をしてきました。

それを使って難なく問題を解くことが出来ています。

そもそもなぜ時計の問題でつまづくのでしょうか。時計は短針と長針が指し示す数字をそのまま読めばいいというわけではありません。時計の文字盤を読む時は「範囲」を読まなければなりません。そのため時計の読み方では以下のようなつまづきが見られます。

①短針と長針の読み方がわからない

②「何分かかりましたか」というような,時間の計算が必要な問題はわからない

短針と長針は連動して動きます。また,60分=1時間という単位も経験したことがないもので,すぐには理解できないこともあります。細かい目盛りを追うことが苦手な子どももいるので,教材を出来るだけ大きく作成する等の工夫が必要です。

文字盤を短針と長針で色分けしたり,1枚のプリントに載せる問題を出来るだけ少なくし,目で追いやすいような工夫をし,子どもが「解けた!」という達成感を感じることが大事です。

しかし時計の問題は文章問題もあります。これはどのようにすればいいのでしょうか…それはまた次回で。

計算の使いどき

「因数分解や方程式なんていつ使うの?」数学嫌いの中学生がよく言うこととして紹介されることが多い言葉です。「将来使わないものをどうして勉強しなきゃいけないの?」と質問され、まじめな数学教師は理屈で答えようとします。「道筋立てて考える力をつけるためだよ」「物理の勉強で使うよ」算数と数学の違いも、こんな言葉で説明されることが多いですね。算数は「実生活で使用する計算を学ぶもの」、数学は「論理的な思考を身に着けるもの」と言われることがあります。

すてっぷの小学生たちの中には、算数の計算でも実生活の中で使うことが難しい子どももいます。そこでそういったことを活動の狙いとして、買い物学習をしたり、遊びの中に自然と計算が入るもので遊んだり、といったことに取り組んでいます。計算が自然に入る遊びとして、誰もが知っているものと言えば、「人生ゲーム」が挙げられるのではないでしょうか。要するにすごろくなのですが、ルーレットを回して出目を出すのが特徴で、止まったマスに基本的にはお金をもらうか、逆に払うかという指示が書かれています。お金は1000ドルからのお札を実際に配って自分のものにしますが、これがちょうど日本のお札が1000円から始まるので、よく子どもたちは「1000円配るね」と言って1000ドル札を渡したりしています。

すてっぷにも人生ゲームがあり、設定遊びとして取り組むことがあります。銀行役はだいたい職員がしていますが、子どものグループによっては子ども同士で相談して、子どもが銀行役になることこともあります。子どものほとんどは、自分が止まったマスの指示を読んだり、指示に従って「○○円ください」と銀行役に伝えたり、○○円払ったりするだけで、頭をいっぱい使っています。慣れてくると、1000円払うのに5000円札しかないので、「おつりの4000円ください」と言いながら5000円札を出したり、「4人から2000円ずつもらうから8000円になるな」と考えたりと、計算の使いどきがだんだん増えてきます。ただ人生ゲームの難点としては、人数が多くなると、時間が長くなってしまうことです。また、人数が多くなると今が誰の番で、次は誰の番になるのかが分かりにくくなることがありました。そこで、すてっぷでは、ルーレットではなく10面さいころを転がすようにしてみました。ルーレットは回りだしてから止まるまで時間がかかりますが、サイコロだと一瞬で出目が分かって時間短縮になります。また、さいころを転がす入れ物を作って、それを順番に回すことで、今が誰の番かをわかりやすいようにしてみました。すると、時間が短縮できて順番がわかりやすくなり、疲れたり混乱したりで読む・計算する余力がなくなってしまうということが減ってきました。

今後もこのような工夫をすることで、子どもたちが遊びの中で学習を生かせた!という成功経験を積あげられるよう取り組んでいきたいと思います。

負けて悔しい…!

先日じゃんぷで子ども3人と神経衰弱で遊んだ時のことです。

L君とM君の仲良しコンビと,N君の3人で神経衰弱をしました。N君は学習は苦手ですが,視覚的な記憶が良く,神経衰弱が得意なのではないか,ということでその遊びをしました。

するとN君は思った通りカードを取れていました。しかしそれ以上にL君の記憶力が凄まじく,次々とカードを取っていきます。圧倒的にL君の点数が高く,「もう逆転は出来ないな」といった様子でした。

N君は「L君すごーい!すごーい!」とテンションが上がっていましたが,M君は「あいつズルい!もうやりたくない!」と下を向いてしまいました。

普段仲良しのL君とM君ですが,こんなことは初めてで少しL君も戸惑った様子です。M君は完全に塞ぎこんでしまいました。

職員も入り,最後までゲームには参加できましたが,その後は個別学習の時間です。「切り替えれるかな~」と心配していましたが部屋に入ることが出来ました。気持ちは沈んだままでしたが,「めっっっっっちゃ悔しかった!!」「次は(僕が得意な)ウノがしたい」等,気持ちを話してくれました。

落ち着いたのでM君には「『ズルい』じゃなくて『L君すごい!』かな。」「次はウノしたいね。」と修正と気持ちの受け止めをし,「悔しいって思うことは大事なことだよ。決して悪いことじゃないからね。」と伝えました。

待つことで見えてくること

好きなことをしている時間というのは格別のものです。大人になると、なかなか好きなことに没頭できる時間はありません。何かしら他のことをしなければいけない時間がやってきます。そんなときは時計を見たり、タイマーをかけたり、アラームをセットしたりと自分なりの方法を大人の多くは見つけています。子どもたちはまだ見つけている最中。自分で見つけられる子もいれば、大人の支援があって見つける子もいます。

高等部のW君は、DVD鑑賞が大好き。DVDエリアを使っていた友だちが先に帰ると、DVDカードを職員に渡して、DVDエリアに行きたいことを伝えてきます。W君の最近のお気に入りは「風立ちぬ」。以前は「紅の豚」が好きだったりと、無類のプロペラ飛行機好きのようです。ほかにも室外機のファンをずっと眺めたり、停まっている車の下をのぞき込んでシャフトを見ようとしたりします。皆さんの周りにもそんな子がおられるのではないでしょうか。じっと回るものを眺めている様は、まるで工学博士か修理工場の大ベテランのよう。いったい回るものの何が、彼らを引き付けるのでしょうか。

さて、好きなことをしているとあっという間に時間は過ぎるもの。DVDを見ていたW君も帰る時間になりました。まだ時計やアラームの意味が分からないW君。職員が彼とモニターの間に手を入れて、「終わります」のサインを出しました。するとW君は、自分の手をモニターの電源の上に置きながら、まだDVDを見続けています。一見すると「止めないで」と言っているようです。どうしようかと職員が逡巡していると、あることに気づきました。W君は手で電源を覆っているのではなく、電源ボタンの上に人差し指を置いているのです。まるで「自分で止めるよ」と言っているかのよう。本当にそんなことを思っているのかはW君にしかわからないことですが、職員は待ってみることにしました。すると、2分ほどでW君は自分で電源を切ったのです。すかさず職員は「自分で電源切れてえらいね」と大いに褒めました。そのままW君は自分でスケジュールに戻り、トイレに行って帰る準備を始められました。

W君のように、タイマーやアラームの意味が分からない子どもには、職員が1対1でつき、切り替えも大人主導でしてしまいがちです。実際W君も、放っておいては切り替え出来ない場面がまだまだ多くあります。しかし、W君も知らず知らずのうちに、自分なりの方法を見つけているかもしれません。今回で言うと職員にきっかけはもらっていますが、その後、自分で切り替えることが出来ました。「待つ」ということも、成長の機会を保障する方法の1つになりますね。

文章問題

先日じゃんぷに来ているV君が「文章題苦手や…」とつぶやきました。

V君だけでなく,他にも算数,数学の文章問題に対して苦手意識のある子どもは多いです。そういった子どもには一般的に図に表したり等,視覚的にわかるような支援をします。

ではなぜ文章問題が苦手な子どもが多いのでしょうか。文章題を解くにはいくつかの処理が必要になります。

・文章を読む(変換過程)

・書かれていることをイメージする(統合過程)

・出てきた数字をどんな順番で計算しようか計画する(プランニング過程)

・計算を実行する(実行過程)

大きく分けて上記4つの過程に分けることができます。これらを処理していくためには様々な力が必要となります。数の理解とイメージが出来,計算が出来る子どもでも文章が読むことが苦手で解けない…文章は正しく読めても数字の処理が苦手で式が作れない等つまづくポイントは子どもによって様々です。

子どもがどのポイントでつまづいているのかがわからないままでは漠然とした支援になり,一般的には有効とされていてもその子にとっては意味のない支援,ということがあります。

じゃんぷでは子どものどこにポイントがあるのかを見極め,それに対して有効な支援をすることを心掛けています。

(参考・引用 「子どものつまづきからわかる算数の教え方」 監修:平岩 幹男 著:澳塩 渚 合同出版 2021)

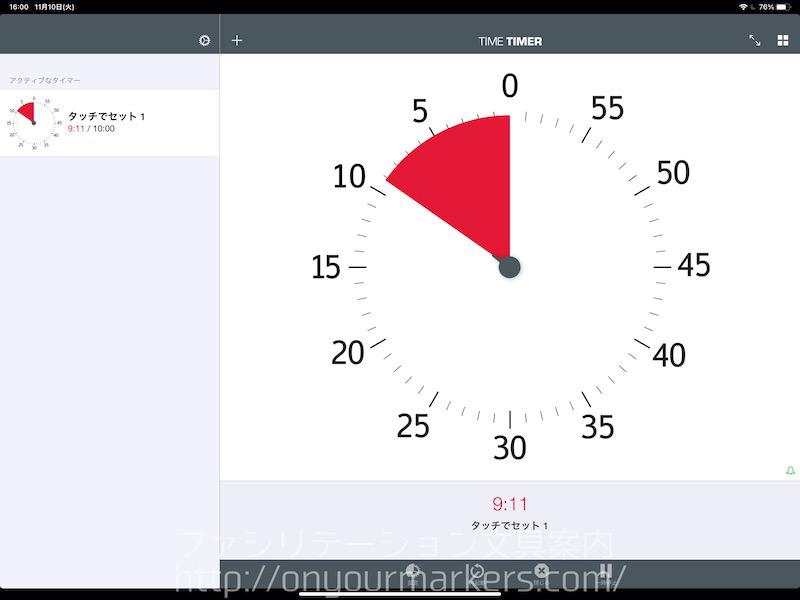

1つずつ,時間を区切って

じゃんぷに来ているU君が頑張って宿題に取り組んでいます。

やる気はきっちりあるのですが,どこか宿題中ボーッとしてしまい,終盤「あわわわわ」と急いで宿題をすることがありました。

書くことへの苦手さや,計算等の処理に意識を集中するので,時間にまで意識が向かないようです。そこに力を使っているのでボーッとしてしまうのでしょう。

そこでタイムタイマーを使い,視覚的に時間を意識させるような支援をしてみました。また,彼は「宿題は時間が物凄くかかる」と思い込んでいるところもあります。1つの宿題が終わった時に「5分で終わらせることが出来たね!すごいやん!」と「これだけの時間で終わらせることが出来た。」という経験を具体的に伝えるようにしました。

まだ始めたばかりですが,少しずつ経験が積み上がっているように思えます。普段は帰る直前まで国語算数の宿題を取り組み,「まだ音読がある!」と慌てていました。しかし先日,算数の宿題を帰る5分前に終わらせ,「あと音読かな?」と聞くと「それはもう終わってるよ!宿題終わり!」とすっきりした表情で教えてくれました。U君,よかったね!

ゲームのハンデ

すてっぷの小学生メンバーの休憩時間のブームは、昨年はiPadが中心でしたが、今年はWiiUでの大乱闘スマッシュブラザーズ(略称「スマブラ」)のようです。「スマブラ」は、子どもたちの好きなキャラクターがたくさん登場するサバイバル格闘ゲームです。みんな得意なキャラクターを使って、「やった!」「やられた!」と大盛り上がり。

何年か前も小学生メンバーで「スマブラ」がはやった時期がありました。しかし今年のメンバーほど盛り上がっていたことはありません。「スマブラ」は対戦ゲームですので当然勝ち負けがあります。もともと負けることが苦手な子が多い中、負けが続くと「やめる」と遊ぶ人数がどんどん減っていくということも多々ありました。そう考えると今の小学生メンバーたちが、負けても「もう1回」と最後まで仲良く遊べているのは、絶妙なバランスで成り立っているのかもしれません。

そんな中でも、トラブルがあったり、職員が気になるようなことがあったりします。実は思いやり(2022/5/3)のJ君が落ち込んだきっかけのゲームが、この「スマブラ」でした。その後G君が落ち込んでいるJ君に思いやりを見せてくれ、J君が元気を取り戻したのは紹介した通りですが、他の子が帰った後G君とJ君が2人で「スマブラ」をすることに。これはチャンス!と、「スマブラ」のゲーム内で設定できるハンデを職員から紹介しました。トラブルがあったJ君へのフォローもありますが、「スマブラ」の上手なG君がゲームの集団には入らないことが気になっていて、タイミングを見てハンデを紹介しようと思っていたのです。

負けるのが嫌な子どもたちですが、ハンデをつけることも嫌がることが多いです。平等を好むのか、ハンデがついているところで勝ってもうれしくないのか…。そんなときは職員が遊びに加わり、バランスを取ろうとしますが、子どもたちも敏感です。少しでも手抜きに映れば、「わざと負けないで!」と怒り、やる気をなくします。それに比べると、事前にハンデを提示して、お互いに納得したうえでスタートした方が、穏やかに終えられることが多いです。それも数字で示すことのできるハンデの方が、より受け入れてもらえやすいです。

J君もはじめは「スマブラ」のハンデに、「えー」と言っていましたが、G君がすっと「いいよー」と言ってくれたので、すんなりハンデを受け入れて遊びました。終わった後で聞いてみるとJ君は、「ハンデがあったから、勝ったり負けたりしたー」と少し前向きに捉えてくれていました。

さて今後、子どもたちはハンデを取り入れて遊べるでしょうか。せっかく子どもたちで楽しく遊べている休憩時間ですので、職員からは無理強いせず、子どもたちどうしで成長しあえる機会を保障していきたいと思います。

みんなが楽しめるように!

最近じゃんぷの休憩時間はジェンガや坊主めくりが盛り上がっています。

ジェンガの経験がないP君は「僕はいいよ,違う遊びやってるね。」と言っておもちゃで遊んでいます。しかしすぐ近くで「おおーー!!」「崩れるなー!!」と盛り上がる声が聴こえ,気になるようです。P君が寄って来て「僕もやっていい?」と聞いてきました。

P君の順番が回ってきました。ジェンガを引き抜こうとしますが崩れることが怖いようです。慎重に引き抜こうとするのですが「怖いよー!」と言って中々進むことが出来ません。すると一緒に遊んでいたQ君が「大丈夫!」と言ってジェンガを支えようと手を添えました。

それで安心出来たのか、P君はジェンガを引き抜くことが出来ました。P君もQ君も一緒に遊ぶ姿はあまり見ることはありません。Q君はP君にジェンガを楽しんでほしかったようです。本来はルール違反ですが,それよりもみんなが楽しめる方を優先したのです。

その出来事からおやつの時間にP君とQ君が楽しくお話をしたりする姿が見られるようになりました。子ども一人一人に様々な配慮があります。それを子ども自身が考えた事に感動をしました。

「トーストはおやつに入りますか?」

「先生、おやつにバナナは入りますか?」遠足を思い出させる文言と言えば、これではないでしょうか。みなさんも一度は聞いたことがあると思います。時期的にも「遠足に行ってきたよ!」という子どもたちが多いですが、実際に先生に聞いた人は何人くらいいたでしょう。もし聞かれたら、皆さんならどう答えますか? バナナはおやつ? デザート? 筆者は、チョコバナナならおやつ、バナナ単品ならデザート。加工するかしないかがボーダーラインだと考えているのですが…。う~ん…、難しい問題ですね。

逆に子どもに聞いてみると、どんな答えが返ってくるでしょうか。子どもの中には、大人の悩みなんて一刀両断。「バナナはおやつやろ」と言い切る子もいます。そして、その考えをなかなか変えられない子どもが少なくありません。小学生のN君も、決められたルールを守ることができる一方で、後から変更になったこと、自分の中でこうだと思っていること対しては融通が利きにくい傾向があります。そんなN君がB君のおやつをみてびっくり。

「B君、おやつの時間にトースト食べているけど、あれはおやつではないんじゃないの?」

と職員に尋ねました。N君にとって、トーストはおやつではなくごはんであるものだったのです。B君は食べられるものが少ない中で、トーストが好物なので、おやつにトーストを食べています。そんな理由はあるのですが、職員はシンプルに答えました。

「すてっぷでは、トーストもおやつに入るよ。N君も今日はトーストにする?」

すると、N君は「そうなんや!どうしようかな…また今度で。」と言って、普段よく食べるお菓子を要求しました。数日後、N君が職員のそばに駆け寄り不安そうに尋ねてきました。

「おやつでトーストって食べられる?」

職員は、「もちろん食べられるよ。今日食べる?」と聞くと、N君は「うん。食べる。」と答えました。N君は食べた後、「おいしかった。また食べたい。」と笑顔で言っていました。

一度は職員におやつでトーストを食べていいことを聞いたものの、もう一度不安そうな顔で確認してきたN君。きっと心の中で、「トーストはおやつじゃない気がする。」という気持ちと「トースト食べてみたいな。」という気持ちがせめぎ合っていたのだと思います。「おやつで初めてトーストを食べた。」という小さなことですが、融通を効かせることで「できないと思っていたことができる。」という体験ができたことがよかったと感じた出来事でした。

さて、バナナはおやつなのかデザートなのか。N君に聞いたらどんな答えが返ってくるでしょうか。「おやつやろ」「デザートやろ」と言い切るのか。それとも違う答えを出すのか。融通を効かせるチャレンジは、まだまだいっぱい作れそうです。

持ち物に表れる子どもの困り

じゃんぷでの個別学習の時間,O君は「あ,消しゴムない!カバンの中に落っこちてるかも!」「定規も落ちてたかもしらん!」「鉛筆全然削れてない!先生削ってきていい?」等々...次々と忘れ物や落とし物に気づいては,あたふたと確認をしに行くことがあります。

O君に限ったことではありませんが,持ち物から子どもの様子を読み取れることがあります。当然持ち物を忘れたりすることはたまにありますが,子どもがそこに注目できない程,気持ちが不安定になっていることがあります。

忘れ物だけではなく,普段整っている筆箱の中身がグチャグチャになっている等持ち物の状況から子どもの状況を読み,支援の仕方を整理することがあります。様々な情報から子どもの状況を読み取ることが出来ます。

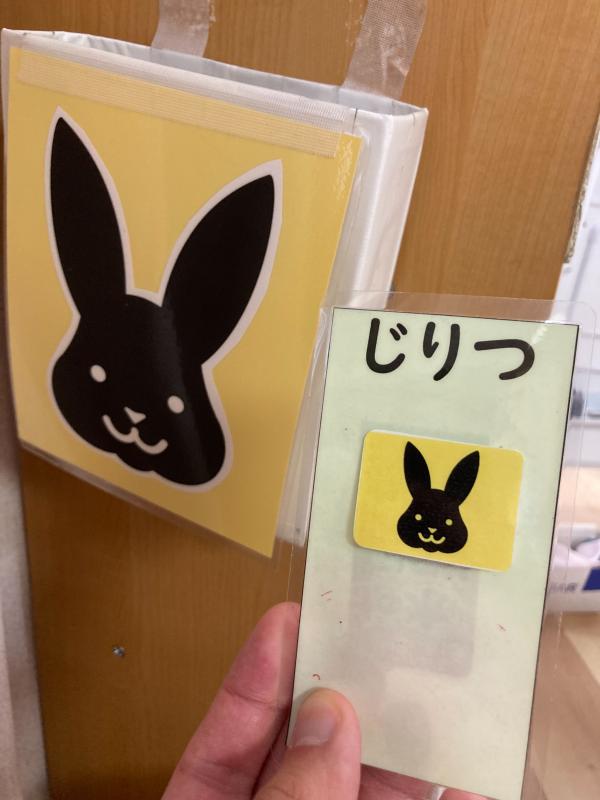

「場所」を示す

じゃんぷではスケジュールを示す時に活動場所を表す記号を使っています。

じゃんぷではそれぞれのエリアに「ふくろう」「うさぎ」「かめ」等,子どもに馴染みのある動物の名前をつけています。

それに合ったマークをスケジュールカードにも示し,「どこで学習・活動をするのか」を子どもが見て分かるようにしています。子ども達が自分で見て,移動が出来ることも大切にしています。もちろん程度の差はありますが,定着している子どもの真似をして同じようにスケジュールを見る低学年の子どももいます。

文字を読むことが苦手な子どもでも,マークを見てどこに行けばよいかわかります。どのような子どもでも自立的に動けるような支援をしています。

情報を整理して文を書こう!

じゃんぷに通っている子ども達の中に,「感想文って苦手やなぁ。」とつぶやく子が多数います。

読み書きを苦手としている子ども達は本を読む習慣が少なくなり,必然的に「文章」に触れる機会が少なくなります。「アニメは好きだけど漫画は読まない。」という子も中にはいます。

学校では校外学習等行事の後に感想を書く機会がありますが,そういった子ども達にとって憂鬱な時間になるようです。子ども達の意見をまとめていくと「何を書いたらいいかわからない。」「どうやって書いたらいいかわからない。」「文を書き始められない」等々…

じゃんぷでは子ども達と行事の感想を聞きながらマインドマップで表したり,時系列ごとに並べ,情報を整理しています。そして書くことが苦手な子の場合は状況に応じて,文を一緒に書いたりなぞりにしたりタイピングにしたりと様々な方法を使っています。

情報を整理することで「あ,わかった!書けるわ,先生見てて!」と言ってくれた子もいます。子どもは道筋を示すことで出来るようになることがあります。

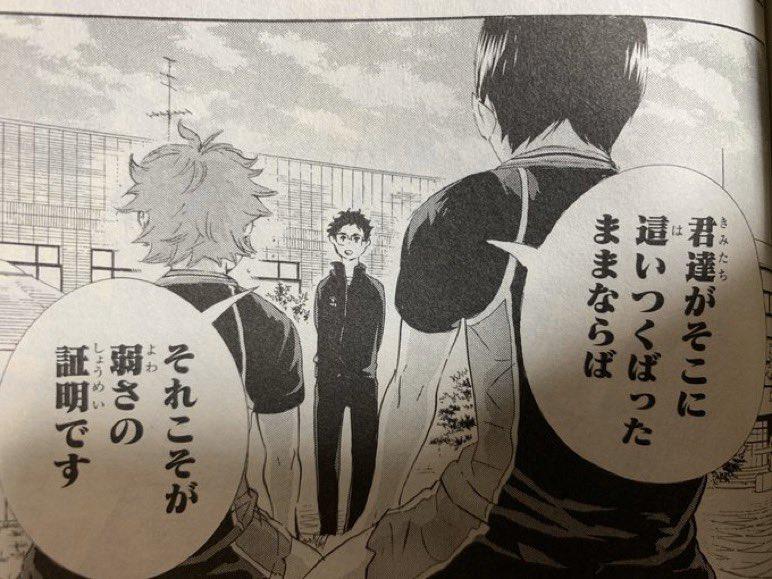

子どものつぶやき

じゃんぷに来ている中学生のM君が「テスト嫌やなぁ…勉強嫌やなぁ…」とつぶやいていました。

M君は中学1年生で,今回が初めての定期テストです。一見「勉強するのが嫌」という風に聞こえますが,職員は「不安があるのかな。」という見方をしました。

個別指導の時間,学習の前に一緒にテスト範囲を確認し,その中身を確認しました。するとM君は安心したからか学習に集中して取り組むことが出来ました。(一緒に考えよう! : 05/18)でも書きましたが,子ども達は日常生活の中で不安を抱えていることが多いです。そういった不安を子ども達の小さなつぶやきから拾い,少しでも解消できるような支援をしていくよう心掛けています。

飲み干す一杯

エースコックさんから販売されている「飲み干す一杯」シリーズのラーメンをご存じですか? いろいろな味があり、ご当地ラーメンシリーズも揃えたラインナップで、食べるだけで小旅行に行った気分になります。最近の筆者のお気に入りです。

支援学校高等部のK君はジュース大好き。いっきに飲みたいのですが、まだ嚥下の練習中。いっぱい飲もうとするとこぼしてしまいます。以前は哺乳瓶マグで飲んでいたのですが、今はミニサイズのペットボトルで練習しています。コップよりも飲み口が狭いので飲むときにこぼれにくく、飲みやすいので練習にはうってつけ。二口ほど飲めるくらいの量から始めました。飲み干した後に職員がまた同じ量を入れておかわりにしています。ちなみに、このおかわりが好機とばかりに、絵カードを使って要求の練習にも取り組んでいます。これまで当ブログでも取り上げているPECS(絵カード交換式コミュニケーションシステム)です。くわしくは過去記事をご覧ください。

さて最近は小学生たちといっしょに公園に行くことの多かった筆者ですが、先日久しぶりにK君のおやつの様子を見ることができました。そこで筆者はミニボトルに注がれたジュースの量を見て、「少し多いんじゃないかな?」とオドロキ。見た感じ五口くらいの量でした。けれど、K君はジュースをこぼすことはありませんでした。二口飲んだ後、飲むのを一呼吸おいて止め、その間、ミニボトルを少し傾けこぼれないようにしていました。そして、K君は自分の目元にミニボトルを持ってきて、中をのぞきこみまた飲み始めます。二口、三口ほどで飲み干して、絵カードを職員に渡しておかわりを要求をしました。その後も、同じくらいの量を注がれていましたが、同じように、二口で一度止める→ボトルの位置を調整→中身を確認→飲み干す→絵カードでおかわりを要求という流れを繰り返して、こぼさないように飲むことができていました。数か月前は二口くらいの量でもこぼしていたのに…、と驚くと同時に感動しました。

繰り返しの毎日の生活のなかで少しずつ変化や成長を見れるというのは、とても嬉しいことですね。一杯分まで飲み干せる日がいつか来ますように。

避難訓練

先日,じゃんぷでR4年度初めての避難訓練を行いました。今回は地震を想定しました。

子ども達には事前に写真,絵カードで避難場所や机の下に隠れるといった行動を示しました。しっかりと示された通りに行動し,避難場所である「老人福祉センター桜の径」まで避難することが出来ました。

桜の径までの避難が終わり,職員から少しだけ災害の経験の話をしました。「大雨が降った時今みんなが立っている道は浸水して腰につかるくらいやってんで。」と話すと「え~,どうやって帰ったん!?」と興味津々な様子です。

「東北の地震の時はテレビが全部それのニュースになるくらい大きな出来事やったんよ。」「阪神の時は京都も揺れてな…」と続く話に対して子ども達が聞き入っていました。

防災訓練は真剣に取り組まないといけないですが,リアリティーを出しすぎて子どものトラウマになってもいけません。職員で振り返りをした時,避難訓練前には「防災週間」等を作り,少し災害についての話をする,といった時間を設けてもよいかもしれないという話が出ました。

「学びの広場じゃんぷ」から「老人福祉センター桜の径」まで約5分で避難できました。

見本になります。

じゃんぷに来ている3年生のL君が自立学習の時間,集中して宿題に取り組んでいます。

L君は宿題に対して苦手感を持っています。「しんどいな~」と言いながらも頑張って取り組んでいました。

今年度からL君が来ている日に年下の友達が来るようになり,同じ場所で自立学習をするようにしました。

「L君には見本になってほしくてね。自立の時間はこんな風に動いて,勉強始めるっていうのを見せてほしいんよ。」と説明しました。L君には自立の時間の学習の始め方の見本になってもらいたかったので,勉強中に休憩を挟んだり,気持ちを切り替える行動は取っても大丈夫,と伝えました。

するとしっかりスケジュール通りに行動し,宿題も集中して取り組みました。「無理してないかな?」と思い,「国語終わったら休憩してもいいよ。」と伝えていますが「いや,大丈夫!」と返事が来ます。

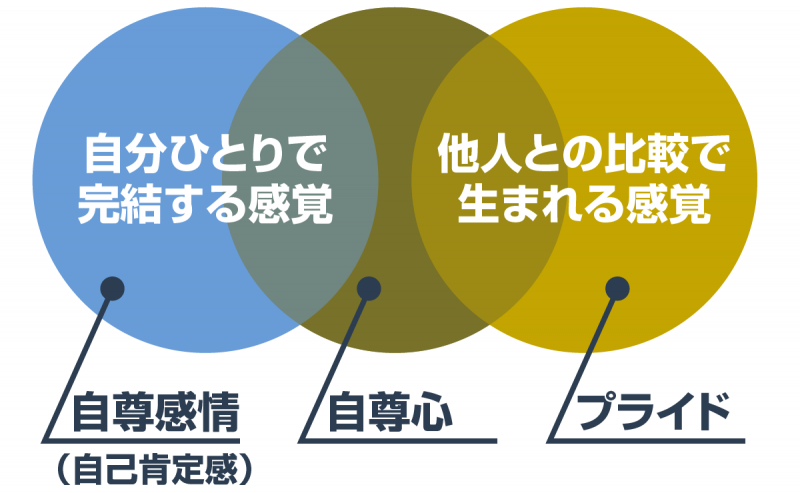

「めっちゃ集中してるやん!」と聞くとニヤニヤと笑うだけで理由は話してくれないのですが,やはり年上としてのプライドがあったのでしょう。

「年下の子の見本になる」というのは子どものやる気に火をつけるようです。でも疲れた時は「疲れた」って言っていいんだよ~!

一緒に考えよう!

先日じゃんぷに来ているJ君と学校で発表する文章を考えました。

学年での行事の中で発表する係になったようです。しかしJ君は意欲はあるものの不安も強い様子です。「先生一緒に考えて~」とお願いをしてくれました。

学年全員の前で発表する文章なので,J君はとても緊張しています。「どんなことを話すか。」と中心のテーマを書き,それをマインドマップにして内容を整理していきました。文章が出来上がっていく内にJ君からもどんどんアイデアが出,「ここはこんな言い方したい。」「ここでこれを言いたい。」と前向きになっていく姿が見えました。

学校生活の中での不安は子どもによって様々です。中には「教室で発表すること,間違えることが不安」という子ももちろんいます。

学習に対しての不安,そして今回のような発表といった行事に対しての不安に対して向き合い,子どもが少しでも安心できるようなことがじゃんぷでも出来ればいいな,と感じています。

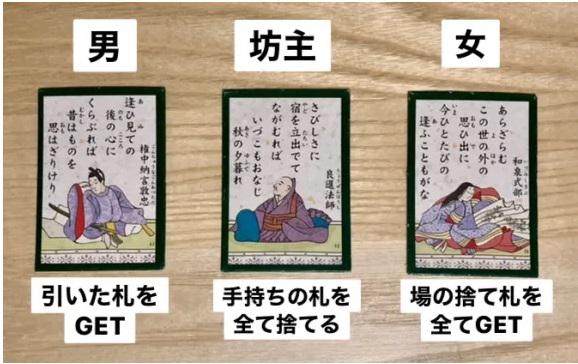

坊主めくりで大盛り上がり!!

先週のじゃんぷでは休憩時間,坊主めくりが盛り上がりました。「坊主めくりって何?」と聞く子も多く,そういった子は知っている子から教えてもらったりロールプレイをしながらルールを覚えてから遊びました。

じゃんぷでは低学年から高学年まで入り混じって遊ぶので,簡単なルールで遊んでいます。3年生のK君が「俺知ってるで!」と少し複雑なルールも教えてくれました。

「初めて遊ぶ子とか1年生の子もいるし簡単なルールでもいい?」と聞くと「全然いいで!」とあっさり承諾してくれました。同法人の「育ちの広場すてっぷ」でも,遊びの時はこういったコミュニケーションや交渉の練習の場面が出てきます。

下の画像に載せている通りのルールで遊びましたが,(というか筆者自身このルールしか知りません。)視覚的にわかりやすいということと,単純なルールなこともあり,どの年齢の子も盛り上がって遊びました。

普段学習を頑張っている子ども達が,ほっこりしながらも友達と遊んでいる姿が見れた場面でした。

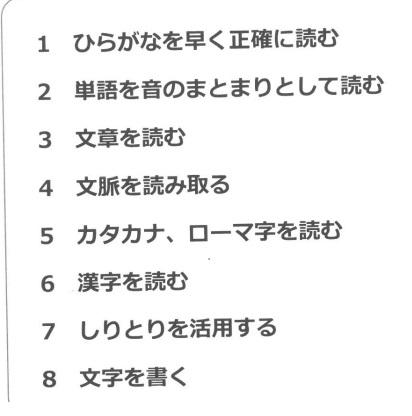

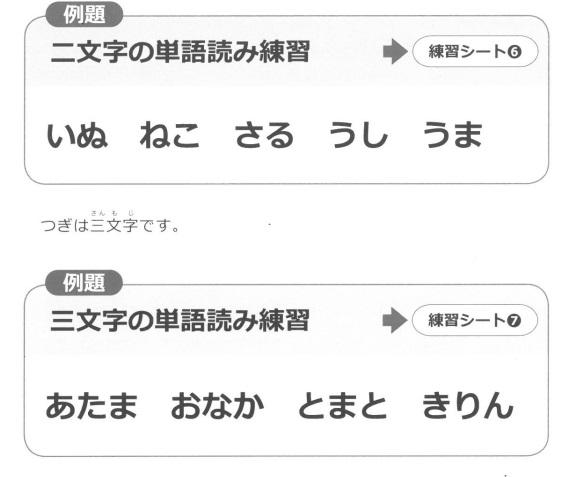

読み支援のステップ

読み書きを苦手としている子どもを支援する時,少しずつステップを踏み,その子が苦手としている部分を細かく把握するようにしています。読み書きを苦手としている子どもでも,出来るところと出来ないところがあります。そこを把握し,効果的なトレーニングをするようにしています。

ひらがなが正確に読めなかったり,読み間違いがあったりする場合にはまず「正確に」読める練習が必要です。それも見て瞬時にわかることが必要です。(読み支援と語彙 : 05/13)でも書きましたが,「ねこ」を音のまとまりとして読めるのか,文字を拾って「ね」「こ」と読むのかということです。ただ,前回も書いたように読み書きが苦手な子どもの場合知っている語彙が少ないこともあります。その時は言葉と意味を絵とマッチングさせる等をして語彙の支援から入る必要があります。

文字をまとまりとして読めれば,「ねこ」という文字を見ると猫の姿や鳴き声が瞬時にイメージできるようになります。2文字の言葉が読めるようになったら3文字,4文字…と徐々に増やしていきます。

この後文章の読みに繋がっていきますが,まずひらがなを正確に読むことが最も重要です。ただ子どもはどうしても疲れが溜まります。疲れさせないようタイミングを見計らいながら支援に取り組んでいます。

(出典、引用:「ディスレクシア発達性読み書き障害トレーニング・ブック 著 平岩幹男 発行 合同出版 2018)

「いっしょゲームせん?」

小学生のA君と中学生のB君は、休憩時間に話すことはほとんどありません。ですが共通の趣味がありました。それは「マイクラ」です。どこかで2人が関わり合える機会を作れないかな、と職員で話し合っていました。

先日、A君とB君を含めた3人の子どもと職員で、黒ひげ危機一髪とジェンガをして遊びました。3人とも楽しく遊べていた様子で、振り返りでもそれぞれ「楽しかった。」と言っていました。そこで職員はこの機会を逃すまいと、A君に話しかけました。職員がA君に「もしB君からゲームしようって誘われたらどうする?」と聞くとA君は「してみたい。」と答えました。「じゃあA君がB君と一緒ゲームしたいと思った時に自分から誘えるように誘う練習してみようか?何っていう?」と職員が聞くと、A君は「B君、いっしょにゲームせん?」と職員に伝えました。職員は「上手に言えたね。したくなった時に、B君にそう言ってみたらいいと思うよ。」と返しました。

すてっぷではいろいろな活動や設定遊びをしていますが、休憩時間にも子ども同士でコミュニケーションを取れる機会があります。コミュニケーションをとるのが苦手な子でもその機会を逃さないように、職員はいろいろと働きかけています。例えば、子どもたち同士をお互いに認識させることです。外でパスサッカーをする時はパス先の相手の名前を呼ぶルールを入れたり、振り返りをする時はどの友だちと一緒に活動したか名前を想起させたり、顔写真カードを用意しておいて話をすすめたりしています。

また、「こうしたら上手くいく」という見通しを持たせています。今回のケースで言うと、A君とB君は同じゲームをして楽しんだ経験が出来ました。そこで休憩時間のマイクラでもお願いしたら一緒に遊べるかもしれない、と前向きに考えられるようにします。そして職員相手に事前に伝えることで見通しが持て、抵抗が少なくなったり自信が持てたりするようにシミュレーションをしてみました。

「千里の道も一歩から。」A君とB君が一緒にゲームできる日はまだ遠いかもしれませんが、毎日の休憩時間にその機会があります。その機会を逃さないよう、自分でつかめるように、職員も働きかけていきます。

読み支援と語彙

じゃんぷに行っている読み支援の一つとして「単語を音のまとまりとして読むトレーニング」に取り組んでいる子がいます。

これは例えば「ねこ」を「ね」と「こ」ではなく,「ねこ」と音のまとまりで読む練習です。

一般的には「ねこ」という文字を見た時に「ねこ」という音のまとまりとして読み,ねこの姿を思い浮かべます。それは「ねこ」を知っているからですね。音のまとまりとして読むためにはその単語を知っている,つまり語彙に入っていることが必要になります。

読み書きが苦手な子どもは読むことに対して疲弊し,どんどん文章を読まなくなります。その分語彙が少なくなってしまうことが多くあります。そして音読等,学校での学習に苦手感を持つことがあります。

いきなり文章…ではなく,まずは単音,そして2文字,3文字とスモールステップで読みの練習をし,そして語彙の意味も教えるようにしています。語彙の意味を教える中にもステップがありますが,それはまた後日…

(出典、引用:「ディスレクシア発達性読み書き障害トレーニング・ブック 著 平岩幹男 発行 合同出版 2018)

物語文の読み支援

じゃんぷの個別指導の時間,国語の教科書の物語文の読み支援に取り組んでいます。

場面ごとのカードと,挿絵のカードに分け,文にあった挿絵をマッチングさせたり,その後に物語の順に並べる,といったことに取り組んでいます。

物語文を正確に読み取るには場面を読み取ることが大切です。場面とは

・時間の変化

・場所の変化

・人物の変化

上記の3つから見分けることが出来ます。そういった言葉に線を引いたり,パソコンで文字を太くしたり等,注目がしやすいように読みます。読むことが苦手な子もいるので場合によっては大人が読むこともあります。

物語文は話の流れを正確に読み取ることが必要です。子ども達が学校で「この話分かるよ!」と思いながら学習できるように支援をすることも大切にしています。もちろんすべての子どもに合う…というわけではありませんが,読み支援の一環として紹介をします。

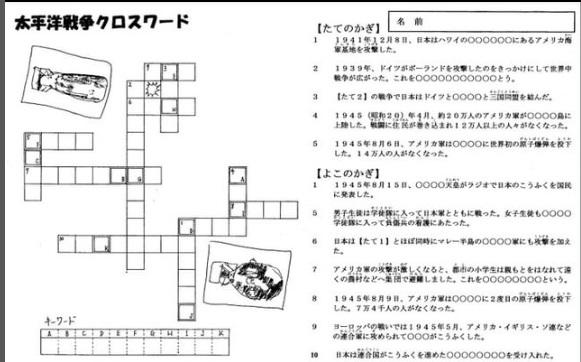

「好き」と「苦手」のバランス

じゃんぷに来ている中学生のG君は書くことに対して強い苦手意識を持っています。読みができるので大人はあまり気づかないのですが,実は読みの速度も書く速度も遅かったりします。これを流暢性と言います。文字を音に変えたり,音を文字に変えたりする速度のことを言います。

彼は聴覚法に取り組んでおり,今はローマ字の聴覚法に挑戦しています。初めは五十音表の中からひらがなを探すことすら難しかった彼が今はパソコンで検索する時にローマ字入力を平然としています。(キーボードの位置をまだ覚えれていないので時間はかかっていますが大きな進歩です。)

動機となったのはやはり自分の興味です。自分の好きなことを調べるためにパソコンではキーボード入力をしないといけない。じゃんぷでは周りに宿題に取り組んでいる友達もいるので音声入力をするわけにはいかない。そのためローマ字入力を頑張って出来るようになりました。

書くことについても彼の好きな分野のクロスワードを提供しています。大人でも知らないような歴史の知識を持っている子です。積極的に取り組んでいます。しかしたくさんさせすぎると嫌気が差してくるかもしれません。「好き」と「苦手」のバランスは考えながら支援をしています。

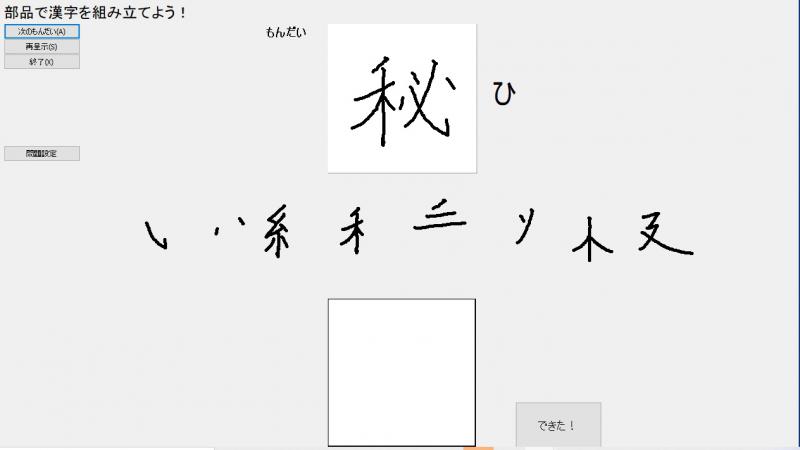

漢字の組み立て

じゃんぷでは漢字の読み書き支援として,「遊び活用型読み書き支援プログラム」というものを使っています。

主に「漢字の組み立て」を使っています。学校では漢字の形から偏と旁(つくり),書き順等覚えることがたくさんあります。学年が上がるにつれて覚える漢字の量が増え,形も複雑になっていきます。

「漢字が書ける」ということは部分的に分けていくと,

・「形」がわかる。

・「読み方」がわかる。

・漢字の「意味」がわかる。

といったことに分けることができます。更に細かくすると書き順等も出てきます。つまり,様々な脳の機能を使って漢字を覚え,書くことが出来るようになります。

読み書きが苦手な子どもたちにとってそういったことに脳のエネルギーを多く使います。そこにドリルでの反復練習等,さらに力を使うことが出てくると脳がヘトヘトになってしまいます。

じゃんぷで使っているソフトでは,漢字を偏と旁(つくり)を中心に3~4個のパーツに分け,書き順に沿って組み立てていくものです。

これを使って大まかな書き順を知り,漢字と読みの一致の練習をしています。

これを使って「この漢字はもうわかるで!」「この漢字を書けるようになったで!」と話してくれる子どももいます。じゃんぷではスモールステップを踏んで,少しずつ子どもたちの学習支援を進めています。

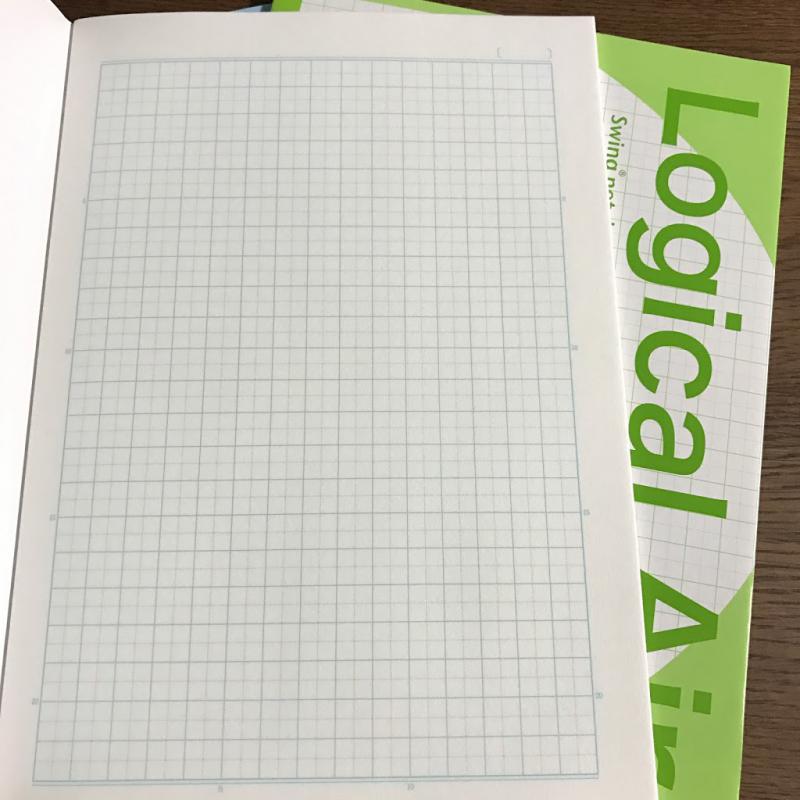

ノートの変化

じゃんぷに通う子ども達も新学年になって1ヶ月が経ちました。少しずつ新しい環境に慣れてきた様子も伺えます。

先日個別学習の時間の中,3年生のF君が「ノートが書きにくい…」と話してくれました。上手く話せない様子でしたが,「なんだか書きにくい。」といった感じです。

3年生になると理科や社会等教科が増え,ノートは主に方眼罫5mm(10mm実線入)の物を使います。今まで使っていたノートと比べるとマス目が小さくなり,1ページの書く量も増えていきます。

書くことが苦手な子どもにとってはそういった変化は案外しんどいものです。これまで以上に「書くこと」にエネルギーを使ってしまうのです。

F君に「ノートのマス目小さくなったからかもね。」と言うと「あ,それやわ!」と納得したようでした。この時は文章を拡大したものを見ながら書く,という方法を使いました。

さて,GWが明けた月曜日です。新しい環境には慣れてきたかな?子どもたちの話が楽しみです。

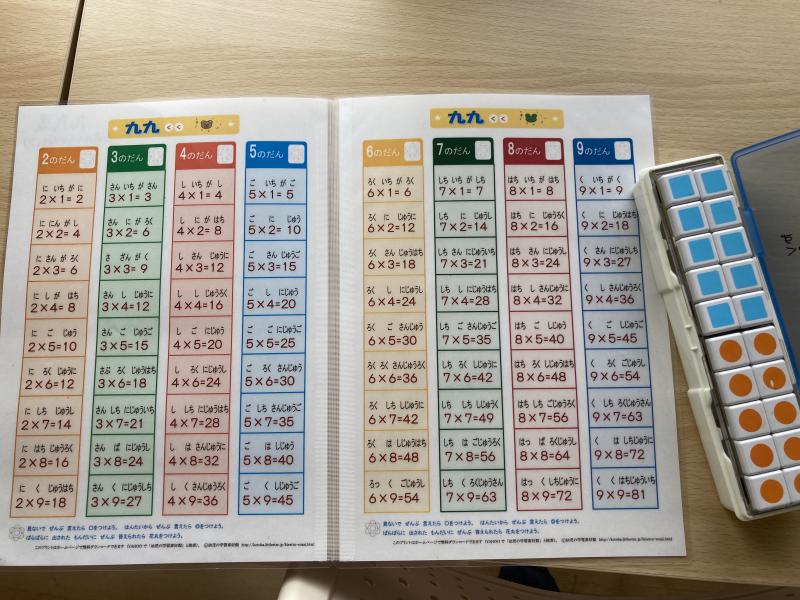

わり算支援

じゃんぷでは3年生になった子どもたちにわり算の支援をしています。どの子も「算数はちょっと…」と苦手意識を持っていますが,一概に苦手なところが同じではありません。苦手な部分も子どもによって違います。

計算そのものが苦手な子,単純な計算は出来るけど文章題が苦手な子,図形が苦手な子…とそれぞれ違います。

個別学習の時間では宿題の文章題やわり算の計算の仕方について支援をしています。主に数図ブロックを使ったり図を作ったりして視覚的に子どもがわかるような教え方をしています。個別学習の時間,算数だけを取り組むわけではないので短い時間で子どもが自分で「出来た!」と思えるよう,ブロックの操作や図を使いながら支援をしています。また,「コグトレ」の「まとめる」プリント等を使い,数の処理についての支援にも取り組んでいます。(「コグトレ」についてはまた後日ブログで紹介しようと考えています。)

自立学習の時間は子どもが自分で取り組んでいます。その中でわからないところは質問をしたり九九表を見ながら逆算して取り組む子もいます。

算数が苦手な原因は子どもによって様々です。数的処理の把握が苦手だったり算数ではなく文章の読みが苦手で文章題が苦手だったり…それぞれの苦手に合わせて支援をするよう心掛けています。

山に行きたい!

ある日のお迎え前の時間に、K君のお母さんから電話がありました。「K君が雷が怖いのですてっぷに行くのを渋っている。」というのです。確かに西のほうを見ると雲がかかっており、夕方からくもりの予報になっています。お母さんが本人に直接伝えさせたいとのことで、職員が電話でK君と話すことにしました。「K君、今日は公園でフリスビーして遊ぶ予定なんだけど来ない? 雷が怖いなら、室内遊びでもいいよ。」と職員が伝えると、意外な答えが返ってきました。

「山に行きたい。」

K君とは別グループの活動に山登りがあったので、「山登りに一緒に参加する?」と聞くと、K君は「うん。早くすてっぷに行きたくなってきた。」と答えました。

その後、K君が来所してきました。来ることを渋っていたような様子は全く無く、ニコニコしていました。職員が「今日は頂上まで行く予定だよ。結構歩くけど大丈夫?」と聞くと、「頂上まで行くと何があるの?」との質問。「頂上から見える景色はきれいだよ。」と伝えると、「そうなんだ。見たい!」と言って、わくわくしている様子でした。山登りに行くと、天気予報の予想よりも早く雲が広がってきて雨も降ってきました。頂上までは行くことができませんでしたが、友達や職員といっしょに楽しそうに下山。その日の振り返りでは、「楽しかった。」と満足している様子でした。

活動をするにあたって、見通しを持たせることや決まったルーティンがあると、子ども自身が抵抗なく参加できたり不安を解消できると筆者は考えています。いつもなら来所してから個人スケジュールやホワイトボードで視覚的に見通しを持ってもらっていますが、今回は来所前のこと。雷が苦手なK君は西の空の雲を見て、足取りも重かったのでしょう。「すてっぷでは、今日何をするんだろう?」という気持ちも重なって、不安だったと思います。今回は電話で職員とコミュニケーションが取れ、気持ちを受け止めてもらい、見通しを持てたことで来所することが出来ました。

すてっぷでは、本人の思いや希望を受け止めてやり取りすることで、納得して前向きに活動に向かえるようにしたいと思っています。山登りに行きたい気持ちを受け止めてもらうことでKくんの心が晴れたようで、「今度は頂上まで行く!」と職員に伝えて笑顔で帰路につきました。

思いやり

新リーダー(2022/5/2)で紹介したG君率いる小学生メンバーで、ある日の午前にローラー滑り台がある公園に遊びに行きました。お尻に敷く用の段ボールをすてっぷから持参し、「よし、みんなで滑り台に滑ろう」となった時のことです。Jくんが自分の段ボールを見て呟きました。「俺が敷くには小さいかもしれん。」それを聞いたG君がすぐさまこう言いました。「じゃあ、俺のと変えよう。俺の方が大きいと思う」職員の目から見るとどちらの段ボールも変わらないように見えたのですが、J君はG君から言われたことで安心したようで「ありがとう」と言って、その後、笑顔いっぱいで滑っていました。

その日の午後、別の公園に遊びに行く時間になりました。どうもJ君の様子が不安定です。泣きだしそうででイライラしてるのが一目でわかります。先に公園行きの準備に来たG君にどうしたのかと聞くと、休憩時間にみんなでやっていたゲームで負け続きだったそうです。J君は少し時間を置いて、気持ちが落ち着いてから公園に行く車に乗車させました。車内でG君がまだ不安定さが残るJ君に「飴食べる?食べると気持ちがすっきりすんねん」と飴を差し出しました。飴を食べたJ君は気持ちが落ち着いたようで公園に到着した時にはいつものJ君になっていました。「飴を食べるとすっきりするで」と伝えたG君。落ち込んでいるJ君を思いやってくれた気持ちに、それを聞いた職員みんながすっきりした思いになりました。

新リーダー

去年まですてっぷの小学生メンバーをひっぱってくれた上級生たちがそろって卒業し、今年は新5年生のG君が小学生メンバーの最上級生になりました。

上級生たちがいなくなった新年度のある朝、G君が事業所の外で顔を伏せて座り込んでいました。G君の好きなH先生がじゃんぷに異動になり、すてっぷには来ないことを、その日初めて知ったのです。たまたまG君を見つけた職員から「どうしたの?」と聞かれ、G君は涙ながら答えました。

「H先生がいなくなって悲しかった。(H先生のいる)じゃんぷに行きたい。でもすてっぷにはI君(G君と同じ小学校の年下の友だち)を誘ってきたから、じゃんぷに行けない」

その場はひとまず職員が気持ちを受け止め、公園への先発組から離れて落ち着いてから、後発組と一緒に公園に行き、遊んで集団に戻っていきました。以前は泣くほどショックな状況だと支離滅裂な説明になってしまっていたあのG君が…、と理路整然と説明できたことに驚きつつもすごいですねと職員が報告していると、別の報告が。

実はその後、公園でひと悶着あったようで、G君は他の職員に、「I君とはもう遊ばない!じゃんぷに行く!」と話したそうです。なんでも、年下のI君が、年上のG君にお兄さん風を吹かせてしゃべるのが苦手だそうで。「親の心、子知らず」ならぬ「兄の心、弟知らず」。G君はこれから、どんなリーダー像を見せてくれるのでしょうか。楽しみです。

学習意欲の引き出し

じゃんぷに来ているF君は昆虫が大好きです。「今日アゲハ蝶いたで!」「学校で大きいミミズ見つけてん!」と報告してくれます。「じゃんぷの近くの木に樹液あったで!あれに虫が寄ってくるねんな~」と虫に関連したことも嬉しそうに話してくれます。

学習に関してはやはり苦手意識を持っているようで,特に漢字の宿題は「書くの嫌やな…」と言いながら取り組む姿があります。

先日個別学習の中で学校での勉強以外に「虫・昆虫の漢字」を見せました。F君は興味津々になって「これ蝶(ちょう)やろ!知ってるで!」「蜘蛛(くも)も読めるで!」とどんどん話してくれました。もちろん読めないものもありますが,「黄金虫は『コガネムシ』って読むんか,なんで?」「『コガネ』だからじゃない?」「なるほど~」と言いながら読んでいました。

「書けるかな?難しいかな…」と言いながらも漢字に対して興味を持った姿を見せてくれました。

じゃんぷ近くの樹液が出ている木です。

疲れの出方

じゃんぷに来ているC君,E君が休憩時間中,テンションが上がってはしゃいでいます。

普段からそういった面がある子どもですが,一段とテンションが上がってしまい,周りからの声が入らない様子です。仕切りを作り,別々に片付けの役割を与えてなんとか落ち着きを取り戻しました。

落ち着いてから「どうしたの?」とC君に聞くと「友達と一緒にいたらテンション上がっちゃうねん…」と話してくれました。個別学習の時間は「おはなし」の時間を作り,息抜きをしつつも学習の時は集中して課題をこなしている子です。そうなってしまう自分のことも少しは分かっているようなので,個別の時間は落ち着けていることを褒めつつ,「どうしたらいいかな?」と一緒に考えていこうと思っています。

また,E君は帰り際にボソッと「先生,俺疲れてるかも…」と言ってくれました。帰り際だったためあまり深くは話せていないのですが,「そうなんや,言ってくれてありがとう」と伝えました。

新学期が始まって1ヶ月が経とうとしています。以前,疲れた… ( : 04/21)で書きましたが子どもの疲れが様々な形で出てきているようですね。GWでリラックスしておいで~

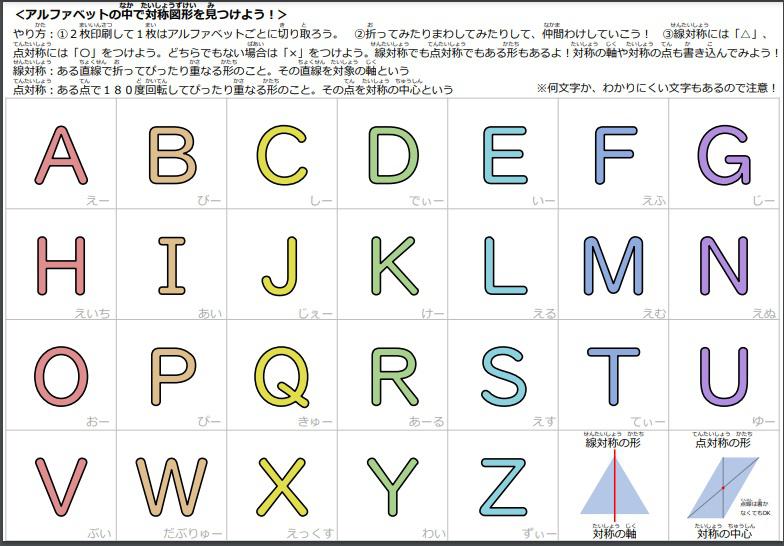

対称な図形

先日じゃんぷに来ているD君と6年生の算数「対称な図形」の問題に取り組みました。

「対称な図形」の詳細は省きますが,線対称,点対称の図形を調べたり対応する角,頂点,辺を見つける単元です。「対称な図形」に限らず,図形は学習内容が定着しにくい単元です。単純な計算とは全く違うことと,コンパスや三角定規を使った作図の問題があるため,一つ一つの問題に時間がかかります。そのため計算問題よりもこなす問題量が少なくなってしまい,定着に時間がかかる子どもが多いです。

D君も線対称,点対称の意味はわかっていますが,いざ問題となると頭の中で図形を折ったり回転させたりするので一度混乱すると頭がいっぱいになってしまいます。

一回最初に戻り,アルファベットをシートにしたものを渡して線対称,点対称の振り返りをしました。すると一旦冷静になれたからか,その後の問題はスラスラと解いています。

どの教科でもですが,自分で操作して学習することは大事だと考えました。筆者自身教員時代,教科は違いますが理科の研修を受けた時に「実感を伴った理解が子どもにとって大切」と教えてもらったことがあります。小学校学習指導要領解説 理科編にも載っていることですが,改めて思い出した瞬間でした。

新出漢字の読み支援

じゃんぷに来ている子どもの中には国語の教科書の内容を使って,新出漢字の読みに取り組んでいる子どもがいます。

学校の授業では新出漢字を教えますが,漢字ドリルを中心に漢字の読み,熟語,書き順,練習といった順番で指導するのが一般的です。

読むことに苦手意識を持っている子にとっては新しい漢字の読みを覚えるだけで力を使い果たし,その後の書き順や練習はついていくのでいっぱいいっぱいになります。更に書くことに苦手意識を持っていると書き練習にまで頭が回らなくなってしまいます。

なのでじゃんぷの個別学習の時間で新出漢字を単元ごとに分け,フラッシュカード風にしたものを使っています。子どもによりますが,絵をつけたり解説する時間も取っています。子どもが教科書を読んだ時に「読める,意味が分かる」と思えるように学習をしています。

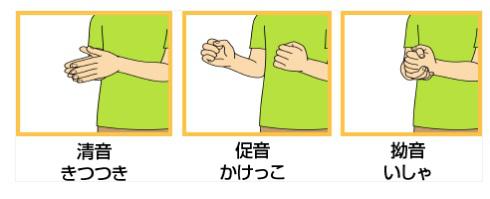

めざせ読み名人!!

じゃんぷでは読み指導の一環として「MIM(ミム)」を用いた指導に取り組んでいます。MIMについての詳細は省きますが,興味のある方は調べてみてください。

文字を読むことが苦手な子にとって,長音,拗音,促音が入る言葉はひらがなで習った読み方とは違う読み方をしたり,或いは読まなかったり等更にややこしいことになります。

特殊音節の読み方が定着しないまま学習が進むとことばの書きにも影響が出てしまいます。子どもはますます自信をなくし,読み書きが嫌いになってしまいます。

ただ読むだけではなく,言葉を読むときに手を叩きながら読む,という練習をしています。「清音,濁音,半濁音は手を叩く,促音は手をグーに握る,長音は合わせた手を下に伸ばす,拗音は手をねじって叩く」といった規則を作り,一文字ずつ読んでいく練習をしています。その練習が重なったら「①かけこ ②かけっこ ③かっけこ」と書かれたカードを見せ,正しい読み方の番号を言ってから読む,という練習もしています。

じゃんぷに来ている子どもの中には「これ楽勝や!先生聞いててな!」と自信満々に取り組みを始める子もいます。もちろん向き不向きはありますが,読み指導の一つとして紹介をします。

疲れた…

じゃんぷに来た子どもたちの顔つきが少し疲れている様子でした。新年度になって,6時間授業が始まったこともあるのでしょう。その中でも疲れやすいB君ですが,個別学習の時間は張り切って勉強をしています。カタカナ書きの練習は普段ハ行までですが,「今日はマ行まで書く!」と言って頑張って取り組みました。

しかしそれで力を使ってしまったのか,自立の時間のスケジュール(宿題)を見るとどんどん顔が暗くなっていきます。漢字の宿題はなんとか頑張りましたが,計算ドリルの宿題は「もうできないよ…」と言って床に寝そべってしまいます。計算ドリルの宿題は逆算(5×□=20 □の数字を求める)の問題が20問で,単純な九九から少し考えないといけない問題でした。普段のB君なら一人で取り組める問題ですが,疲れている状態なので見ただけで嫌気が差したのでしょう。

「〇分まで休憩する。」「〇時になったら始める。」という約束で休憩し,宿題に取り組みました。

子どもの辟易性(うんざりする,嫌気が差す)を軽んじず,その子の状態に合わせて支援をしています。この日は「問題は先生書くし,答えだけ書いたらいいよ。」としました。最後に「出来たね!」と声をかけるととても良い笑顔を見せてくれました。

お話がしたい!

じゃんぷに来ている3年生のA君は個別学習の時間,初めに「A君の話したいことを話す。」という時間を設けています。

A君は「暗黙の了解」のような目に見えないルールを感じ取ることが難しく,喋りたいことが思いつくとどんな状況であろうと話を始めてしまいます。

なのでA君は「ちょっと話したいことがあります。」と言う練習と,スケジュールの中に「A君のおはなしタイム」というものを作っています。お話をすることと,切り替える時間を視覚的に示して個別学習の時間に取り組んでいます。

決められた時間お話をし,スケジュールを示しながら「じゃ,勉強しよっか!」と指示されると,「わかった!」と言って黙々と学習に入ります。その時に「よく出来たやん!終わったらまた話聞かせてな。」と褒めています。時々「先生、あのな~」と話し始めることもありますがスケジュールを見せて「また話せる時間あるからね。」と示すと「そうだった!」と学習に戻ることが出来ています。

本人がわかるスケジュールを示すことと,それが出来た時に褒めることは学習の場面でも活用できます。先日A君は工作の話をしてくれました。次はどんな話が聞けるのかな?

巣立ち

R3年度も今日で終わりです。昨日すてっぷを卒業した子どもが早速すてっぷに顔を出し,「約束通り遊びに来たで!」と元気に挨拶をしてくれました。今年度は小学生が3名,支援学校高等部生が1名すてっぷを卒業します。

支援学校の子は場面切り替えで混乱しやすい子どもでした。「みんなと公園に行こうね。」「今から設定遊びだよ。」等,場面が切り替わることがしんどく,「嫌!しない!」と大声を出していたこともありました。スケジュールを確認し,視覚的に事前予告をし,自分の好きな音楽を聴きながら等少しずつ,ゆっくり場面を切り替えてきました。ゆっくりでもスケジュール通りに動けたことに対して褒めることを積み重ね,穏やかに切り替えることが出来るようになりました。すてっぷ最後の日は名残惜しそうにしながらも「バイバイ!」と元気よく手を振ってくれました。

小学生はそれぞれ違う道を進みます。2名は続けて同法人のじゃんぷにも通所しますがすてっぷの友達とはお別れです。「これからも遊ぼうな!」と先日約束をしている姿を見ました。私がすてっぷに来た頃,「みんな違う学校なんやからまとまるわけないやん!」と言っていた姿とは大違いです。支援学校の友達にも「また遊ぼうね。」と挨拶をしていました。4月から中学生です。大人への道を少しずつ歩んでいく彼らの背中はとても頼もしく見えました。

職員一同,どの子からも学ぶことが多くありました。卒業したみんな,次の場所でもたくさん活躍できると思います。元気でね!また会いましょう!

理由を教えて

X君が怒っているのでどうしてか聞いてみました。要はゲームを職員に突然終わらせられたと怒っているのです。X君達は活動が終わってすてっぷに戻り,おやつ等も済ませて職員の許可を得てタブレットPCで遊んでいました。なのに,突然職員から「16時までタブレットはやめなさい」と言われて怒っているのです。

X君達の怒りの原因は、手続きを踏んでタブレットPCを使っていたのに突然「やめなさい」と言われたからだと言います。16時までなぜやめる必要があるのかがわからないという事です。

職員にしてみれば、早く帰る子どもが帰り際にタブレットをしたいと言い始めると困るので、全員一斉にやめてほしかったのです。しかし、その説明ができていませんし、タブレットを渡した時にも約束しておらず、彼らにしてみれば突然の「力による現状変更」をされたわけです。

X君には「理由がわからなかったんでしょ?怒る前に『何故ですか?』って理由を聞くことが大事だよ」と教えました。勘違いをしてそのまま誤解し続けることが多い子どもなので「わからないときは聞く」ということが大事です。

子どもが理解できるように伝えていない職員側の問題もあります。X君達はゲームをしている最中だったのでちゃんと聞けていなかったのでしょう。子どもに指示を出す時はその指示が入る状態になっていることが大事です。言葉でわかる子でも,ゲームと職員指示の二つのことを同時に処理することはできません。手を止めさせる,静かな場所に呼んで理由も含めて話す等様々な手立てが必要な子どもたちです。

「言った!」「聞いてない!」と子どもと大人が言い合っていたら療育の場とは言えません。子どもたちには「指示の理由がわからない時は聞く」というスキルを教え,職員には「子どもに指示を出す時の配慮」は療育の重要事項として確認していきたいと思います。とは言え,この日記をよく読んでおられる方なら「それ、何回も書いているよね」と言われそうです。不適切指示を槍玉にあげてばかりで,適切な指示を皆で賞賛をしていない結果だと、今度の職員会で話す必要がありそうです。

学習成立条件と途切れない堤防

Wちゃんは最近ご機嫌斜めです。今日も送迎車に乗車する時に、今までは前に座っていたのに、ちょっと乗っているお友達が違ったせいかつもりが崩れて、後部座席に勝手に行こうとするので「後でお出かけする時に後ろに乗れるからね」とその場は制止しました。しかし、乗っているうちにやっぱり後部座席に行きたくなって騒ぎ出しました。最近はすてっぷ以外の事業所では騒ぎ立てて要求を実現することが多いらしく、交渉が成り立たなくなっていて、それがすてっぷの場面でも多く見受けられるようになってきました。

制止され要求がこれまで通り叶わなくなるとさらに大きな声で騒いだりするのをバースト現象と呼びます。Wちゃんにとって交渉などのめんどくさい関係性が分からなくなった混乱時はこれが最も高い確率で要求が実現する方法なのです。職員もバーストに対応してしまったら今後防ぎようがないと思ったのか、その後はWちゃんを完全スルーで事業所にたどり着いたと言います。泣き叫ぶWちゃんの声の大音響の車内で職員も子どもたちも疲弊して降りてきました。Wちゃんもパニックが収まらず、事業所でカームダウンするのに半時間程度かかりました。

確かに、バーストしているWちゃんの要求を認めると、今後も同じことを繰り返すと心配する職員の気持ちは分かります。しかし、パニック中には学習は成立しません。学習はトレーナーもトレーニーも最高の状態で最高のパフォーマンスが実現し学習効果が上がります。混乱して最悪の気分の時に何を教えても学習は成立しません。逆に関係性を悪化させるだけです。Wちゃんが落ち着いているときに簡単な課題から交渉練習のやり直しで学習を積みなおすしかありません。

また、例えその場をしのいだとしても全体が一致して支援しなければ不適切行動は繰り返します。今回の行動は、事業所や学校、家庭が一致していないことから生じている行動ですから、一つだけ穴をふさいでも別のところから漏れ出すのでは解決にはつながりません。不適切な行動を洪水に例えるなら、1か所だけどんなに高く強靭な堤防を作っても、堤防は一つでも穴があればそこから決壊していきます。今は全体の協力で低くてもかまわないから途切れない堤防を作ることが課題です。

自力通所と自立

V君は小学校を卒業したので、すてっぷは卒業です。中学校では読み書き困難の学習支援を得るためにじゃんぷを選択して4月から通所することになっています。じゃんぷは放デイですが送迎支援はしません。認知特性に適した自立学習や自己認知を療育の柱とするじゃんぷは、学習を柱にして療育が成立します。

すてっぷなど遊びを柱にして療育を展開する放デイと違い、じゃんぷは通所しようとする本人の意志が重要です。良くなりたい、頑張りたいという思いは行動から作る必要があります。自力通所する中で療育に向かう姿勢が作られていくと考えています。

親に送迎されても本人自身に変わりたいという思いがなければ療育は成立しません。高学年になれば、自立性や自発性を引き出して自尊心を自分で育てていく自我の確立期に入ります。大人から指摘されて反発するのも自我の発動です。しかし、自分が独立した存在であるという具体的な拠り所=自立感がなければ、自我は空回りします。

私たちは一人で通所することが自立心や自尊心の育ちにつながると考えています。じゃんぷの場合は乙訓全域から利用されるので電車通所や自転車通所が必要となります。今までは、校区周辺だけを生活圏としていた子どもが習い事などで目的をもって遠方に一人で移動するのは自我の確立には良いことです。

さて、V君は、帰路は1回で覚えたのですが、往路の西向日駅からじゃんぷまでの道がどうしても覚えられません。わずか5分の距離で駅から2回曲がるだけの往路なのですが、空間認知の苦手な彼には帰路からの道とは別物に見えるらしく、どうしても覚えられないようです。道に迷う事を職員は想定済みなので、大事には至りませんが、本人は流石にうんざりしています。

「V君が道に迷うのは、見たものの位置を記憶するのが苦手だからだね」「知ってる」「だから、迷った時に混乱しないように地図とメモを用意したよね」「でも、2回とも家に忘れてきてん」「なんでかな」「忘れたらアカンという事を忘れた」「では、次回のためにリュックの中に地図は入れたままにしよう」「わかった」と下を向いて不安そうに頷きます。でも、一人で電車に乗る自分にはV君は結構満足しています。3回目の再テストはきっと成功するはずです。

なんで離れるの?

S君がT君に「僕のこと嫌いになったの?なんで?なんで?」と聞いています。2人共2年生で,S君は同じ学年の友達がたくさん入ってきて大喜びしていました。

公園から歩いて帰る中,S君がT君に対してしきりに「僕のこと嫌いになったの?」と聞き続けています。

あまり人の気持ちに関心がなかったS君が「僕友達に嫌われた!?」と心配になっていたのです。T君は自分の気持ちを話すのが苦手な子なので答えてもらえず,余計に不安になったのでしょう。それで「僕のこと嫌いになったの?なんで?なんで?」と聞いていた,ということです。

T君に「S君心配になって聞いているから答えてあげて」と言うと,「遊んでいる時に手で強く押してくるのが嫌」と正直に話してくれました。S君は安心したようで「そうだったんだ。気を付けるね。ごめんね」と言って,また2人で遊び始めました。

支援の中で「人の気持ちをわかろうね」と,子どもに様々な手法を使って教えることが多いですが,何よりも子ども同士の関わり合いの中で学ぶことが一番子どもに落ちやすいのだな,と感じた場面でした。

強化子を探そう

C君が設定遊びの時に椅子に座らないので、どうしたものかと困っていました。するとC君がうろうろしながら本棚から絵本をとったのです。これは使えるかもと思い立ち、その絵本を渡してもらい、設定遊びが終了したら絵本を渡すという設定をしました。設定と言っても、まだスケジュールが良く理解できていないので、絵本の実物を職員が持ったままゲームを行い、C君が1回ゲームが終わるたびに絵本を渡すという方法をとりました。

するとC君何もなかったかのように椅子に座り自分の順番を待つ様になりました。恐るべし強化子の威力です。100の「座りなさいよ」の言葉かけより、100の身体誘導より1回の強化子提示で、交渉が成立するのです。私たちは視覚支援が大事だと何度も言いますが、合わせて行動の強化子(ご褒美)を鵜の目鷹の目で探すことが支援の第一歩だなと改めて感じています。

「ご褒美で釣っても、ご褒美がなくなれば動かない子になる」という人がいますが、言葉かけや強制力だけでは変わらない子どももいます。意味のわからない言葉かけや、大人の距離が詰まると自分の行動が制限されると誤解し大人を信用しなくなると双方が困ります。ご褒美だろうが何だろうが、自己決定した行動は強力です。強い自発行動が起これば、ご褒美=強化子はやがて賞賛の言葉に代替できるチャンスがあります。このプロセスを私たちは大事にしたいのです。