今日の活動

リリアン編みにチャレンジ

支援学校高等部のRくんは、休憩中に過ごせることがなかなか見つかりません。昔はホワイトボードにオリジナル性豊かな絵を描いていましたが、今は見向きもせず、うろうろと立ち歩いているだけ。レタリングや塗り絵も試してみましたが、まるで課題やタスクのように、職員から提示されたものをこなすだけで終わってしまいます。

そんなRくんが去年ようやく見つけた趣味がペーパークラフト。はさみでの作業が好きなことから、職員がRくんに提案したところ、自分から進んで作るようになりました。自分でできるところでも「手伝ってください」と職員を呼ぶのはご愛敬。出来ているところを見てもらうと、自分で次の作業に移っていきます。「大人の注目」がRくんにとって最大の強化子になっていることは、以前手伝ってください(2022/2/22)で紹介した通りです。

ただRくん、できあがったペーパークラフトを「持って帰ります」と言って持ち帰るのはいいのですが、家でポイっと置きっぱなしになっているとのこと。せっかくなら作ったものを自分で使ったり、家族にプレゼントできたりと、実用的な製作に取り組めたらいいねと職員で話していました。そこでRくんにリリアンサークルでペットボトルカバーを作ることを提案することにしました。

リリアンサークルは突起が複数ついたリング状の道具で、100均でも購入することができます。これに毛糸を巻き、専用の針で糸をすくって上からかぶせて編んでいきます。以前も他の利用者が取り組み、無事にペットボトルカバーを完成させました。さてこの編み物はRくんにヒットするのでしょうか。

マインドマップ

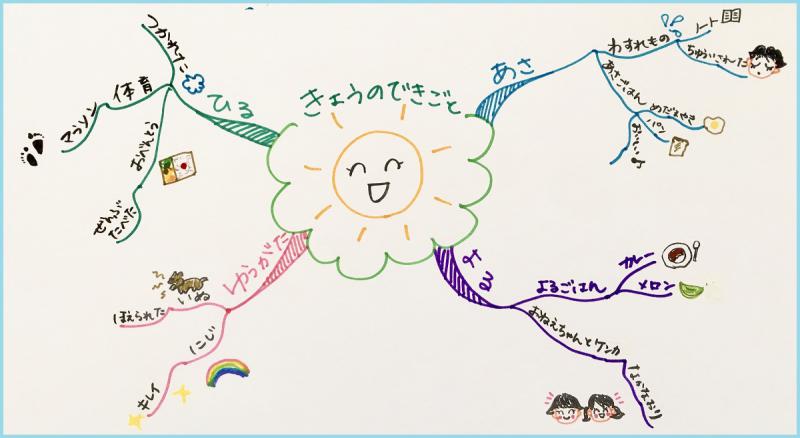

前回書いたアイデアいっぱい!マインドマップで整理しよう! ( 07/28 )で登場した「マインドマップ」について少し詳しく紹介をします。

「じゃんぷ」ではマインドマップという方法を使って読書感想文を書いたり,夏休みの思い出の作文を書いたりしています。マインドマップというのは頭の中で行っている思考プロセスを「見える化」して,思考の整理や今からしようとしていることを整理するのに役立つ方法です。一緒にホワイトボードに思いついたことを「話すだけ」,順番に話したことを「図にするだけ」,整理された内容を「書くだけ」と作業を一つにしぼって実行します。

そうすると,「こっちのことを先に書きたい」とか「ちょっと言い方(表現)を変えて書いといた」等自分なりの工夫やアイデアが浮かんできます。

「読むのがイヤ」「書くのがイヤ」「なんて書いたらいいか分からないからイヤ」と思いがちな宿題も,実は頭の中の思考を整理することの悩みだったといえます。

「わたしもできたよ」

すてっぷでは、設定遊びとして室内の集団遊びに取り組むことがあります。多くは、順番交代で行いながら、得点を競います。ボールダーツや弓矢ダーツといった市販のおもちゃを使ったもののほか、段ボールで作ったゴールを狙うボールシュートなど、手作りのものもあります。中には得点を競うのではなく、ボールを当てたところに分割の絵を貼り、みんなで一枚絵を完成させる協力型のものもあります。これらの中から選んだり、新しく作ったりして、メンバーに合うものを準備して取り組んでいます。

支援学校小学部のRさんは、この集団遊びに参加し始めたところ。今月は「ワニワニパニック」に取り組んでいます。「ワニワニパニック」は職員がワニを操作し、子どもは仕切りの穴から飛び出してくるワニにピコピコハンマーを当てる遊びです。やったことがある子は慣れた手つきで、ワニをピコピコ叩いていきます。初めての子でも、「ねらう」「たたく」といったシンプルな活動のため、初回から、笑顔でテンポよく叩ける子も少なくないです。ところがRさんは、何度も回数を重ねても、そっぽを向いて近づこうともしません。Rさんは初めてのことが苦手だから、少しずつ取り組めるようにしていこうと職員で話し合いました。

そこでまず、参加するだけでいいというところから始めました。離れたところにいすを置き、そこに座って見ているだけでも、参加できてすごい!と褒めて、回数を重ねました。次第に友だちの活動の様子を見ることが出来ることが増えていったRさん。先日、他の子どもたちと一緒にいた職員がRさんに「こっち来る?」と誘ってみました。するとRさんは、みんなのところへ! いっしょに並んで座って参加することが出来ました。そして次のときも、みんなといっしょに座って待つRさんの姿が。そこで職員が、みんなと同じようにRさんの顔写真をホワイトボードに貼り、順番を示します。するとRさんは自分の番だとわかり、友だちから手渡されたピコピコハンマーを握ります。そして「用意スタート」の声で、飛び出してくるワニをしっかりとみて、ピコピコハンマーで叩けました!その瞬間にRさんの笑顔がこぼれました。「できたね!」の職員の声掛けにハイタッチを求めたRさんの顔は誇らしげでした。

初めてのことが苦手なRさんに、最初から全部参加させようとしても、できなかったで終わり、失敗体験を積んでしまうことになります。そこで取り組みを細分化し、最初の課題は達成しやすいもの(今回で言えば見ているだけでOKにする)から始め、それができたら次の課題は少しずつ高めていくという「スモールステップ」で、Rさんは最終的に「ワニワニパニック」に参加できるようになりました。できることを増やすことと、成功体験を積み重ねていくことが、成長の両輪になると考えています。

アイデアいっぱい!マインドマップで整理しよう!

じゃんぷに通うP君が夏休みの宿題を持ってきました。先日持ってきたのは「絵日記」です。

P君は先日旅行に行った時のことを書く,ということでその時の出来事を次々と話してくれました。普段書くことが苦手なP君が鉛筆が止まらないようでした。ただ頭の中で浮かんだことを文章にすることはまだ苦手なようで,継ぎ接ぎな文章になってしまうようです。なので絵日記をじゃんぷに持ってきたとのことでした。

P君はたくさん出来事を話してくれるので,それをマインドマップにして時系列を整理し,文章の構成を組み立てました。そして文章を一緒に作り,それをP君が絵日記に書きました。

すごく達成感があったようで,「最後まで文章書けた(空白を作らず文章を埋めれたということ)の初めて!」と喜んでいました。

漢字の間違いやすいポイント

子どもたちが夏休みの宿題を持ってじゃんぷに来ます。漢字の宿題に対し,集中して取り組んでいる様子が見られます。

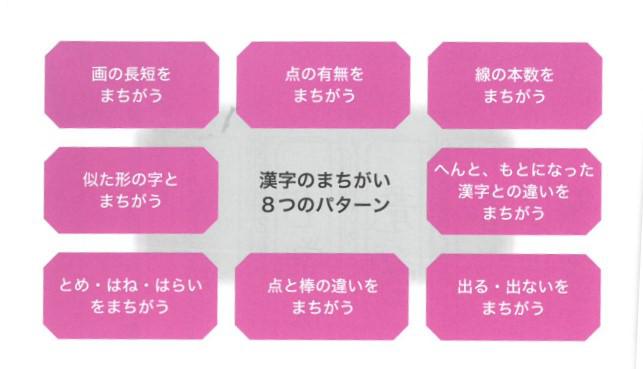

子どもたちの宿題やテストの様子を見ていると,やはり漢字にも間違いやすいポイントがあるようです。同じように間違いをしていることが多く見られました。今回は漢字の間違いやすいポイントについて紹介をします。

①画の長短を間違う

例として「未」の横画の長短を間違えると「末」になってしまいます。

②点の有無を間違う

「械」や「博」の点を忘れることが多く見られます。また,本来必要ない字に点をつけてしまう間違いもあります。

③線の本数を間違う

「達」のように何本かの横線が並んでいると,多くしてしまったり,少なくしてしまったりする間違いが多く見られます。「編」や「備」のように縦線と横線が交わる場合それぞれの本数を反対にしてしまうこともあります。

④似た形の字と間違う

例として「己」「巳」「乙」の混同等,形が似ている漢字との間違いはよく見られます。これは,例えば「巻」のように,ある漢字の一部となっている場合も同様です。「眼」の「つくり」を「民」「良」にしてしまうこともあります。

⑤「へん」ともとになった漢字との違いを間違う

「きへん」を,ただ「木」の横幅を狭くした形に書いてしまっていることが少なくありません。「木」の右はらいは,きへんでは「とめ」になります。

⑥「とめ・はね・はらい」を間違う

「とめ・はね・はらい」のうち、「とめ」と「はらい」は字体による違いもあり,どちらかに統一するのが難しいケースもありますが,代表的な部分についてはしっかり押さえておきます。

⑦点と棒の違いを間違う

点と棒の違いを意識しないことも少なくありません。例えば「主」の一画目は棒ではなく点です。また,「賞」の一画目は点ではなく棒です。特に「賞」の「かんむり」に見える部分を「つかんむり」にしてしまう子どもが多くいます。「つかんむり」の二画目(中央)は棒ではなく点です。

⑧出る・出ないを間違う

縦画と横画が交わる場合に十のように交わるか丁のように出ないのかについても間違いが見られます。

上記8つが主な間違いのポイントです。あらかじめ知っておくことで漢字を教える時に役に立つかもしれません。また,チェックポイントとしても役に立ちます。

(出典.引用 新国語授業を変える「漢字指導」 著 白石範考 出版社 文溪堂 2019)