今日の活動

挑戦者が現れました

O君は『マイクラ』が大好き。すてっぷでパソコンやゲームが出来る時間はいつも『マイクラ』をしています。ですがO君以外の子ども達はあまり『マイクラ』をしません。みんなでできるテレビゲームの『スマブラ』が人気です。ゲームの趣味は人それぞれなのですが、職員は一緒に遊べるようになれるといいなと思い、O君に「一緒にしてみん?」と、日頃から『スマブラ』に誘っていました。けれど、O君は、「うーん。いいやー。パソコンする。」と誘いに乗ることはありませんでした。職員がO君に「今までどこかでしたことある?」と聞くと「2回だけある。」と言っていました。『スマブラ』は操作は簡単ですが、プレイ経験がある人とない人では実力差が出るゲームなので、勝てるように操作するのが大変だったり、負けるのが嫌だったりするのかなと考えていました。

先週、職員と子どもたちで『スマブラ』をしているところに、O君がやってきました。その日もパソコンのゲームを選んで遊んでいたO君。見てみるとパソコンは閉じられていました。そこで「O君もする?」と聞くと、「ううん、見とく。」と言ってゲームの様子を見学していました。そして先日、『スマブラ』をしている子どもたちの輪の中に、コントローラーを握ったO君の姿が! 職員が「今日はO君もするんだね。この前、見てたからしたくなったりしたの?」と聞くと、O君は「うん。今日が3回目の『スマブラ』。」と答えてくれました。

さて、せっかくO君が参加できた初めての『スマブラ』。楽しく遊んでほしいと思った職員は、「個人戦だったらO君が負けてしまったで終わるかもしれない。職員が入って2対2のチーム戦を提案しようかな」と考えていました。すると、職員の心を見透かしたようにP君が言いました。「O君、初心者で操作慣れてないから俺かQ君とチーム組んで2対1で遊ぼうや。」職員はすかさず「いい提案だね!」と褒めました。Q君も「O君が参加するって、『挑戦者が現れました』みたいやなぁ。」とP君の提案を受け入れ、3人で遊び始めました。

『挑戦者』というのは、『スマブラ』で遊んでいると、CPUが割り込んできて勝負を挑んでくるシステムのことなのですが、子どもたち3人はそれになぞって遊びをどんどん盛り上げていきます。O君とチームを組むのがP君からQ君に交代したり、CPUを入れて2対2にしたり、決められたアイテムだけを使って対戦したりと、アイディアがいっぱい! 職員が提案しなくても、初めてのOくんが楽しめるように子どもたちだけで工夫できたことに感嘆の職員は見守るだけ。Oくんも操作はぎこちないですが、友だちといっしょに楽しそうに遊ぶことができていました。

今日も『スマブラ』をしようと準備している子どもたち。その輪の中にO君もいました。職員がO君に尋ねました。「O君、今日も『スマブラ』するの?」O君は答えました。

「うん。4回目。」

挑戦者が、レギュラーメンバーになりそうです。

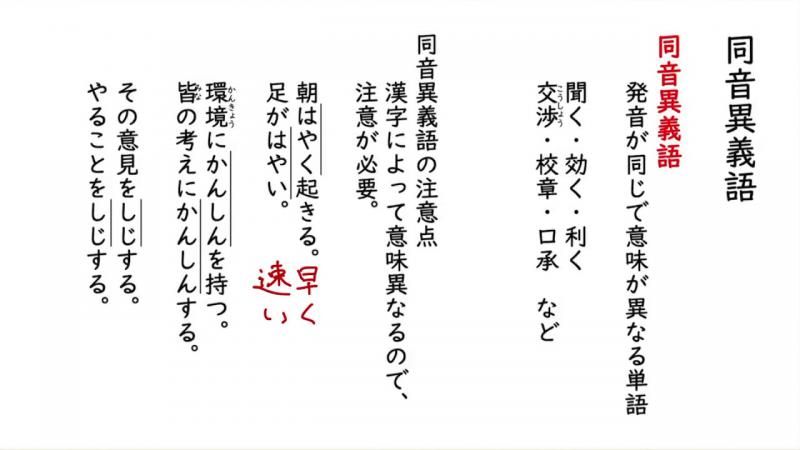

同音異義語

日本語の特徴の一つとして,「同音異義語」があります。一部のIT技術者の中には,日本語は音声での認識や音声での文字化が困難な言語である,と声をあげている方もいるとかいないとか…

同音異義語の場合,音を聞いただけではどの言葉かわからないので前後の文脈や言葉づかいで意味を理解しています。また,同音異義語にはひらがなも漢字もあります。

例えば「はな」は「花」と「鼻」があります。この場合,「はなをかざる」「はなをかむ」等,文脈を参考にして意味を理解してから読む練習をします。

同音異義語について苦戦している子どもはよくいます。一つ指導の参考として紹介をしました。

友だちといっしょ

小学生のMくんはここ最近、2つのマイブームがあります。一つはひそひそ声で話すこと。職員に話しかけられても、ささやくように返事をします。もう一つはおやつを持ち帰ること。なので、スケジュールで次がおやつだとわかると、職員に「もちかえります」と伝え、職員がおやつを見せて「どれがいいですか?」と聞くと、「これ」と答えます。

先日、Mくんと支援学校高等部のNくんとがいっしょの車で公園にお出かけしました。しかしNくんは公園に着いても車から離れません。先に公園に行っていたMくんがそのことに気づくと立ち止まり、「Nくんは?」と職員に尋ねます。職員は「車かな」と答えると、Mくんは車の方を気にして動きません。「迎えに行く?」と聞くと、Mくんはうなずき、職員と一緒に車に戻りました。

迎えに行くとNくんは車から離れ、Mくんといっしょに公園までやってきました。ですが、Nくんは見晴らしのいいところまで来ると、そこから動こうとしません。Mくんも、職員にボールで遊ぼうと誘われますが、Nくんのそばを離れません。そこで職員はMくんに、「Nくんを誘いに行く?」と尋ねました。うなずいたMくんといっしょにNくんのもとへ。職員が「Mくんがいっしょに行こうって言っているけど、どう?」と聞いてみました。するとNくんは、いいよと言わんばかりにMくんの近くに歩いてきます。そのままMくん、職員と一緒に公園を散歩して、ぐるっと大回りの一周を歩きました。

職員が言っても動かなかったNくんが、友だちの誘いで長めの距離を歩けたこともそうですが、Nくんを気にかけたMくんにも驚いた職員。今回は職員が声をかける形になってしましましたが、次回はお誘いのカードを持って行って、Mくんが友だちに手渡しして伝えられるようにしたいと思っています。

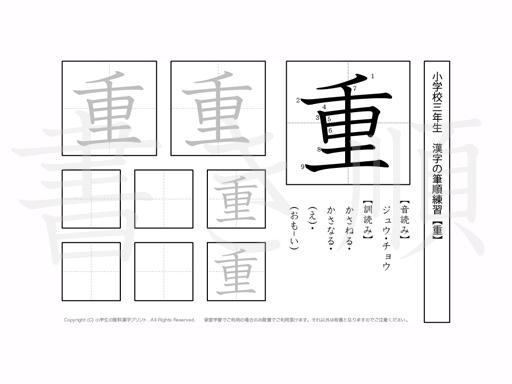

漢字の読み方

漢字の音読みと訓読みに苦戦する子どもは多いです。「読み」が苦手な子どもにとってはなおさらです。しかし覚えるために繰り返し練習をしても中々結果が伴わず,学習が苦手になるきっかけになってしまうかもしれません。

例えば「重い」を「おもい」と読むことが出来ても,「重ねる」「体重」を読めないことがあります。「重」の漢字を習うときに「おも(い)」「かさ(ねる)」「じゅう」は習いますが,その時だけで定着するわけではありません。しかしその習った単元の中で出てくる言葉は「重い」なのです。だから「重い」は読むことが出来ても他の読み方が定着しないことがあります。

こういうときは身近に使う文章にして指導をしています。「紙を重ねる」「体重をはかる」等,日常で使える短い文章にし,それを一目で見てわかるようにプリントやホワイトボードにまとめます。子どもが一目で見て読み方がわかるように支援し,日常でも使うことで音読み,訓読みを覚えることが出来るかもしれません。

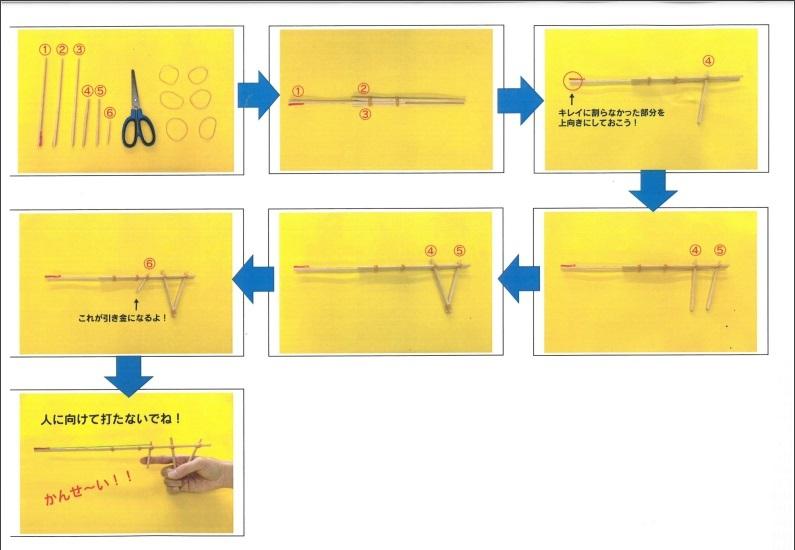

わりばし鉄砲作り!

ここ最近じゃんぷに通所してくる子ども達が夏を感じさせることを話してくれます。「セミの抜け殻見つけたで~!」「プールいきたい~!」と元気に話す子もいれば,「暑い…」「夏バテや~」と疲れた様子も見せる等,それぞれです。

さて,今年は3年ぶりに祇園祭の山鉾巡行(やまぼこじゅんこう)が行われました。子ども達に話を聞くと「祇園祭行ったことあるよ~りんご飴食べた!」「祇園祭行ったことないなぁ~」「"イオン"祭りって何?」とこれまた子ども一人一人違った反応を見せてくれます。

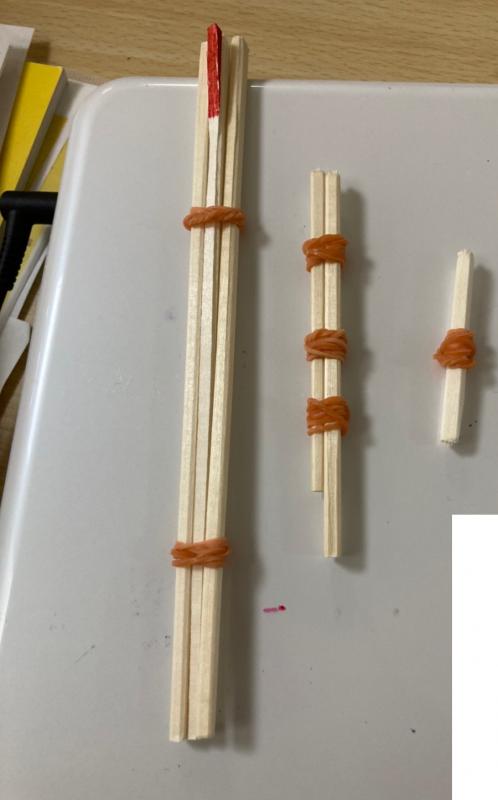

先日じゃんぷの放デイでは「じゃんぷ祭り2022」ということで射的遊びをしました。射的をするためのわりばし鉄砲を自分たちで作り,それを使って射的をし,当たったお菓子をもらうという活動です。

小学1年~6年まで様々な年齢の子どもがおり,工作が得意な子もいれば苦手な子もいます。なので使う道具は最小限にし,それぞれのパーツで使うものをまとめてみました。

すると「こういうの苦手やなぁ…」と話していた子も自分で手順書を見たり説明を聞いて組み立てることが出来ました。輪ゴムを留めることは難しかったようですが,そういうときはきちんと援助要求が出来ています。こういった遊びの中でも構造化をし,子どもが「自分で出来た!」という達成感を得られるように支援をしています。