今日の活動

絵カード使う進路先

P君のお母さんが、もうすぐ卒業だけど近所に絵カードコミュニケーションや視覚支援を大事にしている成人施設がないと言われます。自閉症協会などが取材でよく取り上げる施設はもうすでに満員で、京都市内の中でも数えるほどしかないと言われるのです。

それに、これから行こうとする施設に「視覚支援をしてほしい」「PECSを使っていほしい」と言えば、施設側に嫌がられるかもしれないので言いにくいそうです。障害のある人の進路はいつも需要側の方が多くて、供給側が少ないのでサービスを受ける側があれこれ言うのは気後れするというのです。

確かに、そんなことを親が言わなければならないというところで、教育や福祉行政が掲げる「途切れない支援」っていったい何ですかと言いたくなります。そんなことは学校が進路先に求めるべき内容で、親が気を使いながら施設に言うべきことなのかと首をかしげたくなります。

しかし、学校が視覚支援を標準の支援内容と考えずに高度なオプションサービスくらいに考えているとすれば、途切れない支援とは関係のない話で、学校は応えてきたが進路先にまでは求められないという発想になるのかも知れません。

未だに、ASD者への視覚支援や代替コミュニケーションを標準的な支援と考えていない施設が山のようにあること自身が情けないですが、視覚支援で何百万もかかるわけでもなく、PECSの研修だって毎年順番に講習すればそれほど高額なわけでもなく、こんなものは合理的配慮の範疇ではないのかとも思います。しかも、福祉施設ですから標準装備で当然だろうと思うのです。時代遅れの実践を変えようとしない福祉法人の既得権益を打ち破るために、正当な競争を持ち込もうとした30年前の基礎構造改革でしたが、まだまだ道半ばです。

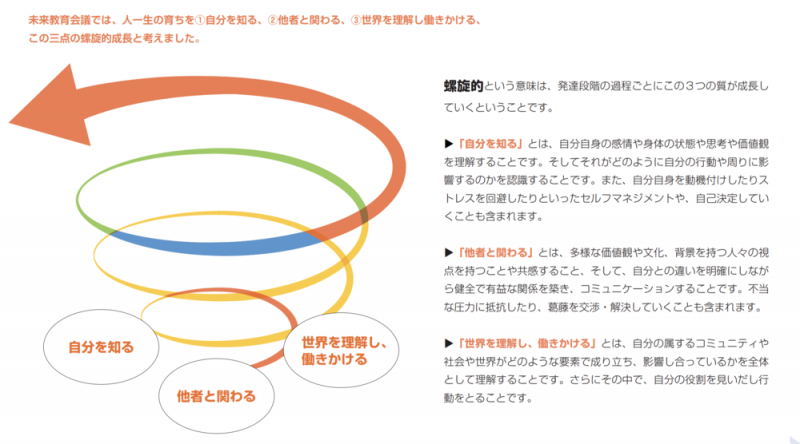

発達はらせん状

L君は不眠気味の子どもです。昨日は通所時の送迎車の中でもずっと機嫌が悪く、事業所についても寝そうで寝ない状況が続いていました。いつものように行先を選ぶ場面に来て職員の袖を引くので、行きたい公園カードを渡すように他の職員が身体プロンプトすると、要求が叶わなかったと勘違いしたようでわんわん泣き出しました。

その後も、時間が来たので帰るよと車に乗せようと指示すると、タブレット遊びを止めさせられたと思ったか車の中で大泣きでした。同乗していたM君は自分がL君を泣かせたのかと誤解して、しきりに運転している職員に「N先生、ごめんなさーい」と謝り続けたくらい大泣きだったそうです。

自宅について降車するように指示しても泣き、職員が抱っこしてお父さんに渡そうとしても泣き続け、L君にしてみれば最悪の日だったかもしれません。昨夜の睡眠不足でウトウトして過ごしているので何もかもがいらいらして何もかも拒否する感じだったと思います。覚醒していないとこれまで身に着けたスキルも発揮できず泣くだけのL君に戻ってしまったようです。しかし、眠いだけでは、今まではこんなに崩れはしなかったと職員は言います。

この秋は以前より後退した感じがすると職員は言います。それでも話し合っていると、そう言えばOさんだって昨年の今頃は身に着けたスキルが全て吹っ飛んで後退した感じがする時があったと、振り返って考え直したようです。子どもの発達は直線状ではなく、らせん状に発達すると言います。子どもの発達はずっと良い現象だけでなく、後退したかに見える現象もあります。それをぐるぐると繰り返しながら上昇していく様子を発達のらせんモデルと言います。

もちろん、適切な支援が続けられての話ですが、適切だと考える支援が続いていても、効力がなくなったかのように後退した姿を見せる事があるのです。支援が間違っていたのではないかと思わせるほどの後退を見せる場合もあります。多くは、大人が思うほど成長したというよりは、新しい支援になんとなく適応していた姿を、大人が過大評価していただけで、実は十分に身についていたわけではなかった場合が多いのです。

そして、経験によって周囲の事はよくわかるようになっているので、わかる事とできる事のギャップに子ども自身が苛立つときが来ていると観るのが良いのではないかと話し合いました。子どもは変わっていきますが、平たんに変わっていくのではなく、うねりを持ってダイナミックに変化していきます。そこが、難しくもあり、子どもに関わる仕事の醍醐味でもあります。

それは、いらない。

もうこれ以上はジュースはいらない場合、「いらない」絵カードを作って渡すのかどうか話題になりました。フェイズ4までの絵カードの基本は要求です。自分の要求したものと違う時は、手で遮ったり、首を振ったりして意思を伝えるようにフェイズ2で教えます。カードで伝えるには内容が抽象的だし「はい」「いいえ」の応答コミュニケーションなのでこれで十分だという事です。

ただ、気に入っていたものでも「もう十分」「もういらない」と自発的に表現するのは「いらない」カードが必要となります。大人が離れている場合には実物か対象絵カードと合わせて「◇△は、いりません(✕)」と文カードにして大人に手渡すのです。ただ、この場合に交渉が始まる場合もあります。もうちょっと勉強しよう、もうちょっと作業しようなどです。この場合には視覚強化(ごほうび)システムを使って、交渉する時があります。

では、食べ物や飲みものはどうするか、生理的な欲求に基づくものは基本は本人の意思通りにするのが原則です。もう十分なら「おかずは、もういりません」の文カードが出たらもういいのだと思います。食べず嫌いもあるからなどという自分の子ども時代の経験則で、食べ物の量や種類を交渉しようとする人がいますがあまりお勧めできません。まずは、コミュニケーションが安定して取れるようになり、安心すれば食べてみようとする場合もあり、自発的に食べて受け入れるものが広がった経験を積む事のほうがはるかに有意義だからです。

道を選ぶ子

前回(道に座り込む子:11/02)で話し合ったように、K君が道端で座り込んでしまったら、何種類かの公園絵カードを見せてK君が「行きたい公園」を職員に差し出せるようにしました。案の定今日もやっぱり二つの公園の道の分岐点でK君は座り込みました。K君は身体プロンプトしてもらって好きな方の公園の絵カードを職員に渡しました。「OK!K君はL公園に行きたいのね。わかったよ一緒に行こう!」

嬉しそうにK君はL公園に行くだけでなく、いつもならすぐに公園から帰ろうとするのに今日は日が暮れるまで思いきり遊んだそうです。自分が選んだことが実現して嬉しくて仕方がなかったのと、安心したのでしょう。自己選択と自己決定が安心感を与えたのです。これまでしゃがみこんでしか嫌なことを伝えられなかったL君の今後が楽しみです。確かに、職員が決めた公園の方がみんなで遊べて都合がいいのですが、そんなことは子どもには伝わりません。今大事なことは、たとえこだわりであっても自分の行きたい公園があり、そのことを適切に大人に伝えれば大人は応えてくれることを教えたいのです。

だって、これまではK君は何も言えずにずっと大人に不本意ながら合わせてきたのですから、今度は大人がK君に合わせる番です。ただ、座り込んで泣くのではなく、行きたい場所を絵カードで大人に示すという新しいルールが加わりました。伝わるという事がK君に理解できれば、その次は条件が揃えば叶うという交渉を教えていきます。先は長いですが焦らず取り組みたいと思います。今後、家でも学校でも取り組んでもらえるように地道な成果を積み上げていきたいと思います。

伝聞情報と正しい情報

J君が不適切な行動をするのはJ君の内面のコンディションがさらに悪くなっているからだという報告がありました。根拠を聞くと、いつもと同じように指示をしたと担当の職員から聞いたが不適切行動が2度続いたと言うのです。J君はこの間排泄のこだわりがあり、大人が見ていないと便意もないのに無理やり排泄しようとして、汚れた手を壁で拭く行為が続いていました。

症状から言うと強迫性障害と言うべきですが、ASDの思春期以降にもたまに見られる症状です。普通は手洗いやカギ閉め食事への強迫感が多いのですが、これが排泄に向かう時もあります。原因としては強い不安からの行動ですから、脳内ホルモンの中でセロトニンと言う伝達物質が何らかのトラブルで不足した症状だと言われます。そこで、セロトニンをうまく働かせる薬物療法が通常はおこなわれます。併せて行動療法も使われます。これは不安なままにしていても何も起こらなかったという経験を積み上げる認知行動療法です。

さて、J君には理解できる言葉が多くないので通常の認知行動療法は使えませんが、トイレに行って不適切行動をしなくても、注目されたり褒められたりする経験を重ねることで改善しないかどうか取り組んでいます。トイレの前に正しく利用する写真を示し、成功したら褒めたりご褒美をあげたり注目をしてあげる事です。今回、支援をした職員がいつもと同じように指示をしたと伝聞していますが、適切な行動をした時に褒めて注目したかどうか、失敗を叱責しなかったかどうかも聞けていないと言います。

不適切行動には関係性の原因が少なくありません。本人の内面の問題にしてしまうのは簡単ですが本人から理由を聞くこともできないので根拠がありません。担当者の責任にしたいのではなく、何か大人とのその場のやりとりの関係性でイレギュラーがなかったかどうか調べてみることで支援の道が広がることがあります。失敗を成功の元としたいのです。