今日の活動

合理的配慮のある試験

視知覚(視力ではありません)や読み書きに課題のあるQ君の数学の特支級のテストを見せてもらいました。答案用紙2枚に50問の計算式が並んでいます。負の数を含んだ、小数、分数の加減乗除の計算問題です。通常学級であっても、視知覚や読み書きに障害が認められる場合は、合理的配慮として出題数を減らすか時間延長するのはもちろんのこと、見間違いが生じないように大きな文字で出題したり、記号を太字にしたり色を付けて強調したりと様々な工夫が求められます。

50問何も工夫なしに縦用紙に1列15問で2列に問題が並んでいます。私はこの答案を見て、Q君の苦労を労いたいとともに、出題者は学習障害の事をもっと勉強してほしいと願わずにはいられませんでした。通常学級でなら、「公平性」があるからと答案用紙に工夫のないテストを出す出題者がいても、軽蔑はするけどまだ許容はできます。しかし、特別支援学級は、そういう「公平性」は考える必要ないのです。そもそも、公平と平等は意味が違い、その人の能力に応じてハンディーをつけて勝負することを公平な勝負というのです。

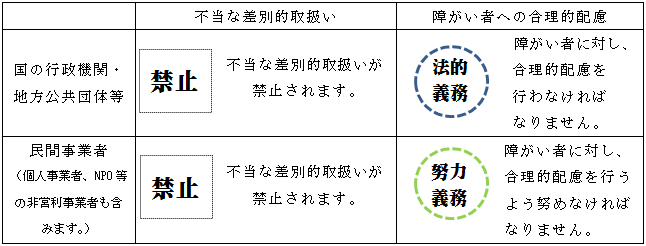

さらに、特支級のテストは障害に応じて工夫して教えたことが、子どもにどれくらい定着したかを確認するものであり(通常級も同じはずであってほしいですが)工夫なしで障害のままの「丸腰」の子どもの「実力」を試すものではありません。「工夫」は「眼鏡」に置き換えればわかりやすいと思います。視力が弱いのに眼鏡なしのテストの結果は実力とは言わないのと同じです。眼鏡をするなという教員がいないように合理的配慮はその子の障害に応じた「学校財政上合理的な範囲での配慮」を行いなさいというのが新しい法律「障害者差別禁止法」なのです。公共機関は学習障害者に合理的配慮をしないという差別をしてはいけないのです。

清水って水の上に浮かぶお寺ですか?

小学6年生に、「京都のお寺と言えば、金閣寺・銀閣寺・清水寺といろいろあるけど・・・」と職員が話すと、「清水寺って水の上に浮かぶお寺ですか?」とP君が質問しました。「え?清水寺知らない?清水の舞台とかいうでしょ。12月になったら今年の漢字とか言って「密」ですって言って習字を書いている放送見たことない?」全員「ない」と取り付く島もありません。

全員、京都生まれの京都育ちなんだから、学校で習うはずだけどなぁと職員。せいぜい知られているのは金閣寺くらいでした。そうか、世界が京都に注目しているのにそこに暮らす子どもが知らないのでは話にならないと、11月からは京都市内巡りの計画を立てています。

事業所唯一の歴史好きのQ君に話すと、ものすごく喜んで食いつきました。ところが「小学生だけで電車やバスに乗って行ってもらう」と提案すると、途端にへなへなとなって「俺、電車もバスも一人で乗ったことないから無理」としょぼくれるのです。他の子に聞いても、電車もバスも一人で乗ったことがないし、切符も親が買うし、渡すと落とすからと切符そのものを持ったこともないというのです。

小学生はみんな箱入り娘や息子だったのです。「でも、みんなあと半年で中学生なんだから、公共交通機関ぐらい使えるようになろう」と励まして、現在企画を立案中です。京都の寺社仏閣に行ったことがない子どもは、行っても遊ぶものがないのですてっぷの利用者だけでなく他にもいるかもしれません。電車やバスに乗ったことがない子も自家用車があるので珍しくはないのかもしれませんが、誰もないと言うのが驚きでした。京都市の小学校では1日バス乗車券を買わせて市内巡りをする小学校もあるそうですが、乙訓では聞きません。せっかく京都に住んでいるのですから取り組む価値はあると思います。

嘘と根拠のない自信

O君が、PCで学習の約束をしていたのに、こっそりYoutubeを鑑賞していたので注意されたそうです。活動の振り返りの際にこの事を聞くと「そんなことはしていない」と噓をつくので「君に注意したP職員から聞いているよ」と言うと、嘘をついたことを悪びれもせず「あれは、音楽を聴きながらの方が学習がはかどるから聞いてた」というのです。普通は「あーばれてたーてへへー」と照れるのが正しいリアクションですが、彼は見え透いた嘘をどんどん重ねていきます。

不注意傾向も強い彼は、帰り際に帽子を忘れたり連絡帳を忘れる事が多すぎるので、小学生のみんなで一緒に(お帰り準備表:06/11)に取り組んでいます。最近、O君の忘れ物が続くなぁと担当職員が思って調べると、担当職員以外の日は「めんどくさい」と言って、まともに点検作業をしていなかったそうです。担当者が何故点検しなくなったのか聞くと「全て持ち物は頭に入っているから」と豪語したそうです。そこで「え?昨日も一昨日もずっと何か忘れているやん」と問いただすと「めんどくさいねん」と本音を言ったそうです。「全部頭に入っているのと違うの?」と追い詰めたらきっと黙り込むので「寸止め」したそうです。

O君は以前から、見え透いた嘘を重ねたり、根拠のない自信を言います。15分程度の山道でも「しんどい、もう歩けない」とへこたれるのに、将来は自衛隊など体力勝負の職業に就きたいなどと仲間に言い、鼻であしらわれています。低学年ならまだしも来年は中学生のO君のこの「いいかげんな言動」は、確実にいじめの好餌となります。どうすれば彼のこの癖を修正できるのか、修正は結構難しいぞと職員で話しています。まずは、彼とロールプレーをして見え透いてた嘘と、正直に謝ったときに相手に与える印象について学習してみようと思います。

喋らないで作業します。なんで?

Nさんは視覚障害がありますが作業ができます。点字も使ってマッチング作業や組み立て作業の学習をしています。ただ、Nさんはおしゃべりが大好きなので、作業中もついつい職員に話しかけてしまいます。職員もついつい応えてしまって、その結果作業の精度が落ちてしまう事が少なくありません。職員は、Nさんには「喋らないで作業をします」と伝えているので、覚えてないわけはないと言います。でも、話してしまうのですから、理由は何だろうと言う話になりました。

そもそも、Nさんは、何故作業中にお喋りしてはいけないか理解しているだろうかという話になりました。Nさんが間違わないで作業をするという理解をしているかどうかは聞いてみないとわからないという結論になりました。晴眼者の場合は見て自己フィードバックできますが、Nさんの場合は職員が間違いを指摘するしかありません。しかも「間違ってたよ」では何がどう間違っているのかわからないので、手で触らせて間違いの確認をして、自分で修正するという過程が必要です。これも広い意味では4ステップエラー修正と言えるかもしれません。

つまり、間違っていることを触覚を通して伝え、どうしてこうなったかに気付かせることで、初めて作業には注意や集中が必要で、おしゃべりすると間違いやすいと自覚ができるのだと思います。そして、間違わずに完成したら一緒に大喜びして褒めてあげることで修正指導は初めて成り立ちます。大人は声を掛けたら注意ができたと簡単に思っていますが、見えないとか、聞こえないとか、聞こえても理解できないとか、個々の障害を配慮した上での修正でなければ、修正にはならないことをNさんが教えてくれているのだと思います。

2の声でお願いします

Mさんは、最近送迎車から降りて事業所に入る時「コンニチワー!」と絶叫します。2学期になってからですが、うるさくて聴覚過敏の子の攻撃ターゲットにならないかヒヤヒヤしています。すてっぷでの対応はとりあえず強化はしないという消極的な意味でのスルー作戦です。しかし、他の場所で大声に反応して強化してしまうこともあるし、反応がないとさらに行動が激しくなるバースト行動を誘発する可能性もあります。案の定、日に日に絶叫挨拶は大きくなっていきました。

そこで、事業所の玄関に入る前に職員が予告をすることにしました。「Mさん、こんにちわは2の声でお願いします」と声のレベルメーターでの提示をしました。職員の声も2の声よりもさらに落としてヒソヒソ声でお願いしてみました。すると、玄関に入るとMさんは職員と同じように小さな声で「コンニチワ」と言ったのです。つまり、Mさんは玄関に入ったら「コンニチワー!」と絶叫するのが、お決まりの行動になっていただけだったのです。何か特別な思いがあって絶叫していたわけではなかったのです。

私たちは、不適切な行動には私たちに何か訴えるものがあるという対人関係上の理由を想定してしまいます。しかし、「2の声で」とお願いすれば従ってもらえるくらいの行動だったということです。「こんにちわ」と玄関で言うのは間違った行動ではありません。ですから、私たちは、この行動を止める理由はありません。ただ、適切な音量というものがMさんにはわからないので、皆が反応する大音量になったのではないかと推測しています。

つまり、挨拶したら反応が返ってきて1セットだという認識です。このセットを完成させるために大声を出せば何らかの反応が大人からあったと言うことかもしれません。ASDの子どもたちの世界は、よく考えてみると、なるほどなぁと頷かされるとてもシンプルな理由があります。明日のMさんの挨拶対応は2の声作戦で行きましょう、適切な音量なら視線を合わせて優しくコンニチワを返しましょうと、全員で意思統一しようと思います。