今日の活動

検査報告

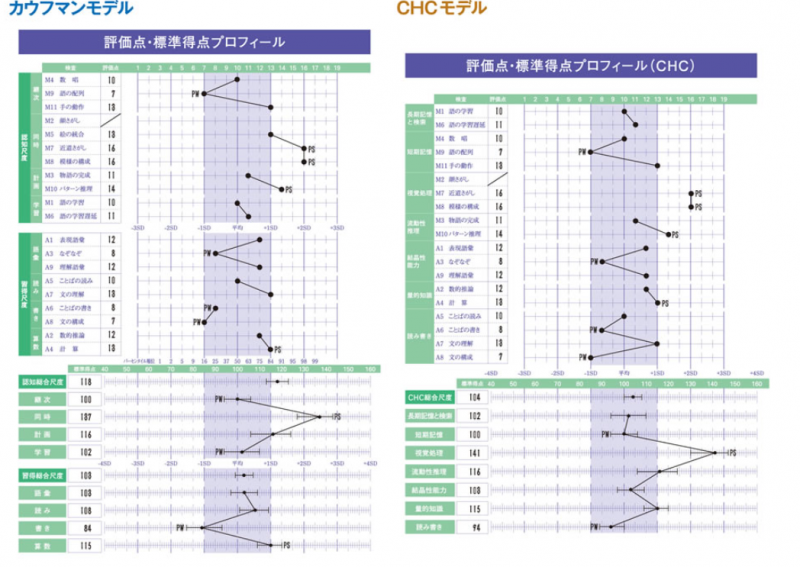

今日はI君の検査の報告をお母さんにしました。すてっぷでは、KABC2という認知面と(学習の)習得面が測れる検査を使います。検査は事業所の利用者でKABC2が可能な人であれば、保護者が申し込めば誰でも受け付けています。KABC2は先に述べた二つの検査があるので、二日に分けて1時間くらいづつ実施します。

I君は認知面がとても伸長していて習得面が追い付いていないこと(発達検査でわかる事 : 10/20 )をお母さんに話しました。検査結果を話していると、お母さんも最近I君が様々なものに興味を持ち始め、学校でも友達とよく遊ぶようになったといいます。これまで、I君は誘い掛ければ一緒に活動はしますが、活動するのは義務のようにしか受け止めていない感じでした。遊びはほとんど一人遊びが多かったのです。

ところが、この間、友達のしているマイクラに興味を持ったり、わからないところを友達に質問したりするようになったのです。また、お気に入りの友達に家で猫を飼い始めたことを話しています。I君が自分から家の事を話すなんてみんな耳を疑ったそうです。検査は数値で伸びたことしかわかりませんが、子どもの世界が広がり豊かになっていることが検査報告で保護者の方と話しをているとはっきりわかります。

ですから、検査報告と言うのは、ただ単に保護者の方や当事者に結果を話すというだけのことではなく、検査の結果と当事者の様子が一致しているかどうかを生の生活から確認しなおす作業とも言えます。そうして話しているうちに、検査報告で書いた支援策よりももっとリアルな支援策を思いついたりします。

検査報告は保護者の方にするのですが、報告書には関係者に「報告書の閲覧は保護者が了解している」という旨の鑑をつけているので、保護者は結果報告を手渡したい人に報告書の写しが渡せるようになっています。この報告書を一番見てほしいのは学校の先生です。最近は学校でもWISC4等の知能検査を行うようにはなっていますが、あまり、検査結果が生かされているようには思いません。何故なら、せっかく実施した結果について報告書を関係者に見てもらって支援に役立てるという発想が感じられないからです。

病院の検査は保護者の責任で誰が読んでもいいようにされていますが、その病院の検査結果でさえ、所有権は学校あるという前代未聞の発想をしている管理職もいます。検査報告の所有権は当事者と保護者にあり、保護者が求めれば情報は提供されなければならないことすらわかっていない学校があるから驚きです。当たり前のことですが、検査はその結果をどう生かすか関係者チームで考え、子どものために役立ててなんぼです。

ほめ倒す

G君が集団ゲーム中待っていられなくてうろうろするので、職員が「椅子に座ろう」とあちこちから声を掛けます。あげく、抱っこされて待つことになりました。H職員が椅子を示して「G君は順番で呼ばれるまでここに座って待ちます」と指示して、G君が座った途端、H職員が「自分で座れて偉いね!」と即座に褒めました。数分後に座っているG君を見て「頑張って座っているね偉いよ」とまた声を掛けます。

こうして、「誉め言葉」で間欠強化(部分強化=たまに褒めることで行動を持続させる方法)をし続けると、G君は今か今かとH職員をずっと見続けるようになりました。ところが、今まで椅子に座ろうと注意していた職員が何も言わなくなりました。この現象は「職場あるある」です。不適切な行動には注目するが、適切行動には注目しないという現象です。

良い行動は褒めることで強化されます。特に不適切行動から適切な行動に変容した時は誉め言葉を雨あられのように降り注ぎます。適切な行動した時に大人が注目してくれるということを学習させたいからです。ところが、良い行動に変容した途端に声をかけないのでは、学習が進みません。当たり前の行動でも、多動な子どもにとっては頑張っている行動です。褒める事にコストはかからないのですから、良い行動はインフレが起こるくらいほめ倒してあげてください。ただし、パターン的に褒めると慣れてしまうので、ランダムに不定期に褒めるのがコツです。

道に座り込む子

今日は座り込みエピソードが2件話し合われました。E君と初めての公園に歩いて行ったのですが、途中で以前遊んだことのある公園への道を見つけたE君は、そこから押せども引けども動こうとせず道に座り込んでしまったのです。頑として動かなかったので、しかたなく、初めての公園に行くのはあきらめてE君が目指す公園に行ったそうです。

Fさんは広い通りで横断歩道を行ったり来たりして歩くのが気に入ってしまい、職員が制止しようとすると道端で座り込んでしまって困ったという話です。おそらく、横断歩道を渡るときに車は止まってくれるのでそれが面白いので、遊びにしてしまっていると推測します。二人ともまだ低学年なので強制的に移動させたり制止することはできるけれども、それでいいのだろうかという話でした。

この場合はケースバイケースだと思います。Fさんの場合は四の五の言っている場合ではなく、公道での危険行為ですから座り込もうが何をしようが制止します。地域の方もこんな無法な光景を見せつけられたら不安になります。E君の場合は、このままでは座り込んだら要求が実現するということを教えた事になるので交渉が必要です。

E君には言葉がないので座り込むしか方法がないのですが、もしも、それが予測できるなら、行先の絵カードやご褒美を準備して出かけます。行きたがりそうな公園の絵カードも準備します。行く前に、行先の絵カードを示すことは大事ですが、新しい行先に抵抗が多い子どもの場合はご褒美も準備していることを伝えます。つまり、言葉のない子どもと出かける時は交渉のツールをフルスペックとはいかないまでも準備していきます。スマートフォンに必要な画像を入れておくのも一案です。

途中で座り込んだら、二つの公園の絵カードを示し、目的外の公園の時はご褒美がないことを伝えます。そのうえで、目的外の公園を差し出したときには要求を実現します。つまり、座り込んで実現させるのではなく絵カードコミュニケーションで要求が叶う事を教えます。転んでもただは起きぬ作戦です。もちろん、修羅場で絵カード要求や選択を求めても良い結果は出ませんから、毎日のトレーニングが交渉をうまく運ぶ担保になるねと職員で話し合いました。ピンチはチャンスです。

見ざる聞かざる言わざる

支援学校にお迎えに行ったら、D君が他の事業所の送迎車を叩こうとしていました。なのに、明らかにその行動を見ていた送り出しの担当教員は知らん顔して教室に引っ込もうとするので驚いたと職員が言います。子どもを手渡したら、あとはお迎えに来た人の仕事でしょという意味だろうかと職員は首をかしげます。

たぶんそれは、自分には対応不可能な行動問題なので「見なかった」ことにしているのだと思うのです。それは、事業所の中でも多かれ少なかれ見られることです。自分の担当でない子が不適切な行動をしていても、「見なかった」ことにする様子はあちこちで見かけます。

それは、善意にとらえれば、担当の職員の方針があるだろうから自分は口出ししないということでしょう。でもこれは、善意ではありません。先の支援学校の対応と同じだからです。「ここからはあなたの仕事、私は責任がない」と目の前で生じている事態に向かい合おうとしないのです。相手はモノではなく子どもです。障害がなんであれ、不適切な行動をしているのに修正がされなければ、それは認められたことになります。或いは、「君のことは気にかけない」というメッセージを送ることになります。

もしも、修正の方法が分からなければ、最低とるべき行動は一つです、近くの人と自分には対応が分からないけどどうしようと相談することです。スルーして逃げてはいけないのです。少なくとも、その場での最良策を話し合って、お互いが持つ情報を交換し合うのがプロの対応の仕方です。厄介な行動問題から逃げ出したくなる気持ちは分かりますが、私たちは行動問題にも向き合うことで口に糊する職業です。「見なかったこと」にしたりスルーするのは許されません。

修学旅行

C君が明日から修学旅行だと嬉しそうに話してくれました。感染症予防のために伸びに伸びた修学旅行がやっと実現するのです。しかも、一泊二日の旅行でホテル宿泊だそうです。発達障害の子どもでよく聞く修学旅行ネタは、不安で行きたくないというものが多いのですが、C君は無茶苦茶楽しみにしています。家族以外と遠くに行けるというのが楽しみだそうです。行先は和歌山方面らしく家族ともいったことがあるところだそうですが、知っているだけに見通しが持て安心していけるのかもしれません。

旅行中の集団行動がうざいとか、宿泊先の相部屋で相手と何を話したらいいのかわからないとか、自由行動で何をしていいかわからず不安だとか、ASDの子どもたちにとって見通しのない旅行は疲れるだけという子が多いのです。そのため、同じ場所に出かけてみる家族もいるくらいです。そこまでして、旅行する必要があるのかとも思いますが、参加しないという選択は普通はできないので、当事者にとっては深刻です。個室を与えてあげれば宿泊のストレスは軽減できるので、参加しやすくなると思いますが、それはそれでえこひいきだと陰口が気になるようで双方が受け入れられません。

そういう子もいるよとC君に話すと、「ふーん大変やね、僕は一日でも家族と別の場所で過ごせることがわくわくするけどな」とバスに一人で乗れないと嘆いたくせに生意気なことを言って、3000円のお土産代をどう使うかの細かな計画を饒舌に語ってくれました。良いお天気でありますように。