今日の活動

感情を表現する

Aさんが、水曜の帰りの時間になると「木曜日はすてっぷです」とわざと言います。木曜日は他の事業所なのですが行きたくないようです。自宅に送っていくときは、わざわざお迎えの家族の前で「木曜日は〇△◇事業所行きません!」と訴えています。大人としてはそれは困るので、何も反応せずにスルーしていると職員から報告を受けました。

大人として都合の悪いことは、子どもが上手く話せないからと言ってスルーしても良いものかどうか議論になりました。そうは言っても、理由もなく事業所を替えるわけにもいかないし、「そうだねー」と同意するのはまずいのではないかという意見。だからといって、「つべこべ言わずに行きなさい!」も信頼関係を構築する上ではまずいよなという意見。だとすると、無視する(聞こえていないふり)と言う選択も止むを得ないのではないかと堂々巡りです。

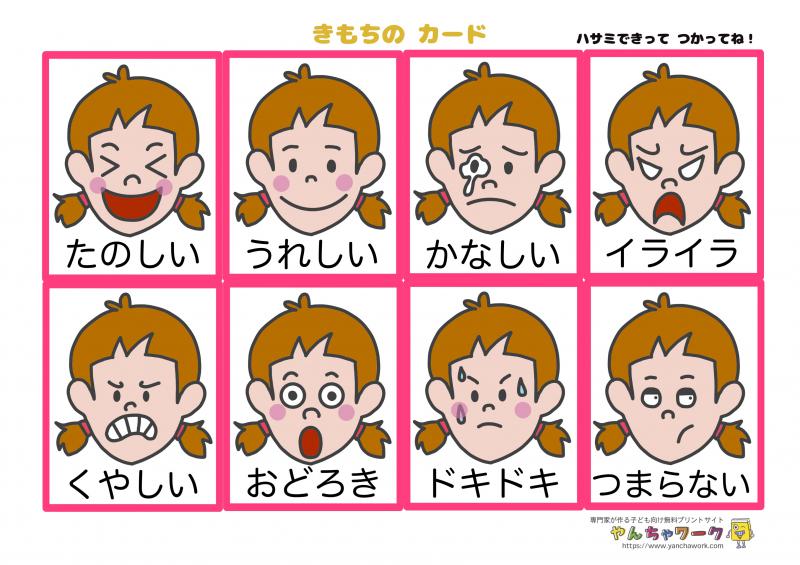

行為は認められないが気持ちは分かるという対応はできないものか検討しようと言うことになりました。以前、室内がうるさくて小さな子どもを叩く子どもに、それ以外の表現方法を教えればどうかということで、「うるさい!苛々する!」感情絵カードを職員に渡すことを教えました。その結果他害が完全になくなったわけではないですが減少させることはできたという経験があります。感情カードを持ってきたら「そうだなーうるさいねー」と同意するだけなのですが、それで少しはカタルシスを得たのかもしれません。

ASDだからと言って、他者の同意や共感は全く影響がないわけではないという事です。伝えて同意を得るのは形のあるお菓子や玩具が欲しい時だけではないと思うのです。「しんどい」「つらい」「悲しい」というネガティブな感情は生活の中で抑え込みがちですが、感じたことを伝えて「そうなんだー」と今の感情を理解してもらう事は大事なことだと思います。Aさんの場合にどうアプローチするかは検討が必要ですが、まずは健康チェック時など感情カードを使う機会を決めて「元気」などポジティブな感情を表出する経験を作り、今回のようなネガティブ感情の機会をとらえて、教えていくことから始めてみたいと思います。

だるまさんがころんだ

最近、子どもたちの間で「だるまさんが転んだ」が流行り出しているようです。おそらく、Netflixで配信されている韓国のサバイバルテレビシリーズ「イカゲーム」のヒットが原因だと思われます。ファン・ドンヒョクが脚本・監督を務め、この秋にNetflixで全世界公開され、ビデオゲームまでできているそうです。描写は頻繁に血しぶきが飛ぶ射殺シーン等全体として残虐で子ども向けではないです。ただ、そのプロローグで「무쿠게의 꽃이 피었습니다.(ムクゲの花が咲きました)」と言うゲーム、つまり、だるまさんが転んだゲームをするので、流行しているのかも知れません。

最近は、小学生とASDの障害の重い子どもも一緒にできそうなゲームは出来るだけ取り組むようにしており、このだるまさんが転んだゲームもレパートリーの一つです。鬼がこちらを向いたら止まるというルールはわりとわかりやすい様で、低学年のYちゃんができるのだから高等部生のZ君もできるだろうと参加してもらいました。Z君は1年前までは、目を離すと事業所を飛び出して職員の気を引く注意喚起行動が少なくない人でしたが、褒める事で注目要求を満たしていく支援を繰り返すことで安定して過ごせる様になりました。その結果、周囲の子どもの行動にも目が向くようになってきた人です。

取り組んでみるとだるまさんがころんだを理解していました。周囲の仲間の事をよく見ていたのです。でも、あまり楽しそうではないので、無理強いはできませんが、みんなと一緒にゲームしていることに職員が注目して褒めています。まぁ注目してくれるならまんざらでもないかなと参加しているZ君です。以前は逃げるのが好きだったから、だるまさん転んだも鬼タッチから逃げるところがあるので好きになるかなと思ったのですが、逃げて楽しむはもう卒業したようです。

食が細い

ASDのX君たちの食が細いのではないかと職員が心配していました。いわゆる偏食もあるけど、高学年にしてはおにぎり1個とか少なすぎるのではないかというのです。家ではがっつり食べている子でも外では給食も含めて食べる量が少ない子どもがいるのは確かです。原因はいろいろあるでしょうが、環境の変化に過敏で食欲がわかないというのが多いようです。

生理的な欲求の事を他者からあれこれ介入されても、いらないものはいらないのですから、あれこれ言うべきではないとは思っています。ただ、中にはそもそも、空腹感や満腹感の弱い子どももいて、自分がおなかが減っているのかどうかも分からない子もいます。周囲の人がどれくらい食べているのか興味がなく、低学年の頃と同じの量で良いと思っている子どももいます。

修学旅行に行ってみたら、旅館の夕食メニューが半端なく多いのにみんな食べてしまう子が多いことに驚くASDの子がいるように、食事量と言うのは年齢と共に増えていくものだと言う情報がなくて食べない子もいるようです。栄養価とか年齢に応じたカロリー量と食事量などを理屈として教えておくことは大事かもしれません。そのうえで、ざわざわしているところでは食べにくいというなら、家で多めに食べておいでという支援が必要な子もいるようです。ただ、保護者の方も同年齢の子どもの食事量を知らない方がいるので、これも正しい情報が必要なようです。

手が使えない場合のAAC

Vちゃんのスナックタイムでは、かなりはっきりとVちゃんが意思表示できるようになってきたと言う報告がありました。前回(スナックタイム改めコミュニケーションタイム: 08/26 )でも書きましたが、手が使えないからと言ってどんどん口に運んでしまっては、意思を表現する機会がないので、いらないものが口に入ってから吐き出すと言う行動になるという話をしました。

スナックタイムは何が何でも食べる必要はなく、本人の好みやタイミングを大事にしたコミュニケーションタイムにしてはどうかと言う提案をしました。すぐに口に持って行かず、手の届かないところで待ってみる。本人のアクションが出たら「はいどうぞ」と食べさせる。いらないものでスナックを持つ手を払いのけるような行動があれば「いらないね」と食べさせない。好きなものが二つあっても、二つを示して「どっちがいいの」と待ってみる。好きな方を手差ししてきたら「これが欲しいね」と食べさせると言う、本人の意思が出てくるまで待つと言う療育時間にしました。

これを3か月ほど続けてくる中で、欲しいもの、いらないもの、欲しかったけどもういらないもの、という意思伝達がはっきりできるようになってきました。また、家庭ではお姉ちゃんにふろ上がりのドライヤーをしてほしくて、ドライヤーをそっと手差ししてお姉ちゃんに要求する姿なども見られてきていると言います。

欲しいものの選択もできるし、誰にでも手差しや手払いでYES・NOが示せるならPECSなど代替コミュニケーションに移行したいのですが、Vちゃんの場合、手に届く範囲に物があると、何であろうと手で払い飛ばすという癖があって一向に収まらないのです。欲しいジュースを手差ししているのに、近づけて手に届く範囲にくると、わざわざ手で払いのけて飛ばしてしまうのです。従って、絵カード操作など手を使うものが難しいのです。

従って、今目の前にあるもののYES・NOしか意思表示ができないので、目の前にないものを要求する事ができないという限界がきているのです。そこで考えられるのは、手差しに変わるスイッチ類での意思表示ですが、目の前のものは手で払いのけるという動作しか経験のないVちゃんにこのトレーニングを強いることでストレスにならないかということや、NOの意思表示が「ボタンを押さない」という強化しにくい行動なので思案しています。もしかしてと、アイトラッカー(視線感知センサー)などを使った視線入力装置などの方が導入しやすくはないかと、これも思案中です。

地域の中でわくわく Y先生のじゃんぷ通信10

地域の中でわくわく Y先生のじゃんぷ通信10

放課後デイに通う子ども達は自分たちの住んでいる地域のことをいっぱい知っています。1年生のSさんが、学校で近くの神社にどんぐりひろいに行った経験をすると、「お母さんとたくさん見つけてきた」とどんぐりを持ち込んでくれます。それでコマを作ったりしていると、2年生のT君が、「僕の家の近くでいっぱいとれるから持ってくる。」と言って次の時、箱にいっぱい集めて持ってきてくれました。又3年生のNさんが「噴水公園のところにいっぱいおちてるよ」と教えてくれて、先生と一緒に取りに行ってくれました。

地域の中で見つけたどんぐりで何か作ろうとリース作りを提案するとどんどん広がりました。リボンを穴に順に通す作業やリボン結びをする作業、手順を考えてどんぐりや星飾りをつけていく作業は学習にも通じる生きた教材になりました。一人一人取り組み方が違ったり、手順のここで困っているのかと発見があったり、こんな発想の仕方をするんだといい所が見つかったりしました。

放課後デイ「じゃんぷ」の支援は直接的には、学習の困りに対する支援を繰り広げていますが、最終的には自分たちの地域の中で生きていける子どもたちにしたい、そんな思いも大切にしながらの日々です。みんなが作ったリースをクリスマスツリーに飾ると季節感いっぱいの生活が広がります。