今日の活動

ボールのやり取りとコミュニケーションレベル

Tちゃんが対人で向かい合ってボール投げやボール蹴りができないと職員が困っていました。Tちゃんは話し言葉がなく自分のつもりだけで動くので行方不明になりやすい子どもですが、しつけられた衣食のスキルは問題なくできる子どもです。Tちゃんの生活スキルだけを見ていると遊びもそれと相当なことが出来そうに思うのは無理もいないことです。

Tちゃん達は大人とマンツーマンの事が多く集団遊びが足りないので何か取り組めないかと提案されていました。そこで、先輩のU君やR君と一緒にボール投げやボール蹴りに取り組もうとしたのです。しかし、Tちゃん愛想はいいのですが、ボールが来てもそれを弄んでみたり座ってみたりするのでやり取りが成立せず遊べなかったというのです。

実は、コミュニケーションレベルとやり取り遊びは連動しています。コミュニケーションは相手からのメッセージを受信して返信していくというやり取りです。ボールのやり取りも言葉ではありませんが、そこに相手へに向けた意味があります。何も言わなくてもボールを相手に投げることは「うまく受けて返してね」という意味がこめられているのです。この意味を双方でやりとりするのでボールのやり取り遊びは楽しいのです。

この自分に向けてこめられた意味がわからなければ、ただ目の前にボールが転がってきただけなのです。向こうで職員が「こっちこっち」というから投げてはみますが、なんのために投げたか意味が分かりません。だから楽しくないのです。つまり双方のコミュニケーションが成立するには媒体が難しすぎたのです。簡単にするにはボールを相手に直接渡して「どうぞ」「ありがとう」の関係です。これなら渡すと言う意味は分かるし、距離が近いので気持ちも切れにくくなります。

Tちゃんには、PECSを取り組んだ方がいいねとご家族とも話しています。絵カード交換は、意味がカードに書いてあります。ボールに暗黙の意味を込めるのもすぐに意味が消える音声もよく似ています。私たちが絵カードコミュニケーションに力を注ぐ意味はここにあります。そして、Tちゃんに向いた集団遊びはみんなでつながって遊具をはしごしたり、向かい合って遊具で遊んでみる並行遊びが丁度いいかもしれません。楽しいねという情動を共有する場を作ることから丁寧に取り組みたいと思います。

支援計画作成の舞台裏

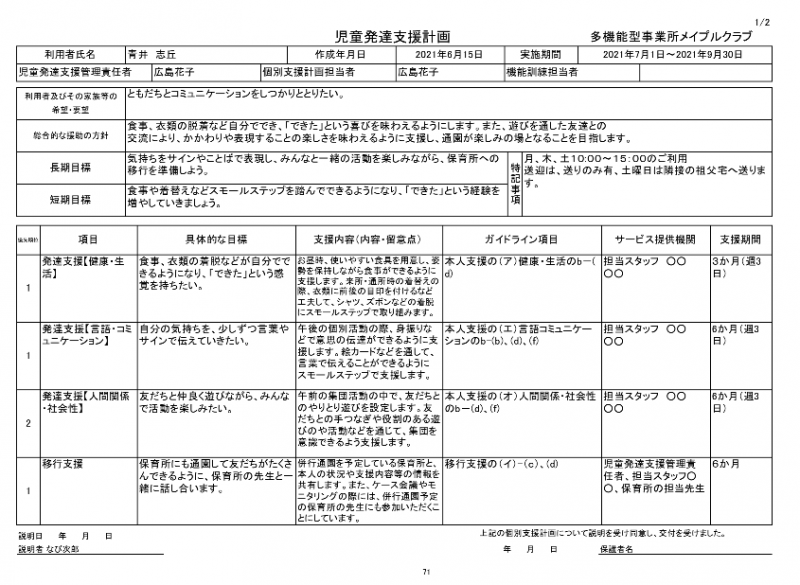

支援計画懇談が年度末にむけて始まりました。30名近くいる利用者の保護者に営業時間の限られた時間(午前中)内に来てもらうとなると、一日一人が精一杯ですから、毎日続けても2か月弱かかります。他にも、見学やら会議が入りますので、3か月弱は考えておくと、春休みに入れば朝から子どもたちが来るのでできないから、今頃から始めないと年度末中に終わりません。

長期休業以外の月に分散させても半年に1回支援計画は見直すので、1か月換算すれば10名にするか7名ほどにするかの違いなので、それなら実践計画や教材づくりに集中できる平日営業日を3か月間を作ろうということで、支援計画と計画懇談の期間を設けています。長期休業で全日忙しい3か月、教材づくりや実践の工夫をすることに集中する3か月に比べ、計画作成に関わる期間は6か月です。現場では計画作成に関わる時期が長すぎると感じています。

さらに、じゃんぷなど個別療育型事業所では週当たりの利用が1回だと、経営を成立させるためには利用者数をすてっぷの3倍程度に増やす必要があります。しかし、利用回数が少ないからと言って、機械的に作成時間や懇談時間を3分の1にするわけにはいかず、計画作成に関わる時間は大して変わらないので、支援時間に比べ計画作成にたくさんの時間をかけることになります。

それでも、利用者の保護者からは、他の事業所には見られないほど丁寧でわかりやすい計画書の説明だと感謝されることは多いです。そして、保護者理解が得られてこそ、全体で取組むことができ、子どもは変わっていくのですから、あまり機械的に時間を減らすのもできれば避けたいです。ただ、時間をかけたから理解が得られるのではなく、優先順位を明示して端的に説明することが大事だと心がけてはいます。

職員にとっても、自分の書いてきた計画やまとめを集団的に議論する中で、新しいことに気づいたり工夫が生まれたりしますから、大事な作業ではあるのです。それにしても、満足の得るものを作ろうとすると時間がかかります。毎回同じ計画を掲げているなぁと反省する子どもも出てきます。堂々巡りに行き詰った時は専門書を読んだり研修会に行ったりする必要がありますが、なかなか経営上難しい課題です。今回は、支援計画の舞台裏、楽屋話を書きました。ぜひ、事業所同士で個別支援計画の作成についての工夫などを交流するために話し合いたいものです。

できるようになっても褒めてあげよう

つい最近まで壁によじ登るわ、思い通りにならなければ叫ぶわ、衣服が少し濡れただけで素っ裸になるわのSちゃんが、最近とってもいい子だと評判です。不適切行動への最後の取組が9月頃、事業所に入る時の「こんにちわー」の大音声を、「2の声でお願いします」とあらかじめお願いして【2の声でお願いします : 10/13】、最近はひそひそ声であいさつをするSちゃんです。そこまで小さな声でなくてもいいのですが、やや小さいの調節はSちゃんには難しいようです。職員はSちゃんの小さな声でも必ずこんにちわと返すようにしています。それでSちゃんは満足なのです。

でも、賢くなったと言われ「普通になった」子どもは職員からの注目を浴びなくなります。特にASD児の場合他児ほど人に関心を示しませんから大人の方も忘れがちになります。しかし、それでは子どもは人に注目を向けないまま育ってしまいます。普通にできたことでも頑張っているんだと理解して、「上手だね」「偉いね」「すごいね」と声をかけてあげて欲しいのです。失敗しても大人の修正支援を受ければ褒めてもらえると言うことが記憶に残れば、今後も支援を受けやすくなります。

支援の「アフター支援」を確実にすれば、支援を享受するための関係性がしっかり結びつけられます。修正支援を受けた後は、しばらく褒めてあげることが大事です。できるようになったから褒めないのではなく、「よく覚えていた」「毎日頑張っている」ことを褒めてあげて、支援を受けて良かった感情をしっかり刻み付けてほしいと思います。そして、褒めている職員を見つけたら、職員の頑張りも褒めてあげて欲しいです。叱る事にはたくさんのリスクが付いて回りますが、褒める事にはリスクもコストもかからないですから。

文字が好きになる支援

R君が最近漫画の本を家で読んでいると聞きました。文字を見るだけで嫌悪感をあらわにしていたR君が漫画の吹き出しを読んでいるというのです。しかも、クリスマスのプレゼントのR君のオーダーは漫画本だそうです。えー字が嫌いだったのではないの?字をみたらイライラするんじゃないの?とこれまでのR君を知っている職員はびっくりです。

以前【発達検査でわかる事:10/20】でも書きましたが、遊ぶ仲間が変わり興味が増えるにつれ自分から文字を読むことが増えた印象があります。その変化に同期して認知力が向上したという知能検査の結果が出たのです。以前ブログに掲載した読み書きに障害のあるドローン操縦士の髙梨智樹さんは、オンラインゲームにハマり知らない相手にチャットを打つのが楽しくてローマ字入力が身についたそうです。R君も友達とマイクラ等でパソコンを使う事が多くなってから文字への抵抗が薄れてきています。しかも、R君には発達性読み書き障害はなかったので上達はあっという間でした。

R君が文字を嫌うようになったのは、スタンダードな文字の教え方をしたからです。通常、ひらがなを教える時、読めたらすぐに書けるように文字を練習させます。これは伝統的な「書いて覚える」という指導法です。R君の場合それがいけなかったのです。R君はASDでこだわりがあります。文字を見ると自分のこだわりで下から書いてみようとしたり、そっくりに書かないと気に入らないのでものすごく書写速度が遅くなり、その分練習量が確保できません。

そして、書き順についても周りの大人が「ちがうちがう」とダメ出しを連発します。ASDの低学年児に「ちがう」「まちがい」「ダメ」「✕」はご法度です。文字の練習のたびにこだわりが認められず、ダメ出しが続けられたR君は「文字なんて嫌だ」となったわけです。ところが、友達と共通の遊びでPCを使ったり将棋に興味を持ったりする中で文字にアクセスしないわけにいかなくなったのです。好きな事なら頑張れたというわけです。

そんなわけで、ひらがなカタカナも簡単な漢字もR君は自学自習で好きなことを支えに自分で獲得したのです。きょうだいの読んでいる漫画も面白いことに気づいたようです。漫画は全て文字にルビがふってあるので知らない言葉でも読めるし、絵で何となく意味がつかめるからです。こうしてR君は今も新しい言葉を仕入れて「勉強が楽しく」なってきたそうです。

周囲の大人はてっきり発達性読み書き障害があると思っていたのです。ASDの特性を考慮していない文字の教え方が原因で、文字を嫌っていたとは夢にも思いませんでした。自分の感情にも気づかず、言葉でもうまく表現ができない低学年期のASD児の行動は大人に誤解されやすいのです。我々も専門家でありながら2年もそのことに気づかず、発達性読み書き障害を疑っていたのですから、R君には申し訳ないと思っています。そして、まさか遊び集団を変えることで勉強が楽しくなるきっかけを作るとは思いもしませんでした。

字が読めることができれば新しい知識はどんどん入ってきます。今回の検査数値の急激な上昇もこのことと無関係ではないようです。もともと、低学年の時も文字を読む力はあったけれど、新しいことを学習する力が弱かったのです。こだわりへのダメ出しに過敏に反応していたのです。ASD児への教え方の王道は好きなジャンルから攻めることです。それは、どの子も同じですが、特にASD児はこの事が重要だと改めて思いました。

注意されたことは忘れる?

Q君が「事業所に早く着けばタブレットでゲームする時間伸ばすって約束だったよね」と職員にいうので「それはQ君が勝手に言った事で約束はしていないよね」「約束は双方が合意しないと約束って言わないよ」と懇々と職員が話すにつれて、Q君の顔色が暗くなっていき「約束したやんけ」とうめくように呟いて塞ぎ込んだ様子で事業所に入っていきました。

Q君は、こうした記憶違いがよくあり、それを大人から訂正されても翌日には忘れていることが多いです。あたかも記憶を飛ばしているようにも見えるのです。しかし、一方で服薬調整が成功したこの半年間は、自分の感情のコントロールがとても上手になり、友達もQ君はこのごろ怒らなくなったと評価しています。残っているのはこの思い違いと、注意されたことが記憶に残らず、注意されるとおなかが痛くなることです。

逆に、褒められたことで翌日にその行動を忘れることはありません。どうやら、注意されてブルーな感情に落ち入ると、記憶が残らないようです。友達と興奮してディスりあってお互いにあそこまで言うことはなかったなという結論があっても、次の日また同じように喧嘩していることが多々あり、周りの子どもは「また同じ事言って」と次第に相手にしなくなるのですが、Q君は気づいていないことが多いのです。

Q君は気分が崩れてしまうような失敗経験は学習が成立しないようです。良かれと思ってQ君を安易に注意するよりも、あらかじめ約束をして、うまくできたことをほめて、良い経験の学習を成立させることが大事なようです。職員にも、Q君には苦言よりも誉め言葉と頑張った彼へのリスペクトが重要だと話しています。Q君が背負ってきたこれまでの体験が、嫌な気分から記憶を飛ばす癖を作っているなら、これからは良い気持ちで学んだ記憶を増やしていくことを支援しようと言うことです。