今日の活動

「聴覚法」効果あり!

最近J君から、PCのキーワード検索する時にキーボード打ってほしいと言う要求がなくなったと職員の間で話題になっていました。J君は今は一人でiPadの50音表で検索キーワードを打ち込んでいます。まぁ、これまではパソコンのキーボードなのでローマ字入力もできないから仕方がなかったのではという職員もいますが、PCでも50音表を出して入力することは可能でしたがそれすら煩わしがって、職員に入力をお願いすることが多かったのです。

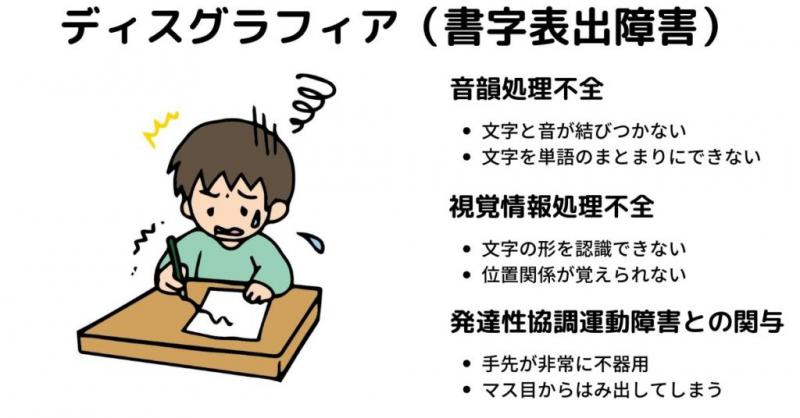

J君はおそらく(医師の診断がない)発達性ディスレクシア(書字表出障害「ディスグラフィア」を含む)で6年の1学期ですら50音表が頭に入っていなかったのです。それに職員が気づいたのは車で出かける時にカーナビの検索をお願いすると、50音表で入力するとき文字の位置がわからず、文字の形を探して入力するので、検索がものすごく遅くもしやと思って、1学期から50音を暗唱する聴覚法に取り組んだのです。

聴覚法と言うのは極めて簡単で短時間のトレーニングです。ただ、機械的で面白いものではないので、自学自習は難しく、大人が毎日ついてあげる必要があります。J君は週3回通所しているので、毎回5分~10分取り組めば、効果が上がるはずだと4か月ほど経過しました。このトレーニングは、読み書きの苦手な人は、すらすらと頭の中に50音が思い浮かばない事が原因だと言う仮説の元に、頭の中に九九を覚えるように50音を「あ~ん」まで唱えて音で50音表を記憶してしまうという手法です。

ひらがなの読みから書きカタカナへと進み通常半年ですらすらと50音の読み書きが可能になります。J君は本は大好きな軍事ものや無線関係はむさぼるように読むのですが、書くのはからきし遅いです。読みも、間違えて読んでいるものもあります。今回はタブレットの50音表入力が苦労なくできるようになったとのことですが、これは頭の中に50音表が音として入ったのだと思います。

4か月でひらがな入力がものすごく楽になったJ君ですが、最初は「俺はあほやから訓練しても変わらん」と自分のことをよく卑下していたものです。最近は自分をディスることが少なくなりました。ひらがなの入力がスムースになるだけでも自己イメージは相当変わるという事です。書くことは視知覚や不器用の問題もあり訓練コスパが悪いので、キーボードでのローマ字入力を勧めています。これも今はかたくなに拒否していますが、アルファベットでローマ字音が頭に入れば気持ちも変わるはずです。

不安と行動

H君が、I職員に抱っこをしてほしがるのは、お母さんが入院していることと関係あるのかという話がありました。家庭環境が変わって母がいなくて寂しくて不安で他人に抱き着くのだろうという推測です。確かにH君は不安かもしれません。しかし、不安だから抱き着く行動がH君に起こるかどうかはわかりません。

それは、他の職員には抱っこをしてほしがらず、特定のI職員にのみ要求するからです。たぶん、以前にもI職員がH君の担当で抱っこ経験があったからだと思います。その時はお母さんは入院していませんでしたが、H君にしてみれば、抱っこをしてくれる職員としてインプットされていたのではないでしょうか。

H君は散歩でも疲れてくると、職員に抱っこを要求します。これも、歩けないのではなく、散歩の場面ではよくそうして大人が抱っこしていたのかもしれません。もうすでに抱っこに耐える体重でもなく、一人で歩ける足腰になっていますが、H君の中では、これまで抱っこしてくれたのだから同じように要求しているだけです。

話は翻って、私たちは子どもの行動から子どもの感情を類推しています。しかし、子どもにしてみれば以前も同じようにしたので今回もそうしているだけという場合も少なくありません。確かに、H君の感情を理解して支援に生かしたいとは思いますが、こちらの思い込みで行動を受け止めても子どもに違うメッセージを送ってしまうので、判断が難しいねと話しました。

やり直しは最後までフォロー

6年生のE君が帰り際車に乗せてもらう時に、F職員を呼び捨てにして声をかけたと言います。それを聞いていたG職員が「E君、やりなおし」と適切な声掛けをするように注意したそうです。「で、そのあとE君はどうなったの?」と聞かれると、忙しかったからどうなったか見てないというのです。それでは、やり直し支援になっているとは言えないという話になりました。

E君は、以前に忘れ物が多いのでチェックリストをつけるように指示されていたのですが、めんどくさいのでチェックしない日が続いたのです。そのことを以前も他の職員から指摘されていて、帰り際のE君の心は少しざらついているのです。そんなこんなで帰りにのせてもらう職員を呼び捨てにして自分の気持ちを表現したのかもしれません。話の文脈としてはそういうことです。

呼び捨てはいけないのでG職員のやり直し指示は正しいです。しかし、横から口をはさんだのは否めませんから、高学年としては気持ちのやり場がなくなります。せめて、最後までE君の行動を見納めて「聞いてくれてありがとう、よく言えたね」と評価するところまでで指導のワンセットです。口だけはさんで、見届けないというのはアウトです。E君の心はさらにざらついたことかと思います。子どもの行動は、大人の鏡です。ざらついた気持ちを癒すのは大人の丁寧な支援にかかっています。

大丈夫?という言葉

Dさんのトイレの後始末で、Dさんに「あとは大丈夫?」と職員が聞いて、Dさんが「大丈夫!」と答えたので本人に任せたら、トイレは汚れたままで全然片付いていなかったという報告がありました。職員は「大丈夫?」の前に、「トイレが汚れているけど一人で片づけられますか?大丈夫ですか?」と言う意味を込めて「大丈夫?」と聞いたのです。

ところが、Dさんにしてみれば「大丈夫?」は体調の良し悪しの際に使う「大丈夫」と理解していたので、体は元気なので大丈夫と答えたのです。「いやいや、トイレが汚れているから職員がDさんの支援にきたという文脈でわかるでしょう」というのが職員の言い分です。通常は職員の言う通りです。でもASDの人の場合は字句通りか、良くて経験通りにしか理解しないことが多いのです。

女性の場合男性に比べて主語や文脈を省略して話すことが多いように感じます。これは、相手に状況の共有ができていると感じている経験が女性に多く、男性の場合は正確に言わないと伝わらないことがあるという経験に裏付けられるのかもしれません。今回は、女性職員の女子への言葉かけの場面ですから余計に主語や「共有されているはず」の中身が省略されたのかもしれません。

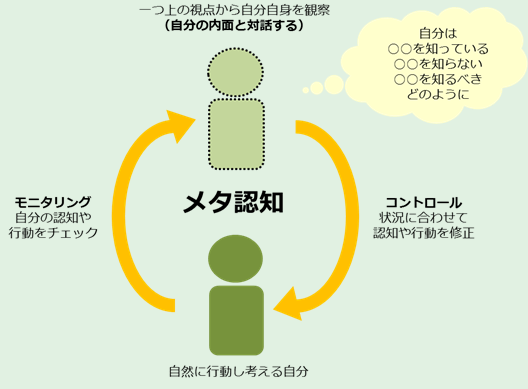

こうした、言葉の背景にある意味を理解するのをメタ認知といいます。自分と他者の関係や状況、文脈を客観的・俯瞰的に理解する力です。ASDの人はこうした言外の意味理解を前提とするメタ認知が弱い人が多いのです。男性が男性に向かって「ライターを持っていますか」と聞くときは「喫煙するのでライターを貸してほしい」の意味ですが、ASDの人はライター所持の有無を聞かれたと思い「はいライターは持っています」と言って立ち去る例が喫煙者が多い昔はよく取り上げられました。

最近よく使われる例では、友達が言いにくそうに「お金持っている?」と聞けば「お金を少し貸してほしい」という意味ですが、ASD者は「お金は持っているよ」でそのあとの話が進まない場面がメタ認知の弱さとして紹介されます。こうしたやり取りが続くと、空気が読めないやつだと卑下されたりしてハラスメントにつながっていきます。主語や内容を省略する「大丈夫?」は対人関係の中では多用される言葉ですが、ASDの傾向のある人には、主語や文脈が共有されていないかもしれない事を留意して、手助けの必要性を具体的に質問することが大事です。

ごほうび考

Bちゃんが、C職員の言う事の聞き分けが良いのはC職員が「圧をかけている」からだと他の職員が思っているそうです。C職員の指示をBちゃんが素直に聞くのは、C職員のいうとおりにしたらBちゃんにとってメリットが多かったからだと思います。Bちゃんはコミュニケーションがうまく取れないので、不適切な行動が多かったり、思い通りならないと大声で泣いたりする子でした。

Bちゃんの支援は不適切な行動に大人があれこれ注意するより、適切な行動ができている時に褒めようという、スタンダードな作戦を立てました。ただし、Bちゃんは褒められると言う意味が分からないので、大好きなおやつを少量あげながら褒める行動を並行させるようにしました。褒める事は簡単な内容で褒めました。移動している時に先頭の職員を追い抜かない、列から離れ出して呼ばれたら皆の列に戻ってくるという行動を褒めました。「えらいね、みんなと歩けたね」と褒めては少量のお菓子を提供しました。

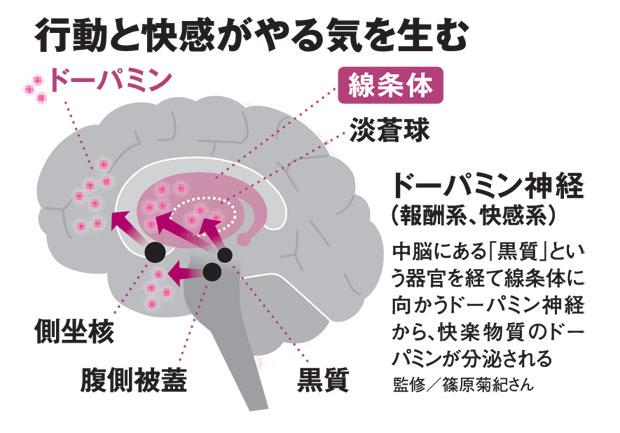

仲間と一緒にゲームに取り込めたら同じように褒めます。タブレットゲームの終了時間になって終えられたら褒めます。こうした褒める活動に一番力を入れていたのがC職員でした。1年たってBちゃんには今はお菓子は提供していませんが、C職員が言うと「はい。わかりましたー」と聞き分けるようになりました。食べ物を支援に使うのは、動物の餌付けのようだと嫌う方もいますが、動物も人間も報酬で学習することは同じです。でも、最後は食べ物があるから行動するのではなく、褒めてもらえるから行動するようになります。

甘さは、快感物質のエンドルフィン、ドーパミンやセロトニンと言った学習や意欲に関係にする脳内物質の放出を強めます。これは、誉め言葉でも同じ効果が得られますが、報酬系の反応の弱い子どもの場合は、言葉だけでは報酬系が作動しない場合があります。甘いものはこれを助けるブースターのような役目を果たします。重要なことは、同時に大人がしっかり褒める事です。このことによって褒められた経験と意欲や快感が連合していきます。そうなると糖分は必要なくなり、褒めるだけで同じような脳の状態を作り出します。Bちゃんが、C職員の指示を聞くだけで行動を止めたり、始めたりするのはこういう神経学的なメカニズムが推測されます。まだ、残念なことに他の職員とはこうした作用が生じないのは、Bちゃんが言葉と言う聴覚情報ではなく、C先生の姿という視覚情報がまだまだ強く作用しているという事です。

本当に誉め言葉が分かるようになれば誰の支援でも享受するようになると思います。今は、まだ他の人の場合、ご褒美が効果的なのかもしれません。ただし、糖を脳に効率よく利用させるために重要なことは運動です。つまり、運動することにより糖が脳に利用されやすくなり、脳が活性化しやすくなるのです。運動しないで甘いものばかり摂取しても、その甘いものは脳にほとんど利用されず、脂肪蓄積の方にばかり利用されるため太るだけになり、脳は活性化しないのです。また、糖分作用の依存性は麻薬作用のそれと同じですから、計画的な使い方が必要です。適度な運動・ご褒美・誉め言葉この3つがそろうことが大事です。