今日の活動

ピンチはチャンス

パソコンを遠隔操作でオフにするソフトウェアーはないかとスタッフが聞くので理由を聞くと、小学生のU君らがパソコンのゲーム時間を何度言っても守らないので強制的に終了するソフトウェアーで解決したいとのことでした。

「あのね、ここはゲーセンじゃなくて療育施設なんだけどな」と呻いてしまいました。スタッフがPCを止めたい理由は、U君が時間通りに動いてくれないと他の子どもの送迎時間が遅れるからです。子どもに言っても言っても言うことを聞いてくれないのは、放デイでは当たり前のことです。皆が困るということが想像できない子や、約束を忘れてしまう子が通所してくるのが放デイだからです。

こうした事例に取り組んで成果を出すのが報酬をもらっているプロの証です。リモートでゲームを物理的に切ってもU君の問題は何も解決しないし、自尊感情も育ちません。まずは、理由を説明し契約をして契約を履行すればボーナス点として延長時間が次回以降に貯金として与えられ、履行しなければ次回はPCはないという約束をすればいいのです。トークンエコノミーに取組む良いチャンスを生かしてほしいと思います。

スケジュールの前に教えるべきこと

スケジュールの支援10/6 のところでも書きましたが、スケジュールの理解はPECSではフェーズ3bだと書きました。スケジュール理解は「義務と報酬」の関係の理解が基本とも説明しましたが、もう少しわかりやすい説明がいると言われていますので、書き加えたいと思います。

生活に沿わせようとして、親切心でスケジュールを導入しても、かえって混乱する子どもがいます。新入所・入学の時期、療育教室や支援学校や学級の教室の個別スケジュールエリアに貼るスケジュールカードは、最初は次の場所に移動する1枚から慎重に進めていく事が必要です。

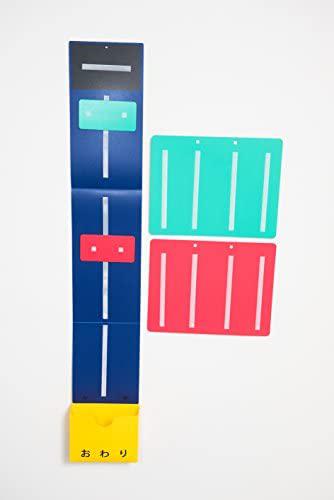

スケジュールカードの手順は、貼ってある絵カードを「これからやることスペース」に貼り付けるか、やるべき事を忘れそうな子どもなら行くべき場所(机等)に移動して貼り付け、終わればそのカードを剥がして持って戻り「おしまいボックス」に片付けます。(「スケジュールボードに戻る」というトランジションカードは「戻りなさい」と言う言葉の代わりのキューに過ぎず、フェイディング方法がなく、子どもにも支援者にもスケジュールの意味(自立性)を形骸化させ、結果的にプロンプト依存を強化しているように思います。)

もちろん初めてスケジュールを見る子どもの中には、一目スケジュールを見れば一日の流れを理解する子もいます。しかし、ASDの子どもは対人相互性の理解やコミュニケーションに課題を持っているので、このスケジュールの意味に大人との契約だという事は理解できていないのです。こうした子どもは、嫌なスケジュールを落としたり、投げたりします。

これは、スタッフに「嫌」を訴えたいからではありません。カードが無くなればやらなくていいと理解するからで、要求や交渉のコミュニケーションの存在を知らないからです。つまり、スケジュールを不適切に扱う子は、表出のコミュニケーションレベルがとても低いと考えるべきで、まずはそのレベルに合わせて取り組む必要があるのです。

絵カードの不適切な扱いの後でスケジュールボード上で交渉をする人もいますが、子どもによっては不適切に絵カードを扱えば嫌いなカードがなくなった・後回しになったという学習にならないかどうかの注意が必要です。

世間では、構造化支援=スケジュール提示と思われがちですが、その子の表出コミュニケーションレベルに合った、契約・交渉のトレーニングが必要です。それがスケジュール2枚提示の場合もあれば、1枚絵カード指示のこともあるし、それと並行して表出のコミュニケーショントレーニングに取り組まれなければ、大人と子どもの関係はちぐはぐなままとなります。

ビギナー支援者は支援グッズの意味を考えずに先輩の支援の真似をしがちですが、スケジュールよりも先に教えるべき表出のコミュニケーションの課題がないか、良く考えてから支援する事が重要です。

好きなものがあることはいいこと

先日の懇談会で、T君が習い事を嫌がるので困ったという相談を受けました。T君の欲しいものがあるか聞くとゲームが欲しいとのことでした。それではゲーム機やゲームソフトをご褒美にして習い事に通わせてはどうかとお話ししました。

すると、ゲームを与えてしまうとやめなくなってかえって家の中の親子の争いごとが増えそうで気が進まないとのことでした。ゲーム時間親子摩擦事象は、大抵の家庭で日常茶飯に生じている問題ですから、世界中で沢山の解決アイデア事例が蓄積されています。また、ゲームをするためにお手伝いをしたり、勉強をしたり親が仕向けることが、物を与えないと行動しない即物的で自制の効かない人になってしまわないか心配だという保護者の気持ちもよくわかります。でも、「ご褒美子育て」を貫いたから、即物的で自制の効かない人になったという例は見た事がないです。

むしろ、幼少期に必要以上の我慢を強いられたり、親の気分で一貫性のない物の与え方をされて、大きくなってから自制が効かず、いろいろ問題を抱えている人の方が目につきます。欲しいものを与えることは悪いことではありません。約束を守れば報いはあるということを小さな時期からしっかり教えることが人への信頼感や自尊心を育てると思います。特に相手の気持ちを推し量ることが苦手な子どもたちには、目に見えるものが大事なように思います。思いやる気持ちは褒められた経験から育ちます。

私たちが困ってしまうのは、好きなものが見つからない、やりたいことが見つからない人です。元気な人をコントロールすることは容易ですが、欲しいものやりたい事が見つからない人の行動変容はとても難しいです。ゲームにしろガンプラ(「機動戦士ガンダム」のシリーズに登場するモビルスーツ、モビルアーマーと呼ばれるロボットや戦艦などを立体化したプラモデルのこと)にせよ、子どもに欲しいものが沢山あることは、子育て上、とてもラッキーなことだと考えると、色々なアイデアが湧いてくると思います。

初めてを、楽に

新事業所じゃんぷ、開設して10日程が経ちました。ありがたいことに、ポツポツと見学希望等いただいています。

学びの広場じゃんぷは、児童発達支援(療育)と放課後等デイサービスの多機能型ですが、今日は放デイの見学がありました。見学と言っても、まだ実際の場面を見ていただくことはできませんから、見学者自身に少し体験してもらえるような活動を用意しました。

スタッフ側も、楽しんでもらえるかな?じゃんぷを好きになってくれるかな?とドキドキで迎えますが、お子さんも初めての場所でドキドキしていると思います。発達障害の特性をお持ちの場合、『初めて』が苦手な方も多いので。折しも今日は朝から続く雨。雨や濡れることが嫌いなお子さんもいらっしゃるので、あまり初日には向かない天候…。

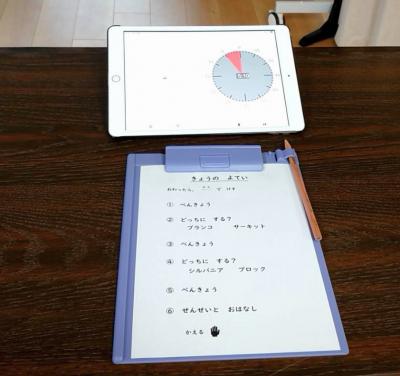

今回は字が読めるタイプの方でしたので、プリントしたスケジュールと、Ipadにダウンロードしたタイマーアプリを用意しました。

本来、時間的見通しや切り替えを支援するためのツールですが、お子さんとのかかわりの中では、大人と子どもの共通理解や交渉を助けるコミュニケーション支援にもなっていることを実感します。

「○○したら△△できるよ」と口約束でなく、はっきりと書いてある予定。「もうおしまい」でなく、『あと○分』と自分で確認できる見通し。情報を、ズレなく、双方がわかるかたちで共有することが、まず余計な混乱や、相手への不信を減らします。要求や拒否を上手く、程よく伝えることが苦手なお子さんとの初めての交渉を穏やかにし、お子さんの希望をスタッフが把握しやすくなります。

活動の最後に感想を聞くと、笑顔で「楽しかった!」と嬉しいコメント。スケジュールはやりとりの書き込みでいっぱいでした。楽しくて、まだ遊びを終わりたくない一幕もありましたが、スタッフが「じゃああと何分する?」と聞く前に「10分!」と交渉開始。素晴らしい!

少し予定時間を過ぎていたので、お互いの折り合いで、『5分』にタイマーをセット。タイマーアプリ、アラーム音が涼やかで耳に優しく、『おしまい』と文字も出るスグレモノです。スタッフとハイタッチをして帰っていかれました。

スタッフ支援

Sさん担当のスタッフがSさんの不適切行動に手を焼いていました。外に出ると逃げる。部屋の中にいると本棚から本を落として散らかす。注意をするとドアを蹴って大声を出す。「どうしてそんなことするの!」「そんなことしていいと思っているの!」と言いつつも、Sちゃんの後追いでスタッフは途方の暮れています。

「スタッフさん交代してあげて」とベテランのスタッフさんに交代してもらいました。ベテランのスタッフさんは、先手必勝です。遊びに誘い込んで主導権を取るのです。今まで不適切な行動しかしていなかったSさんは、ニコニコして安心して遊んでいます。「(私には)難しいですね」と先ほどのスタッフさんが言いました。

放デイはパートスタッフさんにも来てもらっているので、様々なキャリアの方がいます。皆さん福祉畑や教育畑でのベテランさんが多いです。ただ、「見守り」の考え方は子どもの場合意味が違うことが多いです。子どもは何をしていいかわからないときは、Sさんのように大人を巻き込んでくることがあります。それを、遊んでほしいサインとして受け止め遊びを教えてあげると、安心する場合が多いです。保育・教育畑ではよく知られていることですが、成人や重症心身障害の支援経験者の場合は、経験しないことです。スタッフ支援は忙しい中では丁寧にはできないのですが、OJTでその場で支援していくことが大事だと思います。

フラッシュバック

ASDの人にはフラッシュバックを起こしやすい人がいます。多くは驚いたり、怖いことがあった時の感情や行動がずっと残っていて、何かの拍子に繰り返してしまうのです。厄介なのは、結構困った行動が多いのです。おそらく、きつく怒られたか何かで驚いた経験として行動も一緒に保存されるようです。不適切な行動を起こして怒られて驚いているので、不適切な行動と驚きや不安な気持ちがセットになってフラッシュバックするのです。

Rちゃんは車道に飛び出して車を急停車させたそうです。本人も驚いたのだと思います。その後見通しがなく不安になったり同じシチュエーション(道路が見えると)になると、わざわざ飛び出そうとします。怖かった思い出が危険行動に結びつくのです。言葉がわかるようになってくると認知行動療法やEMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)等の心理療法で軽減できるといいます。

従って、年齢が低かったり、言葉が十分に理解できないASDの子どもの場合は予防が大切です。イギリスの自閉症協会の提唱するASDを育てる基本理念の【SPELL】は、Structure=構造化、Positive=肯定的な関わり、Empathy=共感、Low arousal=低興奮・低刺激、Link=連携です。不適切行動も含めフラッシュバックの予防には、この5項目に勝るものはありません。

スケジュールの支援

Qさんがスケジュールに従わないという報告がありました。ただ、最初の頃から気にいらないスケジュールカードがあると自分で外していたといいますから、スケジュールに沿う意味は分かっていなかったのだと思います。

通常スケジュールの理解は、PECSのコミュニケーションレベルでは要求カードが自由に弁別でき、「待って」や「これが終わってから」に従えるフェイズ3bからです。それまでは絵カードに従うことをトークンエコノミーなどを通して「指示に沿う」ことを教えます。実はこの訓練ができていないと、スケジュール絵カードが弁別できても、従うという交渉の意味が理解できない場合があります。従うというのは無条件に大人に従うという意味ではなく、「義務と報酬の契約」があることを理解することです。

そこでもう一度、指導マニュアルの初歩に戻って、絵カード二枚提示で「これをしたら、好きなこれあるよ」を繰り返し丁寧に取り組もうということになりました。スケジュールは対人相互交渉の理解の上に成立するものだというコミュニケーションの基本に立ち戻ってのスタートです。

宿題が多すぎる!

すてっぷを利用している小学生のほとんどが「宿題の量が多い」「苦手な練習が多すぎ」と悲鳴を上げています。また、低学年のうちはいいのですが、高学年になってくると宿題に向かうたびに「できなさ」に向き合わされる辛さが半端ないと訴えています。

理由はほとんどが、言語性ワーキングメモリーの少なさ所以の読み書き障害か、視空間性ワーキングメモリーの少なさ所以の算数障害です。中学年以降からはただ読めるだけでなく、すらすらと読めないと書き写しもしんどくなってきます。他の子どもは読む中で単語の音と意味が短期記憶から長期記憶に保存されるので、それを呼び出してきてどんどん読む速度が速くなりますが、いつまでも拾い読みの人は長期記憶にも単語が保存されないので遅いままです。

算数の速度は事物ファイルシステム・量的イメージシステムという視空間性ワーキングメモリーに左右されます。パッと見て3~4個が認識できるようになると数の分解も可能になります。例えば、7+5の「5」を3と2に分解して10と2という繰上りができそのうちに「5は3と2」などの長期記憶ができるようになります。そうするとすらすらと計算できてしまうのですが、この視空間性ワーキングメモリーが弱いといつまでたっても分解合成で指を使ったりしないと答えが出ないので長期記憶に保存されず他の子どもとどんどん水が開きます。

10ある力を他の子どもは学年が増すにつれ長期記憶が助けるので4か3の力で読んだり計算しているのですが、それがいつまでたっても低学年児と同じように10の力を使うとすれば、量が多くなれば処理できなくなるに決まっています。学習は、練習よりも意味が理解できているかどうかに力点を置いてほしいです。排水量の少ないシンクを思い浮かべて、水は出しすぎないように、どうかよろしくお願いします。

知らんし…

P君が、以前、パソコンで遊ぶ時間はタイマーで決めようとスタッフと約束(契約書)したのにタイマーをかけずに遊んでいました。スタッフから「一緒に約束したことなのに契約違反だよ」と指摘されているのに、P君が「知らんし」と言ったので、「契約書もあるのに、その言い方はないだろう」とスタッフが叱ったという報告がありました。

契約書を作るのは、P君が約束そのものを忘れてしまうので作るのですが、今回のP君の「知らんし」発言は二つの意味があります。「約束を忘れてたのだから、その場面では知らなかった」「契約書を見せられたら、思い出したけど、だからどうしたらいいか知らない(わからない)」ということです。スタッフが思うほど、指摘したスタッフへの挑戦的な気持ちは、P君にはさらさらなかったと思います。

P君に悪意はないと思われるので、叱るのではなくエラー修正でいいと思います。「知らん」というのではなく「忘れてごめんね」「忘れないようにするにはどうしたらいいか一緒に考えてほしい」と言えばいいことを教えることです。併せて、指摘してくれた時に「知らん」というのは相手を誤解させるからNGワードだよと教えればいいと思います。真意を伝えるコミュニケーションは双方難しいものです。

遊びモデルの必要性

Nさんが、O君と水鉄砲遊びをしていました。そのあと水鉄砲のチューブの部分を空に投げる遊びをO君が考えました。「イッセーノーデー、ポイ」遊びです。O君はものすごく高く投げられるし、Nさんも自分のできる範囲で一生懸命投げて、盛り上がりました。

スタッフを入れて3人は飽きるまで投げました。他愛もない遊びですが今日はNさんにとってはO君が遊びのモデルです。大人がちょっと離れると不安になって大声を出して注意喚起するNさんですが、だからといって大人が横にいればそれでいいわけではありません。子ども同士をつなぐ遊び内容と、「ほれ、こんなに面白い」と示す遊びモデルになる子どもが必要です。それを大人が面白がっている図が、子どもの育ちには一番理想的だなぁと思います。

アセスメント・フリー

言葉のないM君が離れたところにいるスタッフの写真を識別して選び、歌絵本の電池を選択したスタッフに入れ替えてほしいと絵本を持ってきたそうです。また、最近作ってもらったポータトーンの絵を識別して、ポータトーンで遊びたいと要求してきたという報告もありました。

絵カードの識別はPECSのフェイズ3です。通常「~ではなく~だ」という力は言葉の出始める1歳半で確実になってくると言われています。また、M君は視力も聴力も中等度の障害を受けているし、食事や排泄、移動も介助が必要です。でもM君は自分の要求物や、行きたい人の写真を識別して自発のコミュニケーションが取れるようになってきました。

PECSは学習理論(ABA)に基づいたものですから、発達段階や障害の状態からできるできないを最初からは判断しません。小麦抜きをグルテン・フリーというように、アセスメント必要なしのPECSはアセスメント・フリーなのです。強化子さえあれば行動変容は可能というコンセプトは、実践の成果が出ない事を、障害や発達の理由にせず、実践のやりかたに原因を求めていく必要を、支援者に教えてくれます。

いやだー

Lさんが最近なんでも小さな声で「いやだー」と拒否するようになりました。スケジュールに提示してあるものも「いやだー」、PECSのおやつトレーニングも「いやだー」、自立課題も「いやだー」です。ただその「いやだー」はLさんの絶叫拒否から変化して周りはうるさくないので拒否を受け入れている状態です。

2歳ごろからはじまる「イヤイヤ期」は、自分で選びたい、急な大人の指示に沿えないなどの理由ではじまります。これは以前「自分で選ぶこと決めることの重要性 : 03/25」でも少し触れています。

Lさんの場合は、周囲の様子が理解できてきて、これまで機嫌よく受け入れいていたもの全てに「いやだ」が出ています。これは見通しがないわけではないので、自己選択の欲求のように思えます。「自分のやりたいものだけしたい」となると大変だと大人はすぐに心配しますが、それには当たらないと思います。ここは、まずLさんの小さな声の「いやだー」は尊重しつつ、体遊び等もっと好きなことを見つけて指示に沿うルールを作り直すことと、空中に向かって発している「いやだー」を絵カードでこれがしたい、これがほしいと示せるように仕切りなおすことだと思います。

何を支援したいのか?

Ⅰ君がスケジュールを見ないので、スケジュールを見るように声を掛けたらいいかどうかが議論になっていました。「ところでⅠ君首からスケジュールぶら下げているけど、あれは何のため?」「Jさんの見通しを戸外でも持たせるために、携帯スケジュールにしてもらったら効果があったから、Ⅰ君にもつけてもらっている」「K君がぶら下げているから自分のも欲しかったようなので作ってあげた」「???」

Ⅰ君のスケジュール支援の今の狙いは、「スケジュールを理解する」ことです。つまり、スケジュールが何の役に立つのかどう使うのかも分かっていないのです。Jさんの戸外の見通しが持てるようにするためのスケジュール携帯とは目的レベルが違います。しかし、こうした目的を理解しないまま使う視覚支援ツールの与え方は「現場あるある」で、あちこちで見られます。

他の人でうまくいったから、この人にも使おうというのはまだいいほうです。目的も分からずに格好だけ真似した「視覚支援」グッズを使う人のなんと多いことかと思います。武漢風邪のマスクと同じです。マスクで感染予防できるとは思っていないのに、みんながつけるから付き合いでつけているだけという現象とよく似ています。

視覚支援のつもりだろうけど、そのグッズの使い方はこの子にあってないよね、という様子はあちこちの学校や園で見受けられます。今回は、I君はまずスケジュールの使い方を理解する事が優先課題です。首からぶら下げていても肝心のスケジュールを見なければ役に立ちません。

スケジュール理解の最初のトレーニングは、子どもが場面の切り替えの度に、カードを貼ったり入れたりする操作をすることでだんだん理解していくのです。与えてすぐに理解できる子は多くはありません。スタッフが何を教えたいのか狙いを持ち、マニュアルに添って子どもの理解レベルにあったスケジュール支援をお願いします。

集団活動ができない障害やねん

H君に、放デイのない日はどうしているのと聞くと、誰とも遊ばずに家にいると言います。彼は保育所時代から同じ地域に住んでいるので知っている子はたくさんいます。でも皆共働き家庭なので顔見知りは学童保育所に行っており、声をかける人がいないそうです。

H君も学童保育に行っていたのですが、集団活動でつまづいてしまい、学童保育を嫌がってやめたそうです。「僕は集団活動ができない障害があるからみんなとは遊べないねん」と言うので「放デイでみんなと遊んでいるじゃないの」とフォローすると、「それはそうやねんけど」とあとの言葉が続きません。

確かに彼は空気を読むのが苦手で、必要以上にはしゃいでしまったり、自己抑制ができなくなる事があります。しかし、そんな子どもはどこにでもいます。まずは、職員集団がそのように子どもを理解し支援するのは学童保育も放デイも同じことです。ただ、当事者が嫌がるのは当事者の責任ではありません。どんなにサービス提供者が正当性を並べても、提供したサービスを評価するのは当事者です。

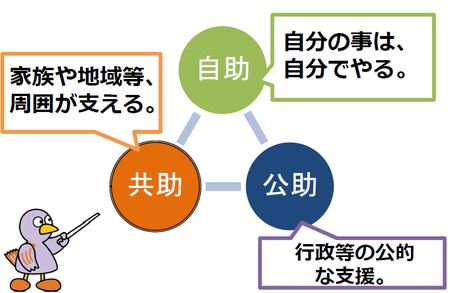

学童保育をやめたのは当事者家族の選択で、行政側が断ったわけではありません。けれども、彼は「僕の障害が友達と遊べなくしている」と考えてしまい、放デイのない日は部屋の中で過ごしています。当事者の困難度によって支給量は増えたり減ったりするのが公平というものです。週三日という地域の「標準」支給量に縛られて、放デイの支給量を増やすことはまかりならないというなら、公助とは一体何のためにあるのかと思います。

バースト現象とギャンブル理論

Gちゃんが、最近大声や奇声をあげて拒否したり要求したりするのけどなぜだろうという報告がありました。GちゃんはASDで、入学当初、機能的コミュニケーションがうまくいかず、要求が叶わないと大声をあげたりしていました。そこでPECSや機能的コミュニケーションに取り組み始め夏ころにはとても穏やかに要求や拒否ができるようになっていたのです。

学校が始まり、新しい事業所にも通い始め環境に変化があったのは当然ですが、この落ち込みぶりは激しいなぁと感じています。以前は、だんだん声が大きくなる感じでしたが、最近はいきなり奇声で「ぎゃー」と叫びます。これはABA理論ではバースト現象といって、不適切行動で相手が反応しないのでさらに大きな声や不適切な行動を修飾して要求を実現しようとする現象です。つまり、かなり日常的に不適切行動が無視されていることが推測されます。

大事なことは、不適切行動をスルーして無視することではなく正しい要求の仕方をエラー修正して教えることです。「そんなことで要求をかなえるとずっと大声を出すから反応しちゃだめ」という人がいますが、泣く子と地頭には勝てないのが世の常です。結局、激しい不適切行動の後要求がたまに実現したりするのです。

この「たまに」というのはもっと良くないのです。「ギャンブル理論」といって、たまに要求が実現するほうが行動は強化されてしまうのです。だからかけ事がやめられない人が多いのです。エラー修正で行動を修正して正しい要求実現の方法を教えることと、もう一方で、まってね・今はダメを、大暴れするような修羅場ではなく、我慢できそうな訓練場面で少しづつ教えていくことが大事なのです。

読み書き障害に対応した学習支援プログラム 【じゃんぷー1】

おかげさまで、当法人の新しい発達障害対応の事業所「じゃんぷ」が10月よりオープンします。「じゃんぷ」の支援コンセプトは「エビデンス・ベースド・プラクティス」つまり「根拠に基づいた支援」です。

あちこちの事業所のホームページをみると、必ず「発達障害」児の様々な支援がうたわれており、その支援も「ソーシャルスキルトレーニング(SST)・学習支援・個別療育・集団療育」とか「TEACCH 感覚統合療法 ソーシャルスキルトレーニング(SST) 学習支援 個別療育 集団療育 預かり支援」「応用行動分析(ABA) 感覚統合療法 言語療法 作業療法 理学療法 遊戯療法 音楽療法 運動療法 ソーシャルスキルトレーニング(SST) 学習支援 個別療育 集団療育 」などなど聞いたような療育が並びます。しかし、これらのどの療法にしても正確なアセスメントを行い個別化しないと取り組めません。それは、利用する子どもたちの凸凹のパターンや凸凹の開き方が違うからです。

「じゃんぷ」でも、幼児にはSIT(Sensory Integration Therapy;感覚統合療法)や小学生にはSSTや学習支援にABA理論に基づいて取り組みますが、こういう個別化した取り組みはアセスメントや評価をしっかりとらないとやっているだけになってしまします。子どもが楽しければいいのならそんなに難しいことは言わなくてもいいのですが、それですらなぜ子どもが楽しいのか、なぜ取り組もうとしないのかという仮説や根拠が必要です。

また、どの放デイにも「学習支援」と掲げられてはいますが、どんな学習支援をするのかは示されていません。「すてっぷ」のように宿題を手伝うことなのか、「じゃんぷ」のように保護者や子どもと契約して特別の個別学習プログラムを実施することなのかで、支援の密度も手法も変わります。

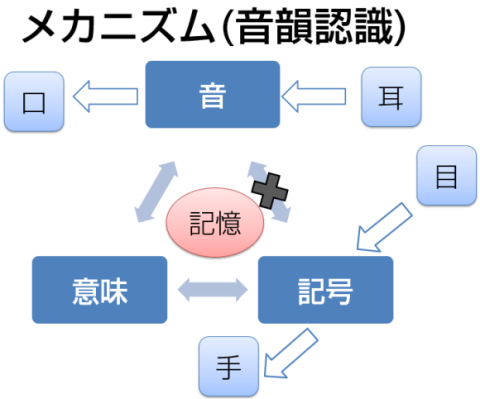

特に発達障害の子どもにみられる、読み書き障害(音韻障害を主とするもの)にどうアプローチするのかは、学校でも知らない先生のほうが多いです。じゃんぷは、認知特性だけでなく音韻意識の流暢性アセスメントをして、この問題に本格的に取り組もうとしています。おそらく、京都府の放デイでは初めての取組になるかと思います。

今回から、「じゃんぷ」の目指す支援について少しづつ紹介していきます。

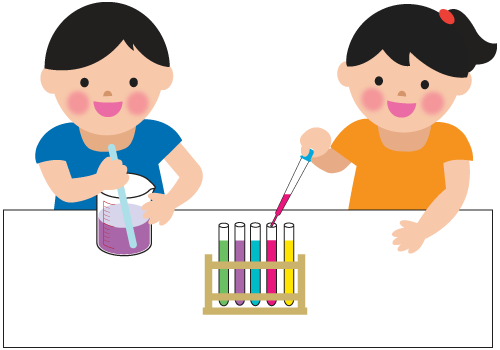

「マジックジュース」サイエンス

高学年のD君E君と低学年のF君を読んで「マジックジュース」の実験をしてみました。「マジックジュース」とは、色が変わったり、泡が出てきたり、液体が混ざらずに重なったりする、まるで魔法がかけられたように変化していくジュースの実験のことです。

毎度掲載しているように、高学年児は同じ遊びばかりでは放デイの生活に退屈してしまいます。かといって低学年や重度の障害の子どももいるのでグループ分けはしますが完全に分離してしまうと、多様な人がいる生活の良さを生かせません。この匙加減が大変難しいです。そこで、たまに、高学年の興味関心を引き付ける内容を投げ込むことが大事です。

今回のマジックジュースは、グレープジュース(30ミリリットル)に重曹小さじ4分の1を入れて変化を見ました。「お~色が変わる!!」高学年の二人は大興奮。(ん?理科の実験って最近しないのか?)グレープジュースには「アントシアニン」が入っています。色は紫で、ほぼ「中性」です。アントシアニンにアルカリ性のものを混ぜると青くなり(グレープジュースでは黒っぽく見えます)、酸性のものを混ぜると赤くなります。重曹はアルカリ性です。グレープジュースが黒っぽく変わったのは、重曹を入れたことでアルカリに変わったからです。

D君は「リトマス試験紙と同じか」と推測。E君も「もっといろいろ混ぜてみよう」と乗り気です。ところが低学年のF君は「高学年の勉強やしおもろない」と逃げていきました。見えないものの変化に法則性を見出すのは9~10歳ころと言われているので無理ないとは思いますが、興味なさすぎでスタッフはがっくりしていました。

あとは、酸性のクエン酸(柑橘類の汁)では赤くなり、クエン酸と重曹では泡が出るなど楽しいミックスジュース遊びに、高学年は沸いていました。

注意喚起も強化子に

C君がゲラゲラ笑ったり大きな声を出して自立課題をしているといいます。「今日は、来た時からテンションが高かった(興奮していた)」「だんだん収まってきたが利用者が増えてくるとまた声が大きくなった」「テレビのコードなども抜くので音がうるさいのではないか」スタッフの言いたいことは2つです。「調子が悪いから声が大きい。音がうるさいから不適切な行動が出る。」ということです。

この論は対応するスタッフには問題はないというものです。子どもの不適切行動の大半は親や大人に向けられているものです。子どもの不適切行動が起こったら、まず大人の対応を振り返る習慣が必要です。誰にだって快・不調の波はありますし、ざわざわしてるところはいらいらするものです。しかし、だからっと言って大声をあげたりコンセントを抜いたりはしません。コミュニケーション能力があるからです。

でも、不適切な行動を繰り返している子どもには、こうした注意喚起行動が大人を引き付けるのに手っ取り早い方法となります。こうした行動が予測されるなら、一緒に座って作業を教える場面を作って「大人の適切な注目」を得る場面を作ったほうが安定してくるものです。「やることがないから」注意喚起するという理由で自立課題を与えたりするのは逆効果です。注目を得たいのですからスタッフの適切な注目を強化子にする課題を考えるべきなのです。

流暢性

高学年のB君は、書くのが大変遅くて課題に取り組むことが億劫で仕方がないと言います。読みができるので大人はあまり気づかないのですが、実は読みの速度も書く速度も遅かったりします。これを流暢性というのですが、文字を音に変えたり、音を文字に変えたりする速度のことを言います。(私たちの経験からは、視知覚による問題だけで読み書きが遅い子は大変少なく、音韻の問題が絡んでいる子が多いと感じています。)

この流暢性が弱いと4年生くらいから読み書きの困難が顕在化し始めます。つまりただ読めるだけただ書けるだけではなく、すらすら読める、すらすら書ける事が大事なのです。読めるけれどもつっかえやすいとか、連絡帳の写しの場面で他の子がカバンに片づけているのにまだ写している様子があれば流暢性が弱いとの疑いが必要です。

こうした場合、WISCやKABCだけでなく、流暢性を測るテストが必要です。STRAW等がテストとしてはスタンダードです。そこで平均値からどれくらい離れているか見て支援が必要かどうか判断します。

流暢性が著しく遅い場合は、読むことを聞くことに変え、書くことは話すことに変えて、その後電子デバイスへの入力スキルについての必要の可否を検討していきます。低学年のうちは、こうした代替手段も導入しながら、一方で音韻障害専用の音読トレーニングやひらがな獲得トレーニングに取り組んでいきます。ただ、何年たっても苦手なものは苦手なので、限られたパワーや時間をどう配分して使うかが重要です。高学年はどの方略を使っていくかの決断の時期です。

相談支援員のキャリア

9月10月は相談事業所のモニタリングが多い時期です。これは、放デイなどを紹介した相談事業所のスタッフが子どもたちの様子を見たり聞いたりして、今後のサービス計画を立てるための調査です。そこで、いつも気になるのは、子どもの見立てが違うことがあります。もちろん、相談事業所は毎日子どもを見ているわけではありませんから、毎日見ている放デイのほうが細かなことは知っていて当たり前です。しかし、利用者を見ている時間が長かろうが短かろうが、障害や発達、家族力動についての基本的な知見は不可欠です。例えば、不登校の原因に分離不安という視点や、読み書き障害の有無も留意しておくという知見は欠かせないものです。

相談員の資格はテストをするわけではありません。決められた研修に参加し、決められたサービスキャリアがあれば取得できます。今日明らかになっている発達障害や心身症関連の知見、その支援方法については、必修ではありません。こんなものは、どこまで知ればいいというものではありませんし、決められるものでもないとは思います。しかし、ある程度のレベルが必要なことも事実です。その判断は、現場に任せるしかないと思います。

例えば、研修を受けたら、1年程度はインターンとなり資格者である人の元で働き、意見書で課題も明らかにしてもらって資格者となるような手続きが必要ではないかと思います。そうでなければ、何を最低限おさえて相談をすればいいかわからないからです。この職種は相談者になってしまえば、もう誰も指摘してくれないので、最初の養成過程が重要なのです。クライアントとの聞き取りスキルなどはキャリアを重ねればそれなりに見栄えはしますが、どういう見立てを行うかは基礎的科学的な根拠が必要です。対人サービスはどんな職種も同じとは思うのですが、相談支援者は利用者が最初に出会う職種だからこそ、客観的な信頼性が大事です。しっかりと人が育てる期間が必要だと思います。

VOCA

Aさんが、頭を床に打ち付けて自傷するのは、いつも通りでない場合や要求が叶わないときに必ず起こるという報告がありました。それでも、事業所の生活に慣れてくると、Aさんにも見通しが立ってくるので、初めの頃のような頻繁さはなくなったと報告されました。

では、PECSに取り組みましょうとはなりません。Aさんが長時間手に持てる物は食事中のスプーンとか、おトイレに行くときの着替えバックくらいで、カードは無理です。つまり受容性コミュニケーションの力は伸びてきたけど、表出性コミュニケーションが伸ばせていないのです。

だったら、VOCAに取組んではどうかと話し合いました。(VOCA=Voice Output Communication Aids)(携帯用会話補助装置)。簡単に言えば大きいボタン(ビッグスイッチ等)をたたけば「お願いしまーす」と録音された声が出て、周囲の人が手助けするという仕組みです。でも、これを実現するには、まずスイッチを押せば何かが起こることを教えないと因果関係を理解するのは難しいです。

そこで、ボタンを押すとおもちゃが動くとか、好きな動画が始まるとかから取り組む必要がありそうです。本物のボタンスイッチは1万円、音声録音機能付きだと4万円と高価ですが、アマゾンなら音声ボタンは安物なら千円、壊れにくそうなのは5千円くらいから購入できます。

学びの広場じゃんぷ オープン!!

学びの広場 じゃんぷ

10月1日オープン!!

「学びの広場じゃんぷ」は、就学前から中学生までの発達障害の子どもを対象に、自立に必要なコミュニケーションスキル、生活スキル、学習スキルの支援をおこなう療育タイプの多機能型事業所です。

発達障害・学習障害のあるお子さま一人ひとりのニーズに応え、得意をいかす指導で意欲をもって学習できる支援を提供します。個別指導での学んだことことを園や学校などの集団生活でも発揮できるように、個別指導と集団指導を組み合わせながら最適な支援を提案します。

また、子ども自身のスキルアップだけでなく、ペアレントトレーニングなどご家族への支援、園や学校、ご自宅などの生活環境での様子にも目を配り、必要に応じて連携を取りながら、子どもが自分らしく生きる力を育むためのお手伝いをさせていただきます。

小学校就学を前にして、適切な集団行動や家庭学習の準備を必要とする子どもと家族のために、そして、思春期に向かう高学年から中学生の時期に自分の特性を知り、それと向き合い、自分に合った学習や生活の方法を探したいと願う子どもたちとその家族のために「じゃんぷ」の扉は開かれています。

阪急西向日駅から徒歩5分の立地ですので、乙訓地域や京都市からも通いやすい教室です。児童発達は親子通所用の駐車場があります。放課後等デイサービスは自主通所を原則とし、送迎は行っていません。

9月中旬より、新規利用・見学についてのお問い合わせ受付を開始しております。詳しくはお電話かメールでお問い合わせください。

電話 :075-874-5170(受付9時から18時まで)

E-mail: manabi.jump20@nifty.com

※教室見学は事前のご予約が必要です。

アンガーマネージメント(怒りの鎮め方)

Yさんは、相手が小さな子どもでもカッとなってしまうと後ろに引けずけんかになってしまうという報告がありました。それは、怒りのコントロールをトレーニングしてはどうかという意見がありました。

アンガーマネージメントは、人によって自然に身につく人もありますが、学んだほうがうまくいく場合があります。子どもの場合は、大人と一緒に学ぶのがいいと思います。

子どもが「怒り」のサインを見せるのは3歳ころからですが、実際にアンガーマネジメントが使えるようになるのは5才からと言われています。5才から8才にもなると、怒りは自然な感情であり、他人を傷付けたり怒らせるためにあるのではない、と理解できます。でも子どもには子ども向けのアンガーマネジメントテクニックがあります。

1.タイムアウト(その場を離れる)

子どもが怒っていたりムカムカしていたら、タイムアウトを教えましょう。小学生の子なら、数分間その場を離れさせて自分を取り戻させます。深呼吸をさせて、何が原因で怒っているのか考えさせましょう。子どもに「あなたは怒りの奴隷ではない」「怒りお化けを追い払おう」と教えます。

2.問題解決

5才にもなると、どちらかが勝ってどちらかが負けるwin-lose、二人とも負けるlose-loseといった結論以外に、両者にとって望ましい結果を得られるwin-winという状況を理解できます。友達と争いが生じたら、相手と話し合ってお互いがハッピーになれるように、話し合いを持つ事を勧めます。

3.大人に話す

子どもが怒りを感じた時、一番理想的なのは誰か大人に気持ちを話す事です。先生や親が子どもの話を整理してあげる事で、子どもが友達等に自分の気持ちを伝えるお手伝いをします。子どもには、自分の気持ちを表現する大切さを教えます。

4.絵カードを使う

5才でまだ文字がうまく読めなかったら、様々な種類の「感情カード」のセットを使います。小さい子どもは、怒っているように見えて、実はその感情が恐怖だったり混乱だったりします。子どもが怒り出したら感情カードを見せて、自分の今の気持ちを選ばせて下さい。

5.ストーリーにする

この年齢の子どもだと、まだ自分の怒りの感情をただちに捉える事ができないかもしれません。このような時、子どもが好きなキャラクターを使って、そのキャラクターが上手に怒りの問題と向き合っているお話を聞かせてあげるのも有効です。

医療連携

X君がお母さんに計算は努力してできるようになるもので、電卓使って宿題しても努力にはならないと言われた事がありました。X君には知的な遅れはなく、集中力が短いので短期記憶や空間把握が苦手で、計算したり書いたりすることが困難になっているようです。計算ができないのは本人の努力が足りないせいではないとお母さんに話しました。

また、X君は低学年の宿題がいまだに困難な結果、自分のことを否定的に考えてしまい学習性無力感に苛まれていることも伝えました。そこで、計算ができるかどうかはわからないけれど医療の支援を受けてせめて注意集中の短さが服薬によって改善しないか受診を勧めました。自分の特性について学習するサポートも必要なことを話しました。

実は、以前も同じ話をして、受診を促してみたのですが、受診はされませんでした。お母さんの話によると、低学年の時、学校から同じように促されて精神科医を訪ねたけれども、病院の先生は話を聞いているだけで何もしてくれなかったという苦い経験を話してくださいました。

親にしてみれば、障害が疑われるからと受診を勧められても、そう簡単には腰は上がりません。家の姿と学校の姿も違いますし、なんと話せばよいかもわかりません。勇気を振り絞って病院に行っても、親や本人からの困り感が医師に感じられなければ「様子を見ましょう」と言われるのはよくあることです。

親に強い困り感がない時、学校や施設が受診を勧めるなら、親と一緒に同行する専門サポーターが必要だと感じます。多くの保護者と関わる中で、このニーズは大変高いのではないかと感じています。字が書けない、計算ができないことが病院と結びつくとは普通は考えないからです。

しかし、お医者さんにしてみれば、「外野」は黙れと思うかもしれません。それは、症状(障害)名を背負うのも、服薬の副作用を引き受けるのも当事者と家族だからです。善意とは言え、他者が手伝うのは限度があるという意見もよく分かります。

ただ、眼鏡はかけて見ないと役に立つかどうか当事者には分からないのも事実です。薬とメガネ一緒にするなと怒られそうですが、メガネだって調整していなければ目に害で苦痛しかありません。と考えていると、堂々巡りです。

学校から送られてくる視力検査表や尿検査表等と「専門医にご相談ください」という通知を訝る親がいないように、学習症(障害)についても同じような仕組みにならないものかと思います。

言葉が喋れるからPECSはいらない?

Wさんが、おやつPECSを始めようとするとBOOKを投げて拒否するとスタッフの報告がありました。そして「おやつください」と言えるのだから、もう嫌がるPECSは取り組まなくても良いのではないかという話です。

カードを投げたりBOOKを投げたりするのは、それが出てくると不利益が起こるからです。あるいはそれを投げると要求が叶うからです。カードを投げた時のシチュエーションは他の子がおやつタイムなのに自分はPECSだったといいます。PECSの練習はおやつ食べるための手段ではありません。たまたま、おやつが好きだからPECSの練習に使っているだけです。WさんのPECS導入の理由は、要求を叶えるために大声を出す噛む、暴れるという表現なので、機能的コミュニケーションを教えるためでした。

今回の拒否は、おやつの時間に他の子は自分のお皿からとって食べているのだから私もそうしたいという「以前の」表現だったかもしれません。つまり、まだまだ機能的コミュニケーションは獲得されておらず、カードのやり取りの「形式」を学んだ段階ではないかと思います。叫べばおやつは出てくるのですから、カードが便利だとはまだ感じていないようです。

なんのためにPECSをしているか?言葉が喋れても大人ではなく、冷蔵庫に向かって大声を出しているだけではコミュニケーションとは言えません。言葉をしゃっべているかどうかが基準ではなく、対人機能的に言葉でもカードでも使えているかどうかです。しかし、ブックを投げつけるとは困りました。保護者の同意があるとはいえ、すてっぷ以外はPECSに取り組んでいないという弱点を抱えつつではありますが、エラー修正の良いアイデアを探したいと思います。

家庭環境

子どもの不安症や不適切な行動の理由に家庭環境を要因とすることがあります。子どもの様々な行動の理由には、親や家庭環境が影響していることは当然です。しかし、それを家族のいない場所であれこれ詮索して議論しても子どもの行動が変わるわけではありません。むしろ、自分たちの対応のまずさを覆い隠してしまうことのほうが多いと感じています。

障害や発達、家庭環境などを正しく知っていることはとても重要ですが、問題はそういう背景を抱えた子どもたちとどう向き合っていくかが、サービス機関の役割です。もちろん、すべてが解決するわけではなく、現在のスタッフの力量や現状のサービス環境では困難ということもあります。それでも、障害やハンディーキャップは本人や家族の責任ではないし、置かれた家庭環境も家族のせいにしてもしかたがありません。必要なのは本人にも家族にもどのような支援がいるかということにつきます。通所している本人や送りだしている家族へのリスペクトこそ欠かせないものだと思います。

話がしたい

U君が、話がしたくて友達に話しかけるのだけれども、何度も同じ話なので困っているとの報告がありました。U君は、YOUTUBE等も好きなのですがマニアックな話なのでみんながついていけません。それに、話の展開が彼の興味だけで進むので、話をしているというより、一方的に聞かされている感じでしんどくなるというのです。

何かゲームや作品など双方で共有できる意味の枠組みがあればいいねという提案がありました。けれども、U君はゲームの勝ち負けがとても気になる人で、ゲームは話題にしにくいということで没、作品といっても彼は結構不器用なので物を作ること自体好きじゃないということでした。

それなら、彼が昔興味があった写真はどうかなということで、インスタグラムを使う提案がありました。それは名案だとなったのですが、「いいね」の数を気にしだすと大変そうなので、事業所内に写真コーナーを作ってそれを話題にして話をするようにしようということになりました。うまくいくかしら。

調子のいい時こそトレーニングを

調子が悪いと人をたたいたりして、皆が頭を悩ませているT君が、今日は笑顔でとても調子がいいと報告がありました。「絵カード取りゲームも笑顔で取組んでくれます。スタッフの分も取ろうとするのでまぁいいかぁと取らせてあげました」という報告に、「それってルールを教えるという目標からずれていませんか」と指摘がはいります。これは、スタッフあるあるです。

スタッフを困まらせがちな子どもが笑顔でいると、ほっとしてうれしい気持ちになるのは誰もが同じです。でも、調子のいい時だからこそ伝わりやすいことがあるはずです。私たちは、不適切な行動が起こり始めてから、やれ構造化だ視覚支援だ、応用行動分析だ、要求カードだとあれこれ持ち出しますが、調子が悪い時に絵カードなどを使ったトレーニングがでてくるのは本来のあり方ではありません。調子のいい時こそ、視覚支援や構造化の工夫をしてトレーニングに取り組むべきです。

喉元過ぎれば熱さ忘れるトレーニングは大人の都合だけです。それでは子どもは迷惑です。子どものためのトレーニングをお願いします。

好奇心

S君が「勝竜寺の近くに光秀の時代に構築された『空堀』があって感動した」と教えてくれました。興味のない人にしてみればただの窪地ですが、歴史的好奇心があれば壮大な戦国ロマンが想像できるのです。

案内してあげると言うS君は私をとんでもない方向に連れて行きます。しかし、S君の激しい方向音痴などほとんど気にならないほど、この迸るような好奇心に私はいたく感動します。

やっとの思いでたどり着いた残暑の昼下がりの「神足城の空堀」はひっそりとしていました。目を輝かせてよどみなく空堀の説明をするS君の歴史物語を、私は暑さで軽いめまいを感じながらも心地よく聞いていました。

-----------------

神足城の空堀見つかる 京都、改修して勝竜寺城に

2014/7/31【日本経済新聞:共同】

戦国大名の細川忠興と妻、玉(ガラシャ)が新婚時代を過ごした京都府長岡京市の勝竜寺城跡で、築城前にあった城の空堀の一部が見つかり、長岡京市埋蔵文化財センターが31日までに、発表した。

空堀は、地域を支配した土豪「神足氏」が拠点とした神足城のものとみられ、センターは「詳しく分かっていなかった神足城の場所を裏付ける貴重な発見」としている。

センターによると、空堀の一部は断面が逆台形で幅約3.8メートル、深さ約1.5メートル。神足城は一辺約50メートルの方形で、周囲に空堀と土塁があったことも判明した。勝竜寺城は、忠興の父・藤孝(幽斎)が1571年に織田信長の命令を受け大改修しており、藤孝はその際、神足城の空堀と土塁を活用して城の防御を強固にしたと考えられる。

----------------------------

注意喚起行動

Rちゃんは、いたずらばかり。お水の入ったコップをひっくり返す。プリントをやぶる。食べ物を落とす。その行動の原因は自分に注目して欲しいからという注意喚起行動でした。

困った行動の原因が「注意喚起」のときは叱ったり注意をしたりすることは、その子が求める「注目」という要求が満たされたことになるため、あえて反応を返さずに、サラリと流します。ただ、不適切行動をスルーすると、バースト行動と言って、激しいいたずらにエスカレートしていくので、無視は大変危険です。注意を引きたい時は、いたずらではなく相手の名前を呼ぶ、肩をトントンする、カードを手渡すなどの行動に置き換えるのがセオリーです。

それと同時に、お手伝いや大切な役割を担う活動を通して、「ありがとう」「よくできたね」をたくさん伝えます。いたずらではなく、人に喜ばれることで注目される喜びを感じる困った行動は減っていくというのが行動療法の教科書には書いてあります。しかし、言うは易し、行うは難し。大人の冷静さと気長さが求められます。

余暇を探す

Q君は暇な時間が上手に過ごせません。ブロックを組み立てるとかyoutubeを見るとかキャラクターを並べるとかの興味のあることがあまりないので、大人の注目を集めるようないたずらをします。PCの電源を引き抜いたり、ドアから出たり、仲間の作業の邪魔をします。

余暇の過ごし方は、本人の好きなことを保障します。しかし、好きなことが大人の注目を集めることとなると目が離せなくなります。余暇とは余った暇と書きますが実は大変重要な意味を持ちます。自分の楽しみを実現する時間です。もちろん、対戦スポーツなど人を必要とするものもありますが、基本的には一人で楽しめる活動がないと自立が困難となります。

Q君はロゴや文字などの書写の能力がありそうなので、レタリングやカラーリングの作業が好きにならないだろうかなどと話しています。考えてみれば、本来、余暇の内容は本人が決めるもので、他人が余暇の内容を考えてあげるというのも不思議な感じですが、人がいなくても一人で過ごせるというのは思春期以降の大切な力です。Q君の余暇が見つかるように、彼の強い力を生かせるものを考えていこうと思います。

個別療育型事業所

9月は利用者のモニタリングの時期です。計画した支援計画通りに支援ができたかどうか、その到達と課題を明らかにする会議がたくさん入る時期です。

支援計画に立派なことが書いてあっても、「あれ?こんな支援してないなぁ」ということがよくあります。いくら紙に書いて議論したからといっても、毎日の支援の中ではついついいつも通りの支援を進めてしまうことがあります。これは、生活支援型の療育の弱点です。

毎日対象者を決めて課題に直接迫る個別療育型の支援ではこんなことは起こらないのですが、その分支援に「幅」が出ません。生活型療育と個別型療育をうまく組み合わせていけばいいのですが、一事業所では、スタッフがそんなに器用に立ち振る舞えないのが現状です。

そういう意味で、10月から立ち上がる新事業所の役割と成果に期待が寄せられています。新しい事業所は、個別療育と集団療育が組み合わされています。特に、自分の特性理解や、それに基づく学習方法をスタッフと一緒に考え実践していきます。自分のいいところを伸ばしたいと思っている高学年の小学生から中学生を対象にしています。自学自習のスタイルを作っていくには保護者の方にも協力をお願いすることになります。毎日5名程度の療育を考えています。詳しくはステップまでご連絡ください。

障害観

O君にP君がしつこく乱暴をしたので「だから障害なんや」とO君が吐き捨てた言葉について、スタッフで議論しました。障害は悪いもの、人より劣るものという見方は、言葉で言い聞かせたからと言って本音のところで修正できるものではないなぁという話になりました。

本来、自分の特性である得手不得手への考え方は、家庭や学校で粘り強く取り組んでいくしか方法はありません。算数障害のある子が宿題を電卓でやろうとしたら、それでは苦手なことが治らないと家族に言われ、「やっぱり僕はあほなんや」と嘆いていた話があります。いくら、放デイで「人の力はみな凸凹していて、それが激しい人もいるけど、それは治すのではなく視力の悪い人が眼鏡をかけるように、弱い力を補う工夫が大事で、人と同じように裸眼で努力して見ようとすることではない」と話しても、家や学校で「みんなと同じにできなければ努力したとは言えない」と一蹴されてしまうなら、彼らの優れた力は引き出せません。

でも、考えてみると放デイでも様々な問題を抱えた子が多いので、トラブルが結構起こり子どもらを叱ることが少なくありません。せめて我々が、子どもの優れたところやいいところをいつも言葉にして評価しなければ、O君のように「だから障害なんや」という言葉に打ち勝つことはできないなぁと話し合いました。

ビニールプール

昨日O君の保護者から「昨晩寝てたらエアコンが壊れて熱中症で救急で診てもらいました」と連絡を受けました。もうエアコンがないと京都の夏は越せないようです。

夜中だけでなく、立秋過ぎても昼間の酷暑も激しく、ここは東南アジアか中東かと思わせるくらいの気温で子どもたちはずっと外に出るのをがまんしていました。実はビニールプールの購入は梅雨明けから考えていたのですが、武漢ウィルス予防でご近所の目が気になって自粛をしていたのです。しかし、低学年に一日中部屋の中で過ごせというのも不健康な話なので、遅ればせながらビニールプールを購入しました。

今日も外から嬉しそうな声が聞こえてきます。聞けば、政府は武漢ウィルスを、感染症法上の指定感染症の分類相当の見直しに入るそうです。結核と同じ2類相当からインフルエンザと同じ5類に引き下げる方向だそうです。これまでは、何が何だかわからなかった感染症の実態が、次第に明らかになり適切な予防策になることは良いことです。猛暑はまだまだ続くようなので、水浴びが気兼ねなくできるようになって欲しいと思います。

女子の身だしなみ

Nさんの支援計画の話をしているときに、今後思春期にむけて身だしなみの問題が議題に上がりました。子どもによっては女の子でも身だしなみのことが気にならない人も少なくありません。Nさんも髪は長くしたいと思っているのですが、よく洗えていなかったり、毎日の髪のケアができていないので、スタッフも「長くする前にまず身だしなみを教える必要があるな」と感じていました。

女子の場合、軽度の知的障害があっても障害のない女子と同じように身辺のことが気になることが多いです。しかし、発達障害がある女子の場合、いわゆる「女性らしいふるまい」や、身だしなみや片づけ、人づき合いなどを上手にこなせない場合があります。人から自分がどのように映っているか見えにくいからです。

さらに、第二次性徴によって身体や心の状態が大きく変化しますが、発達障害の子どもにはその変化自体がストレスになります。女性の場合は、月経時に感覚過敏の特性が強まったり、月経前症候群(PMS)の症状が重くなったりする人もいます。精神的にとても傷つきやすい思春期は、日常のちょっとしたつまずきや困難が学校生活への不適応につながることもあります。自分の気持ちを表現することが苦手な発達障害の子どもは、不安やつらさを身体症状として訴える場合があります。

身だしなみの支援策としては、良い例と悪い例が見てわかるイラストや写真などを使って、良い例と悪い例を教えます。身だしなみの整えかたについて、手順表やチェックリストを作成したりします。感覚過敏で、ゆったり服装しかダメな時は、合理的配慮を求めると同時に生徒への理解も進めてもらいます。また、身だしなみに頓着がない時は、行きつけの美容院などを作って、美容師さんを権威のあるプロフェッショナルとして紹介し、トレンド情報などを教えてもらうのも一つの方法として考えられます。

発達障害女子については国立障害者リハビリテーションセンターから簡単なリーフレットが作成されているのでお読みください。

学校お迎えでのおねがい

Nさん、学校のお迎えの時に見通しが持てなかったのか先生の気を引きたかったかのかわからないけど昇降口で座り込んで動こうとしません。しばらくスタッフ待ったのですが、他の子どもを長時間待たせるわけにもいかず、抱え上げて送迎車に運ぶことになりました。そのあとは本人は何事もなかったかのように事業所についたのですが、あまり勧められた支援ではないなと言う話になりました。

学校でもスクールバスに乗せるまでは担任の仕事であるように、放デイの送迎車に誘導するまでは先生方にお願いしたいのです。もちろん、ほとんどの子どもは自分ですすんで送迎車に乗り込んでくるのでスタッフはそれをサポートしています。ただ、不安が強かったり切り替えが苦手な子どもも少数ですがいます。こういう子どもは、それまでの経過がよくわかっている先生方にお願いしたいのです。子どもの身体が小さければ実力行使も可能ですが、こういう子どもこそ思春期に差し掛かって体力もついてくると今度は子どもの側からの実力行使が始まります。

自立心が高まって来る時は大人の一つ一つの指示が気に入らなくなり反発します。その時は「どの靴はいていくの?」等と選択をさせると嘘のように自分で移動できます。なんでもお兄ちゃんのようにできるようになりたいけど「できないかもしれない」という不安が起こる時期では、斜めに構えてなかなか挑戦しようとしません。そんなときは、まずできたことを褒めます。昇降口ではつまづいているけど教室からは一人で来た事をえらいえらいと評価します。あとは、本人次第となりますが決して人と比べてはいけません。やるべきことは分かっているのですから。

それから、障害特性から次の見通しを「消失」することがあるということを念頭に置くことです。せっかく意気揚々と教室からは今日は放デイだと思ってきたけど、昇降口の喧騒で記憶がなくなって、いつもの「スクールバス」に置き換わっている子が少なくありません。そうなると、「何故あなた方は私を放デイに拉致るの?」と誤解します。ワーキングメモリーへの保存が心配な子どもには、自分で本日のお迎えコース写真を自分で選んで昇降口まで運んでスタッフに渡します。そうなると「ご乗車ありがとうございます」とご機嫌の放課後が始まるのです。どうぞよろしくお願いします。

分離不安

昨日は始業式時期のストレスの高さを書きましたが、女子によくみられる分離不安もこの時期に顕在化しやすいです。低学年のKさんも、登校渋りがあり、あれこれ理由をあげるときりがないのですが、不安が大変高いのでちょっとしたトラブルでも行き渋りの原因になります。大人は「また、あとから理由をつけている」と思いがちなのですが、それほど不安なのだという理解が大切です。

発達障害の子どもにおいて、母子分離不安の特徴が見られることがあります。発達障害の子どもは対人関係のあり方が偏っていたリ、ものの捉え方が異なったりするため、障害のない子どもに比べて、極度な不安を感じることがあるからです。

母子分離不安は発達障害の中でも、ASD(自閉スぺクトラム症)の子どもに多いと言われています。ASDのある子どもにおける母子分離不安は、一言で言うと対人関係上の特性が原因です。ASDのある場合、親がいなくても平気という親子関係の希薄さを示す子どもがいる一方、子どもによっては極めて強い不安感を抱き、他の子どもがいるのを嫌ったり、ひと時も母親から離れられないといった神経質、過敏傾向も示す場合もあります。

母子分離不安の対処法は、発達障害が関連していようとそうでなかろうと変わりはありません。信頼でき愛着のある大人がそばにいてやさしい言葉をかけて、子どもの不安を軽減させることです。信頼できる大人との安心した関係を確保したあと、不安を感じにくくするような治療法(リラクゼーションスキル・自律訓練法等)を取り入れます。

母子分離不安が表れたからと言って、すぐさま発達障害だということではありません。母子分離不安そのものは病気ではなく、多くは「一時的に心配ごとがある」というサインだからです。母子分離不安の特徴だけでなく、子どもに他にどんな特徴が見られるのかも把握するようにします。

自立を始めた子どもには母子分離不安が生じます。親から離れ出すと誰もが不安になるものです。そうした、発達過程で生じる正常な母子分離不安も少なくありません。子どもの母子分離不安がどのようなものなのか、どう対処すべきなのか、しっかりコミュニケーションをとって把握します。。

また、甘えだと思って厳しく叱ってしまうのではなく、子どもを認めてあげ、一緒になって不安を取り除いていくことで改善することができます。子どもは安心することで、自立できるようになります。

一方で治療を要する母子分離不安もあります。分離不安のために親子の日常生活が困難であったり、就学期を迎えても不安のために学校に通えない日が続いたりするなど、症状の程度によっては医療や専門家のサポートが必要となる場合もあります。その場合、特別支援に詳しいスクールカウンセラーなどに相談してください。

2学期始業

今日は、支援学校と京都市で2学期始業式です。M君宅から「今日はもう疲れてしまったようで、お昼から放デイ行けないみたいです」と連絡がありました。短い夏季休業でも、子どもによっては、家庭生活から学校生活への切り替え時期は、ストレスが極限に達する場合もあります。

「友達に会えるから楽しみ」「新しい勉強が楽しみ」という子どもがいる一方で、「教室の喧騒に耐えられるかな」「今日も突然の予定変更でしんどくならないかな」等登校への心配事が少なくない子どももいます。

2学期も平常授業になれば7校時で低学年でも授業時間が15時を越えるそうです。発達障害の子どもたちが心配しているのは、授業時間ではなく、休み時間や当番時間です。構造化されておらずイレギュラーなことが起こりやすいからです。休み時間は短くても図書室に行ったりカームダウンエリアを決めておく方が本人は安心できるようです。

大事なことはエネルギーが枯渇するまで無理をさせるのではなく、早い時期からヘルプが出せるように校内の仕組みを作っておくといいようです。本人はいつヘルプを出せばいいのか何がヘルプなのか分からないことがあるので、決まった時間に相談するように決めておくのがが一番いいようです。今日感じた良いことと気になる事を報告する時間です。何もなくても5分間は話していく約束をします。基本は言語ですが、必要に応じてコミック会話などテキストもコミュニケーションに使うとうまく表現できるようです。

興奮している時は文字でお願いします

J君が「赤いヘッドホンの音が鳴りません」と訴えてきました。「うーん、故障かなぁ、他のヘッドホーンでお願いします」「いやだいやだ赤いヘッドホンじゃなきゃ嫌だ―」とボルテージが上がって暑い狭い部屋の中で叫びだしました。J君は普段はおとなしく穏やかな人なのですが、ひとたび怒り出すと大声絶叫モードになります。

困ったスタッフは、いろいろと赤いヘッドホーンが使えない理由をJ君に説明するのですが、要は使えないと言う結論は変わらないし、興奮しているので説明の理解ができないようです。そして、またまた絶叫するという悪循環でスタッフも困り顔です。周囲の仲間もうるさくて迷惑そうにしています。

別のスタッフが付箋に「大きな声を出す人は迷惑なので、帰りは後部座席に座ります。小さな声でお願いします」とJ君との乗車の契約を文字で示しました。すると、一瞬で自分で読んで「小さな声で話します」と小さな声で話しだしました。

子どもが興奮しているときには、あれこれ話して諭すよりも文字にしてあらかじめ契約したことを示して納得してもらうようにしたほうが双方疲れなくていいと思います。ただ、文字で示す時がいつも修羅場と言うのは良くありません。文字が示されたら悪いことが起こると記憶に連合させてしまうからです。普段から文字で説明し、本人にとっていい結果の時にも文字で示しておく必要があります。子どもが怒っている時にはダメージがあっても通じるコミュニケーション手段(ここでは文字)を使います。ただし、「ビジュアルドライブ(視覚優位?支配?)」で書いたように、視覚情報はASDの方には強力な支配力があるので、禁止については多用はしないようにお願いします。

いいところを応援する服薬

最近、小学生のH君やらI君が支援学校から来ている利用者の障害について気になってよくスタッフに質問してきます。裏返せば、自分にも同じような障害があるだろうかという気づきです。質問されたスタッフはできない事だけを述べるのではなく、できることも得意な事もあるということを説明するようにしています。

コンサータ等の服薬機会も気づきのきっかけになります。服薬をしている利用者は少なくありませんが、その服薬がなんのために必要で、いつまで必要なのか、どうなれば必要なくなるのか、その年齢に応じて正しく理解している子どもは多くないと思います。最近の医師の中には保護者にだけでなく子どもにも理解が得られるように説明する医師もいますが多くはありません。保護者ですら、「お医者さんが早口で説明されたけどよくわからない」という人も多いです。発達障害対応の服薬については、まず保護者と当事者が服薬の目的を正しく理解をすることが大事です。

服薬は、生活がしやすくなったという実感を子どもが持てるようにします。その実感を掴んだ上で、生活や勉強がしやすくなるには、お薬だけの力ではなく自分の力でもだんだん解決できる方法を学ぶことなのです。発達障害のお薬は「飲んだらおしまい」ではないのです。むしろ、「飲むことから始まる」のです。

落ち着きがないと、自分を振り返ることも一苦労する子どもたちだからこそ、服薬してじっくり振り返る機会を作る事も服薬のねらいです。やがて自分のことが自分で分かるようになってくれば、「今は集中のコツをつかんだので服薬は必要ないけど、試験の前は必要かも」などと医師と相談できるようになることが大事です。周囲の大人がすべきことは子どもの状態を見て服薬量が多い少ないという事だけでなく、子どもが自分で自分の状態がモニタリングできるようになることを支援することなのです。

学校や事業所の関係者が適切な協力ができるようにするには、保護者の服薬への理解と見通しが何より必要です。子どもは服薬することで「僕は病気だ」と誤解したり、「障害をなくすために服薬している」と誤解していることもあります。そんな子どもには「君のいいところを応援するために服薬は大事なんだ」と説明していくことも重要となります。

PECSのフェイズ2の重要性

京都PECSサークルでマニュアルの読書会がリモートで毎週行われています。会員の中には保護者の方も多く参加されて毎回20名弱の人数で90分ほどかけて開催されています。

昨日は、フェイズ2の箇所の読み合わせをしました。フェイズ1はプロンプターが要求動作の介助をしながら絵カードをコミュニケーター(カードを受け取ってほしいものをあげる人)に渡せば目の前の欲しいものがもらえることを教えます。それができるとフェイズ2は、コミュニケーターが距離をあけて遠くにいても要求カードが渡せるようにします。

子どもは、このフェーズは比較的早く理解してくれるので、私たちは次の要求カードの弁別=フェーズ3aにすぐに進もうとしがちです。しかしマニュアルには延々とトレーニングの深化を行うようにスタッフ・パーティーやお友達とのPECSタイムに取り組むように勧めているのに気が付きました。実はここがピラミッドアプローチ(PECS開発者の教育コンセプト)の神髄ともいえるところなのです。

PECSマニュアルは自閉症の子どもたちがそんなに簡単に機能的コミュニケーションが理解できるわけがないという前提で作られているのです。そして、一人として同じ子はいないのだから同じやり方や同じ時間で同じものが獲得できるはずがないという前提で作られているから、あんなに分厚い冊子になってしまったと思います。

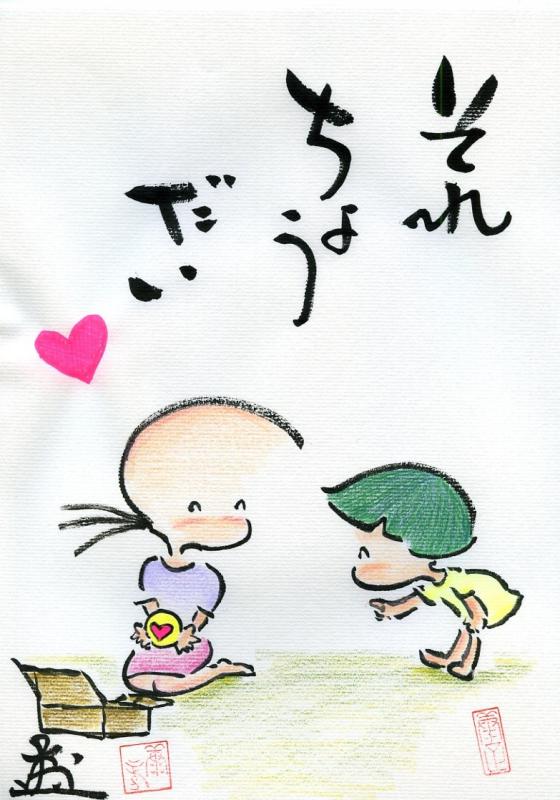

フェイズ2はいつでもどこでも誰とでも「要求」カードが使えて合格なのです。すなわち学校でも自宅でもお友達の家でも、できればお隣さんでも使えることが重要なのです。私たちは、ついついコストパフォーマンスからコミュニケーターとプロンプターに大人を2名も使ったんだからと「厚い手をかけた」と思いがちです。違います。フェイズ2はさらに大人がスタッフ・パーティーを演出して楽しそうに本人が欲しがるものを大人同士でやり取りして本人が要求カードを出すように仕向けなさいと書いています。少なくともあと一人大人がいります。次に子どもも呼んできててスナック(おやつ)タイムやらホビー(おもちゃ)タイムやらを本人の目の前でやって本人も要求カードを出すように仕向けましょうと書いてあります。それを参加する子どもに説明する大人やらガイドする大人がもう一名必要です。

そんなこんなで、フェイズ2は子ども1人に対して3~4名のスタッフが必要になります。それだけ人的コストをつぎ込むのは、単なる訓練場面だけでは子どもは理解しないよ、楽しい場面をナチュラルな生活場面を人工的に作り出して、カードの弁別なんてまだまだできなくていいから、「ねぇねぇ、それちょうだいよ!」と相手にまとわりついて要求カードを手渡そうとする子どもを育てましょうと言いたいようです。金と時間に糸目をつけてはいけないと…。

8/13~8/16夏季休業中

8/13~8/16 夏季休業中です。

新事業所開設

明日から日曜まですてっぷはお盆休みです。なんだかんだと言っているうちに長岡京と向日市は来週水曜から2学期始業式です。

以前から検討していた、新事業所の開設目処がやっとつきました。新事業所は児童発達と放課後等デイサービス事業の多機能型事業所です。

児童発達事業では、母子通園で、就学に向けて発達障害児童の療育と保護者支援を行います。アセスメントを重視し障害特性に応じた行動の支援に保護者の方と一緒に取り組んでいきます。

放課後等デイサービス事業では、主に発達障害の小学校高学年・中学生の学習支援と療育支援を実施します。特に学習障害の方の学び方の支援に力を入れたいと考えています。場所は阪急西向日駅の近くで、利用者の送迎はありませんので、利用者の通所意欲と保護者の協力が必要となります。

開所は10月を予定し、申込など詳しい内容については、来月に正式に発表する予定です。

縦割り集団

子どもの縦割り集団の教育的効果については、多くの先達によって語りつくされています。しかし、今日では地域で生の縦割りの子ども集団を地域で見つけること自体が稀有な時代となってしまいました。学校の中では、人工的に兄弟学級やら交流やらを組織してますが、それも感染予防の昨今ではソーシャルディスタンスの名のもとに取り組みは希薄になっていると聞きます。

学童保育の中ではこの縦割りが、子どもの「管理技術」として利用される場合が多く「ジュニアリーダー」とか「リーダー会議」とか聞くとトラウマで「気分が悪くなる」という大人も少なくありません。後遺症の原因は子どもたちの遊びニーズに基づいた自然な自治ではなく、大人の介入が多かった所以かもしれません。

新しく入ってきた新1年のE君をボーリングゲームにどう迎えるかと言う話を中2のFさんと小6のG君で話し合っているのを目にしました。話の内容はあらかじめ誰が何をするかの役割分担です。普段は大人が仕切って話している内容ですが年少者が入ってきて自分たちで仕切りたくなったのだと思います。きっと達成感があったのだと思います。帰り際にG君が「話し合いができてうれしかった」と珍しく人との関係行動を振り返って気持ちが高揚したことを伝えてくれました。

ボーリング&外食

久々の外出企画でボーリングと外食をしてきました。ボーリングはバンパーをつけてのガーターレスですがそう簡単に得点は上がらないです。小学生なら100点そこそこそこです。でも、最初はレーンが壊れる!と思う位の投球がなんとかスムースに投げられるようになってきました。

投球補助スロープも借りることができたので、D君も自分でボールリターンストックからボールをスロープまで運んで転がすことができました。自立して転がせれば達成感は100倍です。

そのあとは、回転寿司で昼食。20皿も食べちゃう人や、牛カルビ寿司ばかりを6皿も食べちゃう人や、何故か寿司は頼まず巨峰シャーベット一点狙いの人やら、不思議注文も多かったですが、みな満足したようです。若干名消費税を読み違えて予算をオーバーする子どもがいたので、次回は消費税計算付き電卓を持参する予定です。

反抗?

スタッフが「D君は最近自我が芽生えてきたのか、おむつ替えようと勧めるとものすごく怒って反抗します」と報告してくれました。それはどんな時に起こるのか聞くと、音楽絵本を聞いている時や扇風機の羽の回転を見ている時だと言います。そりゃ、怒るでしょうね。

もう一人のスタッフが「オムツと絵本を示して、オムツ終わったらまた絵本していいよと言うと穏やかに受け入れる時もあります」と報告してくれました。それって、自我がどうこうと言っても解決しない問題だという事です。大事なのは見通しではないかなということです。

子どもが言う事を聞かない時の理由として自我の発達を理由にされる方がいますが、自我が発達したら指示に反抗するもので、子ども側の問題だと言っているようにも聞こえます。そうではなくて、指示する大人がこれまで、本人の見通しお構いなしに指示して、本人が何も言わずに従っていたのを、やっと本人が「?」と気が付いたという事です。

言葉が通じにくい彼には、オムツと絵本を順番に示してくれる人には無理やりではないことが分かり、穏やかに対応するのではないかということです。そして、この時期こそスケージュールやワークシステムを教えるチャンスでもあります。絵でなくても2段のBOXにオムツと絵本を入れて上から順に事が終わることを伝えるのです。自我と反抗は決してセット物ではありません。

自立課題

自立課題に多くの子どもが取り組んでいます。自立課題の報告で一番多いのが「Dさん ◇●△ができるようになりました」という内容についての報告です。こちらから聞かない限り最初から最後まで自立的に作業ができたかということはほとんど報告されません。スタッフの関心が自立課題の中身、つまりプットインであったりマッチングであったり分類であったり文字検索の出来不出来だからです。

自立課題は、認知レベルを上げることを目的にした課題ではありません。自立課題の目的は、将来、就労するにしてもしないにしても、人からあれこれ言われて作業をするのではなく、ワークシステムを整えて工夫さえすれば、一人で作業ができる人になってもらうためのトレーニングなのです。

よく、この人は重度だから横に人が寄り添えばいい、そしていつの間にか寄り添う事が重要だと本末が転倒して考えられるようになることもあります。重度の人でも思春期を境に自尊心が芽生えてきます。しかし、自分でできることがなければ自立に向かうための自尊心のエネルギーは、注目を集めようと不適切な行動で人の気を引いたり、一つ一つの課題が「できないかもしれない」と怖くなって大声を出して拒否したり暴れたりする行動に向かってしまう事があります。或いは、全てを人任せにして気力をなくしてしまったような姿を見せる人もいます。

自立課題で最も重要なのは3つです。いつ自分が課題に向かうかわかって始めようとする事。課題はどこまでやればいいか自分でわかる事。課題が終わったら自分で終了して次のやるべきことに一人で向かうことができることです。「一人で始め、一人で向かい、一人で終わって次に向かう」これができれば、その人のできることに応じて仕事量や時間は違いますが一人で成し遂げることができます。

スタッフに最初に話し合ってほしいことは、一人で始め、続け、終われたかどうかです。内容は自立的にできる内容であったかどうかが大事で、前より難しいものであっても一人でできなければその内容は不適切なのです。このワークシステムに適応する力さえ身につけば「ご苦労さま」「ありがとう」「よくできたね」とねぎらう事ができます。このような毎日があってこそ、初めて自尊心は育てられていくのだと思います。自立課題は、一人で自信をもってやれているかどうかが大事なのです。一人でできていない部分があれば、何故できなかったのかどうすればひとりでできるのかをスタッフで話し合うことが大事です。寄り添うというのはお互いが向かい合う関係ではなく、同じ方向を見て並んで歩む関係だと思います。

チューペットと山登り

休日プログラムになると夏の午前中は山登りをします。歩行不安定な人や低学年は麓の光明寺を散策します。山頂の「第2鉄塔」までは片道40分ほどかかりますが、たいていは中間の「分岐点」まで20分歩いて登ります。休憩を入れたら往復1時間程度の行程です。

山登りと言っても、「分岐点」まではコンクリートの作業道を上がっていくだけなので大したことはないのですが、汗をかいて登った後の山風が心地いいのを感じて欲しいです。と、子どもたちには勧めても「うざい」「暑い」「めんどい」と一蹴されます。

それでも、山登りの後のチューペットの味は子どもたちとも共有できます。キンキンに凍らせたチューペットを2つに折って分け分けし合って頬張るあの共感性は格別です。PAPICOのモソッと横に引きちぎる分割感よりチューペットのパキンと割れる潔さ、PAPICOの終始シャーベット感よりチューペットの最初のカチカチ感の方が、皆に愛されています。

終業式

今日は、長岡京・向日市の終業式。お迎えに行くと先生方みんな嬉しそうに子どもたちを送っています。感染予防と度重なる日程変更の中でようやくたどりついた1学期終業です。ただ、学校が平常通り授業をしたのは2か月もなく通常の半分くらいの授業時間だったと思います。感染予防のため行事もなくプール授業もなく、子どもたちは楽しいかなと思うのですが、友達がいるから楽しいといいます。対人関係の苦手な子どもは、運動も演奏も話合いも遊び時間も「蜜」にしない全体への配慮があったから登校できたかもといいます。

京都市と支援学校はすでに8月1日から夏休みに入っています。大山崎は7日が終業式。長岡京・向日市はお盆をはさんで2週間後19日に2学期始業、続いて支援学校・京都市が24日から最後に大山崎が26日からです。お休みくらい統一してよと言うのが放デイの本音です。というのも休業中のプログラムはスタッフにとっては結構過酷なのです。

9時半から各家庭にお迎えの車が回り、10時からお天気が良ければ山や公園に行きお昼になっていったん事業所に戻ってお弁当を食べて最高気温に達する頃の14時頃からお天気がいいならもう一回外出で公園で水遊びか室内遊びなどをして、終了が16時過ぎです。1回目の送りが終了するのが17時頃、延長で残っている利用者は18時過ぎから2回目の送りで全て完了するのが19時頃です。通常はこの日程が猛暑の中30日続くわけです。今年はそれがばらばらと20日間続くので子どもの生活リズムを整えにくいのです。

長期休業中で一番大事なのは、放デイでも家庭でも生活リズムの確立です。このリズムでお互いの息が合わないといろいろと各人が抱えている問題が顕在化してくるのです。がんばります!

周知の事実

スタッフのCさんが「子どもたちが食事中しゃべりすぎます」と言われたので、みんなが「?」となって、食事中にこどもはおしゃべりするのが当たり前だし、不注意な子どもの集団ならなおさらお喋りなのは仕方がないと言う反応でした。

テレビを見ている人ならすぐに「武漢ウィルス感染予防は食事中の沈黙が大事」とわかるのですが、若い人はテレビはそんなに見ないのです。無症状者の検査で陽性反応が出ても「感染者数がまた増えた」と毎日煽りまくるテレビからの「不安の感染」は、視聴していなければ「感染」しません。だから、予防が大事と言う意味がすぐには伝わらず、食事中おしゃべりが止まりそうにない子どもに「マナーとして注意してほしい」と伝わったのです。Cさんの真意は、「感染拡大中」は食事場所を分散して、壁に向かって食べさせたいという事でした。

これは実践現場ではだれにでも言えることですが、本人が当たり前だと思っていても周囲の人は必ずしもそうは思っていないことがよくあるのです。それを放置しておくと、組織内がだんだん疑心暗鬼になってしまうので、小さなことでも違うなと思った事は言いやすい職場づくりが大事なのはいうまでもありません。ただ、その時に違う考えが存在することも享受しなければなりません。

テレビ等大メディアが流す情報の信頼性が問われている今、テレビが報道しても誰もが見ているわけでも信じているわけでもないという事が、当たり前だと考える心得が、めんどくさい話ですが必要なようです。