今日の活動

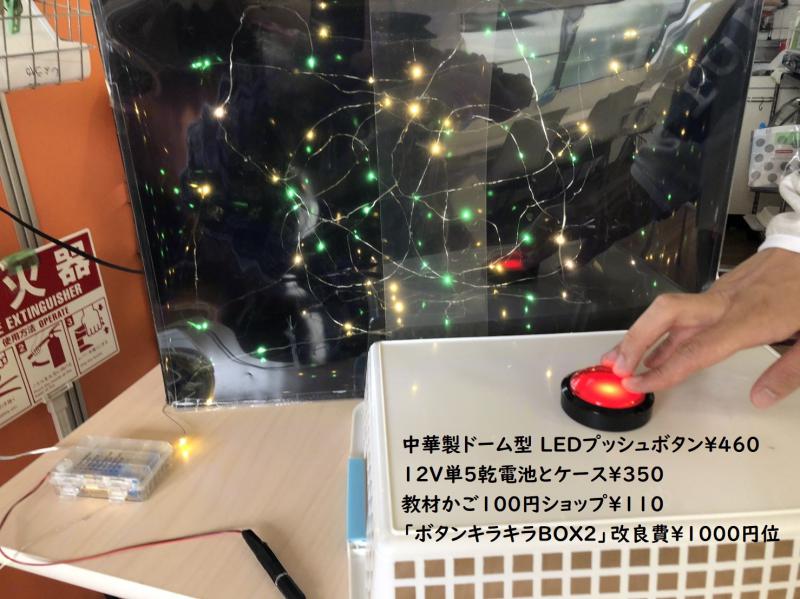

ボタンキラキラBOX2号機(改良型)

前回、VOCAが使えるようになるには、まずボタンに興味を持つことが必要で、そのための玩具の開発が必要(ボタンキラキラBOX1号機: 04/22)と書きました。しかし、1号機のボタンはパナソニック製で頑丈ではあるのですが、イルミネーションセットのボタンには適していないオンオフ切り替えのオルタネイトスイッチです。また、Rちゃんは机のものはなんでも投げるので固定しやすい安価なボタンを探していました。

探せばあるものです。アーケードゲーム機用の直径6cmドーム型スイッチが12V LEDランプとモーメンタリのマイクロスイッチ付きで460円という手ごろな値段で売り出されていたのです。ボタン自体も押せば光るパターンと押せば消えるパターンの両方の設定ができます。後者は通常ボタンが光ったままで興味は持たせやすいですが電池がすぐに消耗するので前者にセットしています。そしてかごを机にくくりつければボタンは動かすことができないので投げられることもありません。

さて、これでRちゃんにボタン押しに興味を持ってもらう事はできるでしょうか。これでだめなら部屋中がイルミネーションで光るボタンを考えようかと思っています。法人は大赤字なのにヒットしない玩具開発にいくら注ぎ込む気かと背中に突き刺さる職員の眼差しが痛いです。

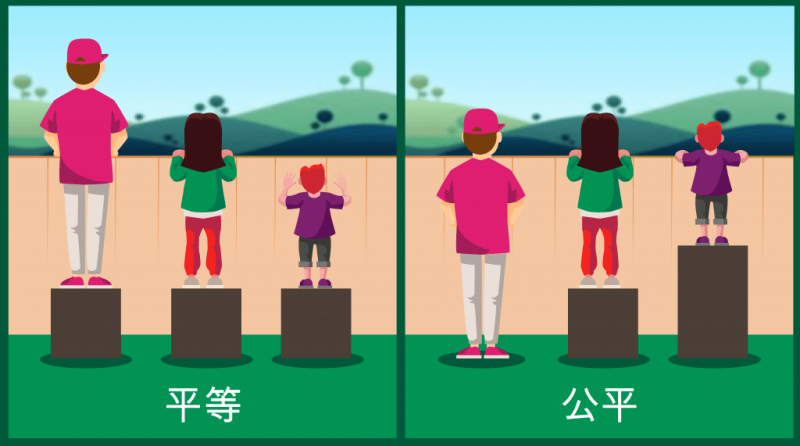

平等と公平

Pちゃんのお気に入りの紫色のタブレットを高学年のQさんが使っていたので、Pちゃんが「替わってください」と言いました。Qさんは、「まだおやつ食べているでしょ」とPちゃんに言いました。Pちゃんはおやつ食べたら替わってくれるものと思い、おやつを大急ぎで食べて「替わってください」と言いました。「いやや」とQさん。Pちゃんの誤解とは言うもののQさんの御無体な対応に、Pちゃんは大泣きです。その上に、「大声で泣いてはいけません」だのと職員から言われるので、泣きっ面に蜂です。

高学年のQさんには指導が必要でした。言葉が十分伝わらない低学年の子どもには丁寧に伝える工夫やそれが難しいなら譲ってあげることも必要だという事です。そして、誤解を与えたなら謝ってあげることも大事だということです。しかし、小学校高学年の子どもたちの間では、「俺らは、約束を守らされるのに、支援学校の子は守らなくてもいいのは不公平だ」とちょくちょく言っています。私たちは、彼がそう口走ったときはそのまま放置しないことにしています。きっと彼らも他の場面では知らないところで不公平だと誹りを受けているからです。

言葉がわからなかったり、ルールがわからない時期は君たちにもあったはずだし、今だって、漢字が書けなかったり計算が遅かったりする君たちに不公平だからと同学年と同じだけ宿題が出ているかと聞きます。同じように、言葉がわからなかったりルールがわからない支援学校の子どもは、言葉やルールの勉強中だが、その意味がまだ分からない場合に君らと同じルールにすることが公平だと言えるか?と聞いています。

大抵の子どもたちはしばらく考えて「わからん」と言います。それでいいと思います。感情的な平等論が世の中にはあふれかえっています。その中で彼らは生きているのですから簡単に答えは出ないはずです。でも職員は彼らの疑問を聞き過ごしてはいけないし押し付けてもいけないと考えています。平等と公平は考え方の質が違います。民主主義社会は公平を是とする社会です。公平とは何かを何度も考える機会を作りたいと思います。

何故調子がいいのか?

「頭打ちの自傷行動も見られるNさんが今日はにこにこして調子が良かった」「発作の続いているO君は今日もソファーの上でじっとしていて調子が悪かった」などと言う調子の良い悪いだけでなくその調子の理由も考えて報告する必要性を前にも書きました。(調子がいい理由: 04/20)

調子が良いなら、何故調子が良いのか、悪いなら何が原因だと思うのか、その時の環境の変化や本人の体調の変化(排便・歯痛・睡眠)、支援者の支援の変化なども同時に観察して報告しないといつまでも因果関係がわかりません。喉元過ぎれば熱さ忘れるで、調子が悪い時はあれこれ理由を考えますが、良くなると「調子が良かった」「穏やかだった」で終わりでは支援者の名が廃ります。

理由も想像や憶測ではなく、具体的な事実に基づいた理由が必要です。そのためには、保護者や学校にも協力してもらい、バイタルのチェックリストや人も含めた環境チェックが必要となります。子どもの行動を「何故」と問う姿勢が支援の質を高めていきます。

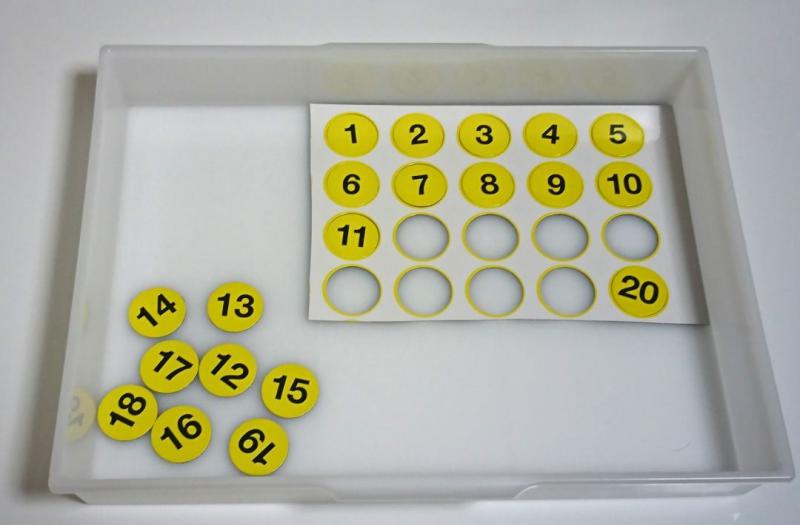

自立課題と個別課題

支援学校のLさんに、自立課題をしてもらったという報告があったので、「なんのために」と聞くと特に理由はないとのことでした。Lさんは低学年の漢字ドリルや計算ドリルをしている人で、週1回の利用者です。課題が適切であれば宿題は自分でできる人にマッチングや分類、組み立てやパズルが中心の自立課題を提供する意味がありません。意味がないのに時間つぶし程度に与えていることに気付いてほしかったのです。

逆に1年生のM君は、じっとしていることがなく衝動的に動き回っている子どもです。彼には一人で課題を一定時間こなす経験の積み上げが必要です。「なぜM君には自立課題を与えないのか」と職員に質問すると、通常学校の小学生グループだから考えなかったそうです。在籍が通常学校の子どもでも支援学校の子どもでも、一定時間座って課題に取り組むことは必要な事です。M君にはまず自立課題で一定時間一人で課題をやり遂げる経験が必要なのです。

子どもの課題内容は子どもの在籍学校で決まるものではありません。その人の特性や経験そして与えられた利用時間で決めるものです。どちらも、新しい通所者だったので、課題が分からずに与えたのかも知れないですが、そのために支援計画はあるのですから半年に一度見るのではなく、毎回ことあるたびに振り返ろうと話しています。個別課題は子どもの特性に応じた課題一般の事を指し、自立課題は一人で自立達成できる課題のことです。

利用回数と支援計画

K君の支援計画について話し合いました。K君は言葉がなくルーティンで生活の内容は理解しますが、絵カードで示してもこれから行う事は理解しにくいようです。でも、マッチングや組み合わせ作業は簡単なものなら一人で行う事ができます。そこでK君の半年の目標を表出のコミュニケーションとしてPECSトレーニングを、理解コミュニケーションとしてスケジュール理解を職員は提案をしました。

そこで、議論になったのがK君の通所回数でした。週1回の2時間程度の療育でその目標が可能かどうかということでした。PECSのトレーニングは他の場所でも短時間でも毎日取り組む必要があるし、できるようになった絵カード交換は生活の中で毎日取り組まないと身につくことはありません。また、絵カードによるスケジュール理解は、まず交渉の理解から始まります。「~したら~」や「~を少し待てば~」という強化子と具体物や絵カードを用いて交渉がわかるようになってから、スケジュールスキルを学びます。これも、別の場所でも構わないですが、毎日使わないと身につくものではありません。学校や自宅で可能かどうかは今のところ未知数です。

そこで、現実的には週1回2時間で何ができるかを職員で議論しました。まず、本人が得意とするマッチングや組み合わせの力を引き出せるような教材教具の用意をし自立的にできることを第一の目標にしました。二つ目は、遊具やおやつにも大好きなものがあるので、日常の生活の中で絵カードで選べることを目標にしました。

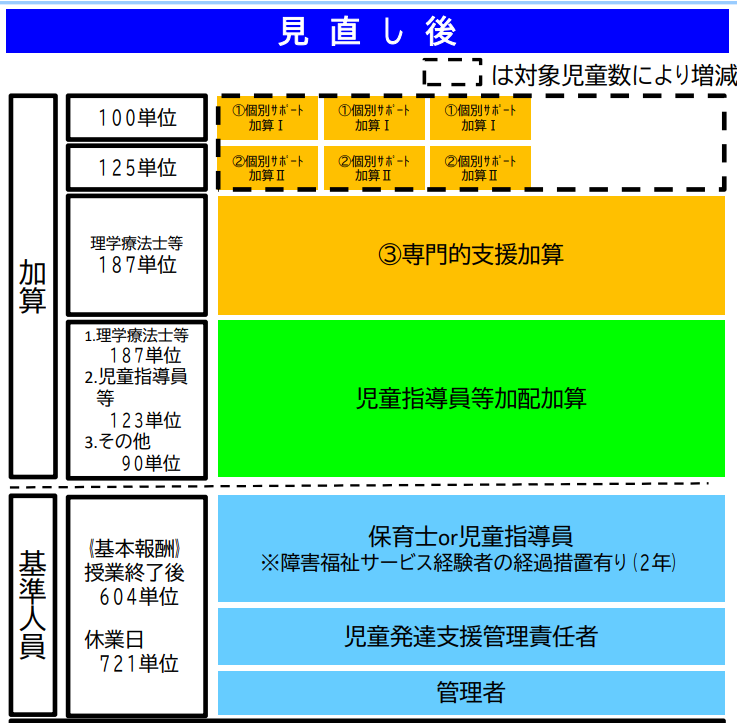

重度の方の場合、目標設定は最初は同じ場所同じ支援で実現することがセオリーなのですが、現実はそううまくはいきません。個別サポート加算で重度の方に1日1000円程度の差を作る仕組みでは、事業所全体の障害や年齢などの利用者のバランスをある程度取らないと運営が成り立ちません。また、定員が決まっているので、これまでの利用者を優先すると思ったように利用日が取れないこともあります。本人のアセスメントを行い必要な療育サービスを手配したり、その事業所や家庭、学校連携は本来相談事業所が行う内容です。しかし、手いっぱいの相談事業所にそこまで望めないというのも現実なのです。

自立課題と指示待ち

学校が始まった頃から指示待ちが強くなっているJ君に、自立課題に立体パズルのLaQを使ったという報告がありました。「人型モデルでも作れるから」というのが職員の言い分ですが、この間J君の指示待ちについて、やれと言われても出来ない時に怒りが生じやすかったり、指示待ちが多い時にフラッシュバックして他害に及びやすいという話をしてきたのですから、配慮が必要ではないかと話しました。縦横1cm程度のパーツの立体パズルを分かっているけど指示がないとできない事がどれほど苦痛か想像してほしいと話しました。療育で大事なことは、わかるかどうかだけではなく、一人でできるコンディションにあるかどうかを見極めるのがASDをはじめとする発達障害のある人たちの療育なのです。

作り方も手順もみんな理解していていても何度も「これでいいか?」と職員に聞かなければならない強迫性は消えていないのです。そんな状況で職員に1ステップごとに「それでいいよ」と言われて完成しても「一人でできた」感は全く味わえません。自立課題の目的は、一人でできるかどうかです。指示待ちが多いなら、少し簡単でも「キャップ締め」や簡単な「マッチング」でいいのです。一人でできてこそなんぼです。どうして、当事者の気持ちを考えずに課題を与えることが先行するのか、自立課題の意味を職員全体に伝えるにはどうすればいいのか話し合う事が必要だと考えています。

リコーダー支援グッズ Y先生のアイデア通信2

リコーダー支援グッズ Y先生のアイデア通信2

3年生の子どもたちがじゃんぷ(放デイ)にきています。

学校で子どもたちが困ることは学年によって共通しています。

3年生ではリコーダーが始まります。リコーダーが始まって困ることの多くは

①指で押さえる穴がぴったり押さえられず、すきまができる。

②見本の手を見ていると左右が反対になる。

③はじめは簡単な楽譜からスタートするのでできているつもりだが、曲になるとふけなくなる。

④楽譜の音と指とふく動作を3つ以上になるので同時にできない。

⑤そうなると 速さについていけなくなる。

⑥家でゆっくり練習していても、低い音がうまくでなくて曲にならないのでいやになる。

などなど その局面で様々です。

まず大事なことは単純な音出しの時に、うまく穴を押さえられるようにすることです。

しかし穴がどこにあって、どれぐらいのぴったりさで押さえたらいいのかが分かりにくいのです。しっかり押さえようとして力が入りすぎると余計にぎこちなくなっていやになります。その時に抑えやすくすることをサポートして音を出しやすくすると楽に練習できます。いま便利なグッズが出ています。

次に手が反対になるケースです。反対になるのには理由があります。

右利きの子は右手でリコーダーを操作してしまいます。指を動かすことと支えることが同時にできるのは右手だからです。

そこでリコーダーを支えるサポートすると、左手でも指が操作しやすくなります。その道具が最初からリコーダーにはついています。その使い方を教え、慣れるまで十分に使わせてあげることです。

穴がうまく押さえられて、持ち方が落ち着いてくると、曲に合わせるようになります。音階と運指がうまく合うようにサポートします。いろいろな方法がありますが、一番の悩みは「この音はどんな押さえ方だった?」と悩んでしまい、間に合わなくなることです。

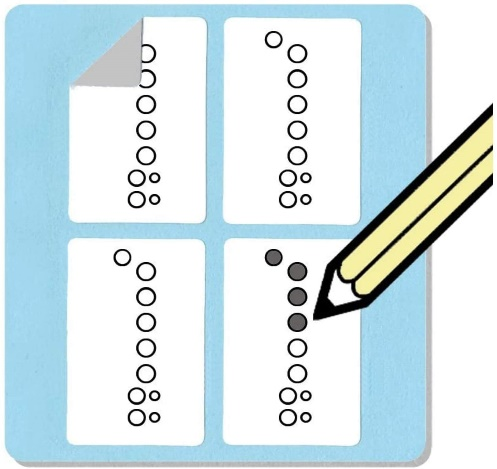

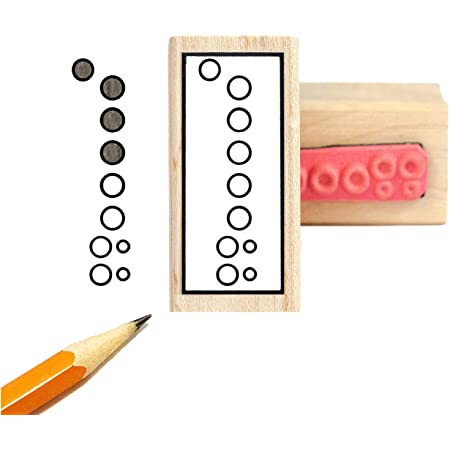

そこで、運指を簡単な図で示し、音と曲に合わせてすぐにわかるようにします。下のような楽譜にすると分かりやすくなります。

それをすぐに作れるシール(ハンコ)も発売されています。

ほかにも子どもたちの困りポイント(サポートのヒント)はあります。ぜひ一度相談ください。

Y先生のアイデア通信

じゃんぷではちょっとしたアイデアで学校の学習等が取り組みやすくなるものを紹介しています!

小学生は学校と家庭と地域でコミュニケーションや社会性を広げていきます。

その中でも学習にかかわる時間は多いものです。保護者の悩みも学習に関することが多くなります。学習している学校や家庭での宿題の場面で、ちょっとしたアイデアやサポートを知っていると過ごしやすくなります。

学習の中でも「書く」ことが一番多くなります。

「ていねいに書いて」

「3年生になったらすばやく書いてね」

「よく見て書いて」

などなど学年が変わると今までとはちがう声かけが多くなります。

書いていると、書くことに必死でどこを書いているのかわからなくなったり、覚えて書こうと思うと書くたびに違う字になったりします。

早く書いて友達と遊びたいけど、時間が足りない、家でも書き直しが多くなり書きたくなくなるなどの悩みをよく聞きます。

特に小学生のサポートは学習と切り離せません。中でも「書く」ことと過ごしやすさは切り離せません。学習をうまく支援することで生活もすごしやすくなるのです。

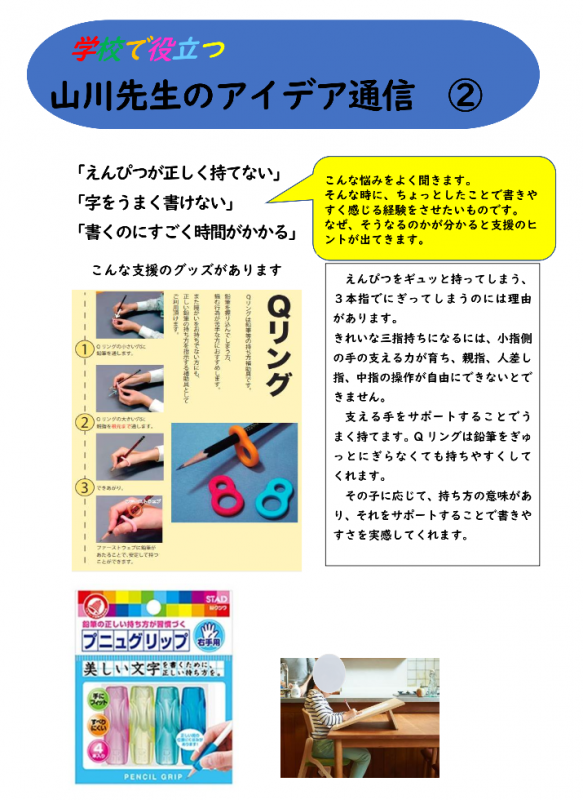

そこで「書く」ことの大変さを理解する時に、案外見落とすのが筆圧の強さです。丁寧に書こう、きれいに書こうとして強くなります。強くなると時間がかかります。書き直しがあると時間がかかり、いやになることが多くなります。

「じゃんぷ」では、こんな道具を使って書いてみませんかと紹介し、体験してもらい自分の学習方法を見つけてもらいます。一人一人に応じて様々なものが出ていますので使いやすいものをお知らせしています。

相談したい方はぜひご連絡ください。

子どもに待たせること

昨日のIちゃんは、うろうろして落ち着かず調子が悪かったという報告がありました。高いところには上がるし、外に出ようとするし、言う事をきかないので職員から叱られていたというものです。こういう、現象だけを捉えた子どもの報告は良くあることです。私たちは、そこで必ず「なぜだと思うか」と職員間で話し合う事にしています。

現象だけ聞いていると、子どもの不適切な行動が、あたかも偶然そうなったかのように受け止められるからです。しかし、それでは、職員間で報告している意味がありません。調子が悪いので子どもが不適切な行動をしたというのは「天気が悪いから雨が降った」という表現と同じで、理由になっていないのです。子どもの不適切な行動の引き金を引くのは、ほとんどは職員側にあるという仮説に立って、「なぜそんな行動をしたと思うのか」を職員間で話し合うことが大事です。

その日Iちゃんは、みんなより早く帰ってきて、スケジュールの提示もなく、これをしてみんなが来るまで待とうという提案もなく職員と待っていたと言います。タブレットを触ると「もうすぐみんな帰ってくるからダメ」、2階へあがろうとしてもダメと言われれば、窓によじ登るか、外に飛び出すかしかHちゃんには残されていません。

待つと言う意味が分からない子どもに待って欲しいなら、子どもが好きそうなことで「待つ」(~するまでは~して待つ)約束を提案することが大事だと言うことを話し合いました。よくタイマーを提案する人がいるのですが、タイマーを使っても意味もなく待てないし、嫌なことを知らせる(好きなことをやめる)タイマーも「待つ」練習の導入にはふさわしくありません。

敬語はどこで学ぶか

みんなで公園で遊んでいると、他の放デイ事業所も来ていて鬼ごっこをしていました。走ること大好き少年H君は鬼ごっこがしたくてたまらないようですが、今日のすてっぷの面子では面白みに欠けます。「あの、僕鬼ごっこがしたいねんけど、僕だけあそこで鬼ごっこしてきてもいい?」と聞くので了解しました。でも恥ずかしいから職員に横についていて欲しいというので、ついていくだけと言う条件でついていきました。

「あの、おにごっこに入らしていただいてよろしいでしょうか?」と初対面の職員さんに話しかけたのです。H君がそんな言葉ですてっぷの職員に話したこと一回もなかったのですごいなと、感心したそうです。どこでそんな語彙を身に着けているのでしょうか?本読みは漫画含めて大嫌いなH君なので、敬語なんて使えないと思っていた大人が間違いでした。

敬語なんて聞いてない感じだけど、結構聞いているんだなと改めて感心しています。読むことと聞くことは違うのです。聞くことで様々な応用ができるならどんどん聞けばいいのです。帰りがけに「お礼は?」と職員が促すと、また袖を引くので付き添いだけすると「今日は、ありがとうございました。また、入れていただいてもよろしいですか?また、遊んでください。失礼します。さようなら」と、教えたわけでないのにすらすら口上を述べるH君に職員は脱帽したと言います。

トイレ考

Gちゃんは、紙オムツです。でも、排泄があると必ず自分でオムツを履き替えて上下とも完璧に着替えています。それなのに、定時排泄では一切排泄はせずトイレの外でオムツに排泄して自分で新しいオムツと衣服に着替えます。着替えが自分だけで完璧にできるのは、ご家族や就学前施設の方が丁寧に教えられた賜だと思います。でも、こんなに丁寧に衣服の着脱ができるのに、なぜ排泄だけはトイレでできないのかが話し合いました。

そういえば、持ってきたお弁当の扱いもほぼ一人で出し入れや片付けができます。教えられたことは、ほぼ一人でできるのです。Gちゃんはお話ができないけれど日常生活のことで聞いたことはほぼ理解できていると引き継ぎを受けています。私たちは喋れない人が状況を理解する時、言葉だけでなく見たもので理解できるように支援します。そして、喋れない人には、見えないものは伝わりにくいので、オーダーメイドの支援が必要で、体性感覚など視覚支援がしにくいものは工夫がかなり必要だと感じています。

もちろん、喋れない人でも排泄の自立をしている人はいますが、「喋れる人」で排泄自立ができていない人はいません。肢体不自由があっても排泄の援助要求ができることを自立とみるなら、喋れる人は皆排泄が自立していると言えます。子どもの成長を見ても、遅い早いはあっても喋れるようになるとともに排泄は自立していきます。つまり、排泄自立は双方向のコミュニケーションが成立している中で教えることができるようです。

大人が「ウンチ頑張って」と子どもも一緒に「うーん」「うーん」と言って意味を共有するから体性感覚と理解言語・表出言語が結びつくのでしょう。では、Gちゃんをはじめとする、「おむつに排泄はするもの」と思っている人たちにはどう伝えれば上手くいくでしょう。ちなみにGちゃんは女子なので男子のようにおしっこを視覚的に確認するのもやや難しいです。大人も「うーん、うーん」といろいろ考えて挑戦しようと職員で話しました。良いアイデアが実践されたらまた報告します。

情緒的な理解?誤解?

「F君らと3人でゲームをしている時に、F君が『うるさい』と言ったように思ったので、『そうだね、うるさいね』と共感の意味の言葉を返したら叩かれました」と職員が報告してくれました。以前、言葉がうまく使えない人が感情表出の絵カードで「うるさい」と示したときに「そうだね、うるさいね」と共感すると興奮が収まったという話を、職員は覚えていたのだと思います。それなのに、なんで攻撃されるの?という疑問です。

絵カードでの感情表出は、マイナスの感情を暴れて発散するのではなく、相手に適切に表現することで気持ちを収める学習です。今の気分を伝える絵カード表出の学習時に、たまたま熱が出て「しんどい」カードを教える機会がありました。そこで、感情=気分というのはいつも「元気」ではなく、「しんどい」時もあり、その気分は相手にも伝わることをその人は学んだのです。その後、腹が立ったときにも「しんどい」カードを自発的に示すようになり、そうか「怒ってしんどいのか」と周囲が共感の慰め行動を続けることで、あまり怒らなくなったという事例でした。

この事例を模倣した事は良くわかるのですが、決定的に違う事があります。事例は何度も絵カードで双方が共有してきた感情カードですが、F君の発声した「うるさい」は職員と彼が共有した事がない音声だということです。もちろん文脈的には「うるさい」と言うべき場面です。但し、それはF君が機能的な言語表出ができる場合です。F君は欲しいものやしたいことを特定の大人に決まった場面で一語文で言えますが、感情の表出は難しく、ストレスを溜めて爆発させる事が多いです。しかも、表出の絵カード練習を系統的に学習していません。職員は「僕は、彼らがうるさいのでイラつくのだ」の意味が彼の発した「うるさい」だと理解したのです。しかし、ASDの人たちの中には不安な時に以前体験した言動を再現することがあります。

つまり、F君の気持ちは確かにイラついているのですが、イラついてフラッシュバックした言葉が「うるさい!」と大人が怒鳴る場面を再現したかもしれません。それは、自分に向けられた言葉か、他者に向けられた言葉かは分からないですがF君には不快な場面が想起されたと考えられます。だから、「うるさい」の後に、相手を叩くという見たままの言動が再現がされたのかもしれません。ASDの人の中には、強い不安を感じている時に、以前同じような感情を持った時の状況を再現することがあるのです。

不適切行動は、情緒的な解釈では行動の意味が理解できず解決策が見出せない場合が多いです。しかし、機能的なコミュニケーションの視点で考えていくと、行動を仮説することが可能になり支援策もいくつか見えてきます。絵カードなど「大人と子どもの双方が意味を共有できるツール」での学習が有効であることは確かだと思います。

大縄跳び

D君の遊びを探していて、大繩とびなら個人の縄跳びと違って「共同あそび」感があっていいんじゃないかと取り組んでみました。「10回飛びました。よくできました。ブランコへ行きます」とD君。跳べと言われたから跳びました感満載でブランコに行きました。「ん~手ごわいなぁ」と職員が思っていると一緒に来ていた小学生チームがキャーキャー言って跳んでいます。その歓声につられてEちゃんも「縄跳びします」と跳んでいきました。大縄跳びでこんなに盛り上がるとは思わなかったです。D君以外ですが・・・。

さて、これからどうやってみんなで跳ぶかですが、小学生があんなに喜ぶなら、D君やEちゃんを引き入れて大縄跳び合戦をしてもいいかなと思っています。D君は一人はさみしくてみんなに見ていて欲しいのですが、課題をこなすのは嫌だと言う人です。そんなD君にどうすればみんなで遊ぶと楽しいよと伝えられるのか思案中です。「ハイ10回終わりました。縄跳び終わります」と迷惑そうな顔をするD君を思い浮かべると気持ちがなえてしまうのですが、大好きなサイダーとか持ち込んだりしたらうまく楽しめないかなと思ったりしています。遊ばない子の遊びを作るのは本当に難しいなぁと思います。

鉄オタ女子降臨

Cちゃんらと近所の公園まで歩いていきました。公園にはCちゃんの大好きな遊具があって楽しみしています。ところが今日は阪急電車の高架下で通過する電車をじっと眺めて動こうとしないのです。公園でひとしきり遊んで、さぁ帰ろうと高架下をくぐると、またまた「電車!」と真剣に眺めています。あんまり真面目に見ているので職員も一緒に何本も通過する電車をしばらく見ていたそうです。

女の子の鉄オタはテレビの趣味番組なんかには出てくるけど本当に身近にいたのです。てゆーかー、これまで同じところを何度も歩いていますが電車なんて見向きもしなかったから、鉄オタ女子誕生に出会えたと言うべきです。最近、「鉄子さん」や「ママ鉄」など鉄道好きな女性に注目が集まり、女子の鉄道研究会や部員も増えているそうです。さすがCちゃんトレンドに敏感です。

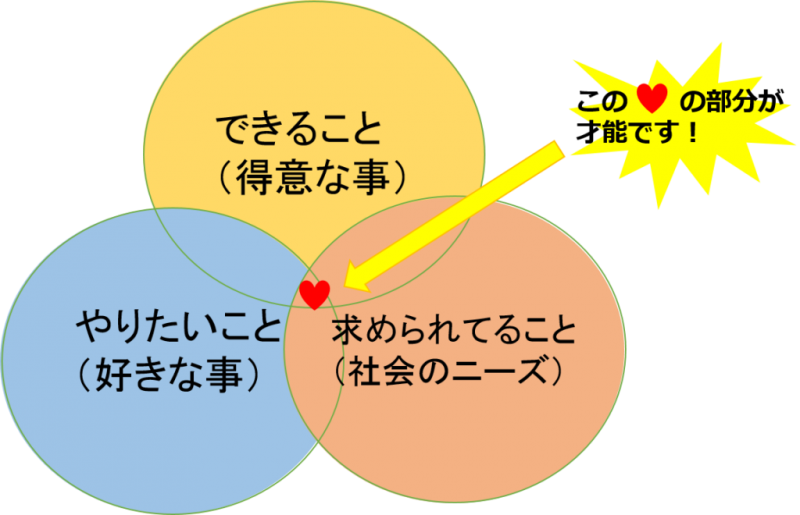

好きなものができることはいいことです。そこから様々な世界が広がっていきます。支援するほうもゴールを好きなものにすれば様々な学習やトレーニングの提案がしやすいです。さて、事業所では「シルバニアファミリー命」のCちゃんですが、トミカプラレールには興味が持てるでしょうか?楽しみ楽しみ。

機能的コミュニケーションの手がかり

Bちゃんの今日のスケジュールは公園遊びなので、車いすに乗ってお出かけです。ところがBちゃん車いすに頑として乗ろうとしません。玄関前で職員と一緒に座り込んでしまい、ベテラン職員にヘルプが出されました。別の職員が車いすを事業所内に入れようとすると、それをみてBちゃんも立ち上がって部屋の中に入ろうとしました。「今日はお部屋で遊びたいのかな」ということで公園行きは中止にしました。

このエピソードからBちゃん目線で考えたいと思います。「今日は外に行きたくないな」「でも車いすに乗ってしまうと連れて行かれるな」「以前床に座りこめば要求が実現したし今日もそうしよう」とBちゃんが思ったかどうかはわからないですが、内容的にはこういうことだと思います。そして、「お、車いすを室内に持っていくのか、それなら一緒に行くよ」となります。

拒否できることは大事ですが、Bちゃんとやりとりする交渉の余地がないと困ります。座り込むことですべてが伝わるわけでもありません。周囲も「またか」という慣れになりそれ以上の発展が見込めません。体の力が強くなることは意思が表現できることでもあります。でも、物理的な拒否だけでは、それを強化する方向(激しく拒否する)か諦めるかの2方向にしか展開はありません。

機能的コミュニケーションを身に着けるには、Bちゃんの場合どうすればいいでしょう。絵カードでなくてもいいのです。具体物でもいいのです。ベテランの職員が車いすで方向を示したように、その手掛かりを探すのも療育です。日常動作なら「言葉がわかる」と言われる方がいます。そう思うのは自由ですが、それが絵や具体物などを使う代替コミュニケーションを遠ざける理由にはなりません。大事なのは座り込まなくても楽に伝えることができる表出のコミュニケーションです。

送迎車カウンセリング

前回は、お迎えの車の写真の活用で、低学年児や日程で混乱しやすい利用者に下校先の見通しが持てるようにと書きました。そうすることで、お迎えの場面を視覚支援で見通しを持たせる療育ができるということです。放デイの療育はお迎えからもう始まっていると考えています。

また、通常学校の利用者の送迎の時間は利用者のカウンセリングに使えます。すてっぷでは大きな送迎車で近隣の小学校を回ってくるのではなく、基本は一人づつピックアップして事業所まで利用者の送迎をします。乗車時間は10分程度ですが、子どもと様々な話をします。

学校や家の話、好きなアニメや嫌いな友達の話を職員から切り出すこともありますが基本は子どもに話してもらうようにしています。運転中ですから基本「うん うん」と聞くことになり、子どもはいろいろと話すと言う仕組みです。話が聞いてもらえるとわかると、テレビやビデオを流せと言う子どもはいなくなります。

大人に毎日10分話をじっくり聞いてもらえる場は、ありそうでありません。今日はA君に家庭の話を振ったところ「個人情報なので個別的な情報は応えられない」と言います。以前は明け透けに話していたので、成長したなぁと感じて「そうですか。では差しさわりのないお話でどうぞ」と聞くと怒涛のアニメ話が始まりました。10分で良かったぁ。

下校の切り替え

Z君が下校時のプラットホームで泣いて泣いて動かないという報告がありました。スクールバスに乗ったり、あちこちの放デイに行ったり、お母さんが迎えに来たり、訳が分かりませんというのが1年生あるあるです。泣くと言うのはスクールバスに乗ると言うつもりがあったからです。正しいつもり(見通し)が持てるように工夫をすることができるということです。

これを解決するのは視覚支援です。バスの写真カードを教室で渡されたときはスクールバスに乗り、放デイの送迎車の写真カードを渡されたら送迎車に乗るという経験を3週間続ければ、まず見通しはできるのでつもりはできます。視覚支援がないといつまでも混乱することになります。学校の先生方視覚支援をよろしくお願いします。放デイは送迎車の写真カードを提供します。

でも、スクールバスの行先は家でお母さんが待っています。ゆったり好きなことができます。放デイはこれに勝る魅力をまだ持っていません。知らない人は多いし、思いは伝わらないし、居場所も定まらないし、だめだめです。当面は好きな玩具やおやつを用意して、必要なら送迎車に好きなものを積んでお迎えに行きたいと思います。

エスクァイア

ボタンキラキラBOX1号機

クリスマスを超えバレンタインを過ぎ、ひな祭りも過ぎて四か月越しでLED(light emitting diode=発光ダイオード)イルミネーションで、スヌーズレンBOXを作りました。段ボールの中にLEDイルミネーションを貼り付けて、調光器のボタンを押すと光り方が変わるというものです。

前回はYさんのスイッチ理解のためにボタンを押せばわんこが動く<ボタンわんこ2号機 : 03/18>「静から動」のスイッチでしたが、変化の因果関係が理解されず却下でした。そこで、とにかくまずキラキラと視覚刺激で引き付けてボタンを叩けば別の変化が起こる「動から動」あるいは、ボタンで切れる「動から静」のスイッチを試そうとしています。

ただ、Yさんは机上に物があると跳ね飛ばすのでボタンを板に固定する必要があります。でも、みんなでキラキラスヌーズレンが楽しめればそれでいいし、壊れてもLEDは600円程度ですから気にせず使えばいいと思います。ボタンはスイッチ感がいまいち硬いのと、調光器に合わせた離せば戻るモーメンタリスイッチではなくオンオフ切り替えのオルタネイトスイッチなので切り替えるには2回押す必要があります。このスイッチは使いにくいですから、おまけ程度に考えています。なかなか安くて丈夫で大きくて使いやすいモーメンタリスイッチが見つかりません。

宿題の質と宿題時間

3時過ぎに事業所についたXさんが宿題を終了したのは、4時間半頃で、延長のないほとんどの利用者は帰る時間でした。内容は小学校低学年の漢字と計算ドリルでした。「がんばったね。でも遊べなかったね。みんなが帰ってからもXさんは1時間以上時間があるから、そこで宿題やろうね」と話しました。高学年以降の子どもが帰宅後1時間以上学習するのは当たり前ですが、それは、二桁の繰上りや低学年の漢字に費やす時間ではありません。もしも、該当学年の内容で該当学年より時間がかかるなら、内容が本人の課題と一致していないと考えるべきです。低学年の内容なら半時間程度で終わるのが普通です。

確かに、保護者は宿題を出してくれれば安心をします。子どもが机に向かってくれる姿は保護者としては嬉しい姿です。逆に、子どもが机に向かわないと宿題を出してほしいと担任に要求するのが普通です。ただ、問題はその内容が本当に子どもの力になるのかどうかは、担任に信託されているのです。低学年の課題を高学年になって低学年児の何倍も時間をかけてできたからと言って学力が学年相当につくわけではありません。もっと別の学習に時間をかけたほうが良い場合もあります。それを見抜くのが特別支援教育の教師のスキルだと思います。プリント学習の内容が子どもの特性に合ってない場合は、やってもやっても、追い付かない自分の存在を確認するだけの時間となります。

調子がいい理由

「今日のW君は調子がよかったです。スムースに自立課題に取り組め終わったら欲しいものを要求していました」と職員の報告がありました。「なんでスムースだったのですか?」と聞くと「さぁ?」という反応でした。不適切な行動が起こった際は、あれこれ原因を考えて報告するのですが、うまくいった時は理由は考えません。もちろんずっと適切な行動がとれる子どもの場合は考える必要はないのですが、不適切行動のある子どもの場合は、適切な行動の前後に「支援が成功する秘密」が隠れていると言われます。

結局、W君が何故スムースだったかはわかりませんでした。職員みんな今日は調子がいいなぁと思っただけだったそうです。でも、だれもW君の行動を詳細に覚えていないという事は、あまりW君に注目してなかったということです。大人が声掛けしたりしないで、やるべきことが準備されていれば、以外にW君は分かっているのかもしれないです。

嘘つきゲーム??

カードゲームだけではありませんが、相手を欺いて勝利を得るというゲームがあります。ポーカーなどがそれにあたりますが、自分のカードのポイントが低くても相手には良いカードが来たような顔をして勝負に挑みます。挑戦者は相手の表情や言動が嘘か誠か見抜いて勝負に挑みます。どちらも自分の態度が相手にどう読まれるのかそれを読み取って欺くのが、このゲームの醍醐味でもあるわけです。

ところが、そんな嘘つきのゲームは嫌だとV君たちが言い出しました。「いや、嘘つきと言ってもそれがゲームの面白さなんだし」と言っても、自分が嘘をつくのも許せない気持ちなので楽しくないと言うのです。「隠れ鬼 04/13」でも書きましたが、他者感情を読んだりする遊びはASDの子どもたちは苦手なのでおもしろくないのです。「なら、何がいいですか?」と聞くと「人生ゲーム!」だそうです。確かに他者感情は読まずに偶然性だけで遊べます。なるほど。。。

宿題と電卓と信託

U君が帰り際に電卓計算をしていました。ワーキングメモリーが弱いのと不器用なのでキーボード操作が遅くて20問中10問しか仕上げていませんでした。「これあとどうするの?」「どうしよう。家に帰ったら電卓ないから計算問題できないよ」「すてっぷにいる時間を考えて、通所したら今日の日程を計画したらいいね」「うん、そうする」

こんな話をしていて少しむなしくなりました。新しい担任とはいえ、学校は引継ぎをするものです。U君にとって「字を書く計算する」は最もパワーを使う作業で、他の子はルーティン作業のような軽微な課題も彼にとってはそれだけで疲弊してしまう活動なのです。

学級担任と自営業の塾講師はどこが違うでしょう。塾の人気がなくなり生徒が集まらなければ塾は倒産ですが、学校の生徒は担任を選べません。生徒に指導の結果がでなくても収入が下がることもありません。それは、適切な学校教育をしてくれると国民が信託をしているからです。そこが自営業の塾講師とは違うところです。信頼しています。

手を使う事

Tさんは手が使えますが、職員が全介助でおやつも食べさせています。何故手を使わせようとしないのか聞くと、食べないことがあるからと言います。おやつなのだから本人が嫌なのに食べさせる必要はないと言うと、食べてみたらおいしくていくつも食べることがあると言います。本人が欲しがるなら手を使わせればどうかと聞くと、手が出ないといいます。本人は職員が口に放り込んでくれるものだと思っているからかもしれません。しかし、これでは堂々巡りで、いつまでたっても文字通り手が出せません。

昼食などは栄養価も考える必要があるので全介助で食べさせることが必要な場合もあります。しかし、おやつは好みで食べるものですし、自分の手で食べることを覚える絶好の機会でもあります。「食べさせること」よりも好きなものを「自分の手で」食べることを教えたいのです。そのためには当たり前ですがTさんの反応をよく見ながら食べさせる必要があります。次々に食べる事よりも、「おいいしいな、もうひとつ欲しいな」という反応や「まずい、もういらない」という表情を読み取ります。その読み取りで手でつかむように誘導します。こうして、少しづつ自立を促していくのが療育に求められている役割です。

Tさんが机の上にあるものを手で跳ね飛ばす原因も、こうして考えていくとわかるような気がします。職員は物が落ちるのが面白い、人が騒ぐのが面白いからと言いますが、それもあるのかもしれませんが、行動の初めの原因はもっとシンプルだと思います。いらないものを跳ね飛ばすとしばらくは大人に従わなくてもいいと言う利得ではないかなと思います。もちろん、大人は善意で与えよう・させようとしていますが、機能的コミュニケーションがない本人がどう受け止めたかを考える必要があります。これはABC分析ができると思います。

やりなおし??

S君が自立課題を床にぶちまけたので「やりなおし」でぶちまけたパーツを片づけさせて、やり直しをさせたという報告がありました。「それは、私たちが大事にしている『やり直し』ではありません」というとスタッフは「??」でした。S君は何故自立課題をぶちまけたのかを、私たちをおちょくっているからという意見もありましたが、本当かどうかは言葉のないS君からは聞く術が私たちにはありません。

他者をおちょくっていると考えるのは自由ですが、そこから建設的な方向性は見えてきません。せいぜい、そんなことをしてもやるべきことはやってもらうと強権的に振舞うか、いやならやめとくかと不適切な行動を認めてしまうかのどちらかです。私たちがS君に教えなければならないのは、床にパーツをぶちまけなくてもこうすれば伝わるよ交渉できるよという機能的コミュニケーションです。

やり直しと言うのは、ぶちまけたパーツを片づけてやり直すことではありません。やりたくないなら「嫌です」絵カードを示せば、適切に交渉に入れることを教えることです。ぶちまけたものを一緒に片づけるのは場合によっては必要ですが、一番大事なことは行動の修正です。「嫌です」とか「~したい」カードを出すことを教えてでてきたなら、まずは「よく言えたね」と褒めて、交渉に入ります。「この課題をしたら、君のしたいことができます」と課題の次のスケジュールカードにしたいことカードを張りつけて交渉します。これが「やりなおし」行動です。

機能的コミュニケーションの弱い人の不適切な行動は、他者の感情を弄んだりするために起こるものではありません。やり方がわからなかったり、前はできていたけど忘れたりして生じるものです。そして、言い分を受け止めればまず交渉は成立します。その交渉が成立してから、課題を拒んだ理由をゆっくり考えればいいと思います。その多くは課題に飽きているというのが理由です・・・。

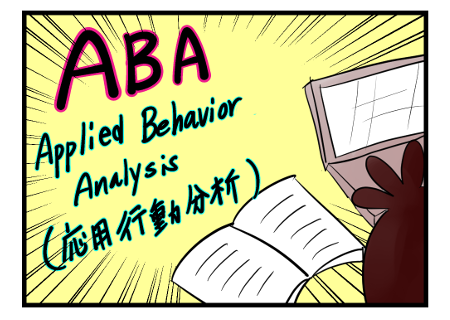

不安と不適切行動(タイムスリップ)

R君の「外に飛び出す」不適切行動が久々に出ました。新しい男性スタッフの登場が原因ではないかとスタッフ間では話しています。スタッフが利用者の目を見て挨拶をするのが当然です。でも、R君には新しいスタッフが視線を合わせてくるのが不安なのかもしれません。新しいスタッフとの出会いの時期にR君の外への飛び出しは多いからです。

不適切行動の多くは危険回避のために、大声で注意されたり身体拘束されることが少なくないです。そして、機能的コミュニケーション力が弱ければ弱いほど当事者にとっては何が起こっているか理解ができず、不安や恐怖感情を抱きます。この情景は鮮明にASDの人たちに不安の感情と一緒に刻み付けられるようです。そして、全く脈略が違う場面でも一つ条件が一致すると不安になり、以前と同じ行動を起こすという「タイムスリップ」現象が生じます。

新しい出会いで視線を合わすのは通常は親愛の情を伝えるためなのですが、他者感情の読み取りの苦手な人の場合は睨まれたのと勘違いすることが高機能の方の場合でも大変多いです。視線が合うと(逆に合わない場合も)「怒ってる?」と何度も聞いてくるASDの方は少なくありません。多分、R君は新しい男性スタッフに睨まれたと思い不安になり意味もなく外に飛び出すという事になったのかもしれません。幸い、このスタッフは追いかけると不安を高めてしまうと判断したので気づかないふりをしたそうです。おかげで、R君の不安は消え事なきを得ました。

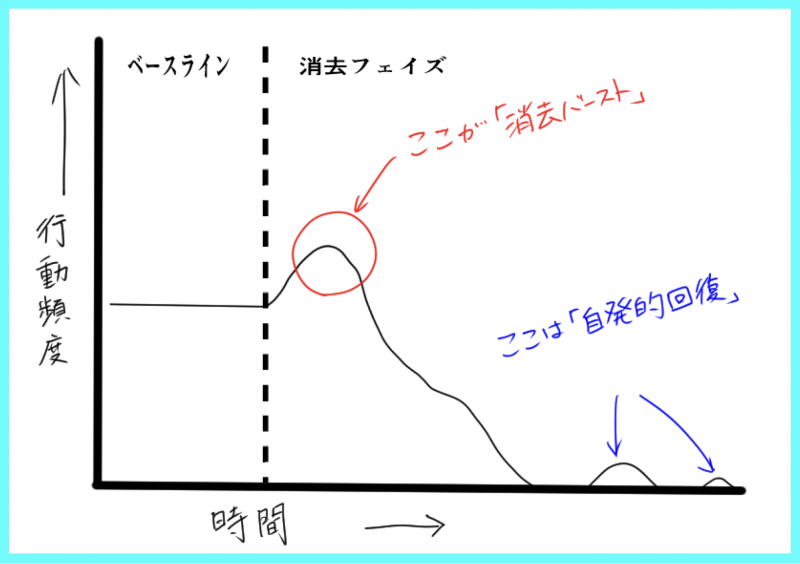

不適切行動はABAでよく使うABC分析が有効ですが、衝動的な行動は当事者の利得を誤解しやすいのです。逃げるのは追いかけて遊んで欲しくて誘っている等という分析に陥りやすいのです。そして、幼少の場合はこれに延々と付き合ったり、大きくなると逆に無視したり制止したりを続けます。どちらの対応も行動のバースト(爆発)を招き、行動を強化していることに大人はなかなか気付きません。ASDの方の不適切行動の場合は、タイムスリップ現象を考慮に入れておく必要があるように思います。

隠れ鬼

Qさんが、隠れ鬼がしたいというので、ルールを聞くと隠れんぼと鬼ごっこのミックスのようなルールで鬼にタッチされたら鬼交代を延々と続けるそうです。永遠に終わらない・・・まぁタッチ出来たら鬼は交代するからいいけど、ほとんどの子どもはただひたすら逃げ回るだけで、遊びにひねりと言うものがありません。「こんな単純な遊びが好きなのか~」「うん。逃げるのおもろい」

本来の隠れ鬼(たぶん全国バージョン)は、鬼一人だけ隠れて、見つけた子がそのまま鬼と一緒に隠れて、最後に残った(鬼が見つけられなかった)子どもが負けというもので、鬼を探す子をみんなで見て楽しむというちょっとイケズ(意地の悪い=京都弁)なルールです。でも相手の気持ちが読みにくい子どもたちは、人の気持ちを楽しむことよりも、追う逃げる交代するの関係の方がはるかに楽しいのです。なるほど、学校で同学年と遊びが合わないわけです。

新学期悲喜交々

P君が「あかん。細かそうな女の先生やった。相性が合わんかもしれん」とうなだれて送迎車に乗り込んできました。「女性だからと言って、細かいことを言うとは限らんよ」「俺、ええかげんな男の先生が丁度ええねん。母ぁさんをはじめ女の人は苦手やねん」「それは思い込みやろ」という会話が車の中で続きます。

担任が変わるかもしれないと思い始めた時から急速に食欲を失う子どもがいたかと思えば、「新しい先生?名前?知らん!」と全く気にしていない子まで様々です。私たちは、子どものことは良く知っているのでなんでも聞いてくださいと、新しい先生にはおひとりずつご挨拶をさせてもらっています。

基本は保護者の要請で連携をするのが建前ですが、毎回お迎えに行くので、保護者よりも放デイのスタッフの方が担任の先生と良く話している事が多い人もいます。子どもを真ん中にして家庭・学校・放デイ・相談事業所と連携を進めたいと思います。

転換性障害

Pさんが痙攣を繰り返し起こすことがありました。確かに、Pさんにはてんかんの既往歴があるので思春期に入ってまた出てきたのかと思っていました。医師の診断はてんかんではないということでした。思春期以降の女性に起こりやすい転換性障害の一つだという事です。

転換性障害は、伝統的にはヒステリーと言われたもので、意識化されない心理的葛藤により身体症状が生じる(転換される)と考えられています。これらの身体症状によって本人は一時的にせよ葛藤から解放されたり、葛藤による不安や苦しみが軽減すると考えられます(疾病利得)。身体症状は多彩で神経学的には説明つかず、運動障害や感覚障害などが認められると言います。

感覚の鈍麻や麻痺、歩行困難、不随意運動、けいれん、声が出ない(失声)、視力障害、聴力障害が生じます。当事者はこれらの身体症状にたいして、無関心であったり容易に受容している態度が見られあまり心配していないように見えます。

発症は突然で、当初は身体疾患が疑われ医学的な検査や処置が行われます。ほとんどの場合、数日から数か月で症状は消失しますが、心理的葛藤が生じるたびに繰り返されることもあります。葛藤となる問題が解決されると、症状が消失することもあります。

治療法としては、先ず支持的な対応で情緒的な援助を行い不安軽減に努める一方、葛藤内容がわかっているなら具体的な対処法を検討することで病状が改善することもありますが、わからないことも多いです。周囲が、一喜一憂せず自然に治るまで付き合うおおらかさが何よりも大事と言われています。

切り替え時の混乱

ちょっとしたことで怒り出すOさんが今日は静かです。実は意図的に移動の切り替え場面を少なくして同じ場所で活動するようにしたのです。移動時の切り替えで混乱する人が少なからずいます。ASDの子どもたちの場合はスケジュールなど視覚的支援で予告をすれば混乱はなくなっていくのですが、短期記憶のとても弱い人や、自分のつもりが切り替えにくく混乱すると興奮する人の場合、スケジュール指導が入りません。

この場合、「そうじゃないでしょ!」とやってしまうと、猛烈にもつれてしまいます。そして、抵抗が強いので結局本人の思い通りにするなら、大声を出せば要求が実現することを教えることになります。このやり取りを繰り返せばどんどん不適切な行動がバースト(爆発)してしまいます。

そういう危険性が高い場合は、切り替え(場所移動)の少ない生活を提供するしかありません。そして、穏やかな生活を作る中で、小さな切り替え(どちらでも良いスケジュールの変更等)の成功体験を積み上げていきます。ただし、あまりに興奮が激しく本人も辛そうな場合は服薬も提案する必要があると思います。

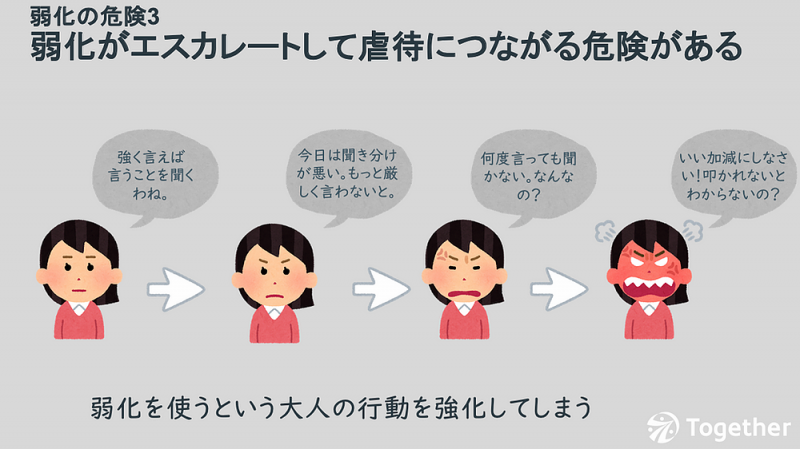

適度な距離感を

4月はスタッフが大幅に入れ替わる季節です。これまで息の合っていた支援のタイミングがずれたり、支援の意図そのものが伝わっていなかったりしやすい時期です。当然、子どもたちも違和感から様々なサインを出すことになります。この場合、子どもたちの新参者に対する洗礼(おちょくり)と通常は見えやすいのですが、実は子どもの側も心配になったり、不安になったりしていることが多いです。表現レパートリーが乏しいので、笑っているように見えて、からかわれていると大人は判断するのですが、不安で笑っていることもあるのです。その証拠に支援の揺がない子どもはそんなに笑ったり泣いたりせず淡々としている人が多いです。

最近、表出のコミュニケーションの伸びが素晴らしいN君ですが、新しいスタッフに変わって挑発行動が絶えません。スケジュールへ向かう身体プロンプトをされては大声を出し、物を投げては大声を出したりカードを投げ飛ばしたりして笑っています。こんな時むきにならずに、慣れているスタッフに変わって距離を開ければいいと申し合わせています。新人スタッフは子どもとの距離が縮まりやすいです。それは通常は、熱心にフォローしようとする表れなのですが、子どもの側からすると刺激や変化が強すぎることがあります。新入生ではないのですから子どもはルーティンワークは分かっています。だとすれば不適切行動の原因は新人スタッフの存在が考えられます。別に嫌っているわけではないのですが、いきなり距離を詰めると子どもが不安になることがあると考えればいいのです。

また、子どもの不適切な行動があったとき、何も気づかなかったようにスルーする場合がありますが、このスルー技術は実はとても高度な支援スキルで、これを使って成功している人を見たことがありません。何故かと言うと間違いなく子どもの行動はさらに激しくバースト(爆発)するからです。通常の場合、この爆発に耐えきれる支援環境ではないからです。周囲に多くの人がいて結局誰かが反応してしまうので、不適切行動の利得は必ずゲットできるからです。行動が爆発してから応じていたのではどんどん行動はエスカレートするばかりです。

すてっぷでは、スルーは効果なしとして代替強化をすることにしています。いわゆるやり直しです。正しい方法で要求するようにやり直しをしてもらいます。それが通用しない場合は、良いアイデアが浮かぶまでは先取りして不適切行動が出る状況を回避することにします。無視をして子どもと我慢比べをしたり、マウンティング(強圧的に従わせる=行動の弱化)をしてもよいことは何もないと説明しています。

こうしたことを的確に伝える職員への研修が重要です。実践系の研修は現場から離れて話を聞くようなOff -JTはほとんど効果がありません。実践しながらその経験に基づき細切れに立ち位置や声のかけ方のコツを学ぶ研修方法(コーチング)が大事だと思います。現場を離れて体型的に理論を学ぶのは、ある程度自分の中で問題意識が整理されてから自己啓発的に自発的に学ぶのが効果的だと思います。このブログはそのきっかけになればと思って書いています。

紙おむつトイレ

外出中の便漏らしは本人もつらいものです。周囲の人も何とかできないかといろいろ解決策を考えるのですが、回数が少ないのでトライする機会に恵まれません。できそうなことは便意を伝えるルールを訓練する事くらいです。そして、急に便意が起こる緊急の場合に限って外出時であったり、周囲にトイレは存在しないというのが緊急時あるあるです。

幼少期に紙おむつに便をすることからトイレで排便することにうまく移行できない人が少なからずいて、強固にこだわって青年期まで引きずってしまう人がいます。これには二つの課題があります。一つは、便は紙おむつにすると言う誤解です。もう一つは、便器の空間の中に排泄するという感覚の問題です。紙おむつではなく、便器にという認知の誤りは視覚的にも示すことができるので理解は得やすいのですが、便器で座っておなかに力を入れるという感覚は伝えられません。しかもおしっこのように視覚で確認ができないので、排泄場面の認識が困難です。

筆者が関わった成功例はたったひとつですが紹介します。シャワートイレでのシャワー刺激による便意引き出し支援です。高校3年生のASDで療育手帳は程度Aの方で、排泄は紙おむつの中でするという方でした。毎日昼食後に少し運動や作業をしてからシャワートイレで温水シャワーを出しながらタイマーで3分間座ってもらうスケジュール設定を担当者にお願いしました。今では便意を引き出すマッサージ機能のついたシャワートイレは当たり前ですが、当時はまだそんな機能はなかったので、ただ温水を当てるだけでした。

1か月もしないうちに担当の方が「成功です!」と教えてくれました。温水シャワーで気持ちよくトイレには3分間座ってくれたそうです。その時に後処理は紙で拭くことも教えられました。ある日、思わず便が出たそうです。トイレの中に浮かぶ排泄物を見て、彼は一度に全てのことを理解したみたいですと担当の方は報告してくれました。出すものを出せば紙おむつに排泄する必要はなくなり、毎日トイレに座る中で便器での排泄の経験も増え卒業時には完全に自立されたと聞きます。

20年程前の話ですが参考になればと思います。トイレ問題は結構困っている方がおられるのですが問題が問題なだけに話にあげにくいこともあるようです。他にも様々な方法や工夫があると思いますので、よろしければこのHPでトイレアイデアを集約させていただきますので下記アドレスまでご一報ください。

佐々木正美エール

西陣麦酒は自閉症の人たちの事業所NPO法人HEROESのビール醸造所です。このビール醸造所は、自閉症の支援プロジェクト「西陣麦酒計画」から誕生しました。そのプロジェクトを応援してくれた佐々木正美先生への感謝のエールをこめて、この春、限定醸造の「MASAMI ALE」が発売開始され我が家にも先週届きました。

佐々木先生の公演の受講料によってプロジェクトは資金が集まり、自閉症の人も働く西陣麦酒は生まれました。そして、今回はその成功のきっかけとなってくれた佐々木先生への感謝を込めて、その名前を由来とした「MASAMI ALE」が限定醸造されたのです。

MASAMI ALEは、ドイツ産ホップによるほのかなオレンジの香り、そしてはちみつの香りが特徴的なウィートIPA。味わいはとろりとしたマウスフィールに、しっかりとした苦味のあるビールに仕上がっています。

佐々木先生の自閉症論も子育て論もその神髄は「思いやりの心」です。子どもが我々に合わせるのでなく、まず、我々がが子どもに合わせるという思いやりです。「子どもが異常行動(不適切行動)を起こすのは確実に私たちのせいです」と佐々木先生は言い切ります。「発達障害は治らないけれども、私たちが彼らの文化に合わせて環境を用意すれば、必ず彼らは応えてくれえます」とも言い切ります。

MASAMI ALEを味わいながら佐々木先生の言葉を聞いていると本当に優しい気持ちになって、明日からも頑張ろうと思えてくるから不思議です。故佐々木先生の公演はMASAMI ALEとセットで販売しています。たぶん、もう売り切れているでしょうけど、DVDはすてっぷに常備しているので見ることができます。(見たい方は、ご連絡ください)

そして、この3月、ジャパン・グレートビア・アワーズ2021において、ジューシーまたはヘイジー・ストロング・ペールエール ボトル・缶部門にて「MASAMI ALE」が銀賞を受賞したそうです。おめでとうございます。

西陣麦酒 Nishijin BEER https://bakushu.base.shop/

ひいき目

この頃の気温は5月並みで昼間なんか暑くて半袖でいい感じです。Mちゃんを車いすにのせて公園に連れて行きました。たくさんの子どもが遊びに来ていて、Mちゃんも嬉しくて歩き出して、滑り台やブランコで遊びました。しばらくすると、Mちゃん自分の車いすのハンドルにぶら下がった水筒を触って揺らしたと言います。スタッフは、多分喉が渇いたという意味なんだと解釈して、水筒をもって「お茶飲みますか」と勧めたと言います。すると、Mちゃんは車いすに座って水筒のお茶を飲ましてくれるのを待っていたそうです。Mちゃんすごーいというエピソードでした。

Mちゃんは、まだ欲しいものとカードを交換するPECSのフェーズ1にも至らずVOCAのボタンの因果関係もわからなくてスタッフが頭を悩ませている子です。そのMちゃんが水筒という具体物をスタッフに(触って)示してお茶をくれと要求ができたのだということは、自発的な表出コミュニケーションがあったということです。でも、他のスタッフは、「ひいき目」の報告じゃないのかなと思っています。なんとなく触った水筒を見て「ああ喉が渇いたのか」と理解するのはスタッフの自然な感情です。子どもは乳児からこういうやり取りでコミュニケーションを学ぶのは事実です。

ただ、コミュニケーションは振りであれ、言葉であれ、絵カードであれ、意図的に人に向けてするものです。離れているスタッフを意識して水筒に触れたかどうかは分からないです。しかし、お茶をスタッフが持つと、お茶を飲む体制になろうと車いすに座ったというのは理解のコミュニケーションの力を感じさせます。これを手掛かりにして双方向のコミュニケーションが成立する方法を考えていきたいと思います。ただ考えてばっかりで、「ボタンキラキラBOX1号機」も未だに完成していません。

坂あがり?

L君に「今日は、先生と一緒に鉄棒しなかったの?」と聞くと「へ?何のこと?」とL君。「公園で先生が逆上がりしようかって言ってくれたのに、嫌って断ったんでしょ?」「え?さかあがりって、公園の坂を走って上がれってことやろ?それはつまらんから嫌やって言ったよ」「いやいや、違うがな・・・」L君は聞き違えがものすごく多いのです。

語彙が少なくて聞き違えることもありますが、語彙が少なくてもその場の状況で大意は解釈できるものです。この場面ならおそらくこの事を言っているのだなという推測をするからです。ところがASDの人や状況理解の苦手な人は字句通り聞き取って自分の知っている語彙に当てはめようとします。そして、誤解したままで応答したり行動するので「なんでやねん問題」は大人だけでなく友達とも多発します。

L君はスタッフが公園の中の築山の「坂あがり(あがりは関西では「上がりなさい」の意)」との命令を断ったわけですが、「逆上がり」の言葉も知らないわけではなかったのです。でも、この公園の鉄棒で遊んだことがなく、築山には何度か上ったことがあるのでこの反応になったわけです。この話をスタッフにすると他にもいろいろ聞き違いや誤解が多いことが報告されました。本人も「僕耳が悪いねん」と言い、困り感はあるようです。この問題をどう解決してくかは、まず本人自身に耳が悪いのではなく誤解が多いから、なんか変かなと感じたら(感じないかも・・・)「それってどういう意味?」と聞き直すトレーニングを提案しようかなと思います。

好きなものがない?

K君が朝から「食欲ないねん」と言います。昨日も「おなかすかへん」とお弁当に少ししか手を付けないまま一日を過ごしました。聞くと「これから行く習い事が憂鬱だから」だと言います。でも、昨日はその言動のおかげでスタッフ全員から「大丈夫か」「どっか悪いんちゃうか」「そろそろ食べられるか」などと結構注目を集めることができました。

もしかして、K君何か行き詰っている?疑惑が会議で持ち上がりました。K君は高学年にも受けがよく低学年や障害の重い人にも優しい子どもです。でも、K君には好きなことがあまりないのです。体を動かすことや、特定のアニメは好きですが、高学年ではやっているインスタでのカメラ撮影やサッカーや戦国話は興味がありません。かといって低学年の遊具遊びやゲームはもう飽きています。でも、彼が好きなものがなかなか見つからないのです。

何か好きなものを探さないといかんなという話はスタッフ間ではされているのですが、なかなか見つからない中での、今回の出来事でした。

中学生の支援ニーズ

すてっぷでは、地域の小学校在籍の子どもについては6年生で卒業にしています。そして、同じ法人経営の新しくできた療育中心のじゃんぷをおすすめしています。中学生の中心課題は学習です。もちろん自主的な遊びやスポーツも大事ですが学習を生活の軸にしていく感覚が重要です。平均的な学力がついているかいないかは本人が一番自覚しています。学習がうまくいっていないのに他の活動に向き合えるわけがありません。

じゃんぷの通所条件には保護者の意向よりも、本人自身が変わりたいと宣言することを大事にしています。人に言われて勉強したり療育を受動的に受けても子どもは変わらないからです。意欲がなければこの時期からの学力は身に付きませんし、読み書き障害などの学習障害を抱えているならば、まずはその特性の理解と支援の享受が必要となるので、自己決定はとても重要です。

もちろん、最初から何もかもと言うのは無理でしょうから、まずは一人で通所する決意をして、休まずに遅れずに通所できるかどうかを見ます。西向日駅から5分とはいえ中学のクラブが終わってから自転車や電車で通うのですから、それなりの自覚が求められます。自分の力で週2~3回通えるなら、自ずと自己認知の力は伸びていくし成果も目に見えるので持続的な通所は可能になってきます。小学校低学年は保護者に送ってもらうしかありませんが、高学年以上なら自分の意志で通う力はとても大事です。

学びの支援を自ら受けるという行動が定着してきたなら、中学生らしい自主的な取り組みを企画・実行していく流れにもなってくると思います。中学生の支援ニーズは特性に応じた学習です。しかし、学習より何より重要なのは良き自分でありたいと願うエネルギーです。このニーズを大事にしていくのがじゃんぷの支援コンセプトです。

ゲルマニウムラジオ

アマチュア無線士になりたいK君に良い教材だなと思って、ゲルマニウムラジオのキットを使って製作しました。ゲルマニウムラジオの部品はエナメル線12mとバリアブルコンデンサー、ゲルマニウムダイオードとセラミックイヤホンの4つの部品で作れます。

製作の肝は、トイレットペーパーの芯にエナメル線の巻き付けと、はじめてのはんだ付けです。どちらも不器用なK君には手ごわくエナメル線はもつれるわはんだは山ほど使うわでしたが、5分間集中少年のはずのK君が完成するまでの90分間集中して取り組めたのはすごいことです。

もちろん、話はよく聞いてくれないのでYOUTUBEのゲルマニウムラジオ作成の3分動画を与えて「何度も見ながら作っていいよ」と指示しました。すると動画を巻き戻したり早送りして何度も見て完成させました。いちいち口をはさんだり手出しするより自分から調べる動画は有効でした。

アースを事務所の窓枠につなぎ、アンテナを4mほど箱に巻き付けると、「電池もないのに、NHKとKBSが聞こえた!」と大喜びです。高学年は見えないものに価値を見出す時期です。電波という見えない存在も彼らの力を引き出す役割を果たします。

大声の件

大声の件はこのブログで何度か(大声の原因 01/06)(うるさい 2020/11/27) 取り上げてきています。今回も、PECSのフェイズ3BができるようになってきているJ君ですが、何かの拍子で大きな声で奇声を上げるのがPECS獲得後も変わらず、何故だろうと職員の疑問に上がりました。

何か要求があれば、J君は絵カードを職員に渡してくるので、あの奇声は要求ではなく癖なんだろうかとか、職員をおちょくりたいのではなかろうかとの推測がされています。癖と言うなら人がいなくてもするでしょうが、無人の時や何か自分が好きなことで取組んでいる時はありません。

おちょくるというのは、対象者が困ることを楽しむというものですが、特定の方に向けているという感じではないです。最初は、スタッフの新人が多い時に奇声が多いと思ったのですが、ベテランがいても同じような感じです。よく観察すると、彼が奇声を上げるとベテランさんはスルーして無視をしているのですが、パートさんは彼が奇声を上げるとたまらず彼に「大きな声やな」等と反応しているのです。そうなると、回数が増える感じです。

これは推測ですが、要するに暇なので遊んでほしいというサインではないかということです。声がどんどん大きくなるのは、たまーにヒットするパチンコ理論と同じで、無視すればするほどたまーに反応があると行動がバースト(爆発)するのではないかという理屈です。

この仮説の下に明日から3週間、奇声にはエラー修正で取り組むことにしました。奇声が出たらやりなおしで「遊ぼう」絵カードをもってきて彼の大好きな真似遊びをして最後PECSブックで何が欲しいか聞くことにします。さて、理解してもらえるでしょうか。ベースライン(現在の奇声回数)を調べてから取り組みます。

俺の得点をあげるよ

低学年のG君がストラックアウト・ゲームで得点が取れなかくてしょげていたので、高学年のH君が「俺の得点をあげるよ」と言ったそうです。当然、G君はふてくされたままですが、H君は良いことをしてあげたとスタッフに報告に来たそうです。

ストラックアウトゲームは自分で投げて思い通りの高得点が取れるのが嬉しいのです。人が取った得点をもらっても嬉しくもなんともないのです。そんな時はドンマイと励まし投球のコツを優しく教えてあげることです。H君がG君を励ましたいのは良くわかりますが、得点をあげる発言は日常生活の場面ならちょっとしたもめ事が起こる可能性があります。

もしも、G君が「そんなもんいらんわ!」と正直に言ったなら、善意の人H君のプライドはズタズタです。「いらんとはなんや!優しくしてやったのに!」とH君の大声制圧と威嚇が始まるでしょう。周りで見ていた子どもたちは「低学年に大声出すなんて、しょぼいなHの奴」と言いふらされて事態はどんどんH君の思いと反対側に進みます。

ちょっとした相手の感情が読めないばかりに、善意が悪意に変わってしまうのは活発系(ADHD系)のASDの子どもたちに良く起こる出来事です。私たちの事業所では、こうした行き違いをひとつづつ毎日の振り返りでH君らに説明をしていきます。SSTトレーニングと簡単に言うけどそう簡単ではありません。

電動車いす

Fさんの電動車いすの操作が上手になってきたとスタッフから報告がありました。外出時の走行も、狭い事業所の室内も上手に移動しています。「こんなに便利ならもっと早くから購入すればよかった」と保護者の方も言われます。

かつて米国の小学校を訪問した時、車いすの児童が廊下を疾走していて女の先生が「HEY BOY! SLOW DOWN!」 と遠くから叫んでいたのが印象的でした。車いすの子どもは、手先しか動かない筋ジスの5年生でした。もう10年も前の話です。

日本の学校で電動車いすはほとんど見ません。特別支援学校ですら限られた子どもしか使っていません。移動の自由とは自尊感情と大きくかかわっています。一人で移動ができる事、一人で意思が伝えられる事の二つは特に重要です。

手漕ぎが難しくなると予測できようができまいが低学年から電動車いすを導入し、手漕ぎを選ぶか電動車いすを選ぶかはTPOで本人が選ぶのが望ましいです。歩ける人が自転車や車を選ぶのと同じように考えればいいのです。日本の障害者支援に決定的に足りないことは、支援テクノロジーを幼少から享受させる経験だと思います。「~だからできない」ではなく、「~があればできる」というポジティブな思考パターンを育てることは誰にでも大事だと思います。

写真の良し悪し

最近小学生高学年の間でインスタに植物や風景をアップするのが流行っています。D君はいいねをたくさんもらえて、僕はカメラマンになりたいと言って毎日何枚も外で撮った写真をスタッフに見せてくれます。それを見ていた3年生のE君もiPadを持ち出して風景を撮り始めましたが、彼は撮った写真よりエフェクトをかける方がおもしろくて写真の題材やアングルには全く興味がありません。

スタッフが「D君の写真見てごらん。いい写真と思わない?」と着目させようとしても、「そんなこと言ったって、僕には写真の面白さはわからへん。興味ないもん。いいなぁD君は褒められて」とふてくされます。「写真の良さは感じるもので低学年には説明のしようがないので困りました」とスタッフは言います。高学年は様々な価値に気づき、自分なりの価値を作り上げていきます。低学年にはわからない世界観です。なので、E君のいう事は無理もないのです。

それでも、ちょっとくらい良さがわからんかなとスタッフは言います。でも、E君の動機はスタッフに褒められたいことですから、とりあえずはE君に手あたり次第写真を撮らせ、まぐれでも良いものがあれば「エクセレント!」「ここが素晴らしい!」と撮った写真を褒めてあげることが大事なのだと思います。

ボタンわんこ2号機

VOCAで行き詰っています。実は前回書いた(VOCAセットできました! 2020/11/03)記事では、ボタンを押すと声が出るという因果関係をいきなり理解するのは難しいから、ボタンを押せば変化が起こることを理解してもらおうと「ボタンわんこ1号機」を作ったのです。でも、「ボタンわんこ1号機」はボタンを押し続けないとわんこが動き続けないので全く興味を示さず失敗しました。

今回はその反省のもとに、リレースイッチをつけてボタンを押せば5~6秒わんこが動く「ボタンわんこ2号機」を開発しました。これはボタンを押すだけでスイッチが入りっぱなしになる自己保持リレーと一定時間がきたら回路を閉じるタイマーリレーの二つを組みあわせたものです。この組み合わせのリレーは「Akozon 時間遅延リレー DC 12V 1〜10秒 タイマーモジュール 遅延コントローラボード 可変タイマー スイッチ」というリレースイッチ名でAMAZONに1種類だけ売っていました。1個1000円とわんこの2/3の価格でしたが他に選択肢がないので購入しました。

さて満を持して開発した「ボタンわんこ2号機」でしたがこれもみごとに撃沈されました。Cちゃんは手が動かせるので、ボタンくらい押せるだろうと高をくくっていたのですがうまくいきません。机の上にあるものは全て床に落とすもの、線状のものは口に入れるという習慣がどうしても邪魔をします。ボタンを机の上にのせると払い落すし、わんこのリモコンコードが見えると口に持っていき噛んで離さないのです。

ボタンは強力両面テープでテーブルに固定し、リモコンケーブルーは手に届くところでは見えないようにカバーしておけば何とかなりますが、わんこの動きを見ようともしないのが何故だかわかりません。周りに大人がいすぎて大人の反応の方が面白いのかもしれません。工夫は続けていきますが固定器にしろカバーにしろマイナーバージョンアップなので成功するかどうか微妙な雲行です。

今後は、「ボタンキラキラBOX1号機」を開発しようと考えています。ボタンを押せばLEDイルミネーションが5~6秒チカチカ光るボタンシステムです。開発費ばかりかかって、なかなかヒットしない。次第にスタッフの視線が冷たくなるのを背中で感じていた。心苦しかった。だが、

「誰もやらないなら、オレがやる・・・」

プロジェクトXの気持ちです。

テンパる

ゲームをしようとB君にトランプを見せたとたんに、机の上のカードを振り払いげらげら笑いだし、最近なかった脱走モードになり、家に帰るまでずっと興奮していました。どうやらB君にはトランプゲームで嫌な経験があり、しかし「嫌だ」とは言えずテンパったみたいです。「テンパった」とはよく使う言葉ですが、少しだけトリビアを披露します。

語源は、麻雀です。あと一つの牌が入れば上がれる状態になることを「テンパイ(聴牌)」といい、「テンパイ」に動詞化する接尾語「る」が付いた語が「テンパる」です。そこで、準備が整った状態、余裕を持って対応できる状態を「テンパる」というようになり、物事が成就する直前の状態にあることを表すようになりました。

しかし、「直前の状態」「ぎりぎりの状態」という部分的な意味から、テンパるは「切羽詰まる」「余裕がなくなる」といった悪い意味に転じて使われるようになりました。最近は麻雀するひと少なくなってきたから知らない人も多いと思いますが、昔は麻雀が社交の一つだったのでこんな言葉ができたわけです。

さて、B君には申し訳ないことをしたのですが、ここで彼に「わからんけどまぁ付き合うかぁ」という寛容の気持ちを育てるか、「嫌です、僕はやりたくありません」というコミュニケーションの力をつけるか、どちらを選択するべきでしょう。経験上、前者を求める大人は予想以上に多いのです。寛容の気持ちなんてどうやって教えるのか私は知りませんがそう考える人は少なくありません。

専門家なら後者を選びます。ただ、気になるのは「嫌」だけを教える人も大勢いるのですがそれは間違いです。嫌を教えるには交渉も同時に教える必要があります。結局、ピラミッドアプローチのPECSのフェーズ2の時期に学ぶべきことが課題となるのです。マニュアルを読み返してみたいと思います。分厚いマニュアルを読んでテンパる人も大勢いるようですが、講習を受けた後、一緒に学びませんか?「京都ぺクスサークル」がありますよ。

利用回数

すてっぷには利用回数が週5回の子どもから月2回利用の子どもまでいます。A君は月2回です。そのA君について支援計画の議論をしました。支援計画ですからトータルに社会性やコミュニケーションや生活自立について考えていきます。半年間で12回来ているのですからその所感を述べることはできます。しかし、目標を持ったり、支援方針を立てることはできても月2回では効果の可否はわからないです。

A君は他にもすてっぷよりもたくさん放デイを利用しているので、もしも行動がスムースになったりコミュニケーション力が伸びたりしたなら、それは他の放デイの支援や学校での指導の結果です。逆に、何か停滞したり後退するような事があってもすてっぷの責任ではありません。放デイの支援が届く利用回数は人によって違いますが、週2回以上ならある程度手ごたえは感じます。

それでも週1回や月2回を受けているのは、子どもの見方を保護者に伝える事ができるからです。むしろ定点観察の方が子どもの成長や課題がしっかり見える事さえあります。子どもの様子から、今後の課題やすてっぷではできないけど家庭やそのほかの場所でできる支援方法の提案もその後の評価もお伝えすることができるからです。でも、できればじっくり向かい合って支援したいとは思いますし、これって本当は相談支援事業所の役割だと思います。

見えない障害

低学年のZ君の保護者の方がじゃんぷに入れてほしいとお話がありました。聞くと、読み書きにものすごく苦労しているという事です。他の子どもが10分で済ませてしまう宿題を毎日1時間以上泣きながらやっているというのです。就学前検診を通過した子どもでも1年たつと読み書きの問題が顕在化して、「僕はがんばってもできない」とどんどん自尊感情が落ちていき、中学年以降学習性無力感に陥る子がいます。読み書き障害は精密に見ないと就学前での発見がむつかしい子もいるのです。記憶力の良い子は高校英語でやっと顕在化する人もいます。

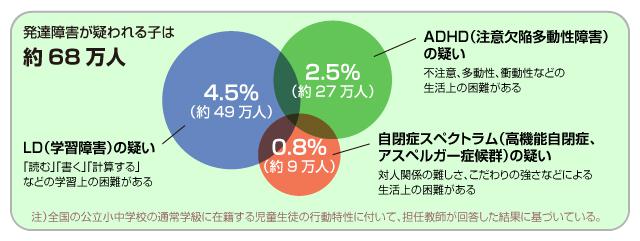

行政や相談事業所に話に行ったら、そういうものを障害と言うのかと訝しがられます。ただの学習の遅れではないのかと言う認識が未だにあります。学習障害の一つである「発達性読み書き障害」の出現率は日本では8%です。他の発達障害との併存の場合もあってADHDやASDがあれば行動が目立ってフォローもされやすいのですが、併存障害がなければ集団行動もできるので見逃されやすく、見えない障害と言われて一般にははほとんど認知されていません。

国際ディスレクシア協会の定義では、「Dyslexia は、神経生物学的原因に起因する特異的学習障害である。その特徴は、正確かつ(または)流暢な単語認識の困難さであり、綴りや文字記号音声化の拙劣さである。こうした困難さは、典型的には、言語の音韻的要素の障害によるものであり、しばしば他の認知能力からは予測できないものであり、また、通常の授業も効果的ではない。二次的には、結果的に読解や読む機会が少なくなるという問題が生じ、それは語彙の発達や背景となる知識の増大を妨げるものとなり得る(2003)。宇野訳)」 と、記述されています。

これを解決するには正確なアセスメントに基づく訓練的支援が必要ですが我が国ではほとんど広がっていません。大手の放デイでいち早く取り組んだのはLITALICOです。この障害への支援は都市部では広がっていますが地方に行くと行政官ですら知らないことが多いです。それは勉強なんだから学校の仕事でしょと勘違いをされている方も多いと聞きます。肢体不自由は運動の障害ですがこれが体育教科指導でどうにもならないように、発達性読み書き障害も国語教科指導ではどうにもならないのです。見える障害は理解しやすいのですが、見えない障害は理解しにくいですから、塾に行くか家庭教師をつければいいと誤解している方は少なくありません。

通級指導の先生や児童精神科医の先生はこのことについてはよくご存じですから、行政や相談事業所の対応に保護者の方の口添えをされていると思います。乙訓には一学年1300人ほどいますからその8%は100名です。行動問題の併存しない人はその半分と考えても50名です。乙訓の義務制学校に最低450名の併存障害のない静かな見えない障害、発達性読み書き障害の子どもが「僕は勉強ができない」と苦しんでいることになります。教育では特別支援教育が、福祉では療育支援が、医療では発達障害医療が必要な子どもたちです。

プログラムの目的

Y君たちは公園でゲームもしますが、鬼ごっこ、かくれんぼなどは、なかなかその面白さを感じることができません。でも体格はいいので力はありあまっています。そこで西山に登りに行くかと山道歩きを提供しています。でも、ただ歩くだけではそれこそ面白さがありません。休憩でおやつは食べますがそれだけでは物足りないので何か彼らが面白いなぁと思うものを山歩きの先に用意したいのです。それが、バーナーとコッフェルでお湯を沸かしてラーメンを作るというイベントなのです。

ただ、食べるのではなく、食べ物が仕上がっていく過程に面白さがあります。単純なことですがこうした工夫が大事だと思います。ただ歩けばいいのではなく、いかに楽しみを持ってもらいながら歩くかを演出する。そういうことをいつも考えながら、プログラムは作ります。固有感覚のニーズの高いZ君にはみんなの道具や水をリュックに入れて少し重みを感じてもらいながら折り返し点まで歩きます。ここで、自分のリュックの中から調理道具が出てくるのと、そうでないのとではZ君の動機の持ち方は違うはずです。最初は意味が分からなくても、だんだん本人もみんなも意味が分かってきます。単に石をリュックに入れても固有覚は刺激するでしょうがそれでは意味も動機も永遠に作れません。

言葉の通じにくい子どもたちにどのように動機を持ってもらいながら活動を共有しあうかということを抜きにしてプログラムはありません。子どもの体を鍛えたいからとジム付きの放デイを作ればそれでいいわけではありません。活動する動機を考え自発性を引き出す活動が大事だと考えています。それを子どもたちと一緒に考えて作っていくのが私たちの仕事だと考えています。

他害を考える

ASDの人が、小さな子どもの声がうるさいからと他害に及ぶことは少なくありません。V君がXちゃんや小さな子を叩きに行くからと避けているだけではなく解決の糸口を探るという事(ボール投げ 2020/12/03)を以前書きました。その後も公園でのボール投げや山歩きやそのあとのラーメン調理の共有などを続けて3か月がたちました。

今のところ、Xちゃんに対する他害は見られません。Xちゃんも「お話の声は2の声で」が少しわかるようになり、うるさくしなくなったのも一因かもしれません。しかし、それをすべての子どもに適用することもできません。みんながボール投げや山歩きをV君と共有することはできないからです。Xちゃんならボール投げも分かるしスタッフと3人で遊ぶという指示に従えるからできたのです。

他害が起こらないようにすることは大事だけれど、それが人を切り離すことではない方法を大事にしたいです。わかる活動を共有して共に過ごす時間が作れるなら、それが他害を減らしていく事もあるからです。誰とでもというのは無理ですが、あの人となら一緒に楽しんで過ごせるという経験をどう広げ作っていくのかが課題だと考えています。そして、最も重要なことは他害の殆どが表出コミュニケーションスキルが弱い人に生じ、コミュニケーションスキルを獲得した人の多くは他害がなくなったことです。機能的コミュニケーションこそ行動問題を解決する鍵だと考えています。

毅然とした指導

普段高学年指導をしているスタッフがいないので別のスタッフに変わりました。ところが「U君が声を荒げて外遊びをしないと言うので外での指導をあきらめた」とスタッフが言うので、顛末を聞くと、そのあとは穏やかに過ごしたので問題はないというのです。ここでU君が学んだことはスタッフによっては頑として従わなければ自分の要求が通るということです。

確かに、子どもが従わないからと言って強面で脅したりするのは論外ですが、すてっぷでは障害が重かろうが軽かろうがお互いのニーズが合わない時は子どもと交渉(ギブアンドテイク)をするというのが指導方針です。そして、指導の枠組み(大枠の内容)は崩さないことです。枠組みを失えば戻るところが子どももスタッフもなくなるからです。

すてっぷでは以前中学生を受け入れていて、日課がその子だけ言いなりになっていたので、他の高学年の子どもにも指導がスムースに通らなくなっていました。結局、その中学生が通所しなくなり、枠組みを堅持して交渉を行うというルールを確立する中で徐々に正常化を図ってきました。スタッフは自分で対処ができないなら職員全員を呼んででも枠組みを壊す要求は通さない毅然とした姿勢が必要だと確認しました。

卒業式

今日は向日が丘支援学校の高等部卒業式です。すてっぷにも2人高等部卒業生がいます。昨日はS君が「さようなら」と去っていきました。卒業式後はもう進路先のサービスがはじまるそうです。Tさんは4月からなのでもう少し時間があります。昔は、高等部卒業証書授与式には施設からもお祝いに行けたのですが感染予防のためにそうもいきません。ホームページ上からではありますが、高等部生の皆さんのご卒業をお祝い申し上げます。

今は、福祉が充実してきて、選ばなければ進路先がないということはありません。ただ、その分民間就労での障害者受け入れが弱くなったと感じているのは私だけでしょうか。乙訓地域には三菱・村田・サントリー・オムロン・ダイハツ等と名だたる大企業がありますが、これらの企業やその関連企業に受け入れてもらった支援学校生はいません。

京セラや関電、GSユアサ(ユアサ電池)などは企業内に障害雇用の子会社を作って、社内環境整備や地域貢献の作業に障害者を雇用しています。ダイバーシティー社会実現には障害者も健常者も同じ場所で働くことが大事です。政府も助成金や税制優遇などで企業内子会社の設立を勧めますが、大企業にその気がなければ前には進みません。ぜひとも大企業が結集するこの地にその先鞭を取ってほしいと思います。

支給量

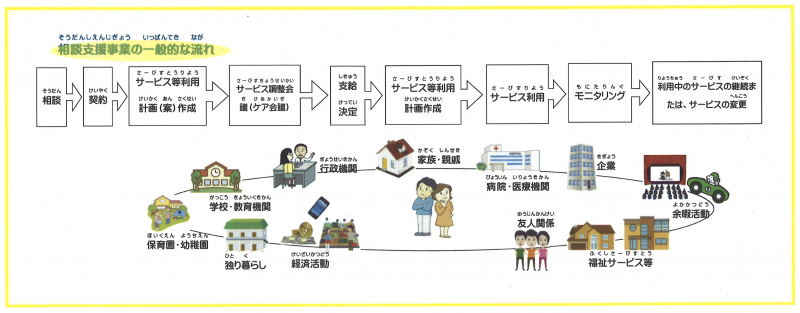

R君の支給量を検討するために相談事業所からケアマネ会議が招集されました。おそらく厚労省上限基準の支給量通達の月23日を超えるからだと思われます。それにしても、乙訓ではいつまでたっても週3日・15日がローカル上限ですが、これには明確な根拠がありません。

厚労省の23日上限基準の通達が2年前に出てからも、隣の京都市では支援学校籍の利用者(保護者)が望めば、ほぼ週6日・月27日の支給量が出されています。乙訓の場合は、いつまでも月15日です。隣り合う自治体で月8日年間96日の差を地域差として放置し続けるのは法の下の平等に抵触しています。

すでに2003年の本制度スタートから放デイもたくさんできて、放デイが少なかった当時と同じ基準で考える必要性はなくなっています。京都市ほどにとは思いませんが、週5日・月23日までは利用者が望めば支給するようにすべきです。また、相談支援事業所は、民間事業所の許認可権が行政にあるからと行政に忖度をして、利用を抑制するような助言は厳に慎むべきです。相談支援事業者は利用者の代弁者なのですから、利用者の支援ニーズを行政に伝えきる任務を果たさなくてはなりません。