今日の活動

課題分析・機能分析

Bちゃんにどのようにすれば線の中に色を塗ることが指導できるかという質問がスタッフからありました。スタッフが教えようとしているのは、ハートのマークに線をはみ出ずに色を塗って欲しいということです。「線を太くしてみたらどうか」「線を物理的に超えないように高くしてはどうか」「線の外は色がぬれないようにハートマークを切り出して色を塗らせてはどうか」といろいろ考えました。

対象者が目標を達成するために、スモールステップで行動を考えていくことを課題分析と言います。課題を順番に小分けにして教えることは支援者の工夫やアイデアが大事です。課題分析ができたら大事なことはあと一歩で完成するところから取り組むことです。つまり完成形を知ってもらうことです。それができたらもう一つ前から取り組むようにします。大人は一番初めから取り組ませようとするものですが、それでは目標が遠すぎることが少なくないからです。これをバックワードチェイニング(逆行連鎖化)といいます。身辺自立課題などではよく使う手法です。ズボンを膝まではあげておいて後を子どもに任せるやり方です。

ただ、道具や教材の教え方の工夫だけでなく、どうすればBちゃんが「やったー」「またやってみたい」と思えるかです。これを機能分析といいABC分析などが知られています。このブログで機能分析をしつこく取り上げているのは、子どもがその行動を利得に感じているかどうかが一番大切なことだからです。いくら上手に教えてもまた自分でやろうとしないなら再現性がない支援なのです。どうしても、我々は手元だけを切り取って考えてしまいがちです。子どもの行動を変容させたいなら、この両者の分析が大事なのです。

我慢をしてルール通りに参加する

ボーリングゲームでA君が負けるのが嫌で残したピンを手で倒したので、倒れるまで投げるように支援したという報告がありました。それは狙いが違うのではないかという話し合いになりました。

負けるのが嫌でズルをしてしまうことについて、その場で指摘すればきっとA君はひっくり返って怒るかもしれません。そして、それは適切な支援とはいえません。だからと言って、何回投げてもいいというのでは何が教えたいの?ということになります。

要は、A君が少し我慢をしてルール通りに参加することが「一番」なのだと教える工夫が必要です。まずは、A君とゲーム前に取引をするのはどうかと言う意見がありました。負けてもズルしなければ、A君の好きなビデオをいつもより10分多く見られるとか、大好きなオレンジグミを10個追加など契約をして臨めばどうかということです。そして、ルールを守った手柄に「えらい!すごい!日本1!」と褒めたたえて、やがては賞賛だけで契約が成立するようにならないかという話をしました。

ただ、ルール遊びが楽しめる小学生同士の課題というならまだしも、青年期になっても負けると嫌な気持ちになると分かっている人に、敢えて勝ち負けゲームを提供するメリットは無いと思います。ならば、こんな話し合いは必要ないと言われそうですが、二者択一のマニュアル対応ではなく、利用者をリスペクトした支援とは何か考え合うプロセスがスタッフには必要だと思うのです。

トイレ問題

帰宅準備をするなど、行動を大きく切り替える際にASDの人たちの中にはトイレなど静かな場所で行動を切り替える準備をする場合があることを以前書きました。「席をはずすのはいけない事か?07/03」や「トランジションカード 07/16」 で話題となった彼は、帰りの促しをすると声掛けだろうが、スケジュール(ワークシステム)だろうがトイレに入ってしまうというのです。

そこでスタッフから、トイレにタイマーを持ち込むのはどうか?5分前くらいからトイレに行かせてはどうか?と提案がされました。「家でも出かける前には長くトイレに入っている」という家族からの聞き取りも示されました。トイレは公共の場所だから独占させるのは良くないと言うのは当たり前です。ただ、当たり前だからといってタイマーをトイレに持ち込むだけで本当にいいのかということです。もしタイマーが通用しないならあとは実力行使しかありません。

その前に、いくつか工夫をして、彼との間で平和的に折り合いをつけるチャレンジがあってもいいのではないかというところで落ち着きました。さてどうなるやら、また報告します。

ビジュアルドライブ(視覚優位?支配?)

魚釣りゲームにあまり気のりしていないZ君にハッスルしてもらおうと、魚の代わりにZ君の大好きな「でこぼこフレンズ」のキャラクターを釣る設定にしました。確かに、でこキャラを釣りつくすまではZ君張り切りましたが、他のスターウォーズキャラや戦国キャラには見向きもせず、「はいおわりー」とばかりに早々とゲーム離脱。以前は気のりはしなくてもたくさん釣り上げようと最後まで参加していたのにと報告がありました。

ASDの人は視覚が優位なので、聴覚から入力した情報よりも視覚から入力した情報の方が優位に働きます。「たくさん釣りましょう!」というスタッフが話した情報よりも、大好きなでこぼこキャラが缶釣り対象となっているので誤解が起こり、「フレンズを全部釣って終わります」という情報に塗り替わってしまったのでしょう。これをASDのビジュアルドライブと言います。

確かに視覚で情報を示した方がわかりやすいのですが、逆に言うと示し方が不適切で、その視覚情報が強すぎて他の情報が吹っ飛んでしまうこともあります。「~してはいけません」を絵にかいて×マークで示すことがありますが、この×マークばかりを示して遠足ルールを説明した結果、「×ばかりだし、もう遠足行かない」と泣き出す子がいるくらい強烈な刺激になることがあります。ビジュアルドライブは、視覚的刺激に支配されてしまうという意味もあるので注意が必要です。

行こうか行くまいか 揺れる心

Y君がゲームをしているときのことです。ゲームのルールにあれこれ注文を付けたり自分の順番を決めたり要求は多いのですが、はたと自分の順番が回って来るとしり込みして「アトニスルー」「ヤラナイ」と引いてしまいます。

子どもの価値観にも発達段階があり、「できる」「できない」に非常に過敏な時期があります。「できるようになりたい」「うまくなりたい」という願いが強くなる時期は、裏返せば周囲の注目が集まったりすると「できないかもしれない」という不安が大変高まる時期でもあります。やがて、小さな成功体験を積んでいくと「もうちょっと、もうちょっと」と自分を励ます力がついていきます。そうすると「まぁまぁ」という中間の評価が受け入れられるようになっていきます。

やってもやっても達成感がない高すぎる課題にさらされていくと、「できないかもしれない」思いが強くなります。「おしかった」「もう一息」の体験を重ねることで、「できるかもしれない」気持ちが育つと思います。

フラッシュバック

X君がしくしく泣いています。どうしたの?と聞くとPECSで「悲しい」「泣いています」と叙述のフェイズ6でしっかり応えてくれました。ただ、原因が思い当たりません。PECSのフェイズ6は叙述ですから、「なぜですか」にも対応はしていますが、ASDの彼にそこまで深掘りして叙述を求めることはないので応えてはくれません。

ただ、これと言った理由がないのかもしれません。感情のスリップ現象とかフラッシュバック現象などと表現されますが、言葉のある高機能の人でも昔感じた負の感情が何かの拍子にわっと押し寄せることがあるといいます。それは酷くいじめられたり、嫌な事や意味の分からないことを強く押し付けられた時の感情だと言います。従って、周囲の人は、そっとしておくしか方法がありません。

「悲しいです」とPECSで教えてくれたX君は、今日もやっぱりトイレで気持ちを切り替えてから、10分後鼻歌を歌いながら帰りの車に乗り込みました。

消費税電卓活躍中

本日は、祝日なので昼食をはさんでの休日活動です。お弁当を持ってくる子や、近所のコンビニでお弁当を買う子もいます。小学生は、ほぼ500円以内の1品で済むのですが、高校生となると良く食べるので、「1000円まででお願いします」と連絡帳に書いてあります。

W君は支援学校の高校生です。先日は、消費税分がわからなくて1000円オーバーだったので、今回は消費税電卓を練習して万全の態勢で臨みました。お弁当と200円おにぎり!!の価格を足して消費税ボタンを押して1000円以内で収まりました。

GO TOトラブル?

今年は、近隣に遊び場にできる水場がありません。昨年は重宝した、長岡京市のじゃぶじゃぶ池も閉鎖中です。Go To トラベルと山へ海へと政府が誘っているのに、各自治体の公園課の頭の中は感染源になったら困る、クラスター化したらどうしよう、ということばかり考えているのでしょうか。ちなみに亀岡市は亀岡市民のみ亀岡市立プールに入れるそうです。亀岡市長偉いです!

警戒が必要なのは70歳以上のお年寄りであって、0歳から30歳までの人の中では28歳の力士を除いてみな軽症で完治していますし、そもそも無症状の方がはるかに多いのです。感染のリスクは極めて低い子どもたちなのですから閉鎖することはないと思うのです。これでは遊び場のGO TOトラブルです。どこか涼しい水場はないものでしょうか?これでは子どもの楽しい夏の思い出が半減してしまいます。

リモートで勉強会

PECSについてレベル1の研修は受けたけど、それっきりマニュアルを開けて読んだことがないという人は少なくありまあせん。なにしろPECSのマニュアルはA4版で400ページ、厚さ2cm程あって2kgほどなので重くて持ち歩くのが苦痛な代物です。その結果、どうしても本棚の奥へ奥へと鎮座させてしまうことになります。できれば、PDF版とかkindle版になって、お見本の動画も添付されるマニュアルになってタブレットPCに収まればありがたいのですが、それはまぁピラミッド社にお任せするしかありません。

そんなわけで、マニュアルなんか最初から最後までまじめに読んだことがないという人も含めてzoom読書会をすることになりました。主催は京都PECSサークル、読書会の座長はPECSマニュアル監訳者の門眞一郎先生で、20人程度のメンバーで毎週月曜31週に分けてリモート研修で開催されます。すてっぷからも保護者の皆さんやスタッフが参加しています。読書会は、少しづつ読み進めて、切りのいいところで参加者の質問や意見を交流するというものです。機会を見てまた報告できたらと思います。

週間熱中症情報

今週は、明日明後日の厳重注意を除き全て危険域です。今も36度!!昨年の今頃も暑い暑いと書いていたのを思い出しました。さて明日から普通なら夏休みでしたが、長い春休みのために、学校は通常営業です。

ただ、京都市は明日で給食が終了ですから、残る10日間は短縮授業です。8月1日からは府立学校が夏季休業にはいり、続いて長岡京向日市が5日から大山崎町が8日からとばらばらと夏季休業入りです。そんなに地域によって勉強する量が違うのかなと思ったりもしますが、夏季休業の少ない学校は、冬季休業や春季休業を減らすのだろうと思います。

そんなわけで、昼間もばらばらと子どもが帰って来るので、これから10日間は遊ぶにも落ちつかない日程となります。熱中症には十分注意すると言っても、締め切った部屋でのエアコンは3密ですし、さすがにこの暑さでは窓を開けると暑いままだし、どーするかなーと思案中です。人のいない涼しいところありましたらご紹介ください。Go To 放デイ!

電池が切れて困っています。

V君が事業所のカウンターの中に入って頭を叩いて自傷しているのを見つけました。どうやら、大好きなメロディー絵本が見当たらないので探し疲れて頭を叩いているらしいので、メロディー絵本を一緒に探して見つけました。V君にっこり。ところが残念なことに電池が切れていたらしくボタンを押しても押しても音が出ません。失望したV君は再び頭を叩きだしました。

ここまで、ありきたりの文脈で書いたように、多くの人は、このV君の行動を見て疲れ果て失望して頭を叩いていると理解しますが、全然違うのです。頭を強く叩けば人が注目してくれます。そして、あれこれとV君の欲しいものを考えてあれかこれかと聞いてくれます。V君は欲しいものが見つかるまで頭を叩き続けます。音のなる絵本が欲しいと表現できなくても、せめて、「助けて」という機能的コミュニケーションが取れれば、頭は叩かなくて済むのです。V君はPECSのフェイズ3a「必要カードの選択」に取り組んでいますが、助けてカードが弁別できるようにトレーニングする必要があります。

トランジションカード

タブレットを見ていたU君がタイマーが鳴っても終わりの活動に動こうとしないので、「もう終わりだよ、タブレットをかばんにかたずけます」と指示したら、トイレに長く入ってしまったという報告がありました。このU君は以前「席をはずすのはいけない事か? 07/03」で紹介した人と同じ人です。

どうも、トイレに行くことがU君の切り替え場所(トランジットエリア)なのかなと推測しています。すてっぷは静かに(カームダウン)する場所が近くにはなく、行くとすれば目の前のトイレくらいなのです。前回は、終わりの会が彼にとっては意味なく感じてトイレに行ったという推測でしたが、以前から帰り際にスタッフに声をかけられるとトイレに行っている印象があるのです。

前回の掲載は、どうすればいいかは答えは一つではないので機会を見てまたエピソードを紹介したいと書きましたが、今回の場合は、比較的答えがはっきりしています。タイマーが鳴っても終わりとは思っていない事と、スタッフから声をかけられるのはむかつくのでトイレに行きたくなることだったのではないかと思います。

だとすれば、声をかけて終わらせるのではなく、トランジション(スケジュールを見ます)カードを渡して、「カバンにタブレットを入れて帰る準備」のスケジュールの絵を見せようと提案しました。うまくいくでしょうか。機会を見て結果を報告したいと思います。

家紋試験

S君のお迎えに学校に行くと、T先生が「こんなテストしたら100点でした」と引出の中からS君のテストファイルを取り出し、誇らしげに見せてくれました。「家紋テスト」でした。

実は以前、T先生にS君は戦国武将の事や軍事のことについてはものすごく興味があって大人も知らないほど知識が豊富なのでこれを使って、教科の工夫ができないか話していたのです。ディスグラフィアのS君は書くのが遅く文字もうまく書けないので、めんどくさがって文字を書こうとしません。

ところが家紋テストなら全て書いてしかも全問正解です。もちろんひらがなは歪んでおり読みにくいのですが、一生懸命書いたなとわかる筆跡でした。T先生お手柄です。あっぱれあっぱれ!この調子で読み書き算数の教科にアレンジして取り組んでくださいとお願いしました。

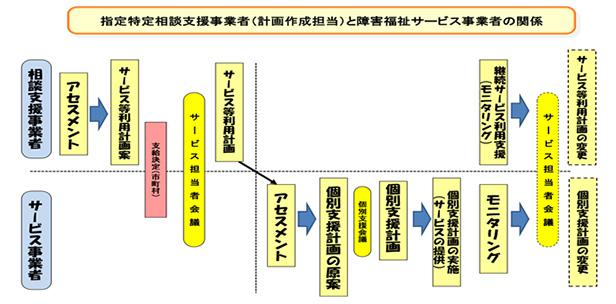

サービス担当者会議

相談事業所から○○さんのサービス担当(関係)者会議があるので集まってくださいと言われることがあります。この会議は下図の一連の流れでサービス計画を決めたり見直したりするのに最低限必要な会議ではなく、各事業所において利用者の行動問題などから支援が円滑に進まないという申し出があったときに、担当の相談事業所が利用者に聞き取りを行い、かつ関係者を集めて検討をする会議です。驚くべきことにこの会議に参加する関係者は無報酬であることや、相談事業所に支払われる加算は月1回まででたった100単位(一単位≒10円)ということです。

----------------------------------

サービス担当者会議実施加算 100 単位/月

継続サービス利用支援の実施時において、利用者の居宅等を訪問し利用者に面接することに加えて、サービス等利用計画に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集して、利用者等の心身の状況等やサービスの提供状況について確認するとともに、計画の変更その他必要な便宜の提供について検討を行った場合に加算する。

※ 利用者1 人につき、1 月に 1 回を限度として加算。

※ サービス利用支援の一連の流れで行う担当者会議は加算に該当しない。

※ サービス担当者会議において検討した結果、サービス等利用計画の変更などを行った場合は、サービス利用支援費を算定することとなるため、算定不可。

※ サービス担当者会議の出席者や開催日時、検討した内容の要旨及びそれを踏まえた対応方針に関する記録を作成し、5 年間保存すること。

--------------------------------

日常的にコミュニケーションもしていない事業所同士が、課題が生じた時だけ集まって、成果が上がると考える方が無理があります。客観的に考えれば利用者の行動問題のほとんどは支援者側の問題です。そうしたデリケートな問題をよく話し合ったことのない支援者同士がちょっと集まって解決できると考えるのは無謀で、逆に支援者同士の感情的な行き違いを作る可能性のほうが大きいと思います。

どの事業所も同じ悩みを抱えているならまだしも、うまくいっている(と思っている)ところやそうでない事業所があれば、各事業所言いたいことだけを言い合ってお互いの違いを確認するのが精一杯です。こうした支援課題に関わる相談は、考え方の違う人を集めるよりも相談事業所がリードして専門家を入れてピンポイントで課題解決を図る方が合理的だと思います。

それにしてもこの会議開催の加算額はあまりにも低すぎます。逆に言えば、その単価程度の目的しか持たせていないというべきかもしれません。私たちが求めている目的を持たせるなら、最低この10倍は出すべきです。参加した事業所にも放デイの家庭連携加算を認めるべきです。また、行動問題の専門家(医師・心理士)を招聘してのカンファレンスをこの会議の内容として積極的に誘導するように、その経費も加算額に加えるべきです。

そうすれば、たとえ無報酬で参加を求められた事業所であっても、事業所のサービスの質を向上させられるというインセンティブが満たされれば積極的に参加しようとするはずです。勿論、そのためには相談事業所の行動問題への知見が確かであることは大前提です。

とにかく、巷ある関係者の『連携』会議は役に立たない、百害あって一利なしと相場が決まっています。まさに、船頭多くして船山登る状態と言わざるを得ません。船頭も決めず、行き先も決めずして船は進みようがないからです。

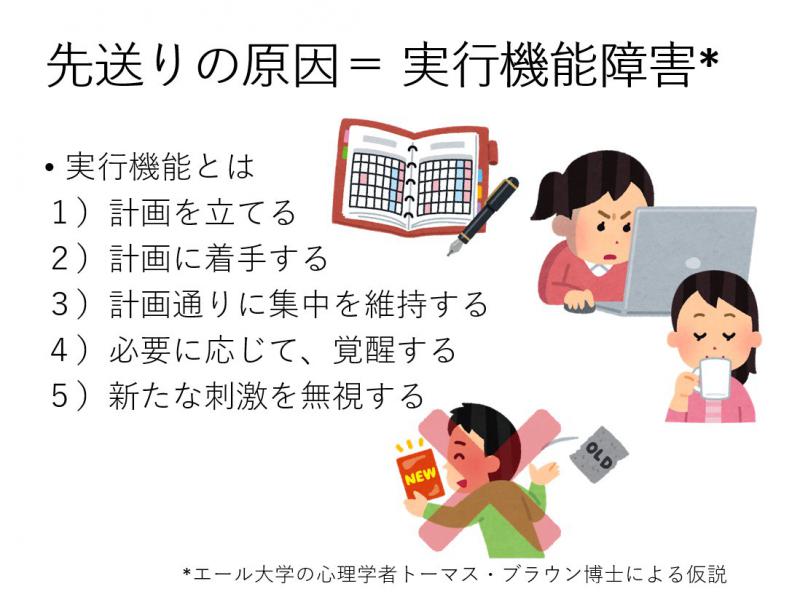

実行機能

R君に回るコマのペーパクラフトを提案すると、「えーめんどくさい」と返事が帰ってきます。仕方がないのいでスタッフが一緒に手伝い、パーツの切り出しだけを指示すると、できるのです。彼は別に不器用だから、嫌がっていたのではないのです。もちろん、自分勝手というわけでもありません。モノを作る見通しができないので暗闇の中を歩いているような感じなので「めんどくさい」のです。

簡単に言うと作業の段取りや順番がたてられないのです。段取りをイメージしたり計画を心の中でシミュレーションする認知過程を実行機能と言います。よく、お喋りは流暢で、あれこれの構想を口では言うのですが、実際に行動させるとうまく動けない人や、口では大きなことを言うけど見通しがないので周囲に迷惑をかけてしまう人は実行機能が弱いと言えます。原因はワーキングメモリーと深い関係があると言うのが仮説です。

たかがコマづくりの、単純なペーパークラフトですが、特定の物を作り上げるとなると苦手意識が強い人が多いです。こういう人には、構造化支援して最後まで見通せるようにしてワークシステムを作ってあげるか、そもそも終わりのない自由作品をアートする楽しさを味わってもらうなどの支援が必要です。

してはいけないことをどう伝えるか

Qちゃんが公園で水遊びをして、服が少し濡れたのだが全部脱ぎだして困っていると電話が入りました。慌てて車で着替えをもっていきます。さて、脱いだら着替えが大急ぎでやってきたのですから、次回もきっと全部脱げば新しい服が届くのではないかという理解をしたのではないかとスタッフは悩みます。しかし、そうは言ってもご近所さんが見ています。公の場所で裸のQちゃんに「脱ぐ」「着る」の駆け引きはできません。

「濡れたら全部脱ぐ」と理解しているQちゃんに、「ここでは脱いではいけない、○○で着替えます」をどう伝えればいいでしょう?これはやはりフェイズ2以降の「待って」対応が基礎なのです。机上で待てるようになって徐々にどこでも待てるようになっていきます。つまりQちゃんは大人に嫌がらせをしたいわけではなく、待つという意味が理解できていないのです。待てばいいことがある。という経験なくして待つことはできません。あるいは待たないと目標が実現がしないという経験も必要です。フェイズ2と並行して取り組む課題「待って」はこういう意味があります。

PECSを続けると適応行動が増えます

P君が近頃適応行動が増加していることが報告されました。P君は言葉のない子どもです。以前はPECSに取り組んでいたのですが、フェイズ2までしかできないと言う理由で、弁別に進まず、P君の要求はだいたいわかるからという事で自然消滅的にPECSトレーニングは行われなくなったのです。

これはスタッフだけの責任ではなく、学校も家も取り組まないのに放デイだけの時間で何とかなりそうにスタッフには思えないと言う問題があったからです。それでも「コミュニケーションは権利です」を掲げるわが事業所で取り組まない理由はないし、弁別のフェイズ3aもフェイズ1と2の蓄積の上に成り立つのですからあきらめないでがんばろうということを1か月前に確認しました。

そこで、先に書いたP君の適応行動が増えているという報告でした。これまでP君におもちゃをかたずけてから帰ろうと指示すると、大声を上げて反抗していたのが、最近はさっさとおもちゃをかたずけて帰るのを待っていると言うのです。

PECSは、自発のコミュニケーション支援です。自分から相手に伝えると言うアクティブな行動です。自分がはたらきかけて環境が変容していくというのは人間にとって重要な活動です。適切な方法で要求が実現することを知ると、子どもは不適切な方法を行う必要がありません。まだまだフェイズ2のP君にどれだけのことがわかっているのか、私たちには知る由もありませんがPECSトレーニングが始まって確実に適応行動が増えていることはスタッフみんなが認めるところです。

大雨警報

今日は府立学校(特別支援学校)は大雨洪水警報が出ているのでお休みです。地域の学校は暴風警報だけが臨時休校でそれ以外の警報は通常扱いです。従って、本日も通常授業です。

大雨洪水警報はたいていは朝方を過ぎると解除されます。朝方の降雨の仕組みは、気温が下がると大気中の飽和水蒸気量も下がるので、夜半以降は気温が下がり雨が降ります。日中は気温が上がるので水分は大気に維持され、前線の影響等がなければ雨は上がります。そんなわけで大雨洪水警報で臨時休校が出た午前中には、ほとんど雨が上がっていることが多いのです。

京都市の支援学校は原則暴風警報のみが臨時休校です。これも、午前8時までに解除の場合は1時間遅れで、午前9時までに解除の場合2時間遅れでバスを運行し、午前9時に『暴風警報』が発令中の場合には,臨時休業となります。こちらの方が午前7時の警報一発休校より柔軟で現実的です。

放デイの休所は、事業所によって様々ですが、大雨洪水警報では、ほとんどは営業しています。小学校も休まざるを得ない暴風警報が出ると、送迎に危険が生じますので臨時休業となるところが多いと思います。そんなわけで本日休校の支援学校の子どもは、自宅から送迎してもらうか、自宅にお迎えに行くかで、すてっぷは営業中です。

障害の重い子どもの報告

Oさんは昨日音楽遊びに取り組んでいました。スタッフに様子を聞くと、いつもの通り取り組みましたという回答でした。言葉がなく移動も不自由なOさんの報告は、ともすれば「~をしました」「ご機嫌でした」「機嫌が悪かったです」というパターンになりがちです。

でも、よく観察すると、大人の持っている楽器を見たり演奏する大人と楽器を見比べたり、楽器を大人と交互に演奏すると、大人の演奏が終わると腕を伸ばしてきたり、もっとやってと視線を送ってきたり、楽しいわーと演奏する人に笑顔を返してきたりと、様々な反応があります。ただ「楽しそうでした」と報告する以上にたくさんの情報があるのです。対人相互性はどうか、コミュニケーションのサインはあるか、新しいものへの興味関心はどうか、等の評価の観点をもってとりくめば、報告する中身は豊かになります。

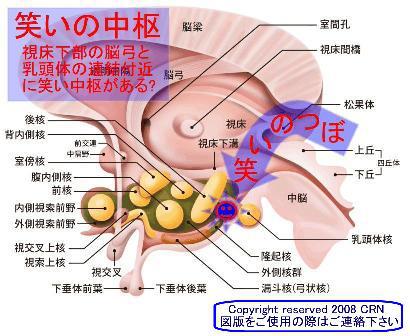

楽しくなくても笑ってしまう

PECS課題をしようとしてもM君はけらけら笑ってスタッフをおちょくっているようで課題に取り組もうとしないという報告がありました。こちらが態勢を整えようとまじめに正してもいう事を聞かず笑ってばかりいるそうです。

同じ話はN君が学校から帰って来る時に、担任の先生が「N君ゲラゲラ笑って調子は良さそうなんですが、私の顔をしょっちゅう叩いてきます」というのがありました。

子どもが笑っている時は、調子がいいんだろうなぁ、楽しいんだろうなぁと思うのは当たり前です。しかし、ASDの人たちの場合、見通しがなかったり、訳が分からなくなっていたり、不快な状況の時に笑ってしまう人がいます。

M君はPECS手続きを身体プロンプトで教え、要求カードを相手に渡すことを思い出したあたりから、行動が穏やかになったそうです。N君も学校で水遊びなど好きな活動をスケジュールに入れることでゲラゲラ笑って叩くことは減ったそうです。

ASDの人たちの混乱時の笑いの原因はよくわかっていませんが、視床下部に笑いのツボがあり、感情中枢の偏桃体とも近いことが何らかの関係をするのだろうと推測されています。

「相手の気持ちをうまく推し量れない」「その場にあった行動ができない」などの症状は、障害が原因であっても、見た目からは判断しにくいため、周りの人から気づかれにくく、理解されないことも多く、周囲からは本人の性格の問題と思われたり、親の育て方がわるいなどと誤解され、本人も家族もつらい思いをすることが少なくありません。私たちは、子どもが笑いながら不適切な行動をとる時、その心理的背景をよく考えていく必要があります。

届かないカード

PECSのフェーズ2は、コミュニケーターが子どもから距離をとってすぐにはカードが渡せない設定で、カードを渡しきるトレーニングです。Lさんは、今まで渡していた机の幅が広くなって、スタッフまで手が届かなくてあと30cmを要求カードを指で飛ばして渡そうとしました。

ASDの対人関係障害に関するスタッフの理解は、こういうときに試されます。「Lさん、うまいこと考えたね~!」なのか「う~ん、表出コミュニケーションは簡単じゃないね」にわかれます。

この場合は、プロンプター(子どもの後ろからハンドリングする人)が身体を押して立たせて腕をもってあげて渡す行為を手伝います。ただ、机が障害になって立つことが分かりにくいので、机の角を使って立って渡しやすくします。徐々にプロンプターは身体や腕を支える力を抜いていき最後は肩を人差し指で触るくらいまでフェードアウトして、自立させていきます。マニュアルにはちゃんと書いてありますが、隅々まで見る人は少ないです。

席をはずすのはいけない事か?

K君が終わりの会の席を立ってトイレに行くことが多くなったという報告を受けました。それまでは黙って参加していたおとなしいK君だったのに席を離れるとはいかがなものかということでした。

K君は言葉があまりわからずPECSを使って最低限の要求コミュニケーションができる人です。ただ、まだ決まった場面でしかiPecs(iPad)が使えません。最近やっと要求することが増えてきたなと感じていました。

そんなK君が終わりの会の途中で席を外してトイレに行きはじめたことについて、不適切と考えるのは、私たちの想像力が足りないのではないかという話をしました。

K君は自分の行動を考え始めたのかもしれません。今までは座れというから座っていた集まりですが、人生初めて「?」となり、座っている意味がわからないと思ったかもしれません。大事なのはこの後スタッフがどう対応するかです。私たちはK君から、これじゃわからんよとクレームをつけられたと考えるべきなのです。ではどうするか、答えは一つではありませんので、機会を見てまた報告します。

こうした方がうまく伝わるよ

スタッフ会議の「あるある」は、子どもの不適切な行動はあれこれ報告し合うのですか、その行動を子どもが起こした後スタッフは何をしたのかという事はあまり報告されません。実際にはここが重要です。「I君がビデオが見たかったので大声を出して壁を蹴りました。」「J君がこの遊びは嫌だと頭を叩きました。」この次が重要なのです。「それで、スタッフのあなたはどうしたのですか?」と聞くと「へ?」という顔をされることが少なくありません。

その後を聞くと「ビデオが見たいの?と聞いたら頷くのでビデオを見せました。」とか、「外に行きたいのだろうと外に連れ出すと頭叩きがなくなりました。」と不適切行動へのNG行動がとられていることが少なくないのです。「I君はビデオをつけてもいいかと大人に聞きたいのですが、適切なコミュニケーション手段がわからないので、皆が気付くように壁を蹴ったらスタッフが振り向いてくれてビデオが見たいことに気づいてもらえてビデオが見られました。」という文脈になります。とすれば次もI君は壁を蹴ってスタッフに気付きを促すだろうと容易に想像がつきます。J君も頭を叩けば嫌な事から逃げられると理解します。次はもっと強く頭を叩けば早く要求が実現すると考えるかもしれません。

この場合にスタッフがとるべき行動は、分化強化を促す(本日のコラム=みんなちがってみんないいに掲載)ことです。確かに不適切行動は、その人にとっては必要な行動ですからそう簡単に代替できるのものではないかもしれません。放デイのわずかな時間で代替行動が定着するほど甘いものではないかもしれません。それでも、あきらめないで、こうした方がうまく伝わるよと教える中で、適切な行動のきっかけを作るのが私たちの役割でだと思うのです。

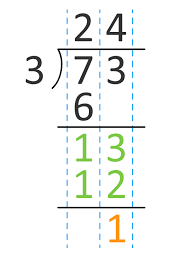

割り算の宿題

G君が「先生手伝って!」と算数の宿題を開きます。見てみると2ケタの余りのある割り算問題。H先生にG君はワーキングメモリーが弱く、空間処理も悪いので筆算の書き間違い読み間違いが多く正解にたどり着くまでに投げ出してしまうので、計算は作業として、電卓でやっているとお伝えしたのですが、説明が足りなかった様です。しかも、普通の電卓では余りが計算できないので、F君は途方にくれていたわけです。あまり計算の電卓は売ってはいます。

カシオ 余り計算電卓 ミニジャストタイプ 12桁 MP-12R-N 価格: ¥1,464 が販売されていますが、答えしか出ず、計算過程が見られません。そこで、筆算も表示する余りのある割り算計算のホームページを探しました。

これだと筆算も表示してくれるので意味も分かりやすいです。明日G君に示すとともに、先生や関係者には算数障害についてお話しする必要があると思います。

算数障害(ディスカリキュア:dyscalculia)は、学習障害(LD:learning disability)のひとつです。学習障害は発達障害のひとつで、「聞く・話す・読む・書く・計算する・推論する」の能力のなかで、特定の分野だけ習得が困難な状態のことを指します。算数障害とは、そのなかでも特に「計算する・推論する」という分野に関して、習得が難しかったり、うまく使えなかったりすることです。特定の分野以外に関しては問題がないことが多く、いわゆる知的障害とは異なります。

知的発達に遅れはないものの、学習面で著しい困難を示す小中学生の子どもは全体の4.5%を占め、なかでも「計算する」または「推論する」分野で著しい困難を示した子どもは2.3%とする調査結果があります。つまり約40~50人に1人の割合で、算数障害の可能性を持つ子どもがいることになります。ここに、読み書き障害が重なることも少なくありません。

算数障害に限らず、学習障害になる原因は、中枢神経系に何らかの機能的な障害があると推測されていますが、現時点では明確にはわかっていません。算数障害の子どもの特徴は、前述したとおり、特に算数に関してだけ習得が著しく遅いことです。文部科学省は、算数だけに小学2~3年生で1学年以上の学習の遅れ、小学4年~中学生で2学年以上の学習の遅れが見られれば、算数に関する学習障害の可能性がある、としています。

算数障害は以下のようなチェックシートが用意されています。

数処理

1 数字を見て、正しく数詞を言うことができない(読み)。

2 数詞を聞いて、正しく数字を書くことができない(書き)。

3 具体物を見てそれを操作(計数するなど)して、その数を数字や数詞として表すことができない。

数概念(序数性)

4 小さい方から「1、2、3…」と数詞を連続して正しく言うことができない(目安として120くらいまで)。

5 自分が並んでいる列の何番目か言い当てることができない。

数概念(基数性)あるいは数量感覚

6 四捨五入が理解できない。

7 数直線が理解できない。

8 多数桁の数の割り算において、答えとなる概数がたてられない。

計算(暗算)

9 簡単な足し算・引き算の暗算に時間がかかる。

10 九九の範囲のかけ算・割り算の暗算に時間がかかる。

計算(筆算)

11 多数桁の数の足し算・引き算において、繰り上がり・繰り下がりを間違える。

12 多数桁の数のかけ算において、かけたり・足したりの途中計算を混乱したり、適切な位の場所に答えを書くところで間違える。

13 多数桁の数の割り算において、答えの書き方や適切な位の場所に答えを書くところで間違える。

文章題

14 文章題の内容を視覚的なイメージにつなげられず、絵や図にすることができない。

15 答えを導き出すための数式が立てられない。

とはいえ、小学1年生が九九の計算ができないのは当然です。学校の授業での進み具合に合わせてチェックすることが必要ですが、未就学の段階では算数障害であるかどうかの判断は難しいのが実情です。

算数障害に限らず、学習障害、さらには発達障害というものは、治療することはできません。しかし足し算や引き算ができないと、日常生活にも影響が出てしまいます。ですから、できるだけ早い段階で、算数障害への対応をとることが大切です。ただし、算数障害がある子どもでも、その特徴は個々によって異なります。それぞれに応じた指導が必要となり、「これ!」という決定的な対応法はありません。

まず子どもに算数障害の疑いがあったら、通級指導教室など実際に発達障害の学習支援を実施している機関に相談します。子どもが集団に適応していると、授業の邪魔にはならないので関係者は障害を疑おうとせず、いわゆる勉強ができない子として見られてしまい発見が遅れます。

学習障害がある子どもの多くは通常の学級で勉強していますが、学校や担任の先生と協力しながら、子どもが理解しやすい方法を模索していく必要があります。具体的な例として、以下のような対応をとると、苦手な分野が学習しやすくなるといわれています。

● 教材の種類や教え方、板書の仕方、ノートの取り方などを工夫して教えること

● 手や指、視覚的な教材を使って数字を認識させること

● コンピューターや電卓などの機器を使うこと

嫌いなわけでも、学習意欲がないわけでもないのに算数ができないのは、子どもにとってもつらいもの。他の子どもと同じような勉強法は合わないことが多いので、できるだけ早く気づいてあげることが子どもの可能性を広げることに繋がります。また算数障害は代数学や幾何学、微積分学のような高度な数学ではなく、基本的な四則演算で症状が現れるものです。そこを上手に支援することができれば、将来的に理系の学習を深めることも不可能ではありません。

笑いあえる時間

支援学校の利用者のE君とF君がホワイトボードの後ろに貼った仲間の写真をみていつまでもゲラゲラ笑っています。何が面白いのか周りのスタッフにはさっぱりわからないのですが、一人が楽しいともう一人も楽しいと言う相互作用のようです。それまではゲーム遊びのやり取りで超緊張していた二人でしたが、友達の顔写真が並んだのを比べているだけで楽しいのです。

最初は、写真を比べるのが楽しかったのですが、笑っているE君の楽しい気持ちがF君に伝染して笑いを引き起こし、F君の笑いを見たE君がまたつられてさらに笑うという無限ループを繰り返すのです。この現象は、ミラーニューロン仮説として説明されています。

ミラーニューロンとは、鏡を見ているかのように、他の個体の行動を見て、自分自身までも同じ行動をとっているかのように反応をする、高等動物の脳内の神経細胞またはその機能を指します。ミラーニューロンの発見には、サルの脳が実験に使われており、サル以外には、鳥類や人間にも存在しているのではないかと推測されている段階で、人間の脳内にミラーニューロンが存在するという確証はまだありません。

ミラーニューロンとは脳内にある神経細胞のひとつです。この細胞は自分がなにか行動をするときだけでなく、他者がする行動を見たときにも活性化することが分かっています。たとえば、相手が泣いているのを見て自分も涙が出たり、反対に相手が笑っていると自分も楽しい気持ちになる仕組みです。

スポーツなどで、上手な人のお手本を参考にして練習して効果が出るのも同じ理屈です。相手の動きをじっくりと観察することで、脳内では自分が相手の動きをしているときと同じように細胞が活性化します。その上で模倣することで、練習の効果が身に付きやすくなるのです。逆に言うと、ヘタな人といると自分もヘタになるなどと言いますが、これもミラーニューロンの働きといえます。

二人の笑いを見ていて、こういうほっこりした午後のひと時、正の方向でミラーニューロンが活性化するべく環境を作るのことが大事だなぁと思います。

高学年ゲーム教材の工夫

放デイは日常生活や遊び活動で社会性の伸長を図っていきます。ただ、放デイに来ている子どもは低学年から高学年まで6年という年齢の開き、重度知的発達症(知的障害)から知的には遅れがないけどASD等の発達障害を持つ子や知的発達症も併せ持つ子など様々な特性を持つ子どもが通所しています。毎日、ある程度グループ分けはしていますが、どうしても低学年や知的発達症の子どもに合わせた内容になりやすいので、高学年や遅れのない子どもにとっては物足りなさがあります。

昨日も高学年のC君がボーリングゲームから逃げ出してきました。「D君が邪魔するからもうゲームやりたくない」と言いますが、高学年の彼にしてみれば幼稚なゲームから逃げる理由を探していた節があります。以前も単なる的当て(ストラックアウト)ゲームではなく、ポケットモンスターをみんなで仕上げるゲームしたら取り組み方が変わったことがあったことから、工夫が足りないんじゃないかということになりました。

そこでスタッフで話し合いました。「やることは繰り返しの幼稚なものでも、D君が好きな戦国武将倒しゲームならボーリングを楽しめないだろうか」「お城好きなので、ただの磁石魚釣りではなく、騎馬隊を釣ったり足軽を釣ったりする城攻めの釣り合戦ではどうだろうか」「時代物はD君は嫌いだけどスターウォーズシリーズでキャラ釣りすればどうだろうか」などアイデアが出されました。同じゲームでも高学年の子どもたちの興味関心をつかんでゲームを提供していけば、必ず気に入ってもらえるあそび教材が開発できると思います。ヒットしたものができたらここでまた掲載しようとおもいます。

具体的な目標

放課後等デイサービスでは、半年に1回個別支援計画を書き直します。1万4千の事業所が23万人弱の子どもたちに書いて保護者に説明していることになります。もちろん、放デイだけで考えるのではなくて、相談事業所が家庭や地域での目標も含めて当事者からの聞き取りやアセスメントを経たサービス利用計画として大枠の目標を設定し、それに沿う形で放デイの目標が決まります。

気になるのは、どの計画をみても誰にでも当てはまりそうな目標が並んでいることが少なくない事です。支援計画とは、文字通り支援の計画ですから、何をどのように支援すれば子どもが自立的に活動できるのか、みんなと活動に参加できるのかが記述されている必要があります。

勿論、生活経験を重ねる中で自然に子どもたちが気づいて力をつけていくことが望ましいのですが、子どもを取り巻く環境は必ずしも子どもが自分で学べる環境ばかりではありません。その環境の調整も含めてスタッフは子どもの支援を考えていく必要があります。そして、放デイの取り組みだけで子どもが成長していけるものでもありません。家庭や学校、他の事業所も利用している子どもはそれもふくめて考える必要があります。

となってくると、あまり大上段に振りかぶった大きな目標よりは、1回2時間ほどで週2~3回の放デイでできることを目標にしなければなりません。具体的に書くことは今まさに必要なリアルな支援が展開されている証拠でもあるのです。

計画的無視の誤解

応用行動分析で使う「計画的無視」について誤解されていそうなやりとりを目にすることがあります。というのも、なんとなく「無視だけで問題行動が収まる」かのように誤解されている方が多いのです。A君がイライラしてものを投げているのに無視。Bちゃんがスケジュールカードの意味が分からなくて床に落しているのに無視、などです。その結果、「無視は効かない」「あの子には合わない」と結論づけたとしたら、それは計画的無視を誤解していることが原因です。

「計画的無視」は、名前が有名な割に単独で主力になる場面はそんなに多くありません。少なくとも、無視だけで効果を出そうとすることはあまりないです。なぜなら、無視のみでは重要な視点が抜けている上にリスクもあるからです。計画的無視というのは基本的に「それはダメだよ」ということを伝える側面が強いです。しかしそれだけでは「じゃぁ何はOKなのか」が伝わりません。そのため、「こうすると良いよ」の部分をきちんと伝える視点が大事です。子どもが低年齢だったり自閉傾向が強かったりすればするほど非常に重要な視点です。

応用行動分析でいう「何がOKかを示して促す」というのが、歌で言えば『こっちの水は甘いぞ』と比喩できます。そして、『あっちの水は苦いぞ』に当たるのが応用行動分析で言う「計画的無視」なのです。この二つの対応のコントラストが効けば効くほど、無視されるような行動よりは、褒められたり要求が通る行動に移っていくことを狙っているのです。要するにやる事(お得な事)がわかってないのに無視しても意味がないのです。

例えば、事業所の集まりの時間などで、「がおー!!」などの奇声をあげて注目が得られている状況では、「不適切場面での奇声は相手にしない」のような方針が出てきます。そうして何をどうやって無視するかといったことが議論されます。勿論これでも「無事にやりきれれば」効果は出るでしょう。条件次第で万事解決も十分あり得ます。しかし、極端な話、これでうまくいってもそれは「たまたま」や「子ども頼み」に近いと言わざるを得ません。

計画的無視のみで対処することには以下のような最低3つのリスクがあります。

①最終的には収まるが、無視を始めて一旦奇声が悪化する際の程度が激しい(→踏ん張れないとエスカレートの危険)

②奇声はなくなるが他の問題行動が出る

③本人にはきつそうで自傷や通所しぶりなどがみられる

等です。

そこで、そうしたリスクを下げつつ更に成功率を上げるため、先程の「何ならOKかを示す」という視点から一工夫加えます。「奇声は相手にしないけど、その時の話題に関係のある話だったら少し譲歩してでも話を拾う」この後半部分が、「じゃぁどうしたらOKなのか」の視点による対応です。むしろ、実際はそちらがメインで、【無視はあくまでサブ・補助】と考えた方が良いです。

大きなポイントは以下の3つです。

ポイント①:「これならOK」とした行動は本当に今の本人にできそうなものか

ポイント②:特別扱い過ぎないか。自然に認められる範囲を逸脱しすぎていないか

ポイント③:その行動をして本人にとってのいいことはあるか⇔ただ大人側に都合の良い行動をさせようとしていないか

もし、相談機関など専門家に【問題行動を無視することばかり強調された場合】にはぜひ「代替行動(だいたいこうどう)についてはどうしたら良いですか?」と聞いてみましょう。「代替行動」というのが先程の「何ならOKか」の部分にあたるものです。おそらくこれを聞けば、今回の話にあたる内容を説明してくれると思います。逆に言えばこれを検討もしていない専門家だとすると、それはちょっと心配な方です。

私たち抜きに私たちのことを決めないで

以前、お買い物でリマインダーの重要性について掲載しました。コンビニでお買い物03/19 自分で選ぶこと決めることの重要性03/25 コンビニ作戦04/06 結構このシリーズはたくさん掲載しています。

さて、ℤさんは今回はもうスパゲッティー弁当って言うに決まっているから、スタッフがお決まりのスパゲッティー弁当のリマインダーを持たせて買い物に行きました。そうすると、突然以前の「コンビニ→飲み物」モードが蘇って、お茶を買わないと帰れなくなりました。

突然の行動で考えられることは二つです。Zさんが、お弁当買うならお茶も買おうとたまたま思いついたか、もう一つは、いつものスパゲティーだからと選択の機会を奪われて納得がいかなかった上の行動かの、どちらかです。しかし、今となっては証拠がないので何とも言えません。

従って、以下のスタッフの思いは全くの憶測ですから、正しいかどうかはわかりません。Zさんのたまたま思いついた行動かもしれないというのも否定できません。しかし、あえて、Zさん達の支援をするときに心にとめておきたいことだから書いておきます。

リマインダーは記憶を助けますが、それは自分で選んだものを記憶して購入できたからこそ自立心や自尊感情が育つのです。言われるがままに自分が食する弁当を買っても、それが結果的には自分の欲しい同じものであっても、選ぶと言うプロセスが抜けているのです。「私たち抜きに私たちのことを決めないで」というのは障害者権利条約の肝ですが、これは日々の彼女らの自尊感情の育ちにも大きく影響していることだと考えています。

ご褒美制とトークン

Z君は省エネタイプで、気持ちが乗らないと車からも「降りません」といって時間がかかったり、山歩きでも「行きません」と座り込んだままだったり、事業所で作業課題があっても「やりません」と言ってソファーで寝てしまったりすることがありました。

Z君は本当にやる気がないからやらないのか、やることが十分わからないからやろうとしないのか、自分にとって価値がないからやらないのかよくわからないなぁという話になりました。でも、やる気などと言う抽象的なものは調べることができないので原因としては除外しました。何をして終わったらどうなるのかスケジュールでは示しているけどよく理解していないのではないかという議論になりました。事業所に来た時に、スケジュールの説明をするときに「~が終わったら~だよ」それでも「~しない」と言ったときは、「じゃぁご褒美にこれ食べますか」「食べます」というふうに契約を成立させて取り組んでもらう事にしました。今後は、一回一回ではなく、何回か目標が達成出来たらお気に入りのものを話し合ってボーナスを出すというトークンエコノミー法を取り入れていけるようになったらいいねと言う話をしています。

毎日6時間授業

Y君は毎日6校時で疲れ果てて家にたどり着くので、もう放デイに行くパワーがほとんど残っていません。Y君だけではありませんが、武漢ウィルスによる学校休業のために、学校は休業中の時間を取り戻そうと低学年でも6校時授業です。

おまけに、プールの授業はないし宿泊活動や校外学習など特別活動を省略して教科授業に振り替えていますから、息抜きもなく勉強です。高学年でも、かなりハードな日程と言えます。

ただ、ASDの子どもたちにしてみれば、3密を避けたカリキュラムは対人接触を遠ざけても変とは思われにくいですし、イレギュラー場面の多い学校行事も少ないですから授業場面さえこなせば、いつもの学校よりストレスは少ないかもしれません。疲れつつもY君が登校できているのはそんなこともあるのかもしれません。何が功を奏するかわからないものです。

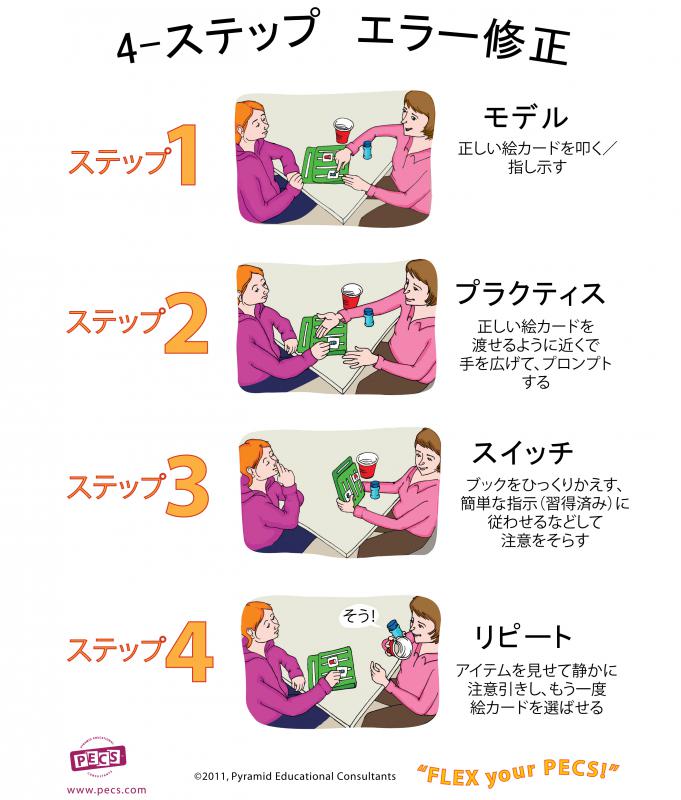

4ステップエラー修正

X君は、絵カードで欲しいものを離れている人に要求できるのですが、弁別ができないために選ぶことができません。例えば、お茶よりカルピスジュースが欲しい、ボールより音楽が鳴る絵本が欲しいなどです。具体物では選べるはずですが(あまり取り組んでいません)カードでは選べそうにないとスタッフがあきらめていたからです。理由は認知レベルが弁別まで達していないだろうということです。本来PECSは「アセスメント(検査)フリー」の支援方法です。健常者を標準にした発達検査器具には反応しなかったかもしれないけれど、それがPECSの成功不成功を判断するものではないという考え方です。

X君は最近拒否が強くなってきたのはいいけれど、拒否だけではその先がありません。何が欲しいのか選ぶことができれば彼の姿はまた変わってくるはずです。具体物でできるならカードでもできるかもしれません。そこでフェイズ3Aに取り組んでみてはどうかと話し合っています。フェイズ3Aは、エラー修正が重要です。子どもが間違えたら教えることは良くありますが、修正方法が人によって違うと子どもは混乱してわかりません。修正方法を統一することでX君のフェイズ3Aのエラーが修正できないか取り組んでいこうと話し合っています。

【フェイズⅢA】

・このフェイズからコミュニケーションパートナーは一人で良い。

・要求カードを2枚に増やす段階。しかし2枚のうち1枚は必要な物、1枚は本人にとってどうでもよいもの(ダミー)にする。ダミーは本当に興味のないものを使うが、大嫌いなものを使ってはいけない。コミュニケーションカードが嫌いなってしまうから。

・欲しいものvs欲しくないもので始めて、欲しいアイテムを手に入れることと、欲しくないアイテムを避けること(分化強化)を覚える。

★ダミーのカードを渡してきたら

・人的強化子は与えずに実物を渡す。ダミーで遊んでしまったら、強化子になった可能性があるので次回からはダミーを変える。また、強化子自体も飽きてしまっている可能性も考えられるため変える。

・正しい(期待する)絵カードをブックから外せた瞬間に「そうそう!」「すごい!」など人的強化子を与える。

★ダミーを拒否したら

・4ステップエラー修正。スイッチの内容は毎回変えること。

・2~3回試行して失敗を繰り返すなら、フェイズⅡへ戻り、時間を経過してから再度スタートする。また、代替方略(絵カードの大きさを変える、カード同士を話す、空白のカードに少しずつダミーを色を加えていく、ダミーカードを小さくし、少しずつ大きさを一緒にするなど)を用いる。

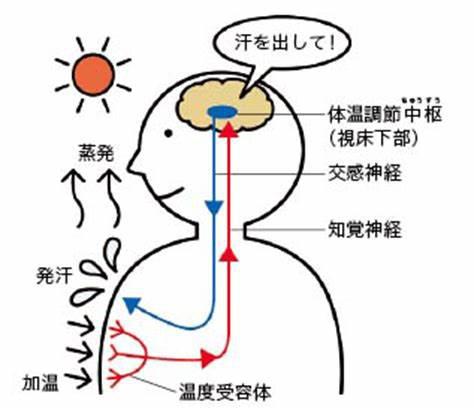

熱がこもりやすい肢体不自由児

毎日夏日の気温となる今日この頃、Wさんの体温を計ると37.8度です。肢体不自由の子どもの中には体に熱がこもりやすかったり、また反対に冷えやすい人がいます。熱が上がったあとWさんは、衣服が全部濡れた様になるまでブルブル汗をかきます。汗を拭いて衣服を着かえ、給水すると体温は下がっていきます。通常は徐々に汗をかいて体温上昇を防ぐのですが、Wさんはこの調節がうまく働かないようです。

発熱の原因として、脳に障害のある子どもの場合、以下のような関連が考えられます。

感染症・感染症以外の炎症性疾患・心因性

↓

体温調節機能不全 ⇔ 発熱 ⇔ 筋緊張亢進

↑ ↓↑

環境の高温 脱水

肢体不自由の人で体温調節機能が弱い人は少なくないです。汗をかけと言う脳からの指示が遅くて熱がこもったり、発熱し汗をかき続けて脱水すると言う悪循環や、発熱が筋緊張を誘発してさらに発熱する場合もあります。

筋緊張の亢進が第一原因であると考えられる場合には、リラックスできるように身体を丸めるような姿勢で横にします。感染や外気温などが原因であると考えられる場合には、アイシング、室温や衣服を調整したりするなど、原因に応じて的確に対応することが重要です。

絵カードスケジュールは何のために貼るのか

V君が久々に通所してきました。V君はトイレの個室が苦手です。原因は分からないのですがドアを開け放っておくか、人が付いていく必要があります。今日も、声掛けなしには行けなかったので、どうすればひとりで行けるんだろうと話し合いました。

考えられることは、トイレへの拒否感もあるが、その繰り返しから大人が促してトイレに行くと言う行動ルーティンが形成されおり、自分で尿意を感じて一人で行ったり、外出の前に自発的に行く行動は形成されていないのではいかという話になりました。それなら、まずはスケジュールにトイレタイムを設定して通所時に示して意識してもらい、忘れているようならトランジッションカードを渡してトイレタイムにまず自ら気づいてもらうことが大事だと話し合いました。

トイレに一人で行くかどうかの前に、まず自分でトイレの時間に気づくことが必要で、大人が必要ならついてきて欲しいと言ってもいいということにしました。ついでに、話はそれたのですが、スケジュールはASDの方のためだけではなく、記憶できない子だからと大人に頼るのではなく、一人で日課を過ごす自立性と自尊感情を育てたいと言う目的から使っているという話もしました。

放デイは何するところ?

近頃五年生のU君が宿題をすてっぷでやらなくなりました。理由を聞いてみると、1.すてっぷは勉強する場所ではない。2.一緒に勉強する人がいない。とのことでした。今までもきっとそう思ってたんでしょうが、5年になってやっと言えた感じです。

すてっぷは狭義で勉強する場所ではないのはその通りです。ただ、高学年の場合は短い放課後の時間を遊びに当てるなら、帰宅してから1時間は勉強時間をとる必要があります。その時間はどこでとるのか彼と話をする必要があります。また、みんなが遊んでる中では自分も勉強する気になれないのはわかるので勉強ルームがあれば30分でも集中して宿題などができるのか話し合う必要があります。子どもが言ったことはそのままにせず、ではどうするのがうまくいく方法なのか話し合って終わらないと、せっかくの子どもの発言をリスペクトしたことにはなりません。

異性とのソーシャルディスタンス・ソーシャルコミュニケーション

高等部のT君は、新しく来た女性スタッフの脚が気になってしかたがありません。吸いつけられるように見てしまい、接近してきます。スタッフが2階へあがると階段の下から「ちょっと、ちょっと、おねーさん!」と下に降りてくるように声を掛けます。

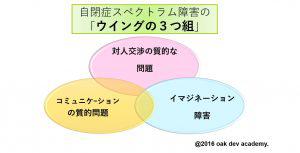

ASDの人は、社会性、社会的コミュニケーション、社会的イマジネーションのそれぞれに質的な偏りがみられる「3つ組の障害」があります。他者と相互的な交流を行うことが困難という社会性の特性。自分の好みのことを一方的に話し続けることや、言葉を字義通りに受け取ってしまう、言葉の裏を読むことが苦手という社会的コミュニケーションの特性。ただ蒐集することだけで満足したり、目に見えない物(イメージ)の共有は苦手という社会的イマジネーションの特性です。こうした特性を持ちつつ、子どもの頃からの特性に合わせた「異性とのソーシャルディスタンス・ソーシャルコミュニケーション」の支援がないと、異性に興味を持った場合、周囲から嫌がられたり怖がられたりすることが少なくありません。

相手の了解なく一方的に近寄ったり、「今はだめ」なら後ならいいんだと思ったり、気に入った部位を見続けたりすることで怖がられて社会参加の機会を失ってしまう人もいます。「異性とのソーシャルディスタンス・ソーシャルコミュニケーション」に、T君と取組んで行こうと思います。

お庭の裸足教育

Sちゃん、公園の砂地を見つけると靴を脱いで走り出します。それはまだいいのですが、川遊びの時も頑として怪我防止のための靴を受け付けてくれません。砂地と水は裸足と決めているようです。

最近はだいぶん少なくなってきたのですが、就学前の施設の園庭で裸足保育を推奨しているところがあります。足裏の感覚刺激は脳への良い刺激となり良い発達の一助になるという昭和伝説です。欧米では、赤ちゃんの頃から家の中でも靴を履き、はだしは風呂と寝るときくらいです。裸足保育で過ごした子どもの身体、認知、情緒面での発達が統計的に有意に高いと言うデーターもありません。どうやら、裸足が良いという科学的根拠はないようです。

就学してきたASDの子どもの中には、砂地を見つけると靴を脱いで走る子が時々います。就学前施設に引き継ぎに行ってみると子ども全員が裸足で園庭で遊んでいたというケースが多いです。ASDの子どもは、場所と行動がセットになり、なかなかそれを変えてくれません。Sちゃんには、公園には遊び靴の入った靴袋を、川遊びには川遊び靴の靴袋を運んでもらい遊びと靴はセットだよと教えるプロジェクトを検討中です。

読み書き指導どうしましょう

自粛開けの新学期が始まって、放デイスタッフはお迎えの際に利用者の子どもたちの担任の先生方に御挨拶をしています。そこで、昨日掲載したような子どもたちの視覚支援による見通しの持たせ方をお互いに交流したりもします。

小学校では、特別支援学級の担任の先生とお話しすることが多いですが、そこで話題になるのが、子どもたちの読み書きの学習の進捗です。全般的に遅れのある子どもには、発達に合わせた課題を与えていけばうまくいくので、そう大きな問題にはならないのですが、発達性読み書き障害が疑われる子どもの場合は、子どもの見方からずれが生じてしまう事が少なくないので、少し情報を交換するくらいでは、今後の学習指導の見通しが持てないことが多いです。

先日もR君の書きの指導についてどうすればいいか、考えあぐねているという話を先生から聞きました。「どうすればいいんでしょうねー」と言われるので、「生活型の放デイは行動の問題については療育的アプローチができます。ただ、学習障害への支援はいくつか提案できますが、取り組みの機会はあまりないので是非学校で取り組んでください」とお願いしました。

読み書き障害の支援の全国的な傾向は東高西低のようです。関西にも大阪医科大学LDセンター等の民間センターはあります。しかし、関東は市川のLD・Dyslexiaセンターが筑波大陣営、四ツ谷のスマイルプラネットは学芸大陣営と連携しています。そして、港区には老舗のディスレクシア支援団体であるNPO法人 EDGE(エッジ)がLD支援の詳細な研修まで引き受けています。そんなわけで、読み書き障害の支援策は民間からの情報量の多い関東の先生方は関西の先生方より良く知っているのかもしれません。関西でも急速に読み書き障害の存在と最新の支援策を広げて現場の先生方に知ってもらう必要があります。

送迎トラブル

毎日放デイの送迎車は、支援学校や小学校にお迎えに行きます。低学年や障害の重い人にとっては、今日はスクールバスに乗って帰るのか、放デイの送迎車に乗ってどこの事業所に行くのか覚えるのは困難です。Qさん、今日も放デイのお迎えでスクールバスに乗るつもりが崩れて大泣きです。

そこで、視覚支援が登場するわけですが、多くの場合の誤解は、視覚でわかるようにしておけば理解できるだろうと考えてしまうことです。もちろんそれでOKな人も少なくないですが、低学年時などはそもそも不注意で、記憶にとどめる時間が短いとか、覚えていたけど違うものを見た瞬間に選択が変わってしまうなどいろいろ課題があります。

こういう人の場合は、教室から「本日の行き先カード」(写真でも絵でもいい)を本人が昇降口まで運んで、乗り場のカード入れにマッチングさせると自分の行動について記憶が保持しやすくなる場合があります。自閉症支援・視覚支援と言ってもその人の状況に応じてやり方を工夫する必要があります。効果があると言われる支援はどんな場合も、個別化してカスタマイズしてこそ威力を発揮します。

学童保育

これまで機嫌の悪かったP君がニコニコして登所してきました。たぶん、学童保育問題が解決したのでしょう。学童保育で、年を重ねていくと子どもの集団の中でそれなりの関係性が築かれていきます。

ところが加配職員がついている場合、本人と子ども集団との関係性が悪くなる時があります。この関係性は微妙なので、スタッフ同士の連携が欠かせません。小3頃から子どもたちは同世代で徒党を組み、いわゆるギャング集団を形成します。ところが加配スタッフの動きが目立つと、この絆がうまく築けないことがあります。この関係性を構築するにはスタッフ自身が集団に直接介入する場合もありますが、子どもだけの群れに本来の意味があるので良い介入とは言えません。ここは、学校の学級集団とは質が違う集団だと言う理解が必要です。

最近の学童保育集団は縦関係が非常に弱いので、少し空気が読めなかったり、タイミングを合わせるのが遅かったりする子どもは、ナチュラルサポートしてくれる先輩がおらず、なかなか集団に入るのが難しくて本人もしんどい思いをすることが多いようです。私たちは、しんどい思いまでしていく必要はないと考えています。学童保育は学校といわゆる地続きなので、学校までが嫌になってしまうからです。もしも、他に方法があるなら、遊ぶため、ほっこりするための放課後を無理して過ごす必要はありません。というわけでP君やっとストレスから解放されてすっきして学校にも登校でき、すてっぷでも機嫌よく過ごせた模様です。

学生アルバイト

N君に、学生アルバイトのOさんに一緒に帰ろうと声をかけて欲しいというと「わかったー♪」と喜んで声をかけてくれました。隣で聞いていたP君は「本当は先生が一緒に帰りたいのとちがうの?」と話しかけてきます。P君も一緒に帰るのがまんざらでもない様子です。

子どもたちにとって、父母や祖父母ほど離れているスタッフと過ごすのとは違い、少し自分の未来の姿がイメージできる学生さんは特別な存在のようです。女子学生の応募が多いのですが、男子学生も募集中ですので、お知り合いの方がおられましたらご連絡ください。

リビング京都西南版のリビング求人案内にも募集要項が出ています。ご覧ください。

凸凹特性

M君が「うろうろするのは何症候群て言うの?」と聞くので「多動性症候群」とスタッフがこたえます。矢継ぎ早に「その他にも合わさっているんやなぁ」と質問します。「不注意が重なることもある」と言うスタッフに「なんていうのそれ?」とたたみかけて来るので「ADHDともいう」。スタッフの本棚を見て、あーこれかーと「ADHDのおともだち(ミネルバ書房)」絵本を手に取って読み始めました。「不器用とかもあるんやなぁ」「うわっ 部屋汚い」と読み進めます。

学校が始まって頑張ろうと思えば思うほど、自分が気になる時期でもあります。高学年ならなおさらです。自分のことが知りたいときに、凸凹な状況を説明してあげるのは大事なことです。ご家族と話し合って、できれば主治医も含めて話し合い、計画的に持続的に肯定的に説明しようと思います。

田んぼの田

L君たちを呼んで、「田んぼの田」ゲームをしました。他府県では十字鬼ともいいます。走り回って遊べるのが楽しいゲームです。

一辺が4~5mの四角形を描きます。その中に十字を書きます( 田の字 )。十字の部分は「鬼の道」です。幅50cmぐらいの道幅にします。「鬼」を一人決めます。鬼以外の人は「子」になります。

子をスタート位置(升の一つ)に集めます。子が4つの升を何周するのか、鬼は、「○週!」と決め宣言します。鬼は「鬼の道」を行ったり来たりしながら子をタッチします。子は鬼にタッチされないように「田の字」のコートを鬼が決めた回数だけ回ります。子は鬼の道には入ってはいけません。鬼の道を飛び越えながら進みます。コートは右回りでも、左回りでも良いです。但し、途中で回る方向を変えてはいけません。

「鬼にタッチされる」「鬼の道に入る」子はアウトです。子が決められた回数を回ることが出来たら子の勝ちです。すべての子を鬼がタッチ出来たら鬼の勝ちです。サブルールとして、「人数が多い時は鬼が2人」「タッチされたら鬼になり、鬼がどんどんと増える」というルールやチーム対抗戦にして、チームワークを楽しむ高学年版もあります。

はさみチョキチョキ

Kちゃんが初めて鋏に挑戦しています。線に沿ってチョキチョキ切っていくのですが、紙をうまく固定するのが難しいようです。鋏のコツは実は添える手が重要です。みんな鋏の利き手に注目しがちですが、紙は固定しないとうまく切れません。紙をどう固定するのか、どこを持つのか、どのくらいの力で固定するのかを、鋏の利き手と連動させてつまんだり添えたりするのです。

就学前で鋏を使わなくても、教えればだんだん上手になるので心配はいりませんが、実はこうした手先の活動は粗大運動と並んで重要なのです。ものを変化させる(紙を切る)ために、自分の方が力や位置を調整しながらモノに働きかけていく活動は、自己コントロールの力を育てていきます。もちろん粗大運動でもこの力は育つのですが、対象物が変化するところが重要なのです。Kちゃん口をひん曲げて上手に切ろうと頑張っています。

泣くことの理解とトランジッションカード

Jちゃんはようやくスケジュールを見て一日の流れが分かるようになってきました。それでも、何かの拍子に事業所の入り口の前で泣きだすことがあります。おそらく、何かいつもと少しシチューションが違って、見通しが持てなくなる時に泣くのではないかとスタッフで話し合いました。

そこで、トランジッションカード(スケジュールを見てきてねカード)を渡して「今日は何があるかな」と言ってスケジュールボードへの移動を促すようにしました。この作戦で、Jちゃんは、ほとんど泣かなくなりました。要するに、悲しいから泣くと言うより、分からないから泣いていたということです。もちろんJちゃんは言葉がないわけではありませんが、言葉が機能的に利用できることをまだ知りません。それよりも、泣くことで解決した事が多かったのだと思います。たまに要求が実現するので繰り返そうとすることを間欠強化行動と言います。ギャンブル依存もこの一種です。

案の定、公園からご機嫌で帰ってきたJちゃんがまたまた玄関の前で大声で泣きだしました。トランジッションカードをスタッフが渡すのを忘れていたのです。他のスタッフが気付いてカードを渡すと、スケジュールに行っておやつがあることがわかって泣き止んだのでした。ここで重要なことは、毎回繰り返される行動であっても、スケジュールやトランジッションカードが頼りになるということは忘れてしまう子がいるという事です。そして身についた行動(トランジションカードで移動する)が理解を助けるという事です。あべこべみたいですけど、Jちゃんは、わかることができることにつながるのではなく、できることがわかることにつながるのです。行動が認知を助けるのです。

「~してはいけません」はNGです。

先日I君がシュレッダーの破砕ごみを掃除機で全部吸い取ったので、掃除機が壊れてしまいした。そこで、スタッフが「掃除機でゴミは吸いません」と張り紙をしたのです。I君その張り紙の前で固まってしまいました。そして「●★×〇?ɤ!」とパニックを起こしました。

「掃除機はごみを吸うものです!!」と困っているのです。言葉でいうと何ともなかったのは十分に意味が分からなかったからです。ところが文字で書くと何度も読むことができます。しかも「掃除機はごみを吸うもの」と相場は決まっているのに、「ごみを吸うな」と書いているからI君にとっては天変地異が起こったのと同じです。「シュレッダーの粉砕ごみを吸わないでね」というのがスタッフの真意ですし、非自閉症の方なら書いていなくても前の経験からその文脈がとれたかもしれないのです。しかし、I君は字句通りにまっすぐ受止めるのでこうなったわけです。

この場合は、「シュレッダーのゴミ以外を掃除機で吸います」と書けばうまくいったはずです。視覚支援の効力を知ったビギナーが良く起こす間違いが「~してはいけません」です。「~してはいけない」はわかるけど、では何がいいのかわからないのです。だから、ASD支援では「~していいです」風に書くのです。これは4日前にも書いたのですが伝わらなかったようです。

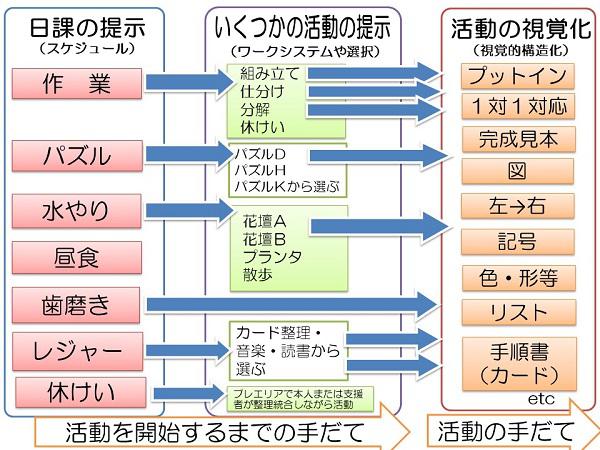

主体性を育てるワークシステム

H君がワークシステムを途中で投げ出してしまい、やろうとしないという報告がありました。40ピースほどのピクチャーパズルをやろうとしないので6ピースのピクチャーパズルをかわりにやってもらったというのです。確かに、H君にとっては毎日同じピクチャーパズルは飽きたのかもしれないし、6ピースでもやったからいいじゃないかという見方もあります。

私たちはワークシステムで何を教えたいのか?H君にはどうなって欲しいのかという事を抜きにして、できたかできないかということを議論しても意味がないのです。私たちがH君に望んでいることは、今日のスケジュール内容についてやれるかどうか最初にご褒美も含めて選択し、選んだものは自立的主体的に完成させて達成感を持って欲しいのです。大人が選んだものを機械的にやれば良いとは考えていないのです。

例え構造化して視覚的にやる事がわかっても、やっている意味が分からなければ子どもはワークシステムにやがて従わなくなって当たり前です。しかし、せっかく理解したシステムなのに、本人が途中で投げだしたからと言って、スタッフが忖度して簡単な内容にしてしまうというのは、ワークシステムを続ければいいというスタッフ側の論理であって、そこで彼が何に困っていたのかはわからないので問題は解決しません。

ワークシステムはASDの子どもにとってたいへん便利なシステムですが、「仏作って魂入れず」のワークシステムは子どもの困り感を覆い隠してしまいます。

大人が謝ること

G君が、とても暇なので何かいい遊びはないかなとスタッフに聞いたそうです。するとスタッフが、「何もないね、自分で考えたら」と応えたので、G君は頭にきたそうです。「スタッフをあてにして聞いたのに、なんだよ」と怒っていました。そこは「ごめんなー、良い案おもいつかんわ~」だと思うのです。子どもにうまく謝罪する大人は子どもとの会話もスムースです。ビギナースタッフは余裕がないので一緒に考えたり謝ることができません。

子どもをがっかりさせたのであれば、大人は謝らなければなりません。誰にでも間違いはあることを子どもに手本として教える意味があるからです。子どもに謝れるようになることはとても大切なのに、子どもに謝ることは自分の弱さを示すことだと考えている大人がいます。

間違ったことをしたとき、約束を反故にした時、また衝動的になって相手に失礼なことをしたり危険な状態を作った時、謝ることの大切さを大人は子どもに教える必要があります。

子どもに謝ることを教えると、子どもの共感力が育ちます。そうすることで自分の行動に対し責任を持ち、行動をコントロールできるようになります。謝ることに恥を感じ謝ることを避ける大人の横では、子どもは失敗することができないと考えてしまいます。謝ることは、子どもと大人との関係を改善し、失敗してもいいという価値観の基礎を作ります。

大人の言葉で子どもが傷つけられたのに、子どもが謝罪を聞かなかった場合、子どもは、力をもつ人は、謝る必要はないと考えます。そして、その後も同じ関係を続けても良いと学ぶかもしれなせん。

子どもに謝ることは、人と協力し、人を大切にし、人と共に生きることを教えることでもあります。誰もが失敗はするけれど、謝ることで自分の行動を振り返り、状況を修正することができると教えられるのです。謝る時、誰もが恥を感じますが、謝罪は後で気分の良くなる行動です。誰かに謝ると、それまでよりはお互いに気分は良くなると教えることもできます。

子どもに大声をあげる時はよくあります。大人にストレスのかかる状況では、冷静でいられず、声をあげる時があります。これは避けるべきことですが、やってしまった場合は謝ります。子どもが楽しみにしていたことを忘れた時。子どもと一緒に時間を過ごせない時。間違ったことをしたり、子どもに嫌な思いをさせた時は素直に謝ることが大事です。大人にとっては取るに足らないようなことで落ち込むことが子どもにはあります。子どもの感情を軽んず、自分が間違っていたことを認め、心から謝まることが大事です。

子どもに謝る時は、なぜ謝っているかを説明します。例えば「相談受けたのに、うまく応えられなかったから謝るね。いい提案が思いつかなくてごめんね」などです。子どもにがっかりさせたなと感じたら、すぐに謝ります。不満のある状態や失望を長引かせても事態は悪くなるばかりです。子どもは大人から学び、大人の後に続くのです。

どうすれば伝わる?

高機能ASDのF君、今日も感染恐怖で何度も手を洗い、何枚もペーパータオルを使って手を拭きます。使ったペーパータオルが多かったので、ゴミ箱からこぼれ落ちました。スタッフが拾うように促しても「汚いからダメ」と拾えません。それを見ていてスタッフは拾わないための「屁理屈」と考えているようでした。でも、彼は本当に感染するかもしれない恐怖で、拾えないと思っているので、感染のメカニズムをソーシャルナラティブで伝える必要があるのではないかと話し合いました。

また、今まではコップで飲めたのに、ストローでないと飲めなくなったのはホコリが気になったからという報告がありましたが、むしろ、人の手が触れるコップの縁に唇をつけるのが感染恐怖につながっているのだと思われます。

ペーパータオルの件も、床のものが拾えない件もストロー派になったことも、何一つ理由としては筋が取っていませんから、ASDの障害特性を知らない大人は、屁理屈を言って大人の言う事を聞こうとしない幼稚な言動だと思うのです。

彼らは本当に感染が恐怖なのです。テレビや大人の話は彼らの不安に拍車はかけるけど、感染のメカニズムについては正しい情報は与えてくれません。正しい情報がなければ、人は恐怖をどのように解決するかを考えれば彼らの行動が理解できます。科学的な根拠がなくても自分で作ったルールやルーティンを決めてそれにすがることで安心を得るのです。

彼らに必要なものは世の中の当たり前とされている正しい情報です。奇妙な行動や変な事を言って、言う事を聞かない人なのではなく、当たり前の事が分からなくて困っている姿なのです。

ソーシャルストーリーやソーシャルナラティブがASDの方には必要だと何度言っても真剣に受け止めてもらえないのは、「その程度の事は説明されなくてもみんなは知っている事」という定型発達者の常識をASD者にあてはめているからです。定型発達者は誰も説明しないけど経験を重ねて自然に気付く「暗黙の社会的了解」を山ほど知っています。「親や先生が言うこの種の事は間違いは少ない」とか「みんながとる行動は安全だ」というような基準がASDの方には全く理解できないのです。だから、定型発達者にとっては当たり前のことであっても、論理だてて正確に伝える必要があるのです。

DON'T「~してはだめ」

Eちゃんは、誰かのおもちゃに興味を示すと、見ず知らずの人でも「貸してください」と言って手に取ろうとします。おそらく保育所等で「何も言わないで取るのはいけないよ」ということで教えられたフレーズだと思います。でも、相手が拒否したり大人が「だめだよ」と遮るとすると、怒り出して大声で泣き続けます。「貸してください」は「もし貴方が許してくれるなら」という対人関係上の前提がありますが、Eちゃんにはそれがわかりません。

ASD(自閉症)の人はDON'T、つまり禁止を理解することが得意ではありません。DON'T「~してはだめ」よりも、OKの「これは良いよ」の方が理解しやすいのです。「やめなさい」は、何を、どうすれば良いのかイメージしにいく物です。そこでまず重要な支援としては、「終わり」というOKを伝えることが重要です。さらに、終わったあとに何をするのかを伝える視点が必要になります。まず○○を終わって、次に△△をするが行動の基本になってきます。

「自閉症の人は、禁止が苦手なので禁止を伝えない」という方がありますが、これは極端な考え方です。どんな世界でもやってはいけないことはあります。もちろん、個別化しないで、ただ「ダメ・ダメ」と言っている指導者・支援者も間違っていると思います。個別に階段を上がるように禁止を教えていくことが大切です。

ASDの人は禁止、つまり「DON'T」がイメージしにくいです。それは、様々な事柄の統合の困難さ・想像思考の困難さ・切り替えの困難さがあげられます。「しない」ということが、具体的に何をしたらいいのかイメージが難しいのです。また、今やっている行動をやめ、やるべき行動の切り替えが難しいのです。禁止を具体化すると2つの要素が重要になります。「やってはいけない行動をしない」「やっていい行動をする(はじめる)」ということです。そこで、最初のステップは「ダメ!」ではなく、「いまやっている行動は終わり」「次の活動をはじまり」の2つの提示の理解になります。

「終わり」理解のアイデアの1つが終わりボックスです。「終わり」とシンボルをあわせて教えていきます。「終わり」の理解からはじまり、シンボルの理解、「ダメ(DON'T)」の理解につなげていきます。最初のステップは「終わり」の理解です。何を「やらない(DON'T)」だけではなく、何を「やれば良い(OK)」を明確に伝えることです。

ちなみに、この絵はスタッフ向けのリマインド・シンボルで、「don'tはダメよ」という意味ですのでお間違えのなきようにお使いください。