今日の活動

スパゲテイナポリタン

本日のおやつ作りはスパゲテイナポリタンです。スパゲッティの本場イタリアのナポリとはまったく関係のない日本独自のパスタ料理です。アルデンテとはほど遠く、柔らかめに茹でられた麺に炒めたケチャップの甘く香ばしい味わいは、子どもはもちろんのこと、多くの大人にとっても懐かしさを覚えます。昔と違ってさまざまなスパゲッティが手軽に食べられるようになった現在でも、ナポリタンは喫茶店や洋食屋、レストランで人気のメニューで、家庭料理の定番です。

ナポリタンはホテルニューグランド第2代総料理長の入江茂忠さんが戦後に考案したそうです。ホテルニューグランドは、1945年(昭和20年)8月30日のダグラス・マッカーサーの来日直後から7年間GHQに接収されていました。入江は進駐軍の兵士がケチャップで和えただけの具なしスパゲッティを食べているのを見て、ケチャップだけでは味気ないと考え、生トマト、タマネギ、ニンニク、トマトペースト、オリーブオイルでトマトソースを作り、炒めたハム、ピーマン、マッシュルームを加えてソースで和えたスパゲッティを考案したといいます。

このスパゲッティは「スパゲッティーナポリタン」と呼ばれました。「ナポリタン」という命名は、中世のころナポリの屋台で庶民向けにトマトソースをかけたスパゲティが売られていたことをヒントにしたものだといいます。

ところがどっこい、トマトソースなんてすっぱいしめんどくさいという揺り戻しがおこり、横浜のレストランで内容はそのままでトマトソースがケチャップになり、味が調整されて全国デビューとなったということです。

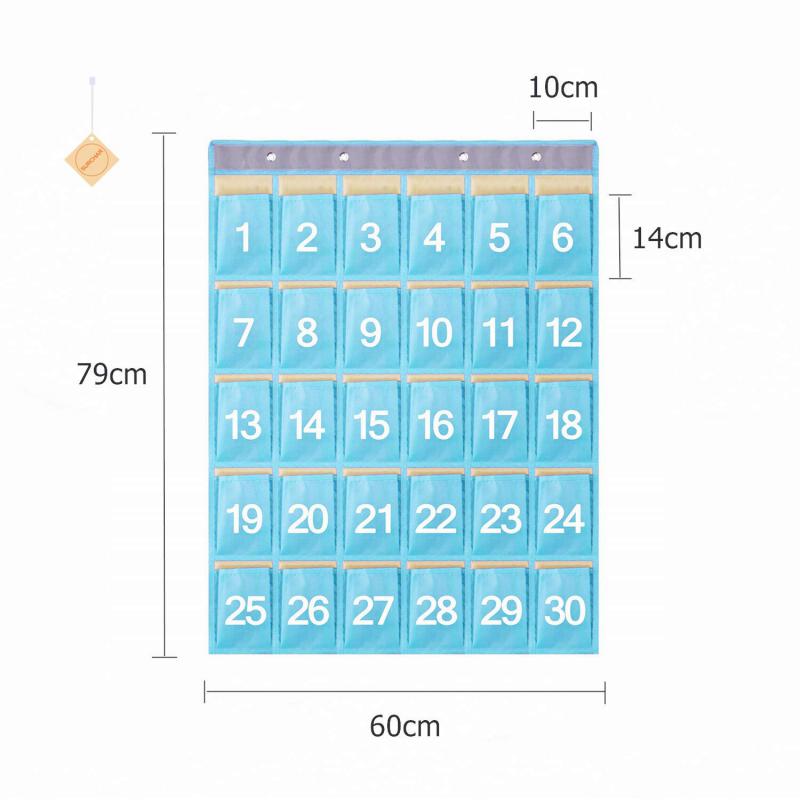

名前ボードフォルダー

先週から、入り口に写真入りの名前カードを透明フォルダーに入れて子どもたちが読めるように壁に貼っています。すてっぷでは、退勤ソフトを使ってフェリカカードで登所持と退所時に子ども自身でセンサー記録をするようにしています。つまり、タイムレコーダーを使っているのです。ただ、今までは全体から名前カードが見えないようになっていたのを、壁に透明フォルダーを設置して、友達の顔と名前を覚えてもらえるようにしたのです。現在利用者27名が毎日10名程度が入れ替わり利用しています。週1回しか利用しない人もいてなかなか名前が覚えきれない人や、そもそも人の名前に関心が薄い人も少なくないので名前を覚えてもらう目的です。名前というのは覚えることによって存在を意識するものです。「あの人」と言ってる限りは子どもにとっては自分の生活圏に入れていないのです。当然、名前も知らない同士では誤解も起こりやすいです。名前を大事にしようというのが名前ボードフォルダーのコンセプトです。

ペットボトルダーツ

立ったままの状態で、ペットボトルの真上で、割り箸をつまんで持ちます。割り箸を落として、ペットボトルの口の中に入れます。ペットボトルの中に入ったら得点をあげます。片目を瞑って落とした方が入りやすいです。ペットボトルの口が小さい場合は、口の大きなボトルも使うと不器用な人も参加できます。

フォトフレームつくり

夏休みの活動の思い出に、前回(8/24)折り染めで作った染め紙でフォトフレームを作っています。

最近フォトフレームどころか、紙に焼いた写真すらあまり目にしません。せいぜい結婚式とか七五三とかくらいです。当然、町中の写真館も一つ二つと消えていき、紙で焼くのはスーパーマーケットかコンビニの専用機です。何より、写真を渡すと、「データーで頂戴」と言われLINEやメールで送るのが日常となりました。アルバムも使わなくなり携帯の中の写真フォルダーに何千何万という画像や動画が保存され、場所や時間で検索するとすぐさま出てくるという時代になってしまいました。

ユーミンの「卒業写真」の歌いだしで

♪悲しいことがあると開く皮の表紙

卒業写真のあの人はやさしい目をしてる♪

やっぱり、過去の写真は、重いアルバムの表紙を開けて、懐かしむもんだよなぁ。なんて古いのかしら…。

マイクラで共同作業

今日はマイクラセミナー日。すてっぷでは週1回ほどマインクラフトの子ども講習会をしています。基礎から順番にマインクラフトのスキルのレベルアップを図っています。ブロンズ・シルバー・ゴールド・ゴールドシルバーと階級も受けたセミナーでマイクラ師匠(スタッフT)が階級授与します。本日は簡単なギミック(トランポリン等)をみんなで作ってみました。

マインクラフトでユーザーがチャット欄に命令を入力するだけで、指定した建造物を作ってくれるAIをFacebookが開発しました。驚くべき点は、言語で命令できること。今までゲームソフトを使用した同様のプロジェクトは行われてきましたが、専用のコードをコピペする必要があったり、煩わしい手順を実行する必要がありました。

しかし、今回の「CraftAssist」と名付けられたプロジェクトでは、言語(英語のみ)を使用しチャット欄に入力するだけで命令ができ、AIが読み取って実行してくれるのです。つまり、「赤い家を作って(Make a red house)」「16×16の四角形を作って(Make a 16 by 16 square)」などと命令するだけで、AIが勝手に作ってくれます。

ただ、それのどこがおもしろいのか、私にはわかりませんが…。

保育所等訪問支援

保育所等訪問支援とは

お子さんの通う保育園、幼稚園、小学校、特別支援学校などに訪問支援員(臨床発達心理士)が訪問し、お子さんや訪問先の担当者、ご家族に対して、お子さんが集団生活に適応するための支援(行動観察、日常生活の場で現場の職員とともに行う支援、個々の発達の特性に配慮する点、情報提供や接し方、環境整備などの助言)を行います。

対象

自閉スペクトラム症(ASD)、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー症候群、LD、ADHDなどの診断を受けている幼児・児童

訪問先

保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校、その他各市町村が認める所

実施地域

乙訓地域・京都市

頻度

基本として月2回を目安に実施します。通常の学級は2〜3ヶ月に1回(お子さんの状況、支援内容により変動)。

費用

国の規定した利用料がかかります。

利用の流れ

電話にてお問合せください。お子さんの状況、利用希望理由の聞き取りを行います。

受給者証を各区市町村に申請し、障がい児相談支援事業所へサービス等利用計画の作成を依頼してください。すでに受給者証をお持ちの方で新たに保育所等訪問支援事業を利用される場合には、受給者証の支援の種類の追加とサービス等利用計画の変更が必要となります。

保育園・幼稚園等訪問先へサービスの利用についてお伝えください。必要に応じ、事業の説明などのサポートを行います。

保育所・幼稚園等訪問先での行動観察を行い、保育所等訪問支援計画を作成します。

お問い合わせ先・居住自治体

ミニピザづくり

今日はミニピザづくり。みんなお好みのトッピングで舌鼓を打っていました。ところで宅配ピザの大手は結構長く生き残っています。このビジネススタイルが購買者に受け入れられている証拠です。外国人は、日本の宅配ピザは高すぎると言いますが、家まで持ってきてくれるので高いか安いかは買い手の価値観です。あの価格だから大手宅配業者は生き残れるのだそうです。ピザーラ・ドミノピザ・ピザハットが御三家ですが、2~3人前の2000円のピザ。ランチ限定の1300円の1人前ピザ。うーん、年に数回なら注文するかもしれません。でも、宅配ピザの原価率は10~20%と言います。だからこそ大手宅配業者は生き残っているのですが、原価率を聞くと、ちょっと注文する気が失せます。なので、すてっぷで作ればいいのです。はい。

就労課題リサイクル作業

すてっぷではアルミ缶とペットボトルのリサイクルに参加しています。中学生以降の就労期移行支援の自立課題として課題を利用者に提供しています。ペットボトルはラベルを剥がして潰し、アルミ缶は潰してリサイクル業者に回すのです。ここまでは誰もがわかるリサイクルの手順です。ただこのリサイクル活動に付随する全国規模で展開する二つの活動はどうも首を傾げてしまうのです。

ペットボトルのキャップを集める運動は、発展途上国の子ども達にワクチン投与するためにキャップを集めたプラスティック回収費をワクチン代にしようというものです。エコに優しく、しかもワクチンが送れるから子ども達の道徳教育やPTA活動にと全国に広がっています。ワクチンは一本10〜20円です、ゴミ袋いっぱいにキャップを集めても10円〜20円程度にしかなりません。そのための郵送料が1,000円です。その郵送費で数十本のワクチンが買えます。だったら郵送費を寄付した方が合理的です。ペットボトルの回収システムは行政が税金をつぎ込んで成立しています。キャップだけ集めて環境保全にはなりませんが啓蒙活動として良いということでしょうか。こうした運動は環境保全とか貧困救済とかを掲げたなんとか協会とかなんとか協議会が助成金を税金から引っ張って成立しているような運動もあります。キャップ回収運動は、ワクチンを送った実績がないと告発されて理事長が謝ってからは、途上国にワクチンを送っているそうですが、環境保全にかこつけて、なんだか胡散臭いのは解消されていません。

アルミ缶のプルタブ集めもその非効率性と時代錯誤性が似ています。プルタブを切り離して集めると車椅子がもらえるのです。アルミのリサイクル(省エネ)活動と障害者福祉のダブル貢献活動は人心に強力に作用します。プルタブを集めるようになったのは1980年頃です。自動販売機とともにアルミ缶飲料が急速に普及しはじめた頃です。当時のアルミ缶のプルタブは、今のように本体にくっついているものではなく、タブを開けるとタブだけ外れたのです。小さなプルタブがポイ捨てされ子どもの怪我など大きな社会問題になり『プルタブ被害をなくそう!』とはじまったのがプルタブ集めでした。集めてボランティア団体に持ち込み収集し、その後リサイクル工場へ持っていくと、溶かしてアルミ製品原料に変え、金属会社の利益と加工手数料を引いてお金をもらい、そのお金を車椅子などの購入資金に充てるのです。これも車椅子一台買うのに、車椅子の重さ(10kg)の100倍の重さ(1t)のプルタブを集めるのです。プルタブは1個0.6gですから170万缶のアルミニウム缶が必要です。1世帯から毎月100缶集めてのべ1.7万世帯分ですから、1年だと毎月1500世帯から回収すれば1年で車いす1台と交換できます。ただし、休日を除き毎日7500本のプルタブをアルミ缶から外す作業となります。一事業所で10人がかりなら一人約750本の処理です。1分で4個外すとすれば毎日3時間弱の作業を行うことになります。車いすの価格が3万円としても、一人が毎月稼ぎ出す金額は60時間働いて250円です。時給4円です。何か他の生産活動をして車いすを買った方が200倍合理的です。

最近の自販機で販売されているアルミ缶飲料のプルタブは、外そうとしない限り外れない仕組みになっています。それでもなお『プルタブ』を集めようとするのは本当に車椅子がもらえるからでしょうか。なんとなく今まで通りこれまで通りが心地よいという文化のせいでしょうか。『外れたプルタブ』で怪我をする人が出ない為に行っていたプルタブ集めで、わざわざプルタブを外しているのです。『プルタブだけ』を持ってこられることに、難色を示すリサイクル工場もあるそうです。アルミ缶リサイクル協会も、外さないでリサイクルしてくださいと明言しているのです。

それでもプルタブ回収活動は続いています。道徳教育にちょうど良い題材。環境美化や省エネ運動の啓蒙活動として取り組みやすい。そもそも回収活動の起源や目的を知らない。理由はいろいろあるけど、みんながやっているからという同調圧力がかかり、やめたらどうかとわざわざ善意をなじるような誤解を与えても仕方がないというところでしょうか。でも、手段を目的に変えたこれらの活動に、素の慈善活動とは一線を画する違和感を感じてしまうのです。別にいいですけど・・・。

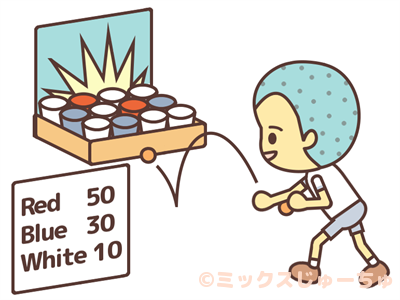

ピンポンカップインゲーム

ピンポンカップインゲームを行いました。ピンポン玉をワンバウンドさせて、箱の中の各点数のカップに入れ、合計得点を競うゲームです。皆さん一生懸命、ピンポン玉を床にぶっつけて高得点をたたき出していました。とても盛り上がったひと時となりました。ところで正式なゲーム名はカップインピンポンゲームかピンポンカップインゲームかどっちなんでしょう??This is a game that you throw ping-pong balls into paper cups.

小麦粉祭り

本日はたこやき・ソフトケーキ・ドーナッツの選択おやつ作り。グルテン縛りの小麦粉祭りでした。ところでこのグルテンの「過剰」摂取により、精神状態への影響や体が疲れやすくなり、倦怠感やうつ症状などをもたらすと言われています。パンや麺を控えてみて、イライラ感や憂鬱感が出てきた人は、グルテン中毒かも知れません。また、小麦粉を調理して、パンが出来上がった場合の糖質量は、通常の小麦粉よりはるかに倍増します。食パンは1枚は角砂糖8個分の糖質があり砂糖中毒にも拍車をかけてしまうので、できれば粉ものは避け和食が望ましいのかもしれません。とは言いながら、ほとんどのおやつ作りはフルグルテン。うーん悩むなぁ。

ストラックアウト

ストラックアウトも様々なものがあります。的をぶち抜いたり、区切りをひとづつ埋めたりするだけでなく、埋めたエリアにはお気に入りのキャラクターや乗り物を貼ることで、マンネリでつまらなかったゲームに気合が入ります。ちょっとした日々の工夫と子どもの趣向を捉える遊びプロデュースが大事なのです。

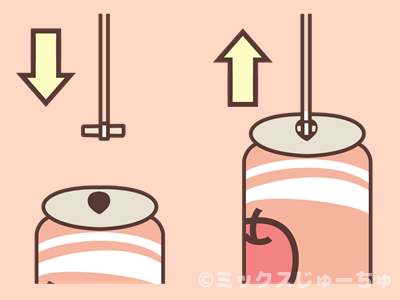

缶釣り

空き缶釣りと言えば、マグネットと相場が決まっていますが、それでは簡単すぎるしマグネットが重いのでお互いの糸が絡まりやすいのも気になります。そこで、マグネットの代わりに割りばしを切った短いもの(3cm程)をたこ糸にT型に結び付けて空き缶の穴に竹ひごが引っかかるように釣ります。これはかなり調整力が必要になりますし、釣れれば達成感もあります。子供が成長するのと同じようにゲームも少しづつ成長させます。

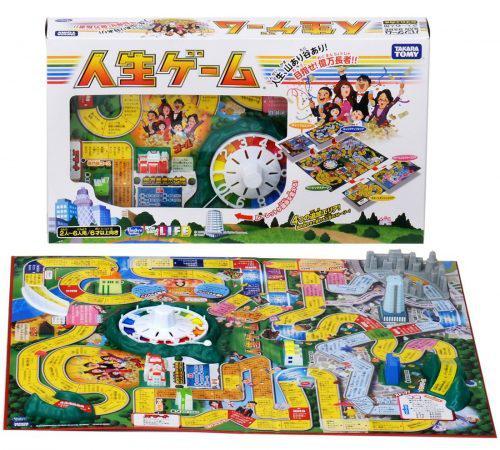

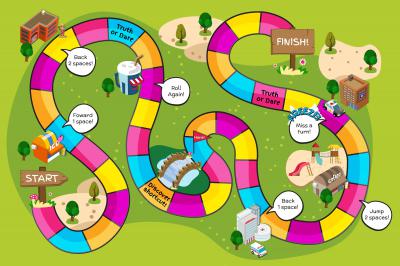

人生ゲーム

人生ゲームのルールは、すごろくとほぼ同様です。ただし、サイコロではなくルーレットを回して、出た指示に従います。結婚や就職などのライフイベントを経験しつつ、億万長者を目指すゲームです。人生ゲームは、通常のすごろくのように早くゴールすることだけが目的ではありません。あらゆるイベントによってお金を稼いだり借金をしたりして、最終的な総資産額で勝敗を競います。ルーレットで出た数字によって運命が決まる、ギャンブル要素の強いゲームです。

人生ゲームの原型は、1860年頃にアメリカで誕生。その後創業100周年記念として1960年に開発された「THE GAME OF LIFE」というゲームを翻訳したものが、1968年に日本で人生ゲームとして発売されました。人生ゲームをアメリカン・ゲームシリーズとして発売したのは現在のタカラトミーです。その後人生ゲームは日本独自の進化を遂げ、国民的ゲームへと成長します。大人も楽しめる内容であったり、人気キャラクターとコラボレーションしたりと、工夫を凝らした人生ゲームも多数販売されています。

てなことで本日は人生ゲーム。小学生が人生にチャレンジしているのもなんだか妙ですか、みんな楽しんでいます。

Made in CHINA

買ったばかりのハンディ―掃除機のターボブラシが壊れました。「コードレス掃除機 MooSoo 17000Pa 超軽量 サイクロン式 2WAY 壁掛け充電&収納 35分自由掃除 K17 改良型 」1カ月半でアウトでした。さすが中国製、期待どおりでした。最近子どもたちのごほうび制で、子どもたちが競うようにお掃除してくれるのはいいのですが、何しろ扱いが乱暴なので、作りの甘い中国製電化製品はすぐ壊れたということです。早速反省して、高いけど日本製を買うことにしました。

「焼き飯」と「チャーハン」

本日は始業式。給食がないのでみんなおなかを減らして帰ってきます。メニューは「焼き飯」。みんなたらふく食べておなか一杯でした。ところで、「焼き飯」と「チャーハン」はどう違うのでしょう?「ピラフ」は生のお米を炒めてからスープで調理するのでさすがに別物ですが、「焼き飯」と「チャーハン」の明確な違いは何でしょうか。調べてみると、ご飯を炒めてから卵、具材を入るか、その逆かだそうです。そのため、チャーハンには卵が必ず入りますが、焼き飯では、卵を入れないで作られることもあります。それ以外には、中華料理専門店以外ではチャーハンの作り方であっても遠慮してか焼き飯として提供されている事もあります。それから、チャーハンは醤油やごま油を使用しますが、焼き飯はオイスターソースや和風だしその他いろいろアレンジOKで調味料縛りはありません。起源となった料理は、インド料理の「プラオ 」です。西方のウズベキスタンやトルコを経由してフランスに伝わりピラフ料理が生まれました。東方の中国に伝わると、チャーハンとなり中国を経由して日本に伝わり焼き飯という料理に変化したらしいです。

折り染め

折り染めをしました。単純に、角が出来るように折るだけです。四角でなくとも、三角でも何でもOKです。折り目を多くすれば、細かい模様になりますが、 あまり細かくし過ぎると、 混ざりあって発色が悪くなる事もあるので、 必ずどんなふうに完成させたいかシンメトリー(対称的)イメージして、実験しながら折り方を決めます。半紙を単純にくしゃくしゃに丸めて、好きな場所から、 2~3色絵具をつけても、折り染めが出来ます。色と形の対称性で思わぬ作品ができあがって歓声が上がりました。

ボーリング

今日は亀岡のアルプラザでボーリング。初めての子もいて100点には届きませんでしたが、1ゲームで結構楽しめます。子ども達は転がすことができず「ゴン!」とボールを落としてしまいます。ロフトボールというマナー違反なのですが、適切な形でボールが握れていないから、宙に放り投げてしまうのです。レーンも傷つくのでスタッフはヒヤヒヤ。真ん中の1番ピンに当てようとレーンの中心に立つ子ども、「遠くのピンを見ないで、手前の三角印(スパット)を狙え」。右利きの場合、ストライクを狙う場合は右から2番目のスパットを通るように投げるのです。立ち位置も「中心より右寄り」で、これをストライクポジションと説明しますが、ちっとも聞いてないです。

ファールラインから1番ピンまで約18メートルのうち、手前の約3分の2にオイルが塗ってあって、つるつる滑るのです。この区間はボールはまっすぐ進むのですが残りの3分の1でボールは左に曲がるのです。ボールは投げるのではなく、転がすのですが、必要なのは手首の返し。逆手に握ったボールは徐々に90度内側へ手首を返しながら離すように投げる。するとフックボールといって、ボールにスピンがかかり自然と軌道が左に曲がっていくのです。わかねんかなー…。またリベンジしましょう。

もちもちなクレープ生地

子どもも大人も大好きな「クレープ」。フルーツ&生クリームをトッピングして美味しいです。でも「クレープ生地」は子どもや料理初心者には少し難しいです。そこでおやつの神粉HCM(ホットケーキミックス)の登場です。

混ぜる時のポイントとしては3つ。バターは、湯煎や電子レンジで、予め溶かしておく、牛乳を入れる時は、少しずつ混ぜながら入れる、ホットケーキミックスは、ざるや濾し器を使って、ふるいながら入れることです。

スイーツ感をより出したいという方は、ふわっとバニラが香るバニラエッセンスを加えてもいいです。破れや、穴が空く防止法は、生地を寝かせることです。材料を全て混ぜた後、冷蔵庫で30分から2時間ほど寝かせるだけで生地が均一になり、破れにくくなります。みんな上手に焼けました。

水鉄砲合戦

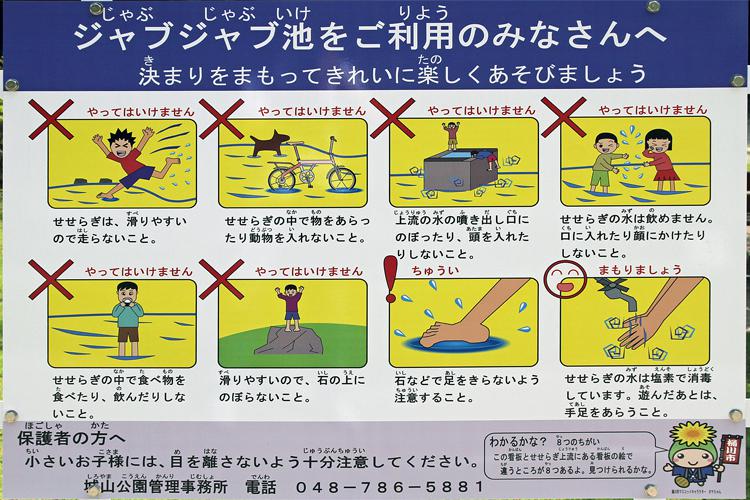

暑い夏はやっぱり水遊び、小さい幼児はちょっとした水遊びでも楽しめるのですが、小学生以上にもなると遊びもダイナミックになります。ジャブジャブ池での水遊び、「水鉄砲合戦」をしましました。水鉄砲合戦というと男の子がやりたがるゲームに見えますが、女の子も十分に楽しめます。水着を忘れ見学だけ〜とすねていたT君も最後はずぶ濡れになって楽しんでいました。次回は各人胸にトイレットペーパーなど薄紙を貼って濡れ落ちたら負けルールでチーム戦をやってみたいです。

合理的配慮

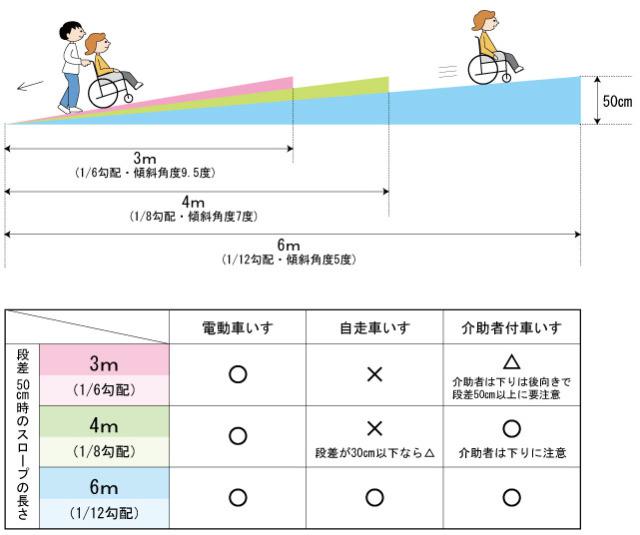

午前中雨も上がりそうなので、公園に行きました。市の職員の方が来ていて公園入口の階段付近の寸法を計っておられました。車いすが上がれるように簡易スロープを作るようです。ハートビル法(基礎的基準)だと、勾配は1/12を超えないことですから、段差50cmで6mのスロープが必要になります。あの狭い入口にどうやって6mの簡易スロープを作るのかわかりませんが、きれいな障害者トイレがあり、車いすの方が利用するのを想定して作られた公園です。車いすを自力で動かせる方なら一人で利用できる公園になればいいなと思います。そして、古い公園でもこのようにして車いすが自力で入場できるよう管理者が努力してくれたらいいなと思います。また、ここ数年、行政おける合理的配慮が義務化されていますから、福祉事業者の目で気づいたことを提案していくことも大事なことだと思います。今日はTボールバッティングを楽しみました。

8月お誕生会

本日は7名と利用者は少ないですが8月お誕生会です。皆で部屋の飾り付けをしました。誕生会専用イミテーションケーキのロウソクの灯をお誕生者I君に消してもらいました。本物ケーキは冷凍イチゴですがおいしくいただきました。

ジャブジャブ池

ジャブジャブ池2回目です。一応小さな子ども用の水遊び場なので、大きな方は遠慮してもらっています。子どもの甲高い声が気になって落ち着かない方もお部屋でドーナッツづくりやらお好み焼きを楽しんでいます。

西山の道涼しいよ

台風一過。西山分岐点まで上がりました。昨日の台風で舗装路以外は荒れているのでコンクリート道は往復小一時間です。山道に入ると、ちょうど街中のミストシャワートンネルを潜り抜ける感じで体感3度くらいは涼しく感じます。気持ちのいい谷風が上がり、ぼとぼとのTシャツが乾いていくのが心地よいです。5年ぶりに上がった分岐点は、下界の眺望が若い竹林に遮られていました。でも、休憩でほおばる凍ったチューペットの味は昔のままでした。光明寺の境内に下りてくると静寂な境内に火照った体に丁度いい風がそよぎます。木陰で涼んでいるともうすてっぷに帰らないでここで虫取りでもしていたくなります。

ブログのお盆休み

本日より、ブログはお盆休みです。次回は8月16日(金)です。

持ち物管理

「~がない」「~どこいった」今日だけのことではなく、日常茶飯とはこのことです。でも、子どもたちの持ち物の管理が悪いからと言って、大人が先回りして管理してしまうと子どもの力がいつまでたってもつきません。子どもたちは大人に言えば物が出てくると思っています。先日、科学館まで外出しましたが、どの車内も子どもの持ち物で散乱していたといいます。時間や手はかかるのですが、外出時はあえて荷物を待ってでかけ、視覚化やリマインダーチェックの支援と工夫をして自立して自分のものは自分で管理する習慣を育てたいです。

ドーナツメーカー

ドーナツづくりをしました。実はドーナツメーカを2台も買っていたのにお披露目ができていませんでした。「これいいね」と買ったはいいけどいつの間にか棚の底に隠れていたやつです。コンセントを入れると、ドーナツメーカーのランプが点灯します。しばらくするとプスっと音がして、ランプが消えるので余熱OK、生地を投入する合図になります。材料は、おやつ作りの「神粉」HCM(詳しくは7/11「万能たこ焼き器登場」参照)、無塩バター、砂糖、卵、牛乳、サラダ油。パカっと開け溝に材料を入れるだけです生地をビニール袋に入れて、袋の先端を切って、ウニュッと慎重に流し込むと中央に穴ができます。焼き上がりの目安は3分あっという間に出来上がるのも魅力です♪HCMがはみ出して羽が出ないようにするのがコツです。

福知山児童科学館

今日は、すてっぷの外出日。朝からお迎えに行きそのまま福知山児童科学館(三段池公園)に直行しました。途中、綾部のジョイフルで早めの昼食をして、12時半には現地到着。駐車場は夏休みというのにがらーんとしています。福知山は約8万人で長岡京市と同じ人口(生産人口は長岡京市が多い)ですが、比較してかなり立派な公共施設があります、この科学館もその一つでしょう。

福知山市児童科学館は科学や自然に関するおもしろ展示と、プラネタリウムによるきれいな星空が楽しめる子ども向け科学スポットです。館内には自分で考え、動きながら科学の仕組みが学べる「力のダイナミックタワー」や「科学の広場」といった展示のほか、小さな子が思い切り遊べる「キッズ広場」などのスペースも設けられています。また、プラネタリウムではそれぞれの時期に合わせたプログラムが投影されます。プラネタリウムのドーム直径は10mで昔懐かしい光学式のプロジェクターが設置されています。が、最近は全天型映画も映せるデジタル式プロジェクターで投影することが多いようです。今回は名探偵コナンの星座シリーズで映画会社から配給されているものでした。当然プロジェクターは焦点の甘いデジタルです。子どもは面白かったそうですが、私なんかは、光学式プロジェクターがゆっくり動き、ナビゲーターが名調子で宇宙を生声で語ってくれるほうが趣があっていいのですが、係員曰く、こっちのほうが子ども受けするそうです。

就労メニュー

就労メニューとは、実際の作業所や就労移行支援で取り組まれる作業を組み込んだすてっぷの個別自立課題(ワークシステム)のことです。ワークシステム=自立課題については、4/25「青年の方には作業課題」で掲載しましたが、移行支援期(14歳以降)に入ると少しづつ成人の作業課題や支援内容に移行していきます。青年として認め将来に準備していきます。小学生期の個別課題も基本的には自立的に課題を開始し終えられることを中心的な課題にしているのは変わりませんが、青年期は扱う道具や素材が本物になり量も時間も長くなるところが違います。本日も暑い中ご苦労様でした。と言える関係性の形成も大事です。

現代版電子箱庭

『Minecraft』(マインクラフト)は、スウェーデンに会社があり、windowsやワード・エクセルの会社マイクロソフトがMojang(モヤン)社を2014年に買収し営業販売しています。Notch(ノッチ=マルクス・ペルソン)とマイクラ会社Mojang(モヤン)ABの社員が2009年に開発したサンドボックスゲームです。サバイバル生活を楽しんだり、自由にブロックを配置し建築等を楽しむことができるコンピュータゲームで、日本では一般的に「マイクラ」と略されます。今年、売上1位だったテトリスを抜き世界で最も売れているゲームです。

2009年に開発版として発売されて以降、ネット上で大流行。自由な仕様がユーザーを選ばず個々のスタイルがプレイに表現できるため、動画や配信を中心に人気が高まります。2011年より、スマホゲーム版を発売。2012年にはXBOX版。2014年PS版と続きます。2014年Microsoft社がMojangを買収した結果、マインクラフトの普及が加速し人気も急速に広まりました。現在では、WiiUやSwitchなどのコンソールにも普及しています。

マインクラフトの自由な世界で育てられる力が世界中で注目され、2015年に教育に特化したソフトが『Minecraft:Education Edition』が開発されます。スウェーデンのヴィクトル・リュードベリ記念学校が「マインクラフト(Minecraft)」を中学校の必修科目にしたというニュースは有名な話ですが、日本でも立命館小学校で実施されました。日本の中学校も「情報」の授業が始まりプログラミングに対する教育熱も高まってきています。学研がマインクラフトを利用したプログラミングスクールも開いています。

人気の理由はソフトが3000円程度で子どもでも入手しやすく(クレジット決済なので大人の介在が必要)安いということです。ネット回線を利用して行うネットゲームは長く遊べますが、これらのゲームには共通して「ゴール」というものが存在する以上、当然ながらいつかはゴールに到達して終わります。「マインクラフト」のジャンル「サンドボックス(箱庭)」系ゲームというのは、『ゴールが存在しない』ゲームなので長く遊べるというのも人気の理由でしょう。また、PC(Java)版であれば、オンライン上で100人同時接続で遊ぶこともできるので一緒に遊べて楽しいことも、人気の理由にあげられます。最後は大人の理由かもしれませんが、プログラミング教室やEducation Editionとは関係なく、マインクラフトは勉強になるからです。

自分の作りたいものを作ろうと思えば作ることができます。東京タワーを再現したければ、東京タワーの写真や構造をネットや直接行って調べ、民家を作りたければ、家の周りをぐるっと回って屋根の裏側の仕組みなど観察してマイクラ上で再現します。マインクラフトはブロックの柄も自由に変えることができるので、よりリアルな質感を求めて様々な風景や建造物に興味が広がります。また、マインクラフトの中にはレッドストーンという鉱石を利用して電気回路のような仕組みをゲーム内で構築することができます。しかも、急ぐことなく自分の気に入った時間に気に入った速度で作ればいいので、じっくり取り組むことができます。もちろん、マルチで仲間にお願いして共同作業もできます。マインクラフトは現代版電子箱庭というわけです。

ということで、本日も6人でわーわー言いながらマルチを楽しみました。今はまだ初心者は研修中ですのでマルチで2チームに分かれて探し物を中心に教え合う助け合う活動をしています。

餃子づくり

本当に美味しい餃子を作るなら手作りの皮から。小麦粉を練って作る手作りの皮ならもちもちもパリパリも自由自在です。

小麦粉の種類の違いはタンパク質の量。小麦に含まれるタンパク質はグルテンというタンパク質で、水を加えて捏ねることで粘りと弾力を出します。グルテンは強力粉に多く含まれ、グルテンの量はそのまま麺や生地のコシにつながります。ケーキや天ぷらは軽い食感にするために薄力粉、コシや固さが必要な麺やパンには強力粉、中間の餃子の皮やうどんには中力粉と、調理によって使い分けます。分量は小麦粉2にお湯1です。

作業台に打ち子(小麦粉)を広げ1時間ほど寝かした生地を分け、転がして棒状にします。生地を均等にするために棒状にしたものを均等に切る方法がいいです。切り分けた生地を手で丸め手のひらで押し付けて丸く広げます。麺棒で上下に広げ、きれいに丸くするのは難しいので、薄く伸ばしてなんとなく丸くなっていれば大丈夫です。生地が破けないように気持ち中心を厚めに。外側を薄くすることで包みやすくします。味は間違いなく市販のものより美味しくできるので、丸くすることにこだわらず、気楽に作ると楽しい皮作りになるかと思います。

てなことで、本日は朝から、餃子づくりに取り組み、お昼の時間が1時間ずれ込むほど熱心に作りました。チョー分厚い皮の餃子もあってご飯がいらないくらい腹持ちがいいです。

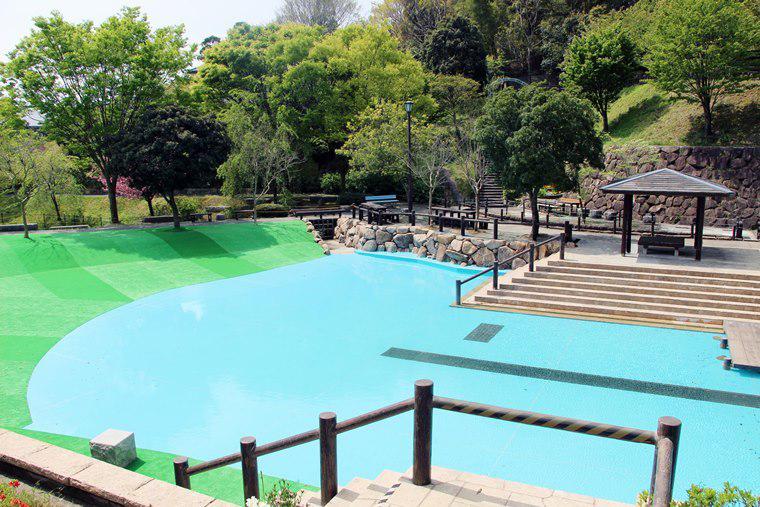

水遊び

ジャブジャブ池は、西山公園内にある子どもたちが水と親しみ、水遊びができる池です。水深30センチメートル程なので、安全に遊べます。池周辺にはベンチやテーブル、あずまややパラソルなどもありますので西山の自然に囲まれた中で、水遊びを楽しめます。

ということで金曜に行ったら清掃日でお休みでした。しかたなく、里山公園に行ったら水鉄砲祭りのようなイベントが開催されていました。ウォーターガンを貸してくれて、みんなずぶぬれになって楽しんできました。今度こそはじゃぶじゃぶ池に行こう。

マインクラフト療育導入

すてっぷではマインクラフトを療育内容として本格的に稼働し始めました。マインクラフトは一人で遊ぶソロプレイ以外にも、他の友達と一緒に同じワールドで遊ぶことができる『マルチプレイ』が用意されています。マルチプレイには、近くの人とだけマルチ、遠く離れた友人とマルチ、公開されているサーバーに接続して知らない人とマルチ、他のアプリを使ったマルチ、などの種類があります。

同じWi-Fiルーターに繋がっている人同士でマルチプレイをすることができるのが『ローカルサーバーマルチ』や『ワイファイマルチ・Wi-Fiマルチ』『LANマルチ』と呼ばれているもので、当事業所はこれを採用しています。弱点はWi-Fiマルチは近くにいる人としか一緒にプレイできませんし、ホストのプレイヤーがマインクラフトを終了すると、他のプレイヤーも切断されることや、同時に遊べる人数は8人と制限されていることです。

本事業所での利用予定はありませんが、『Minecraft Realms=マインクラフト・レルムズ』はマインクラフトが公式で用意した有料サーバーのことです。Realmsを利用することでフレンド登録した遠く離れた友達とマルチプレイをすることができ、同時に10人のマルチプレイができます。ワールドを作った人(ホスト)がログインしていなくても、他の人はプレイでき、ワールドは常時オンラインですが有料なので毎月の利用料が発生します。

マインクラフトは全世界で1億人以上が利用する世界でもっとも多く利用されているオープンワールド型のゲームです。特徴は、プレイヤーが自由に建築する町づくりや、電子ブロックのような仕組みを利用した回路やギミック開発、自然を模した世界の探索などを行うことができることです。小中学生でのマインクラフトは人気があり、マインクラフトで行う学習活動は子どもの取り組む意欲が向上します。マインクラフトの自由は箱庭療法とも似ていて、自己表現や自己発見の活動とも言えます。学校の勉強のような知識伝達型の学習では得られない、プロジェクト型学習や問題解決型学習として、本事業所ではマインクラフトマルチやプログラミングに取り組んでいきます。

本日は第2回目の講習会、みんな楽しそうです。

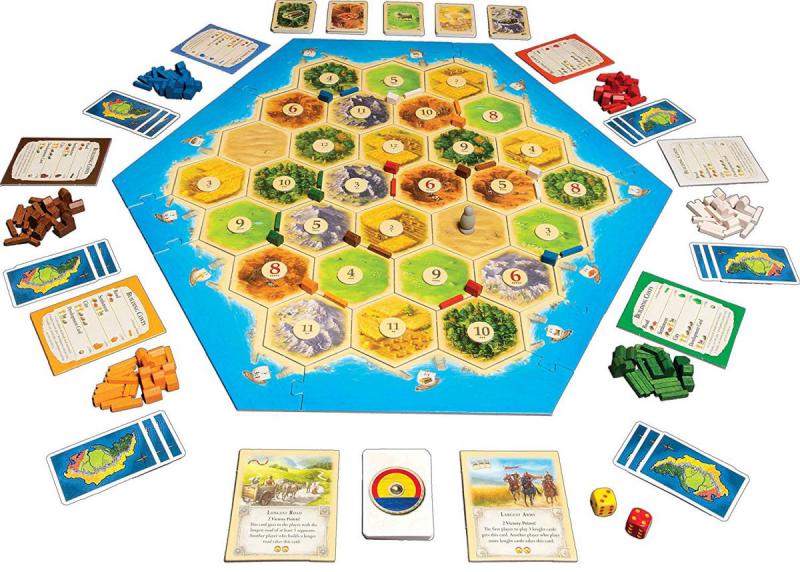

カタン

今日取組んだボードゲームは、世界中で2000万個以上の販売数を誇る大人気の「カタンの開拓者たち」です。難しそうという印象がありますが、実はルールはとてもシンプルで、一度遊べば大人から子どもまで誰でも楽しく遊ぶことができます。「カタンの開拓者たち」はサイコロを使用して資源を得ながら新しい土地を開拓していくボードゲームです。運と戦術のバランスが優れており、子どもや初心者でも十分勝利することが可能です。資源を得るためには他のプレイヤーとの交渉も必要で、会話が弾みます。このボードゲームの面白さのポイントです。今日は6人でワイワイガヤガヤと楽しめました。

白玉フラッペ2

テレビで、タピオカミルクティーに含まれる砂糖の量が取りあげられました。角砂糖は1個3.5グラムで計算すると角砂糖約25個分で550kcal/杯でした。清涼飲料などには、コーラが56.5グラム(角砂糖約16個分)、サイダーが52.5グラム(角砂糖約15個分)、スポーツ飲料が31.0グラム(角砂糖約9個分)です。世界保健機関(WHO)は砂糖などの糖類を一日に摂取するカロリーの5%未満に抑えるべきだと発表しています。よく運動する10歳児の摂取カロリーが2000kcalですから、100kcal角砂糖5個(20g)くらいです。

ということで、本日は白玉フラッペです。こしあんは20gで50kcalですが子どもたちはあんこが嫌いな子が多いですから、練乳20gだけだと60kcal、白玉が同じくらいであわせて120kcalこしあん入っても200kcalというところでしょうか。

オムそば

そのまま食べても美味しい焼きそば。そこにオムレツを乗せたらさらに美味しさアップ!本日は大人も子供も大好きなオムそばです。さて、オムそばというくらいだから、オムライスのようにケチャップでしょうか?でも、焼きそばにソースの味がついてますし、ソースでしょうか?結局その人の好みだとは思いますが、みなさんのおうちではどうでしょうか。結局、ケチャップだろうがマヨネーズだろうが関係なく、あっというまになくなりました。

ホットサンド

本日のおやつ作りは、ホットサンドです。具材はスクランブルエッグ・チーズ・ハムとソースはケチャップかマヨネーズの6通りのコンビネーションを選択して作ります。道具はホットサンドメーカーを使いました。なかなかおいしかったです。

憧れの存在

今日は、アルバイト希望の学生の方が見学に来られました。子どもたちが吸い付いていくように自然に集まってきます。それを見ていた熟年スタッフはうれしいやらうらやましいやら。子どもたちにとって青年は自分の一歩先の未来です。興味もあるし、初めての方でも親近感が芽生えます。憧れの存在です。

しかし、青年にはキャリアはありませんから、パワーだけで曲がりくねった道を進みます。パワーは落ちたがドライビングテクニックは年寄りの方が数ランク上です。子どもたちが青年をあこがれるように、彼らの未来が私たちベテランであるように精進する必要を感じているのであります。あーうらやましい。

勝山公園2

午前中は勝山公園で古墳の周りの雑木林を探検しました。古墳ののり面が子どもがよじ登れる丁度良い急斜面になっており、体の固い人はずり落ちたりしながら上に登るとそれなりに達成感があります。公園の日向は暑いですが、木陰はちょうど斜面を上って来る風が心地よいです。

若木の家

今日は、若木の家に行って遊びました。教育員会の管理する建物で広く住民に貸し出されているそうです。各団体の練習場として利用され3月下旬ぐらいから、桜が満開になって、とてもすばらしい景色になる所です。今日は貸切状態で広いプレールームで遊んだり上の遊びの丘で長いスロープ滑り台を滑ったりしました。昼からは近くの平和台公園 展望台まで登りました。景色が素晴らしく、ちょっぴり涼しかったです。

登り人形

今日のメニューは作って遊ぶ取組。2本のひもを交互にひっぱると、よいしょ、よいしょとのぼっていき、ひもをゆるめると、するするとおりてくるおもちゃ「登り人形」。厚紙にストローを「ハ」の字にはりつけてもできますし、木を糸のこ盤で切り抜いて、ドリルで「ハ」の字に穴をあけたものもあります。ようするに ひもと、ハの字の穴、この2つがあれば、素材はなんでもOKです。高いところにつるして、ひもを交互に引くとのぼっていき、ひもをゆるめるとするすると降りてきます。ひもを引くときは両方ともピンと張っておくのがコツです。

山遊び

夏だ!山だ!と本日は光明寺裏の分岐点まで行きました。えー暑い、行きたくなーい。まぁまぁと、クーラーバックに入れた冷凍チューペットを見せて、「登った後に食べる味は地上の味ではない旨さ」などと言って出かけました。実際、チョーおいしかったそうです。若干1名、ヤブ蚊の餌食になって味を堪能するどころではなかった人もいたそうですが、これは、足をアルコール除菌シートで拭いて一時的にでも常在菌を減らしてリベンジしましょう。(京都出身の田上大喜さんの高校時代の蚊の研究から)

長い山行は、おやつバッグ作戦がお勧めだそうです。子どもにとっては、おやつは大きなモチベーションで、途中で「もう歩きたくない 」などと言い出したときにも、おやつがあれば元気100倍になる「ココで食べる!おやつバッグ」が提案されています。おやつを小分けにしただけで子どもには効果絶大というのです。 子どもが山で1回に食べる分のおやつを、ジップロック等の袋に入れ、おやつを食べる場所をあらかじめ決めて、その地点に着いたら一袋ずつ食べると決めれば、 それを目標に楽しく歩けるそうです。 一度にたくさん食べ過ぎるのを防げるし、どこで何をどれだけ食べるかを準備の段階で子ども自身が考えるのも大事と言います。

また、簡単なイメージマップを用意して、現在位置を把握しながら登ると、「あとどれくらいで頂上だな」、「次の休憩までもう少しだな」など、子どもなりに登山計画がイメージでるようにするのも大事だと提案されています。地域や鉄道会社のWEBなどで手に入るイラストマップでもいいけれど、子どもが自分で作ったり、おとなが書いた地図に色を塗ったりシールを貼ったりするのもイメージがふくらむでしょう。作った地図は、濡れたり汚れたりしないよう「ストックバッグ」に入れて持ち、中に厚紙の台紙を入れると油性のペンを使って「ストックバッグ」の上から好きなことを書き込めるのもグッドアイデアだと思います。

バースデーケーキ2

今日は7月生まれの人の誕生会。ロウソクの火も吹き消しました。日本には1歳のお誕生日祝いしかなかったそうです。ケーキを食べるようになったのは戦後でしょうか?資料が見つからないのでよくわかりません。

「誕生日ケーキにろうそくを立てる」という風習は15世紀にドイツで行われていた「キンダーフェスト」という子どもたちの誕生日会が始まりです。当時の人々は、悪霊は子どもの誕生日を狙ってやってくると考えられており、誕生日の子を守るため多くの人が集まり神に願いが届くようにとケーキの上のろうそくを1日中灯しました。

その後18世紀になると誕生日ケーキとろうそくはお祝い事の象徴になり、19世紀にアメリカに伝わります。そして、年の数だけ色のついた小さなろうそくを立てるようになりました。現在のケーキ屋さんでケーキを買うと付いてくる、小さくてカラフルなろうそくはアメリカ発祥だそうです。火を吹き消すのは「願いを込めながら吹き消すと願いが叶う」というアメリカで始まった風習だそうです。

パソコン教室

今日は、一部の子どもがパソコン教室。ご高齢の方と一緒に子どもたちがPCを前にしています。参加者は10人くらいですが、パソコンの起動の仕方を学ぶ人、ワードで文章を作る人、エクセルで簡単な計算式を組む人、ペイントソフトでアニキャラを描く人と様々です。運営する側は苦労をすると思いますが、高齢の方が子どもから教えてもらったり、感心されて褒めてもらえたりする、多様性のある学びの場は、とても心地がよいです。

ボードゲーム

雨の日はボードゲームが定番です。ステップでの定番は、町ころ・人生ゲーム・ポンジャンかな。ボードゲームとは、ボード(盤)上で駒や札を動かすなどして競う遊技の総称です。将棋、チェス、碁、オセロをはじめ、サイコロを使って駒を進めながら遊ぶすごろくなども含まれます。ボードゲームの多くは、遊びながらルールを理解できるようなわかりやすいものが多い。アメリカで考案された不動産取引ゲームの「モノポリーMonopoly」、フランスで生まれた戦争ゲームの「リスクRisk」などは世界的に人気があります。

ボードゲームは、複数のプレーヤーが盤を囲んで一緒に遊ぶ楽しさが再認識され、子供から大人まで幅広く人気を集めています。また、家庭用ゲーム機やオンラインゲームなどをボードゲームと合体させ、一つのゲームで複数の遊び方やルールを提供するものも増えている。ボードゲームが子供の社会性や人格を育むうえで良好な効果があるという見方もあり、学校の授業に取り入れる動きもあります。

バスケットゴール

今日は雨が降りそうなので、高架下公園の人工芝エリアで野球やバスケットをしました。バスケットボールはシュートが楽しいのですが、どこの公園のゴール高も大人用の305cmなのです。これはアメリカ人の身長にあわされたもので、日本人には高すぎます。それに、公園で遊ぶ多くは子どもですからせめてミニバスケット用の260cm高のゴールをもっと設置して欲しいです。高くて力が及ばないのでせめてボールの重さを軽くしようとソフトドッチ用のソフトスポンジボール250g(バスケボールは500g)を購入して試しています。今日はシュート決まったかな?

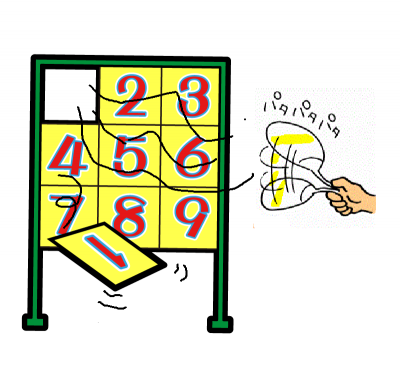

パタパタ・ストラックアウト

本日も猛暑日。ちょっと体力消耗気味のみなさんは室内でストラックアウトゲーム。今回はうちわであおいで的を倒し、パーフェクトを狙います。もの倒し名人のK君には大変ウケました。

雷

本日も雨の合間に里山公園で遊んできました。帰ってきたらゴロゴロと雷鳴が轟いていました。

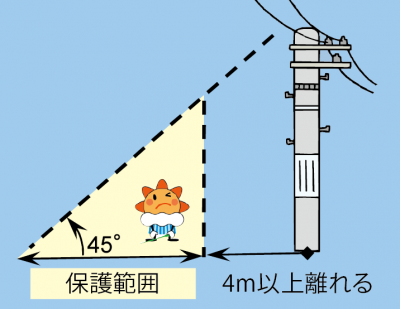

近年になって落雷は温暖化などの影響で、ゲリラ豪雨やスコールのような大雨に伴って増加傾向にあるようです。従来は、山間部での落雷が主でしたが、ここ数年は都市部での落雷のケースが増えていると考えられています。雷は「高い所・高い物・高く突き出た物」に落ちやすい性質があります。建物の屋上・山の頂上などや、また、周囲に高いものがないグラウンドや、平地が広がる公園・ゴルフ場・屋外プール・堤防・砂浜などは要注意です。落雷による死亡事故で1番多いのは「開けた平地で雷の直撃」、2番目が「木の下の雨宿りでの落雷」です。この2つが全落雷事故死の半数以上を占めます。建物の軒先で雨宿りするは非常に危険です。建物に落雷してしまうと、雷の電気は外壁を伝って襲いかかってくるからです。また、木の陰での雨宿りも、間接的に落雷する可能性があります。「ビル・高い物・木からは、屋外ではできるだけ離れる」が原則です。

カレーライス

本日は、海の日。家族でレジャーに出かけた方もいるので利用者は少なめです。スタッフは夏の準備を始めているので総動員です。午前中は公園遊びでおなかペコペコ。そんな時はやっぱりカレーライスです。3杯も食す強者もいてびっくりです。カロリー満点、腹持ち一番!日本のカレーライスは明治維新と共にはじまります。

1860年(万延元年)福沢諭吉が「増訂華英通語」でカレー(コルリ)を紹介。1872年(明治5年)カレーライスのレシピを記した本『西洋料理指南』(敬学堂主人)、『西洋料理通』(仮名垣魯文)が出版。1873年(明治6年)、陸軍幼年学校の生徒隊食堂の昼食メニューに、ライスカレー。1876年(明治9年)、札幌農学校教頭クラークが、「生徒は米飯を食すべからず、但しらいすかれいはこの限りにあらず」の寮規則。1877年(明治10年)、東京の「米津風月堂」が、初めてライスカレーをメニューに記載。1889年(明治22年)、神戸居留地にあるオリエンタルホテルのカレーライスを「The Pioneer.」誌上で絶賛。1903年(明治36年)、大阪の「今村弥」(現ハチ食品)が、カレー粉を製造販売。1906年(明治39年)、東京・神田の「一貫堂」が、初の即席カレールウ「カレーライスのタネ」発売。1908年(明治41年)、海軍が配布した『海軍割烹術参考書』に、「カレイライス」のレシピが載り海軍カレーとなる。このカレーが戦後復員兵によって日本全国に広がり、様々な家庭の味、店の味と進化していったそうです。

アメドジ

アメリカ中で一大ムーブメントとなっている全く新しいポップ・カルチャー・スポーツ、それが<アメリカン・ドッジボール>略して『アメ・ドジ』です。大ブームのきっかけとなったのが、メガヒット・ムービーとなった映画「ドッジボール」。待望の日本公開を前に、映画の応援団長にあのロバートが就任。彼らがチョー熱血指導(?)してくれるこのルールガイドを読んで、さっそくみんなもレッツ・ドッジ! てなことで本日の午後あいにくの雨でしたが、高架下公園で「雨」ドジを強行しました。

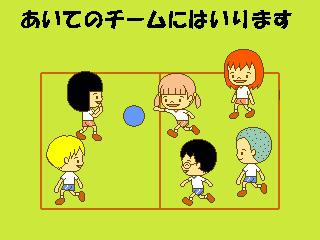

各チーム共に、外野へ子を置きません。ボールを当てられ、アウトになった子は、相手のチームに入り戦います。当てれば当てるほど仲間が増えます。どちらかのチームが全滅したら終わりです。このアメリカンドッジのルールは、日本の子どもたちによって伝えられたルールです。アメリカの「アメリカンドッジボール」のルールとは違います。要するに、はないちもんめドッジとも言えます。

勝山公園

勝山公園は向日神社の裏手にあり、自然がいっぱいです。すべり台・ブランコ等の遊具があります。ここは、元稲荷古墳があり、古墳時代前期初頭(3世紀末頃)の全長約94mの前方後方墳です。出土品には、刀剣類、斧、壺型土器があります。また、埴輪の原型となる特殊壺形土器や特殊円筒埴輪も前方部から出土しています。

今日は雨も降らないので、勝山公園で遊具やボールで汗をかいて遊びました。