今日の活動

ご意見番

A君が近頃、後輩や障害の重い人への気遣いがとてもよくできるようになったと、みんな驚いています。それまでは、自分の話を相手にすることしか興味がなく、仲間の話など全く聞いていないしその内容に興味もないというのがA君の姿でした。

低学年の面倒見もものすごくよくなって、後輩の話もよく聞いてくれるので低学年からも慕われています。今日も公園で模型のゴムプロペラ飛行機で遊んでいる時に、うまく飛ばないので困っている後輩たちに、機首をもう少し上げて飛ばした方がよいなどとアドバイスをしていました。

ところが、A君は、模型飛行機を飛ばしたことはないのです。B君が持ってきた模型飛行機をみんなで回して遊んでいるのですが、A君は自分が飛ばしてみようとは1回もしていないのです。1回も飛ばしたことがないのに、後輩にあれこれ助言しているのです。

そういえばと他の職員が、カードゲームの時もA君はルールは良く知っているはずなのに、やり方が違うと後輩に意見して周囲がフリーズしていたことがあったと報告してくれました。ゲームリーダーはA君なので、結局通常のルールで良いとA君決済で進んでいったというのです。もしかして、後輩に『ご意見』がしたいだけなのではないかという疑惑がもたれはじめたのです。

つまり、これまでは、他者に対して自分の話を一方的にするという行為が、「しつこい」とか「他の人の話も聞いて」といろいろ注文がつくので面倒になり、低学年ご意見番ならみんな話を聞いてくれるし高学年だからリスペクトされてクレームもつかないし「一石二鳥」という「ご意見技」を編み出したという見立てが出てきました。後輩の話をよく聞くというのも、次のテイクの「ご意見ネタ」になるから聞いているというのです。ホンマかいなというA君びいき派の反論もありますがしばらく様子を見ようという事になりました。

字義通り

4年生のY君の検査をしました。基礎的学力を測るものの中に、文章で書いてある通りに振りをする課題での出来事です。検査者が初心者の事もあって、上手く提示が出来なかったこともあったかもしれませんが、「バナナを剥く」を読んで、しばらく考えてキッチンに行こうとしたのです。「振りだけ、エアーでやってね」でやっと提示の意味を理解したのでした。

つぎに困っていたのは、「拳骨を作る」の「作る」に困っているのです。作るには材料が必要という認識なので、身体で作るという意味が取れないのです。私たちは、その言葉を普段使わなくても推測で意味をとっていきますが、彼は使った事がない言葉には躊躇するのです。長考して正解していましたが、これらは低学年の課題です。むしろ中学生や高校生向けの長い説明の文意の方が彼は掴みやすいようで、彼の得点は同年齢で100人中16番の得点でした。

知能検査は認知の力を測るものですが、Y君の同学年でも上位の文の理解得点と、振りをしたり比喩暗喩を理解する、認知することを認知するようなメタ認知の力は知能検査の得点には表れません。発達検査や知能検査の能力の数値プロフィールは子どもの得手不得手の原因を知るのに、多くの子どもには役立ちはしますが完全とは言えないのです。

Y君は「近くの人を指しなさい」という課題で何やら躊躇しながら顔を背けて検査者を指してくれました。「お母さんに人は指すもんじゃないって言われているから・・・」と言うのです。「いやいや、検査は現実とは別でしょう」というのは簡単です。しかし、こうした字義通りの理解がY君の4年生の生活を息苦しくさせているのが手に取るように分かった検査でした。

言うこと聞いてほしい!

4年生のV君が「下の学年の子が僕の言うこと聞いてくれへん...」と悩んでいます。

同じ学校の2年生の友達がすてっぷに来る,と分かった時は大喜びしていましたが最近は「あいつはダメや!」と怒っています。

理由を聞くと「俺の言うこと全然聞いてくれへんねん!」と話します。「言うこと聞いてほしいの?何で?」と尋ねると「年上の言うことは聞くもんやろ。」と返します。設定遊びの場面で揉めている様子はないので休憩の場面を見ました。

休憩中,2人で一緒のゲームをして遊んでいます。休憩が終わるとV君が「次の休憩もこれで遊ぼう。」と言います。すると「次は違うゲームで遊びたいな。」と返されます。また,「大乱闘スマッシュブラザーズ」という様々なキャラクターを使って遊ぶゲームをしているときはV君が「○○君このキャラ使って。」と言います。「え,俺使いたいキャラあるんやけど…」と返されています。

傍から見ると「そりゃそう言われるよな。」ということばかりですがV君にとっては「なんでよ!」と感じるのです。

思えば2年程前にV君が「なんで大人は子どもに言うことを聞かせようとするんや!」と言っていたなぁ,と思い出しました。V君ごめんね…と思いつつも「妥協点」「折り合いをつけること」について教えていこうと思います。

表出コミュニケーションと連携課題

T君が送迎車から頑なに降りようとしません。「T君降りようね~。」とすてっぷの写真を見せますがT君は泣きながらシートベルトにしがみつくだけです。

「車で公園に行きたいのかな?」と思って公園の写真も見せますが泣きわめく一方…。結局は「車の中で寝ていたい。」ということでした。

こういう時は「寝るのは部屋の中でするよ。」と教えますがパニックになった状態では中々子どもには理解できません。(そもそも放課後等デイで寝させるのは適切ではないですが…)

T君には「寝るのはソファでします。」と視覚支援で教えていこうと思っていますがT君が要求の時に泣きわめく理由を考えました。

やはりそれで要求が叶った経験があるのでしょう。そうではなく,適切な拒否の表現を教えていく必要があります。(手や首を振る,代替の活動を選択する等…)

ただT君は1年生の子どもなのでどの場所でも丁寧に取り組む必要があります。あらゆる場所で指導方針が違うと子どもは混乱し、不適切行動が増えるかもしれません。各機関との連携が必要ですが、双方の考え方が違うとこちらのほうが子どもの支援より更に難しい場合があります。

おやつのワークシステム

小学生のグループ指導でのおやつタイム。じゃんぷのおやつタイムは、栄養補給や休憩という意味合いより、自己選択やコミュニケーションの指導の機会です。とはいえ、子ども達にとっては楽しみなひと時。皆、このときばかりは遊びからの切り替えも良く、イソイソと用意をしてくれるのですが。自分のお皿を取って、水筒を用意して、おやつを選んで、手の消毒も…。と、おやつの準備には意外にたくさんすることがあります。

…となると、待っているのは、それぞれの動線が錯綜する、ぶつかる、腕が当たる、順番の小競り合いになる、手順が抜ける、気が逸れる…おやつが口に入るまで、長い道のりです。コロナ禍の中、接触が増えるのも避けたい。消毒など、忘れてほしくない手順もあります。

そこで、おやつの準備が、子ども達にわかりやすく、スムーズにできるように、ワークシステムを導入しました。といっても、用意したのは、机の上に敷ける布製の長いキッチンマットだけ。そこに、左から右に数字を書いて、準備の順番を示しました。あとは、実際に使うものを、そのマットに並べるだけ。このアイデアは、以前、TEACCHプログラムのインストラクターの方が講師をされた講習会で、『コンテナ式』というやり方を聞いたのをアレンジしたものです。就労支援などでもよく使われているそうです。

これは、子ども達にとてもよく理解してもらえ、①消毒 ②お皿を取る ③自分の水筒を取る ④おやつ選び、という流れが、順良く、抜けず、スムーズにいくようになりました。指導員の注意や声かけも激減し、自立的な準備場面になりつつあります。実際には、④番の、箱に入ったおやつは、指導員と一対一でチケット引き換えで選択してもらうので、4番目の手順というよりは、『終わったら次に何をするのか』というワークシステムの4つ目の要素、次の見通しのための手がかりとなっています。子ども達は、④におやつの箱が置いてあるのを見ると、『最後はおやつを選ぶのだ』とわかって、座って静かに職員の説明を待っています。

準備に余裕が出来たので、最近は、トークン制で“お手伝い”もしてもらっています。布の上に並べる物を、元の場所から集めてきてもらったり、机ふきをしてもらったりしています。布の1枚で楽に準備できるワークシステムは、準備する側にも、準備してもらう側にも、とても便利だなあと思いました。

思いやり

子ども達を車に乗せて送るときの話です。Sさんは視覚障害のある子どもなので白杖をつきながら職員に声や音の聞こえる方に歩きます。

そんな中,同じ車に乗るU君がSさんの乗る車をトントン,と叩いて「Sさんこっちやで」と案内をしています。U君は以前までは自分の帰る用意を済ませると「先生帰る用意出来たで~,まだ~?」と言っていました。

自分のことしか見えていなかったU君がどんどん周りが見えるようになっていることに驚きました。名前も覚えず,「ん~わからん!」と言っていたのに「Sさん」とはっきり名前も言っています。

U君に理由を聞いても「え,いつも先生ら(達)してるやん」としか返ってきませんでした。「今までそんな素振りなかったやん…」と思いつつも「ありがとう!」と返しています。卒業間近になっても色々な姿を見せてくれる子ども達でした。U君はこの春卒業です。

落ち着くために、離れる事

Q君がみんなから離れてカームダウンをしています。他の子は活動中なので「なんでQ君みんなと離れてるの?俺ら活動してるのに」とR君がちょっかいを出しました。するとQ君は更に怒りが爆発してしまいました。

R君は「???」といった様子です。そんなR君に他の子が「あれはな,距離を取って落ち着こうとしているんやで。そっとしといてあげて。」と教えていました。R君は「そうなんや…」といった様子です。

また,Q君は落ち着くと最初に「先生,俺が暴れた事なんで怒らんの?」と聞いてきました。「怒っても解決しないしなぁ…それよりなんで怒ったかと,どうやったら暴れずに気持ちを伝えれるか考えた方が有意義じゃない?」と返すと「確かに…」と答えました。

Q君やR君のようにカームダウンについて教えてもらっていない子が多い事に驚きました。学校では通常学級でも個別の指導計画や個別の教育支援計画がある子どもには「カームダウンエリア」を設置し,「怒った時とかむしゃくしゃした時はここに来るんだよ。」と教えたりするものです。しかし実際事が起こった時にはどうしても「その場を鎮めなければならない!」となるのでしょう。興奮している子どもが落ち着いたら「はい,解決」としていることもあるようです。

大事なのは子どもに代替方法を教えることです。子どもは「またやってしまった…」と自己イメージを落としてしまいます。それよりも「俺(私),暴れずに先生に伝えられた!」と成功体験を積むことが重要です。

芽生えてきた

じゃんぷの療育(児童発達支援)に通う4歳のPちゃんは、最近言葉が増えて、文章でのお話ができるようになってきました。「わあ、大きい」「これソーセージみたい」「まずは、これします」と楽しそうにおしゃべりしながら、好きな課題に取り組んでいます。ただ、お話が増えた以外に、最近もう一つ増えたことがあります。それは「いや!」「こっちする」…自分の“つもり”です。

目で見て理解することが得意なPちゃん。療育に通い出した当初は、絵カードのスケジュールが嬉しくて楽しくて、しっかり見て、スケジュールに沿った行動ができていたのです。でも、最近は、スケジュールで示されているからといって、そうおいそれとは流れに沿ってくれません。特に、『かえる』のカードが嫌い。保育園も大好きなので『次に行くところ』として保育園の写真が出てきたら、喜んで玄関に向かっていたのは遠い昔。この間は、「まだ帰らない」と、ハッキリ言ってくれちゃいました!

さあ困ったぞ…と思いながらも、育ってきたPちゃんの自我に、ワクワクしている職員です。Pちゃんにも、やっと、自分で選ぶ力、相手と交渉する力の芽生えがあらわれてきたのです。この時期には、スケジュールにうまく沿えるかは二の次、三の次です。療育を一緒に見ている保護者さんは、お子さんの反乱に焦ります。『できていたのに、できなくなった』と問題行動に捉えがちですが、発達的な経過の中で自然に芽生えてくる姿の一つであることを説明し、お子さんの意志を受け止め、待ちながら、穏やかに交渉してみるよう伝えます。

言葉が増えてきたとは言え、まだ十分に自分の気持ちを表現することはできません。大人のように、相手に合わせて交渉する力もありませんから、時にはひっくり返ったり、すねたり、物を投げたり、実力行使で自分の“つもり”を主張する姿もあります。大人の力量でPちゃんの“つもり”を受け止めながらも、見通しを伝え、一緒に気持ちを切り替える方法を模索する、新たな試行錯誤が始まります。

視覚支援

Nちゃんが「公園に行こう。」と誘われても「嫌だ~」と言っています。状況はNちゃんがスケジュールを確認後,他の子がゲームをしている様子が目に入り,そちらに向かってしまった,という経緯です。

Nちゃんは小学校支援級の子ども達が外遊びやゲームをして盛り上がっているのを見ると「楽しそう!」と思って参加しようとする姿が見られます。

そちらに意識が向かい,スケジュールのことを忘れてしまったのでしょう。職員から「スケジュール見たでしょ,公園に行くよ。」と言われても「スケジュールを見たこと」を忘れているので言葉で言われても何が何だかわかりません。

口で言っても埒が明かないのでNちゃんのスケジュールをもう一度見せました。すると「行ってきまーす。」と準備を始めました。

自分のスケジュールを確認すると「あ,そうだった。」と思い出しました。

耳で聞いたことを頭の中で整理して情報を理解することは意外と難しいものです。Nちゃんは言葉は発するので「口で言っても動けるだろう」と思っていまいますが,案外理解していないことの方が多いです。

しかし視覚的に支援すると耳で聞くよりも目で見て「○○をする。」「○○君(さん)と一緒に遊ぶ。」等の情報が入りやすいです。初めからそれをしておけばNちゃんも「嫌だ~」と言わずに済みました。視覚支援は当然のことですが,改めて大事な事だ,と感じました。ごめんねNちゃん!

カームダウン

「T君、さっきはなんであんなに暴れて怒っていたのかな?」スタッフが聞くときっかけは覚えていないと言います。何しろ今まで皆が自分をディスって来たストレスが一気に爆発したのだといいます。でも、みんなはT君に声がうるさいとか近寄りすぎてボディータッチしないでとは言いますが、彼をのけ者にしたり馬鹿にしたりしたことは一度もありません。

T君はとても興奮しやすい子どもで、盛り上がってくると声が大きくなり、必要以上に友達に近づいてボディータッチが増えます。そもそもパーソナルエリアを侵されるのが嫌いな子が多いので、寄らないでということは何度も言われたかもしれません。それをT君は自分が避けられていると誤解しているのです。

怒りで興奮しそうな時に使う技を教えたけど覚えているかと聞くと、深呼吸という言葉は覚えていましたが使えていないようです。今度は、怒りで爆発するのをレベル5だとすれば、噴火前のレベル4では制御不能みたいだから、レベル3で深呼吸してみよう提案しました。そして、その結果を職員に必ず教えてほしいと伝えています。伝えてもらうことで、上手く行ったときにほめるきっかけが作れるからです。

ASDの子どもたちの場合、対人への誤解はかなり多いです。自分は嫌われている、遊んでもらえないと勝手に誤解しているのです。確かに相手との距離感がつかめないとか、一方的なところがあるのでトラブルが多く、叱られることが重なって自己イメージを悪くしやすいという課題はあります。しかし、大人が上手に介入すれば当事者も周囲の子どもも上手に学んでいきます。T君だけではありませんが、上手くサポートしたいと思います。

人の気持ちになる

みんなでおやつ作りをしていた時の事です。R君がおやつ作りに参加せず、暗い顔をしてソファーに寝そべっていました。当然、他の小学生たちは「R君何してるん?」と声をかけます。それを見ていた2年生のS君がみんなにそっと言います。「R君、さっきブチギレて暴れていたから、自分でカームダウンしてはんねん。落ち着けるまでそっとしてあげてな」と。すると、他の小学生たちも「そうなんかー」と納得してR君に声をかけるのをやめました。

2年生でこんなに上手にカームダウンの説明が他の仲間に出来ていることに職員は驚きました。S君は最近通所してきた子どもで、見かけも実際の言動も穏やかな優しい2年生です。こんなに穏やかな子どもの何が課題なのかわからないと、職員から疑問があがっていました。家庭の主訴によると、学校で友だちにいじられるとブチ切れて、その後自己イメージが悪くなって集団参加ができないとのことでした。なるほど、S君はR君の姿を見て自分を投影していたのです。

大人は、子どもに人の気持ちになってみなさいと言いますが、実は簡単なことではありません。人の気持ちになるには、自己体験と他者の様子を重ねた時が最も深く理解できます。もちろん、道徳をテキストとして理解することは理由や規則を理解する6歳前後の発達の力があればできますが、心情として理解するには自己理解や他者理解の力が不可分です。悲しい体験の心情をS君はソファーで落ち込んでいるR君にかぶせました。「そっとしてあげて」と周囲の仲間に促せたのはS君だからできたのだと思います。そして、そんな体験の多い子どもたちだからすっと理解したのは、嬉しいような悲しいような複雑な気持ちになりました。

段ボール倒し遊び

Qちゃんは物を掴んで投げたり倒したりする癖のある子どもです。手持ち無沙汰になるとおやつの皿やゴミ箱を倒そうとします。

しかしQちゃんに口頭で注意しても理解してもらうことは難しいです。倒されては困るものは周囲には置いておかないようにします。倒すのが楽しいならそれを遊びにできないかと思い,安全な段ボール箱を積み,「この中の段ボール箱なら好きに倒してもいいよ。」という空間を作りました。Qちゃんははしゃいで段ボール箱を次々に倒し,職員が直すとまた倒しに行きました。

いつも止められている遊びを決められた範囲で「やってもいいよ。」ということだったのでQちゃんは大喜びです。

どうせならこれを更に発展させられないか,と思いました。Qちゃんはボールを投げることが出来るのでボールのやり取りをしたり,少し難しいものだと他の子どもがスポンジブロックを使いピタゴラスイッチ的な装置(もしくはドミノ)を作り,スタートをQちゃんが倒す…等々

それを見てQちゃんが喜ぶかはわかりませんが,他の子どもと交流する機会にもなるので一度試してみようと思います。

工作楽しい!

先日は支援学校の子ども達と工作をしました。一般的に「ぴょんぴょんカード」「飛び出すびっくり箱」等という名前で呼ばれているおもちゃを作ります。

子ども達がどのように切ったら良いかわかるようにはさみで切るところを線を引いて支援をしました。Uちゃんはぴょんぴょん跳ねる紙パックがとても面白かったようで意欲的に取り組んでいます。

この工作では紙パックを「途中まで」切る工程がありますが,Uちゃんは「線が書いている所は全部切るんだ!」という理解なので途中まで切る所も全て切ってしまいました。

幸いパニックにならず「もう1個作ろうね。」と促し,次はUちゃんと一緒に「ここまでだよ~」と一緒に切り,おもちゃを完成させることが出来ました。

工作の時は一つ一つの工程を写真や動画で指示し,スモールステップで進めようと思います。特に支援学校の子ども達にはそういった支援が必要です。次は「パッチンカエル」で子ども達が「工作楽しいね!」と思える活動をしたいと思います。

できない事だけに注目せず、できる事から始めよう

Y君は注意転導が激しく多動な子どもです。じっとすることが苦手なのか座っておやつを食べている時に突然立ち上がって部屋の中を一周したりします。

設定遊びでストラックアウト(的当て)やボウリングをする時,友達の番の時は座っているのですがY君はそれが苦手なので走っては「座って待つんだよ」と注意を受けます。そしてその繰り返しとなってしまいます。

では必然的に動く役割を与えてはどうかと思い,ボウリングの時に「(Y君も含めて)みんなが倒したピンの数を数えて報告してくれないかな?」と役割を伝えました。これだと座る時間も短くなり,動くことにも必要性が出て来ます。Y君は数字にも興味があるのでピッタリだろう,と思いピン数えの役割を作りました。

Y君は見事に与えられた役割を果たしてくれました。ピンを数えないといけないのでしっかり友達が投げている様子も見ています。ピンが倒れると「1、2、3…」と数えて報告もしています。皆で「Y君ありがとう!」と褒めることが出来ました。

もちろん座って待てるようになることも大事です。今はY君に合った役割を与え,その中で座ることが出来た時に評価を重ねていき,少しずつ座れる時間を伸ばしていきたいと思います。

神の足

(ランニング : 01/31 )で取り上げたX君はすてっぷに来た日は必ず10分~20分程走っています。走るのはとても好きなようで,極度の指示待ち(分かっていても指示がないと動けない)になっているX君も走るときは指示がなくても自分から靴を履きます。

先日は練習の成果を見ようと,すてっぷから久世橋まで走りました。距離にすると片道約4.5km。往復約9kmの道のりです。初めて走る道だったのでX君も不安かな…と思ったのですが,信号以外ノンストップで軽快に走りました。

X君は約9Kmの道を1時間30分で走ることができたのには驚きました。男性の10Kmの平均タイムは62分です。X君なら練習を重ねれば軽く超えていくと思います。

小さい時は親の目を盗んで走っては行方不明になり,注意ばかりされていたX君にとって「走って褒められる」ことは真逆です。「早いね。すごいね」と褒められても「なんのこと?」と最初は意味が分かっていない様子でした。最近ようやく意味がわかってきたようで走れない日は残念そうにしています。次は近くの神足神社まで走りに行って,足の健康を願いに行こうと思います。

※神足(こうたり)神社:桓武天皇(737年~806年)の見た夢によって創建されたと伝わる神社。「神の足」と表記されるので陸上選手やサッカー選手など足を武器に戦うスポーツ選手が度々参拝に訪れます。

全集中 友の呼吸!

(みんなと歩調を合わせる: 01/14)で書いたことを実践しています。先日は荷物運びを実践している2人とL君の3人で西山登りをしました。L君は友達と歩くのが楽しいのですが,友だちに振り向いてもらうために奇声を出します。結果、うるさくて友だちが離れていくので,また奇声を上げて注意を引くという悪循環が起こります。

自立課題をしている時など,集中している時は奇声がないので,友だちと歩く時も気持ちを向ける方向性を作るために、L君に友達と荷物運びをしてもらいました。既に友達が見本としてL君に見せてくれていたのでやり方はわかっていたようです。二人で棒を持って間に荷物をぶら下げて後ろの友達が棒を落とさないように歩調を合わせて歩きます。

L君は降りるまでの間,ずっと後ろの友達が棒を落とさないようにしながら歩きました。そうすると奇声を上げることがなくなりました。友達の存在に意識を集中しているようです。

自転車に興味を持ったので跨らせてみるとL君は自転車が倒れないように注意して歩きます。自転車歩きはめんどくさかったみたいですが奇声は出ません。L君が奇声を出さずに友達と取り組めることが他にもありそうです。まずは山登りの後にみんなと飲むサイダーを入れたリュックを友達と運んでもらおうと思います。

譲らなあかんねんで!

新入りの2年生のU君が「タブレットは早い者勝ちやねん,俺が一番に取ったろ。」と言うとV君が「タブレットは障害の重い子に譲らなあかんねんで!俺らはパソコンでも漫画でも遊びいっぱいあるやろ!」と言いました。さらにその後「○○ちゃんは車いすやろ、せやから(だから)...」「○○君はパソコンとかの操作は難しいやろ、だから...」と理由の説明を始めました。

私はとても驚きました。確かにV君にはここ半年程「(タブレットに拘りのある)Wちゃんがきちんとお願いをしに来たら約束をして譲ってあげてね」と交渉の練習をするよう伝えていました。

しかしいつもは「え~」「しゃあないなぁ…」と言いながらWちゃんと交渉していたV君が,U君の言葉に同調するのではなく「違うで!」と言い切り,さらに理由まで説明したことに驚きました。

最近,小学生をきちんと理由を説明するとタブレットを障害の重い子に譲ってくれます。(平等と公平: 2021/05/20)の時は支援学校に通う友達と自分たちの配慮の違いについて「わからん!」と言っていた子ども達が「最初は嫌やったけどやっと理由わかったわ」と言っています。この中にはもうすぐすてっぷを卒業する子もいます。あと少しですが,新しく入った後輩にそんな姿を見せてくれていることがとても頼もしく思います。

予告をしてください

Gちゃんが公園から帰ってくると「タブレット~~~!!!」と大騒ぎし,Pちゃんが使っていたタブレットを取ろうとしていました。Gちゃんはタブレットの中でもお気に入りの物があり,それを他の子が使っていると「私が使うつもりだったのに~!」とパニックになります。

Gちゃんは今スケジュールで活動の見通しを持つ練習をしているところです。「きゅうけい」のスケジュールの時は「あのタブレットで遊ぼう!」と決めているのでしょう。

しかしGちゃんの好きなタブレットを他の友達が使っていても混乱しない時があります。「他の子が使ってるよ」と事前に予告をした時です。公園遊びが終わった後,「すてっぷに戻ったら何するの?」と聞くと決まって「おやつして,ピンクタブレット!」と答えます。その時に「あ~…でも○○ちゃんが音楽聞いてるかもよ~?その時はどうする?」と返すとGちゃんは「ポポちゃん?(人形の名前)おままごと?」と代替案を出し,すてっぷに着くと自分で他の遊びを始めます。

上記のように関係性が出来ている職員なら口頭のやり取りでも見通しが持てますが,最初は「すてっぷ」「タブレット」「友達の顔写真」「他の遊び」のカードをセットにして「帰ったらこれ(タブレット)したいんだよね。でも○○ちゃんが使っていたらどうする?この中から選んでね。」と練習をしていました。それを繰り返す内に練習に取り組んでいた職員とは口頭で約束が出来るようになったのでしょう。

Gちゃんの中では「きゅうけい」=「ピンクタブレットで遊ぶこと」になっています。(これは「きゅうけい」カードが抽象的なことも原因ですが…)それが突然崩されるとパニックになるのも当然です。Gちゃんが安心して過ごせるよう,事前の予告を徹底していきたいと思います。

手伝ってください

O君は通所したての頃は好きなことが中々見つからず,結局は大人の注目を得るために不適切行動をしてしまう子どもでした。インスタントラーメンとサイダーが好きなことがわかったので,ここ1年程「山登りの後ラーメン作りね。」というプログラムを設定していました。O君にとって「大人に見てもらえる。」「好きなラーメン,サイダーが貰える。」ということがわかったので徐々に不適切行動はなくなっていきました。

室内での過ごしは休憩時間が多く,O君にとって「何をしたらいいかわからない!」という時間もありましたが最近はさみを使う活動が好きなことがわかり,牛乳パックを切ったりペーパークラフトを作る活動を取り入れています。

簡単なペーパークラフトなら一人で作れるO君ですが,しきりに「○○さん,手伝ってください。」と援助を要求します。「どうしたの?」と見に行くとまた一人で黙々と作業に取り掛かります。

結局は「先生,見ててね。」ということでした。近くにいると「手伝ってください。」とは要求しません。不適切行動もなくなり,様々な好きなことを見つけているO君ですがやはり最大の強化子は「大人の注目」なのです。

「ずっと見てるわけにはいかんけどなぁ…」と思いつつ得意なことに取り組んで「見ててね。」と要求している方が今までの姿の何倍も良いです。O君のことを褒めながら,少しずつ離れ,それでも「見ているよ。」とゆっくりO君を見守ろうと思います。

外にも楽しみを

J君は自立課題とタブレットが好きな中学部の子どもです。自立課題が好きなのは恐らく「何をしたらいいのかすぐにわかる」という理由でしょう。他の子に用意した自立課題でも自分のものと勘違いして始めることもしばしばあります。

自立課題が終わった後,決まってタブレットを要求します。タブレットではYoutubeで好きな音楽を聴いているのですが,その時に体を大きく揺らしながら「う~~~~!!」と大きな声を出します。

楽しくて気分が良いから体を揺らしたり声も出すのだと思いますが同じ部屋の中には体がぶつかると転倒する子どもや大きな声が苦手な子もいます。「エネルギーが有り余っているのだろう」と思い,戸外での活動を取り入れました。

するとJ君は拒否はしないのですが散歩中職員に抱き着くようにつかまり,引っ張ってもらおうとします。J君は戸外での活動の経験が少なく,不安もあったのかもしれませんが、あまり乗り気ではありませんでした。

J君は焼きそばが大好きなので,他の子に取組んでいるように山登りの休憩時にコッフェルで焼きそばを作って食べることにしました。一度行ってみると他の子のように調理中にのぞき込んだりしないので「あんまり好きじゃなかったかな…」と思ったのですが「出来たよ~」と出すとパクパクと焼きそばを食べ始めました。「食べるのが好きなんか~い!」というオチでしたがJ君にとっては「山登りをしたら焼きそばが食べることが出来た」という経験になったと思います。

室内での活動が好きな子は戸外での活動は最低限しか取り組みません。そして、嫌いな活動には同時に大好きなものを用意することが必要だと思います。そして「まぁやろうかな」と取り組みにも参加し,褒められる経験を積み重ねていけば、好きではないが嫌いではないことが増やせるのではないかと思います。

まだまだ戸外は苦手な様子のJ君ですが,好きな焼きそばやチョコ菓子を持って山登りに向かいたいと思います。向かった先で好きなものが貰えて褒められた,という経験を積んでいく中で散歩も好きになってくれたらな,と思います。

数のたしかさ

放デイじゃんぷでは、おやつタイムは子ども達が自分で50円になるようにお菓子を選びます。いってみれば駄菓子屋方式です。電卓を使ってもOKです。それは、細かな計算は電卓に任せても、『どれとどれを合わせたら、大体いくらになるか』『残りのお金でどのお菓子なら買えるのか』という概数を考える経験には十分だからです。

利用を開始したとき、自分の学年も、今日の日付も「知らない」と言ったAくんがいました。宿題ではくりさがり・くりあがりの計算をしています。しかし、5このおはじきのうち2つがコップの外にあるのを見ても、コップの中にあるおはじきの数は答えられません。数の操作は手続き的に理解できるのに、数の感覚や量概念はとても未熟でした。

自立課題では、具体的に数を分けたりまとめたりする、シューボックス課題(シューズボックスタスク=靴の箱を使って課題をセッティングすることを語源にしている)を取り入れました。できるだけ実際的に数を扱う課題を取り入れてみました。もちろん、おやつも50円分選んでもらっています。

A君の自立課題は1つずつかごに分けて入れているので、棚にあるかごの数が、その日のA君の課題の数です。この間、Aくん、数の力がしっかりしてきたなあと感じるやりとりがありました。「今日は勉強する気にならへん。あんなたくさんできひん」と言っていたAくんです。

「今日の勉強、いくつあるか知ってる?」と職員が聞くと「うん。5こやろ」と。「へえ、よく知ってるね」と感心すると「だって数えたもん。」とAくん。「じゃあ、3つにしようか」と言うと「うん」「…3つやったら、べんきょう嫌だけど、する気になる」と言いました。数で交渉ができるようになり、A君も指導者も同じ見通しが持ちやすくなりました。オセロやトランプのような新しい遊びが楽しめるようになったのも、数の理解の力がしっかりとしてきた賜物です。

今日は、コグトレ※教材で『まとめる』シリーズが10枚全部できたので、王冠のついたミニ賞状をゲットしました。一緒に、これまでやったプリントを数え「こんなにがんばった」とふりかえりました。数のたしかさは、子どもの世界を豊かにすると、Aくんに教えられます。

※コグトレ=認知 ○○ トレーニング(Cognitive ○○ Training)の略称で、ここでは主に基礎学力の土台作り(覚える、見つける、写す、数える、想像する)として、認知機能強化トレーニング(Cognitive Enhancement Training)のことを取り上げています。この他に、認知作業トレーニング(Cognitive Occupational Training)、認知ソーシャルトレーニング(Cognitive Social Training)があると言われています。

わかりません!

最近1年生のRちゃんが「言うことを聞かない!」と話題になっています。到着時に到着処理の手順を見せても靴を脱ごうとしない,歩いている時に違う方向に向かっている場所とは違う方向に行こうとする等です。

同じようなことが学校でも起こっているようで,お迎えに行くと「Rちゃん言うこと聞かないんです。」と学校の先生も話しているようです。

そんな話を聞いたので一旦Rちゃんの立場になって考えてみました。Rちゃんは機能的言語の見られない子どもです。こちらの言っていることもどの程度理解しているかはわかりません。なので言葉で指示されてもいまいちわからないでしょう。そして文字も読めないので到着処理の手順書を見せられても恐らく理解は出来ません。(一応絵も入っていますが視覚優位の子でも抽象化された絵だけでは100%理解できるものではありません。)なので言葉で指示されればもっと「わかりません!」となるのは当然です。

ではどのように約束するのがいいか考えてみました。まず散歩の時に手を繋いで歩いてほしいのなら,親子が手を繋いでいる写真を見せて「これで歩こうね。」と約束をすれば出来るのではないかと提案しました。結果は成功し,Rちゃんは約束通り手を繋いで歩きました。

到着処理の手順についてはスモールステップで進めようと考えています。Rちゃんは「公園に行きたい!」という思いが強いです。なので「○○が終わったら公園に行けるよ」と交渉をしようと思います。まずRちゃんに「公園に行きたいです。」と公園の写真で要求をさせ,「じゃあ連絡帳を先生に渡して,鞄をロッカーに入れてからね」等,到着処理の一つを指示し,それから公園に行きます。それが出来るようになったら少しずつ手順を増やしていきます。

指示の仕方も鞄を片付けている写真にする等,試行錯誤しながら交渉も取り組もうと思っています。さて,Rちゃんがどのように変化するか楽しみです。

お世話がしたい!

来年3年生になるI君は先輩のお兄さんお姉さん達のことが大好きです。「一緒に○○しよう。」と誘われたらついて行き,先輩たちが荒い口調で話すと真似をして同じように口調が荒くなります。最近は同年代の利用者が増え,同じ年代の友達も出来ています。それも嬉しいようで「一緒にサッカーしよう!」「すてっぷに着いたらマイクラで○○しよう!」と楽しく話している場面が多く見られました。ちなみに同年代の友達は丁寧な口調で話すので,そのグループにいるときはI君も丁寧に話します。

最近,来年度から通う放デイを探すため就学前の子どもが体験に来ています。ここ1~2週間程立て続けに体験,見学の子どもが続けてきました。I君が来る曜日と被るので,体験の際はI君を含めたグループで設定遊びをすることが多いです。

するとI君は「準備は何をしたらいいですか?」と聞いてきました。すてっぷに到着したら真っ先に「パソコンする時間ある?」と言っていたI君が設定遊びの準備を優先したのです。そして体験の子が緊張して入りにくそうにしていると「一緒に遊ぼう」「おいで,ここに座るんだよ」と,お世話をする姿も見られました。

すてっぷには「振り返り」といってその日の行動や感情を言語化する時間があります。その時に「どうして積極的に準備してくれたの?」「誘導してくれて助かったわ,ありがとう!なんで誘導しようと思ったの?」と理由を聞いていましたが,今までは上手く話すことが出来ず「なんでかな~?」と言っていたI君でした。しかし先日理由を聞いた時は「ちっちゃい子だったから…」と少し話してくれました。「小さい子だったから僕がリードしなきゃ!ってことかな?」と返すと「多分そういうこと」と答えてくれました。

年上の先輩たちに引っ張られながら遊んでいたI君が同年代の友達,そして自分より下の友達…と集団が変わるにつれて様々な姿を見せてくれています。ついつい同じ集団で活動を組んでしまいがちですがI君のぐんぐん成長している姿を見て,多様な集団を組んで交流することって大事だな…と反省をしました。I君ありがとう!

生活リズム

G君がパソコンのキーボードを壊しました。理由を聞くとタイピング練習をしている時に公園に行っていた友達がぞろぞろと帰ってきて部屋がうるさくなり,集中できなくてイライラしたから,と話してくれました。

G君は子どもの大きな声が苦手で,イヤーマフを要求することはありましたがそれでイライラし,物に当たるということはありませんでした。

思えばG君は去年の11月辺りから休日のプログラムの時,起きられなくて欠席したり遅刻して来ることが何度かありました。生活リズムが乱れ,それが気持ちにも関係しているのかもしれないと考え,G君と話しをしました。

生活リズムと情緒の関係についてまだよく理解できていない様子でしたが,最近の睡眠時間と気持ちの変化について一緒に記録を取り,G君が自己理解できるよう工夫しながら支援をしたいと思います。また,春先の体調の変化が睡眠を妨げる場合もあるので,ドクターと相談することが大事だと青年期を迎えたG君に話していこうと思います。

僕猫飼ってるんだ

(教えて! : 2021/10/26 )でのA君ですが,最近は友達に自分が飼っている猫の話をしたくてしょうがないそうです。A君が猫を飼い始めたのは半年以上前のことで「今更なんだけど~」から始まるのがお決まりです。

話しかけた友達が「かわいい?」「名前は?」と聞くと嬉しくなり,饒舌になるA君ですが,そこから話を広げることはまだ難しいようです。話しかけた友達が「そうなんだ」と答えるとそこで終わりになり,A君は独り言を話し出して自分の世界に入ります。

しかしA君はそれだけではなく,友達や職員がその話に興味を持って「僕は猫も好きだけど犬も好きだなぁ」「私は犬を飼ってるよ」と話を振ってもあまり興味がないようで最終的に「A君、聞いてる!?」と言われるまでがオチになっています。

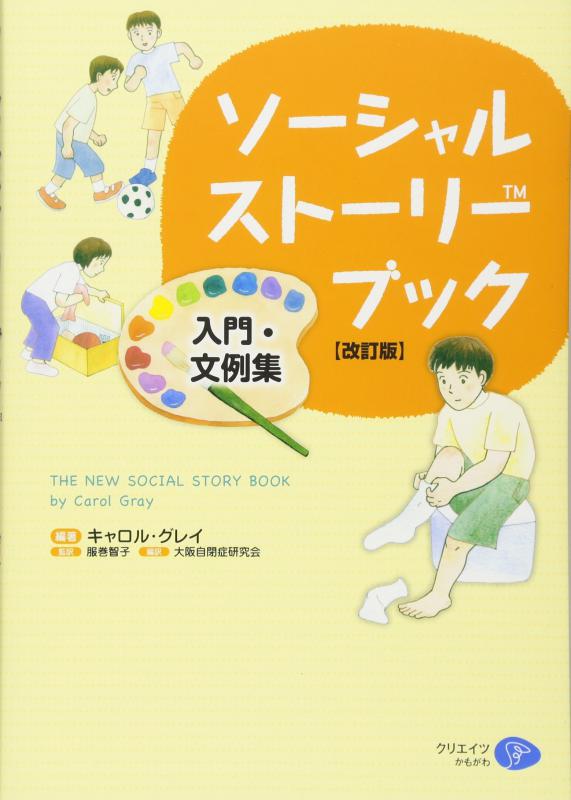

他人に聞いてもらえる喜びを感じるようになり,自分から話しかけるようになったA君に新たな課題が見えてきました。まずはナラティブストーリー(ソーシャルストーリー)で「自分の話をしたい時は、相手の話も同じくらい聞いてあげると聞いてもらえることが多い」ことを教えようかな,と考えています。

任せたよ!

(仕切る : 01/29)でのV君がBさんに「僕,人に教えるの苦手やからBさんが卒業までにW君にマナーを教えてよ」とお願いをしていました。Bさんは「卒業する私よりもV君が教えた方がいいんじゃないの?」と答えました。V君は「みんなそう言うやん~!」と言いつつ「しゃーないかなぁ…」と少し納得している様子でもありました。

前回は職員から「仕切ってほしい」とお願いされると「うーん…」と悩んでいたV君ですが,先輩に言われるとやる気を見せます。職員等,大人からの声掛けも大事ですが,先輩や友達からの声掛けは大きな力を持っています。大好きな6年生の卒業が近づくにつれてこれからの自分の役割について真剣に受け止めているようです。

「やっぱりW君は苦手やなぁ」と言っているV君ですが,先輩達に後押しをしてもらって少しずつやる気が出てきているようです。V君,任せたよ!

缶がありません!

職員がK君に「アルミ缶を20本持ってきて缶潰しをしましょう」と作業課題の指示を出しました。するとK君はアルミ缶数本と,ペットボトルを十数本持って来ました。職員が「ペットボトルじゃなくてアルミ缶だよ。」と指示を出してもK君は動こうとしません。

職員がアルミ缶のある倉庫を見に行くとアルミ缶は底をついていて、K君が持ってきた分しかありませんでした。K君は「アルミ缶が少ししかないけど20本って指示されたから足りない分はペットボトルを持っていくか」と判断したのでしょう。

倉庫にアルミ缶を取りに行った時,あるいは「ペットボトルじゃなくて~」と言われた時に「ありませんでした。」「できません。」といったことをK君が職員に伝えることが出来たらすぐに解決できたと思います。

K君は機能的言語のみられない子ですがiPECSを用いてコミュニケーションを取ることが出来ます。しかし,こうした場合に援助を求めることができません。作業課題で欠品を職員に「ありません。」「○○が△個足りません。ください。」といった練習はしているのですが、汎化はしていないようです。機会をとらえて練習が必要だと感じました。

理由を考える

(悪くないのに「ごめん」て言うか? : 01/20)でのQ君が,Yさんと職員でドッジボールを楽しんでいました。Yさんは鬼ごっこが好きで,「鬼ごっこしたい!」と提案をしましたがQ君がシュン...と黙ったので「じゃあドッジボールはどう?先生と3人でチームを回しながら遊ぼうよ」と別の提案をしてくれました。

するとQ君は「それなら一緒にやろうかな!」と乗り気になり,楽しく遊ぶことが出来ました。

振り返りの時に「今日は積極的に遊んでいたけど何か理由はあるの?」と聞くと「うーん…」と考え込んで,「前に先生が言ったようにルールのある遊びが好きなんかな,鬼ごっこは嫌やけど色鬼とか高鬼は楽しかったし。」と話してくれました。「やっぱりそう思う?じゃあ次鬼ごっこの提案があった時は『何かルールのある鬼ごっこやったらいいよ!色鬼とか!』って話してみたら?」と職員が提案してみると,「ちょっと考えてみるわ。」とQ君は話してくれました。

以前はすぐに「わからん!」と言っていたQ君が自分で理由を考えようとしていたことに驚きました。Q君はナラティブストーリー(ソーシャルストーリー)に取り組んでから時間を守るようになったり低学年の友達と優しく接してくれるようになりました。まだまだ形式的な他者理解ではあるけれど,この理解に支えられて,友達に断るときの「理由を考えてみたら?」という提案が役に立ったのかもしれません。

引き続きQ君と社交マナーの背景にある他者理解に取り組み,ロールプレイなどにも取組んでいこうと思います。

友達との約束

PちゃんはiPadでゲームをすることが好きな子です。特にピンクのカバーを付けているiPadにはお気に入りのゲームが入っている様で,他の子がそれを使っているのを見ると天井に向かって「ピンクタブレット~~!!!」と大声を出してパニックになってしまいます。その度に適切な要求行動に修正をする「やり直し」をお願いしています。

U君がピンクタブレットを使っている時はPちゃんはパニックになりません。落ち着いて「貸してください」とお願いをしに行きます。ここ半年程,U君にPちゃんがピンクタブレット使いたいと適切に要求してきたら拒否しないで『17時になったら僕と交代してね』と交渉する様に取り組んでもらいました。Pちゃんには交代の練習,U君には交渉の練習と言うことで半年間積み重ねてきました。今は,PちゃんはU君との交渉の意味が分かり,U君が「時間になったから僕に貸して」と言うとPちゃんは「どうぞ,ありがとう」と言って渡すことが出来るようになりました。

すると先日,C君がピンクタブレットを使っているとPちゃんは「ピンクタブレット~!」と叫んだのですが,C君がU君と同じように「この時間になったら交代してね」と交渉をするとPちゃんは時間ぴったりに「どうぞ,ありがとう」と渡したのです。U君と約束をする経験を積んでことが他の友達に対しても出来るようになりました。これにはC君も他の職員も驚いたそうです。適切な行動をした時に褒めればその行動は強化されていきます。ABA(応用行動分析)の成果を目の当たりにした瞬間でした。

アイコンタクト

Gちゃんと一緒にその日の山登りで食べるラーメンとお菓子を選んでもらおうと買い物に行きました。すてっぷから近いドラッグストアに,Gちゃんはルンルンでお買い物に行きました。

機能的コミュニケーションの弱い子なので,会話での確認は難しいですが,「たけのこの里」を取ると一度職員の顔を覗き込み,次にサッポロ一番を取るとまた職員にアイコンタクトを取ってきました。「これでいい?」の合図です。

以前までは欲しいジュースがあったら冷蔵庫に向かって「ジュースください!」とお願いしていたり,自分がのりたい車に乗れるよう配車表の顔写真を動かしたりしていたGちゃんが,大人の了解がいる行動には確認を求めるようになってきたのです。

(視線が合うようになってきた:2021/10/21)でも書きましたが,適切なコミュニケーションをした時に褒める,ということを繰り返してきました。最初はご褒美のお菓子と褒め言葉でしたが,褒める事を続ける中で、大人の評価を意識できるようになってきたのです。最近ではGちゃんが「ルールが分かりにくい子ども」から「適切に教えればルールが守れる子ども」という見方に変わってきています。

今Gちゃんにスケジュール支援をしています。以前とは違い,スケジュールを勝手に動かすことはありません。少しずつ練習を重ね,定着をさせていこうと思います。

先輩の姿を見て学ぶ

新しくすてっぷに来た2年生のY君はとても穏やかな子ですが,中々自分の気持ちを言い出せない子です。マインクラフトが好きなようですが,遠慮をしているのか友達がしているのを後ろから眺めています。職員が「一緒に遊んでもいいよ」と促しますが「見てるだけでいい」と答えます。

そんな中,同じ2年生のZ君が「一緒にマイクラしよう」と誘ってくれました。するとY君は少し考えて「やる!」と言ってZ君と一緒にマイクラを始めました。

Y君が最初見ているだけだったのはパソコンの操作方法がわからなかったから,ということでした。それをZ君に伝えると,「僕教えるから一緒にやろうよ」と誘ってくれたのです。

今まで先輩のことが大好きで,誘ってもらいながら一緒に遊んでいるだけで楽しかったZ君が初めて自分から友達のことを「一緒に遊ぼう」と誘いました。Z君自身は「なんで誘ったのか?」と上手く理由を話すことは出来ませんでした。しかし,きっと今までの先輩の姿から「こうしたら友達は喜んでくれる!」と学んだのでしょう。

友達と遊んだ方が楽しいやん

設定遊びが終わった後,W君が「スマブラ(ゲーム)をしてもいいですか?」と聞いてきました。W君は宿題が嫌いなので,事業所で宿題をやりたがらないのですが,今は「終わったら好きなゲームが出来るよ」という約束で頑張っています。シャイなW君ですが,とても大好きなゲームなので「ゲームがしたい!」と積極的に申し出てきました。

すると1つ上のR君が「僕も一緒にやっていい?」と聞いてきました。初めは「パソコンでゲームする」と言っていたのですがW君が「スマブラしたい!」と言っているのを聞くと少し考えて職員に聞いてきたのです。許可をすると2人で協力しながら配線等の準備をし,楽しくゲームをしていました。

後からR君に「最初はパソコンしたいと言っていたのになんで変えたの?」と聞くと「あのゲームは友達と一緒にやって面白いやつやから」と答えてくれました。普段は口が悪い,と責められがちなR君ですが友達のことを思って行動する一面も持っていたのです。

今すてっぷに通っている小学6年生の子ども達は3月で卒業をします。「一気に6年生卒業しちゃって大丈夫かな?」と思っていましたが,今日の姿を見て安心をしました。

“書いて覚える学習”に必要な力 Y先生のじゃんぷ通信11

「書いて覚える学習」に必要な力 Y先生のじゃんぷ通信11

学校の宿題には漢字ドリルを毎日書いて覚える宿題がどの学校にもあります。確かに我々親世代も、小さい頃は書いて覚えることを経験しています。書いて覚えることに何の疑問も持たないのが当然かもしれません。

先日「読み書き障害」の研修会があり、その中で発達性ディスレクシア研究会理事長の宇野彰先生からこんなことを教えてもらいました。

実は“書いて覚える学習”の中には次の5つの力を同時にやっているということでした。

①形態をとらえる「視知覚の力」(目で漢字等の文字の形をとらえる)

②とらえた形を覚えておく「視覚記憶」の力(目で見たものを短時間覚える力)

③だいたいは読めるので「音の記憶」の力(音としても記憶する力)

④意味も分かるので「意味の記憶」の力(その漢字の意味も記憶する力)

⑤「筆順の記憶」の力

子ども達がノートに書く作業はじつはこんなに多くの力を使っているのです。ほとんどの子ども達は大人と同じように無理なくこなしていますが、この力のどこかで困っていると、それをカバーするのにエネルギーを使いすぎて、他の力にも影響が出てきている子どもたちがいます。

・「えーと、『せ』という字はどんなんやった?」と思い出すのに2秒ぐらいかかります。

・漢字を写すのに、ドリルの手本を何回も見直さないといけない。

・ノートに書いているうちに、一本線が足りない字になってしまう。

などなどの様子が見られます。こんな時に「ちゃんと見なさい」「書いたら覚えるはず」と言っても解決しません。

宇野先生は、5つの力を同時に使うことがうまくいってない時は「分けて学習する」といいと言われます。放課後デイじゃんぷでは、その子の困りに合わせてどの力を使いやすくするかを見つけながら取り組めるようにしています。子ども達の見せる様子から、こんなことをアドバイスしていると次は紹介していきます。

ランニング

ASD者のランニングを扱う映画、古くは監督がロバート・ゼメキス、出演がトム・ハンクスの「フォレストガンプ」。日本では、2007年TBSドラマでで二宮和也(嵐)主演でも放送された韓国の元映画「マラソン」が思い起こされます。X君も走ってみるかと職員が走りに連れ出すと、それまで暗かった顔色が消え楽しそうに走ったそうです。X君は最近、お箸の上げ下げまで指示待ちになって生活がしにくくなっている中学生です。

X君は小さい時多動で、すぐにいなくなってしまう子どもでした。その多動が収まるとしばらくは適応性が伸びたのですが前思春期の6年生頃から指示待ちが多くなり日によって変動はありますが、人がいるところでは細かな指示をX君から要求し指示されないと活動ができない様になっています。ただ、歩いたり簡単な調理をする時は指示待ちの姿はないので、外歩きを毎日取り入れています。

一緒に歩く職員がこれではつまらないと思ったのでしょう。一緒に走ってみることにしたそうです。そうすると、とても嬉しそうに走るので、何かを目標にして走れば周囲も目標を持って一緒に走れるかなと考えました。1時間程度走れるようになったら市民大会などに参加できるので、まずは15分くらいからトレーニングプランを立てています。

ただ、わが事業所の平均年齢は50歳と若くはないので、まずは自転車伴走で安全に走れるトレーニングからします。目標は木津川マラソン宇治川マラソンくらいを設定すればと思っていましたが、軒並みコロナ中止です。一斉に走るのが感染率を高めるなら、京都マラソンはやったのだから50人ずつ時間差出走すれば出来るじゃないかと思うのですが、「触らぬ神に祟りなし」「当たらぬ蜂には刺されぬ」「触り三百」とどの主催者も後ろ向きです。でも、自転車伴走トレーニングはやってみようと思います。

仕切る

V君に、来年はV君が小学生では最高学年だから後輩たちを仕切ってほしいとお願いすると、申し訳なさそうな顔をして「僕は無理」と言います。理由を聞くと自分は人づきあいがうまくないので自信がないそうです。いつも、みんなと楽しそうに遊んでいるのに「人付き合い」は難しいと思えるようになったところが偉いなと思います。V君は友達のことについてはあれこれ批評するのです。~君は周りが見えてないとか~さんは一方的だとか、あの職員は言っていることに筋が通ってないとか、会話の中では結構的確に評価しているのです。

V君、友達の事よくわかっているから仕切るのは適任だと思うけどなと返すと、「あのな、人の事が分かるのと、リーダになって人を仕切るのは全然違うねん」ときっぱり言うのです。そういえばV君昨年の運動会では応援のパートリーダーに立候補して頑張っていました。リーダーの役割を果たして少しわかったことがあったのかなと感じました。立候補した時は、舞い上がっていたのですが、練習が進むにつれて「パートのリーダーやからね。全体リーダーに合わすだけやから」と念を押すようになって少し冷静になっていたので何か考えるところがあったんだとは思っていたのです。

「そうか、仕切るのは嫌か。だとすると次の候補は君が嫌っているW君だけど大丈夫かな?」V君しばらく考え込んで、「W君はな、話は合わせるの上手やし、最初はうまくやると思う。だけど口の利き方がきつい時があるから、だんだん嫌がられるのとちがうかな」と語ります。「そんなこと言わずに二人で力合わせて行くしかないよ」と返すと、「う~ん、僕は向いてないねんけどな~」と真剣に考えこんでいました。今まで周囲の事など顧みず体を動かすことにしか興味がないと思っていたら、気が付かないうちにV君結構成長したなと感じています。

ハサミ

U君がスケジュールに書いてもいないのに「ハサミくださ~い」と言って牛乳パックを分解する作業を要求しました。U君のこれまでの自発的な要求と言えば「キッチンラーメンくださ~い」と「サイダー飲みま~す」だけだったので職員は驚いたと言います。

U君は自発的な要求が少なくて、結果、事業所から飛び出して大人の注目を集める不適切行動になってしまうので、「嫌ではない作業」に大人が注目して褒めると言うことを繰り返してきました。その結果注意喚起行動はなくなったのですが、好きなことがなかなか見つからないのは同じでした。

そんな中での「ハサミくださ~い」だったので、ハサミを使う活動が好きなことが分かったのです。お母さんに聞くと小さい時にはハサミでいろんなものを作るのが好きだったそうですが、大きくなると使わなくなったそうです。原因は不明ですが、切り出すレパートリーが尽きて飽きたのかもしれません。

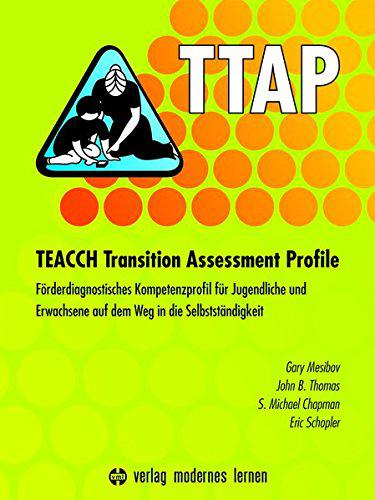

たまたま、他の人が作業しているのを見てハサミ大好きが蘇ってきたようです。U君たちの好きなものを探すのには大変苦労をしています。好きなものがないと、新しいことや苦手なことに取組む際に交渉ができないからです。だんだん上手になっていくということは伝えにくいので、どうしても好きなことと引き換えの交渉が大事だからです。らーめん・サイダー・ハサミと、飽きないうちに次の好きなものを探すために、TTAP(TEACCH Transition Assessment Profile:移行アセスメントプロフィール)を使ってみようかなと考えています。

信頼関係を作るとは?

Tちゃんが、怒ってヘッドホンを破壊したと報告がありました。理由を聞くと、Tちゃんのスケジュールを無視して公園に連れて行こうとしたのが原因です。何故スケジュールを無視したのか聞くと、タブレットで遊んでばかりさせないで公園で体を動かした方が良いと職員が思ったからだそうです。そして、ヘッドフォンを壊した後はやり直し行動(別の穏やかな方法を教える)もさせなかったと言います。不適切な行動をしたTちゃんには、エラー修正より謝らせることが大事だと言いたそうです。

これをTちゃんの視点から考えてみます。「通所してきたら先生がスケジュールを示して今日の内容が分かったので嬉しいな。他の場所では、何が起こるかわからないので、好きな事だったらいいけど突然嫌なことが始まるとドキッとしてムカムカするからいやなの」「今日は公園に行って遊んで、帰ってきておやつを食べて、タブレット遊びだ、わたしタブレットで踊りの動画見るの好きなんだ楽しみー」。

タブレットで動画を見ていると突然職員が公園に行こうと言います。「えーっ!来た時にスケジュールでタブレットって約束して貼ってあるじゃん。なんで約束やぶるのー?しかも突然だし、交渉もないし、あムカムカしてきた!えーい ヘッドホン潰しちゃえ!」

「なんか外に連れ出されてヘッドホン潰したらだめっていうけど、ごめんなさーいって言ったら中に入れてくれた。そうか、ごめんなさーいと言うと中に入れるんだ。いいこと覚えたっと」「ヘッドホン潰したら、またタブレットで動画見る事ができたよ。うれしーなー。これから、タブレットを止めさせられてムカムカしたらヘッドホン潰せばいいんだ」

私たちは、子どもとの信頼関係を結んでこそ療育成果があがるとよく言います。子どもとの信頼関係とは指導者の一方的な思い込みではありません。子どもとの約束を守る中でしか信頼関係は結べません。大人が一方的に決めるのは約束ではないのです。子どもに説明し子どもが理解をしてこそ約束なのです。どんなに素晴らしい療育も子どもとの信頼関係が崩れてしまっては効果は上がりません。逆にやればやるほど子どもの信頼を失います。スケジュール指導は子どもとの信頼関係(お互いの約束・交渉)の中で成立するものですし、ASDのスケジュール表は信頼関係そのものと言っても過言ではありません。

家庭がもたないです

Sちゃんのお母さんから、「先日まで真ん中の子が学校で濃厚接触だったので十日休んでほしいと言われて欠席してやっと終わったと思ったら、今度は保育所で下の子どもが濃厚接触だから休んでほしいと言われて、家族はいつも濃厚接触者の濃厚接触者だから、全員学校や園を20日間休み続けることになります」と連絡が入りました。

濃厚接触者の濃厚接触者は保健所は隔離対象に規定していません。保育所や学校に行って同じクラスにいれば濃厚接触者の可能性は高いです。しかし、そもそもこの感染症は無症状の人がものすごく多いのです。そんな規制をしても見えないところで感染は広がっています。そして、たまたま発熱した子がいると検査をして感染が発覚すると言う体です。

今回の感染症の感染力が強いというのは、気がつかないうちに感染し気がつかないうちに感染させているから広がるのです。そして、その周囲を検査すれば無症状の人を含めて陽性者数はどんどん増えます。そして、この数値変化だけを見て怖がる人に不安を与えたくないと、石橋をたたいて渡ろうとする管理者がどんどん増えていくという仕組みです。

その結果、保健所が規定もしていない濃厚接触者の濃厚接触者も学校に来てくれるなと言う判断がまかり通るようになります。ただ、そんなことをしても無症状感染が続く限りは予防したことにはなりません。つまり、根拠のない安心感を与えることは可能かも知れませんが、予防効果としては科学的に全く意味のない協力要請をしていると思います。

毎日、感染者数が史上最高に達したという報道が続いています。これは、降り積もった雪の深さではなく、どの範囲まで降ったかと言うに等しい報道で、こんな報道を毎日繰り返すのはほとんど意味がないです。感染症の報道で第一義に必要な情報は降雪報道で言えば深さです。つまり症状なのです。ほとんどはすぐに溶けるような雪がどこまで降ったかなどの連日の報道は意味がないのです。

それでも雪が降ったのは事実ですからまだ良いです。しかし、降ってもいない雪を、周辺地域で降るかもしれないから外に出るなと言い。ついには、降るかもしれない周辺地域の周辺地域だから外に出るなと言っているに等しいのです。しかも、その降雪のほとんどはすぐ溶ける雪です。さすがにこれは正しい判断とは言えません。

Sちゃんのような家庭はきっと少なくないし、まだまだ増えると思います。科学的で民主的な思考ができれば、休んでほしいとは言えないはずなのですが、科学も乗り越えて効果のない協力を市民の義務だとばかりに求める姿は、いつか来た道を思い出させ、感染症より恐怖を覚えさせます。

※京都府のQ&Aより

Q3. 職場に出入りしている別の業者の社員が濃厚接触者と判定されました。この場合、自分の職場の人間も濃厚接触者になりますか。

A3. 濃厚接触者は患者との接触者を指します。そのため、濃厚接触者と接触してもただちに濃厚接触者と判定されるわけではありません。

京都発達性ディスレクシア学習会 記念講演に宇野彰先生

1/22の土曜日、学習障害の中核ともいわれる「発達性読み書き障害」について発信していこうという「京都発達性ディスレクシア学習会」の設立総会が開かれました(NPO法人ホップすてーしょんはこの事業を後援しています)。乙訓地域近隣の50名程の学校教員や教育委員会関係者、児童通所施設関係者が集まって設立されました。

本事業所では、学びの広場じゃんぷで発達性読み書き障害の児童生徒の療育を1年前から開始しています。発達性読み書き障害はまだ一部の大人にしか知られておらず、特別支援教育に関わる教員や発達障害に関わる福祉関係者でも、読み書き困難の問題を知的障害が原因と考えていたり、学習量が足りないから読み書きが不十分だと考えている人が少なくないことです。

発達性読み書き障害は先天的な脳の障害で、知的障害や当事者の学習努力とは何ら関係がないものです。文字を音に変換したり音を文字に変換することを音韻処理と言いますが、この変換処理が障害を受けていて読み書きの速度が遅くなるのです。

読み書き障害の子どもはいませんかと教員に聞くと、読めない子はいませんという教員が多いです。発達性読み書き障害は全く読めない子だけを指すのではなく、読み書きの速度の遅い子どもも指している事を知らない教員が多いのです。

読み書きが遅いという事は、苦手な読み書きが入るとその処理にものすごくパワーが奪われるということです。慣れない作業をするとすぐに疲れたり集中力が落ちたり、創造的なことが考えられなくなります。同じように、発達性読み書き障害の子どもはいつまでたっても慣れない作業状態が、学校で長い時間続いていると考えるとイメージがしやすいと思います。

この事実をまず、多くの学校関係者、保護者、子どもに関わる全ての人に知って欲しいと言う目的でこの会は設立されました。記念講演には、発達性読み書き障害では我が国で第一人者である宇野彰元筑波大学教授にご講演いただきました。視聴者からは、もっと早く宇野先生の話を聞きたかったという感想が寄せられています。一人でも多くの関係者が「発達性ディスレクシア」を知り、適切な支援方法があることを学んでほしいと思います。この会の事業をホップすてーしょんは長く支えていきたいと思います。

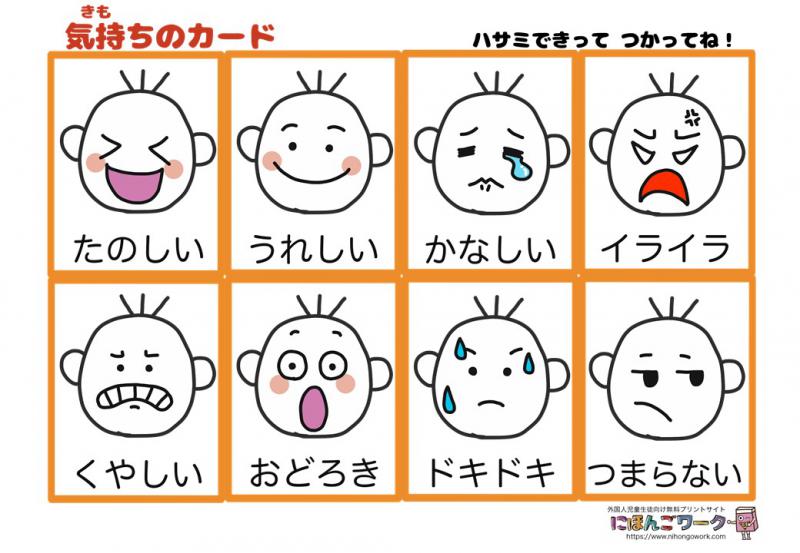

自発的に嫌を表現する

R君の感情表現はどうすれば引き出せるか話し合いました。例えば、作業中につかれてしまって、もうやりたくないと思った時に、絵カードで「疲れたから もうやりたくない」をどのようにして教えればよいかという事です。そもそも、疲れたとかしんどいとか、元気とか嬉しいとかの表現を教えていなければ、せいぜい作業カードの上に✕カードをかぶせて「作業なしです」と持ってくるくらいしか方法がないです。

理由まで明らかにするには体調や感情の表現が必要になります。PECSには感情の表現はありません。「嫌です」は応答のコミュニケーションとしてフェズ2で身振りなどを教えますが、自発の嫌です表現のトレーニングは掲載されていませんから、これらはアドバンス編に入ってくるのだと思います。また、自発的な感情の表現についても初級マニュアルにはのっていないので、教えるのは結構困難な内容なのかと思います。

障害が重くても自分の体調や感情が伝えられたら、具体的に助けてあげられない場合があるにしても、相手に伝わったことでカタルシスを得る場合はあると考えています。R君にも「元気」「うれしい」「やりたい」と「疲れた」「悲しい」「嫌だ」を教えていきたいと思います。具体的にはスケジュールを伝える時と、作業や課題が終了した時に表情カードを選んで表現するように教えたいと思います。ほとんどは「元気」や「うれしい」かもしれませんが、きっと疲れる時や嫌な時もあるはずなので機会を見つけて教えていけたらいいなと思っています。

悪くないのに「ごめん」て言うか?

Q君は鬼ごっこが嫌いなようで、公園遊びの時でも参加したりしなかったりします。参加していない時に職員が「何で参加しないの?」と聞いても「わからん」といい、参加している時に「何で参加したの?」と聞いても「わからん」と気分で参加しているようだと報告されています。友達から「最低理由は言えよな」という友達の言葉にも「わからん」と返すようです。

Q君が遊びに参加しない言い訳を考えないのは、いつも遊ぶ友だちにどんな思いをさせるかという事が気にならないからです。人と遊んでいても、友達が参加しないことも気にならないからです。ASDの人に気にしてよというのも変なのですが、彼の事をよく知らない人なら、何も言わずに参加しないなんて俺たちの事を軽く見てる嫌な奴と勘違いされるので、エクスキューズは社交マナーとして必要なものだということをどこかで教える必要があるなと感じています。

この場合は、参加しない代わりに○×というような交渉の中身でというより、まずナラティブストーリー(ソーシャルストーリー)で『いつも遊んでいる仲間が、そこにいるのに何も言わずに参加していないと、とても気になります。何も悪いことはしてなくても「ごめんな」と言って、「また今度参加するね」と言います」』と言う内容を考えてあげる必要がありそうです。

たぶん、Q君にしてみれば悪いこともしてないのに謝るのは不思議がるとは思うのですが、これは失礼なことはしていないのに「失礼します」と家に入るマナーと似ていると説明すればわかるかなと思いつつ、なんだかQ君とややこしい言葉じりの話になりそうで気が進みませんが・・・。

キッチンラーメン、バイバイ

P君が大好きな西山登りと頂上でラーメン作りの取組をしています。今日も事業所に来るなり、いそいそと自分でリュックにラーメン調理七つ道具(チキンラーメン・水・バーナー・ガスカートリッジ・コッフェル・カップ・箸)を詰めて準備完了です。雪のちらつく中意気揚々と西山の道を上がり頂上での調理も手慣れたものです。

あーおいしかったと頂いた後、「キッチン(チキン)ラーメン、バイバイ」と職員に向かって言ったそうです。さすがに飽きたかなということでした。これからはコンビニに行って好きなものを本人と選んでからでかけたらどうとかという提案と、ソース味が好きだしインスタント焼きそばを調理したらどうかと言う提案がありました。

これも日清とサッポロがありますので、粉ソースの日清も液体ソースのサッポロも両方試してみればどうだろうということでした。焼きそばと言うとペヤング・一平ちゃん・UFOというカップ麺御三家がありますが袋麵焼きそばはほとんど子どもには知られていないので、どんな反応をしてくれるか楽しみです。

みんなで歩けば楽しい

N君に今日はOさんと一緒に西山登りに行くことを伝えると二つ返事で快く了解してくれました。先日、ブログで【みんなと歩調を合わせる: 01/14】 で、相手を意識しながら歩けるようにと、荷物を棒にくぐりつけて二人で担いで歩く山登りを提案しました。これを二人だけで取組んだのではあまりにつまらないので、仲間を増やしてみんなで運んだり、代わりばんこに運んだりするためにN君とOさんに協力してもらったのです。

N君はOさんが大好きなので、何を取り組んでも楽しいのですが、取り組んでみると、Oさんもげらげら笑って楽しそうに取組んでいます。何が楽しいのと聞いても「何でかわからんが楽しい」そうです。二人は学校も違いますから週に1回しか会いません。ちょっとした共同作業でも、気の合う男女同士だと楽しいということです。

その二人の楽しさに巻き込まれてか、最近眉間にしわを寄せて機嫌悪そうに歩いているP君も今日はニコニコしています。歩調合せる課題のあるQ君もなんとかみんなを意識して歩くことができました。重度の人の場合どうしてもマンツーマンになったり集団が小さかったり固定した集団になりやすいですが、N君やOさんがいることでまた違ったムードが作れます。ASDだからいつも同じメンバーが良いと言うわけではないのです。

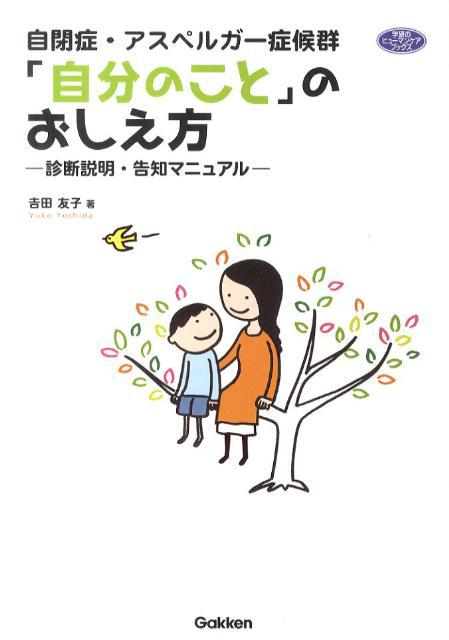

自分のことの教え方

いつもゲームでM君が大声で仕切るので他の子どもはうるさくてトラブルの原因になっていました。職員も1か月くらい前からM君の声がやけにでかくなって以前に戻った感じがすると報告しあっていました。それをM君に話しても、「え?大きいかなぁ?」と全く自己フィードバックしていませんでした。

先日、カードゲームをしていて今回もゲームを仕切ろうとするので、それを嫌って他の子どもが今回はM君提案を却下しようという発言がありました。職員はこれはひともめするなと構えていたら、M君「あ、そう。じゃぁ撤回」とあっさり引き下がったので、職員も子どもも肩透かしをくらいました。あの場面なら確実に高学年同士のマウンティングの取り合いになるので、M君なら大声を上げて譲らなかったはずだと職員は言います。

連絡帳を読むと、昨日からコンサータが増えたと記述されていました。服薬のM君への効果はてきめんのようです。しかし、これだけ違うと改めてM君の言動はM君の性格や背景になる環境が問題なのではないということが分かります。ただ、M君を褒めると「薬のせいやし」と言うので、薬のせいで性格が変わったのではなくその姿が本来の姿だと伝えたいのですがこれがなかなか難しいです。心理学的医学教育を医療・教育・福祉の誰が行うのかはっきりしない中で私たち自身も模索をしています。

みんなと歩調を合わせる

外出する機会に、一人で歩ける子どもはできるだけ一人で歩けるようにしています。ただ、困ったことに全体に合わせると言う歩きができない人が多いと職員の手が足りなくなり、早い人を見失ったりしやすくなります。別に特別に早いわけではないのですが、とても遅い人がいてこの人に合わせると普段の倍ほど時間がかかります。

L君にしてみれば、これまで誰かが手をつないでくれていたので、遅いと引っ張られたり背中を押されて歩いていたのです。手を離されると、全体の速度などはお構いなしにどんどん遅れてしまい最後には前の人が見えなくなってしまいます。この場合に、背中を押したりひっぱたりしないで歩けないかどうか職員で話し合いました。

とにかく、周りが気にならないならそれは無理だということになり、その前に自分とともに歩いている人を意識できるようにするのが先だと言う話になりました。ではどうするか、いつもはできないけど山登りの時にリュックに入れて荷物を運んでいるのをやめて、交代で二人で運ぶのはどうかという案が出ました。担ぎ棒を二人で担いで棒に荷物をくぐりつけるのです。これなら少しは相手を意識しないだろうかと言う提案です。

できることは何でもやってみようという事で明日から取り組んでみようという事になりました。コミュニケーションが取れない人の場合、一人でできるけど周囲が不安なので何でも介助されて、自分の意志と関係なく依存性が高まります。結果、周囲に合わせるという経験の機会を失い、周囲に合わせられないというレッテルを貼られて一生過ごすことが少なくありません。個別化するとは一人一人がばらばらでいいと言っているのではありません。個性は認めつつもお互いに工夫や折り合いをつけて共生しようとするのが個別化の目的です。ただ言うは易し行うは難しです。

子どもの遊びを作る仕事

Kちゃんが最近公園に行きたがらないし、公園に行っても以前は車いすから降りてブランコや滑り台に歩いて行ったのに今は車いすから降りようともしないと報告がありました。理由を聞くと、お母さんは寒くなるといつもそうだと言われるようです。外は寒くていやだということです。先日も、外に行くのでオーバーパンツを履かせようとすると執拗に嫌がったと言うのです。防寒着を着れば外に行くと知っているという事です。

Kちゃんの場合は交渉がまだできず、イェスかノーしか表現できないから、防寒着を押しやったり払いのけたりする「嫌ですサイン」が出たら無理に外出せずにわかったよと受け止めてあげればよいと話しました。でも、寒いのが嫌なのは分かったけど、寒くない部屋では車いすのベルトを外すとそこら中うろうろして棚のものを引きずり出したり、机の上のものを落とすので目が離せないと言います。

それは外で遊べずエネルギーが余っているわけだから無理もないよねと話しました。物を引っ張り出したり、落としたりして楽しむのは乳児期後半の遊びですが、その事が楽しいならプレイエリア内で引き出したり落としたり遊びをしてはどうかと話し合いました。段ボール箱を倒したり落としたりして楽しむ遊びや倒した段ボールトンネルをくぐったり等いくらでも遊びができそうです。障害の重い子どもの遊びは少ないからこそ、大人から仕掛けて遊びを作る必要があります。家では困る事でも事業所内なら遊びにできる事もあります。

手伝ってカードは難しい

作業が難しくてできない、探しているものが見つからないなど、困ったことがある時「手伝って」カードを使う指導をします。PECSのフェイズではフェイズ3で教えます。離れたところでも自分の欲しいものが絵カードで伝えられるようになる時期と並行します。J君はフェイズ3Bで欲しいもの同士の絵カードが正しく弁別できるようになっています。(3Aは欲しいものといらないものの弁別)

ここで「手伝って」が教えられるはずなのですが、J君にとっては、欲しいものが見つからない助けてと、作業を手伝ってほしいの手伝ってはどうしても同じものには思えないようです。それよりも、音絵本の電池が切れたから「手伝って」と職員に示すより、絵本と「K先生」の写真を持って2階に上がっていくほうが分かりよいみたいです(K先生の顔写真をK先生に渡して電池交換しての意味を伝えています)。「手伝って」カードは手のひらカードに助けてと書いてあるだけのもので、かなり抽象性が高いので、J君にはわかりにくいのだと思います。

くつも一人で履けない時に、手伝ってカードではわかりにくく、靴を履かせている写真の方が具体的で分かりやすいんじゃないかと話しています。ただ、手伝ってカードはお助けのワイルドカードで、これ一つで困ったときに援助が来るよという意味合いを理解させるツールなのでいつかは理解してほしいとは思うのですが、マニュアル通りには使えないようなので、しばらくは場面ごとの具体的支援内容のわかる手伝ってカードを準備するようにします。

涙の訳

H君が涙ぐんでいるので、職員に話を聞くと、昼食準備の時間なのにPCをかたずけるのが嫌で職員から急かされて泣いたと言います。あとでこっそりH君に理由を聞きました。「H君ともあろう人がそんな事で泣くのは不自然やなぁって思うねんけど」と。「あのな、かたずけは関係ないねん。6年に口の利き方が生意気やってずっと言われていて、それが積み重なって今日はとうとう泣いてしまってん」と胸の内を話してくれました。

H君は生意気な新入り低学年だと高学年たちからディスられている子どもです。さすがに高学年ですから、面と向かってはあまり言わないのですが、たまに高学年の堪忍袋の緒が切れて今回のようになります。それでも、相手の気持ちが読みにくく自己フィードバックも弱いH君には、みんなと同じようにしているじゃないかと、いわれなき非難として受け止めているのです。

でも、どうして他の職員にはかたずけが嫌だったなどと嘘をついたのかと聞くと、「そんな悪口くらいで泣いてしまう自分が恥ずかしかったから、別の理由を言った」というのです。H君それだけ自分をカムフラージュできるなら、なんで高学年の前でもカムフラージュしないのと思いますが、そこは違うようです。

「悪口で泣くのは恥ずかしいが、大人の指示を嫌がって泣くのはまだまし」変な基準ですが、友達とのトラブルでは泣いてはならじというのがH君の掟のようです。同じ低学年でもタメ口でなんともない子もいるのにH君だけアウトな問題については、100%タイミング問題なんだけど、それをH君に理解させるのは至難の業なので、職員みんなで解決策を探っています。

先輩風

最近、小学校から何人か新しい見学者が来ています。大抵は低学年なので、高学年のみんなには「おもてなし」をお願いしています。昨日はF君が見学に来たので、同じ学校のG君は「F君いい子やねん」と何日も前から見学に来るのを楽しみにしていました。実はG君はお気に入りの6年生がすてっぷを卒業してしまうのが寂しくて、自分も通所を止めようかと悩んでいたのです。そんな矢先にF君の見学を知ったのですから、G君の嬉しさはよくわかります。

ただ、6年生も「おもてなし」ミッションに応えようとしていますし、ここは最高学年としてマウンティングしておく必要があると考えるのは無理もないことです。低学年のF君も知り合いのちょっと先輩のG君より先輩風吹かす6年生の言う事に従う必要がありますからG君は捨て置かれることになります。結局あれこれの遊びのエスコート役は6年生に奪われてしまい、G君のF君へのお世話はWiiリモコンの電池切れを直してあげるくらいでした。

2階に上がってG君がしくしく泣いているので、職員が問いただすと「僕が先輩だからお世話しようとしたのに、F君ちっとも僕のこと気にしてくれない」と言います。職員の話によると、その他にもG君が落ち込む原因があると言います。G君が6年生に「F君は僕の親友」と説明したのにF君が「親友と言うほどではない」と発言したこともショックだったようです。まず「親友」定義がF君とG君で食い違っていることをどこかで説明しなくてはいけませんが、学校で唯一の遊び友達である後輩F君の言葉としては痛かったのだと思います。でも、それって先輩風じゃないけどなぁと思いつつ、対人関係の機微が分からず友達関係で苦労する子どもの姿を垣間見たような気がします。

待ってパニック

Cちゃんが階段のところでかなり長時間泣き続けていました。パニックを起こしたことは分かったのですが、原因は職員から聞かないとわからないので次の日に報告を聞きました。要するに、交渉が成立していたのにその交渉が打ち切られたと勘違いして、驚いて悲しくて泣き続けていたということでした。

Cちゃんはご機嫌で外で遊んで帰ってきました。ドアを開けると目の前でD君がこれまた楽しそうにタブレットで遊んでいたので、「ピンクのタブレットください」とE職員にお願いしたのです。「今D君が使っているから、先生と遊ぶか40分待つかどちらにしますか」と職員が言うので、「待ちます」とCちゃんが言うので、40分間のタイマーをセットしました。Cちゃんこれまでタイマーで待ったこともない長さですから、かなり頑張っていたのだと思います。

それを見かねて、横からF職員が「公園で遊んで来たら終わっているよ」と公園カードを示したと言うのです。それが原因で、先の大パニックが起こったという事です。待ったらできると交渉していたのに、公園に行けと交渉を破棄したのかというふうに誤解したのです。生活の中にはよくある出来事ですが、一生懸命タイマーに従って待っていたCちゃんにとっては、「公園で暇をつぶして来たら?」という指示は難しすぎるのです。良かれと思って横から出した助け舟は、大きなお世話となり沈没したというわけです。

この場合は、使っている子どもはCちゃんの事も理解できる子もいるのですから、「5分で交代してください」くらいの交渉で良かったのです。Cちゃんにはその時間を少しづつ伸ばす取組が必要ですが、いきなりは難しいですし、目の前にない場所を指示されることは、交渉は決裂したと誤解してしまうのです。というわけで、パニックは起こるべくして起こったと言う結末でした。悪気はなかったとは言え、Cちゃんごめんね。